小野健彦のLive after Live #332~#338

text & photos by Takehiko Ono 小野健彦

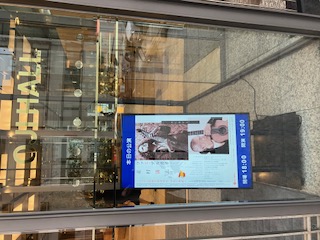

#332 6月9日(金)

銀座・王子ホール

https://www.ojihall.jp/

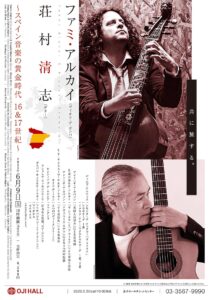

ファミ・アルカイ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)& 荘村清志 (g) DUOリサイタル

今宵は初訪問の銀座・王子ホールにて、

今宵は初訪問の銀座・王子ホールにて、

ファミ・アルカイ氏(ヴィオラ・ダ・ガンバ)と荘村清志氏(G)のDUOリサイタルを聴いた。

「ヴィオラダ・ダ・ガンバ」16C〜18Cに欧州で広く用いられたこの古楽器の名前を初めて耳にしたのは、稀代のジャズベーシスト故鈴木勲氏と会話をしていた際、その頃に氏がREC等で使用していたベースがその楽器をモデルにして自ら設計し数十年前に職人に創らせたものだとお聞きしたのが初めてであり、今宵ようやくその6弦を有するオリジナル楽器との出会いが叶ったという次第である。

一方の荘村氏との想い出は、我が幼少期〜青年期に遡る。未だクラシック音楽にさして馴染みもなく、どこか敷居の高ささへ感じていた私にとって、ブラウン管(NHK教育TV「ギターを弾こう」等)に登場した(私のクラシック観を覆すような)後髪結姿の氏を見ておおいに驚いたことが想い出されて来るという訳である。まあ、それら極私的な想い出はそれとして、肝心の音、である。

「スペイン音楽の黄金時代16&17世紀」と銘打たれた今宵は、9人の作家による計13曲(詳細は添付写真ご参照)+ダブル・アンコールが途中休憩無しの約90分を通してほぼフルキャパの3百人を超える聴き人の前で披露されていった。舞台上手には荘村氏。変わらずの後髪結御髪に全身黒装束という出立。下手のファミ氏はこちらも黒装束にて『脚のヴィオラ」の由縁となったようにこの楽器を文字通り脚で支えて静かに佇んだ。

私自身クラシックには明るくないため、各々の楽曲の詳細の出自までは知る由もないが、各一曲のソロパートを除き大半がデュエットで奏でられた楽曲の数々からは未だ見ぬ南欧の陽光の煌めきや木陰に在って地中海を渡り来る潮風の涼やかさを強く感じさせられる心持ちを味わわされることとなった。双方の演者共に派手さは無いものの、逆に自らの音創りに没頭する(高い技巧を有するもそれを徒にひけらかすことのない)思慮深い風情がひとつひとつの音に力強い意味を持たせて、ふたりの紡ぐ物語の数々に深い説得力を寄り添わせることに功を奏していたように思う。

「声高な」音には座りの悪さを感じてしまう私にとっては、この表現者おふたりの自らの音でさへも離れて引いた場所から俯瞰し客観視しようとしていると感じられたその洞察力の在り様がいかんせん潔いものとして、屹立した抒情を強く私の心に刻んだことは確かだった。

終演後のロビーでは、コロナ禍で久しくお目にかかることのなかったサイン会が実施されたため事前にfacebookを通じてやりとりをしていたファミさんに直接ご挨拶すべく、その長蛇の列にいそいそと連なった。最後尾にておふたりにサインを頂いた後、直ぐには立ち去りがたくその場に佇んでいると、スタッフの方から「3ショットでも如何ですか?」の嬉しいお声掛けが。当然おふたりと共に居並んだことは言うまでもない。そこで思わず、「tokyo black costume trioですね」と呟いたら、おふたり共に大いに受けて下さったのも佳き想い出となった。そんな思いがけずの愉快なご縁に恵まれた一夜でもあった。

※最後に、蛇足ながら今宵の夕飯の一コマをひとくさり。

ホール付近の銀座四丁目付近にさしたる河岸のあてもなく考えあぐねていた時に、ホール入り口真向かいにある風情のある暖簾が目に止まった。「鳥政」と。店内に入りお姐さんにお聞きすると創業75年、この地に在って50年になるという。店内に全くお品書きは無し、結局お好み+お任せ計10本を食したが、決して愛想の良いとは言えない焼き手による焼き加減のどれも絶妙なこと。これに生ビールと芋焼酎水割り一杯ずつをあわせてお勘定計7千円弱について、

銀座四丁目立地を考慮しつつどうみるかは読者の皆様のご判断に委ねたいと思う。

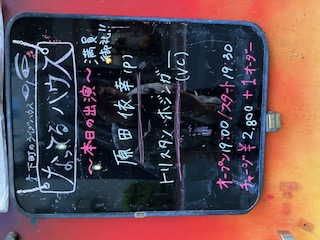

#333 6月17日(土)

合羽橋・なってるハウス

https://knuttelhouse.com/

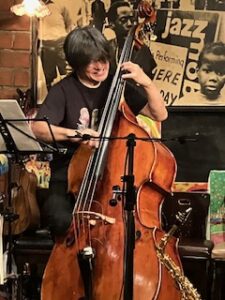

原田依幸 (p) & トリスタン・ホンジンガー (vc) DUO

まさに待ちに待った垂涎のDUO公演!

今宵は合羽橋・なってるハウスにて、原田依幸氏(P)とトリスタン・ホンジンガー氏(VC)のDUOを聴いた。(昨年実施予定もコロナ禍で中止となった)ユニット「The House of Wasps」公演を核として各所での注目すべきギグを連ねた「Wander and Wonder tour」で来日中のトリスタン氏と、氏とは過去に録音/旅と様々に充実した出会いのあった原田氏との久方振りの共演が実現したというのが今宵の次第。

定刻19:30からややあって音が出て以降の約2時間弱。ひょっとして夢ではないか、本当に現実のことなのかと刮目しつつ何度も自らに問うた。透徹の最弱音から鍵盤の端から端迄を遍く掌中に収めつつ選び抜かれた強打美音を繰り出すタイミングを虎視眈々と推しはかる早駆けの猛獣のような密やかさが印象的な原田氏。一方で、表情は意外な程にチャーミングでありつつも繰り出す音の連なりにはどこか不敵な笑みさへも潜められていると感じさせられるトリスタン氏。そんな一触即発の関係性はスピード感とスリル、更にはカタルシスに満ち溢れた収斂と解体の局面を幾たびも鮮やかに経て、ただひたすらに「至上の解放」の頂きへと突き進んで行った。この上なくエレガントでセクシーかつハードボイルドな表現者ふたりの邂逅のひとときの後で我々聴き人が受け取ったのは、まさに刹那に咲いた「無碍」だったと今強く感じている。

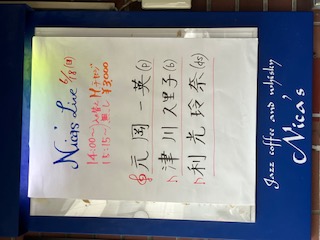

#334 6月18日(日)

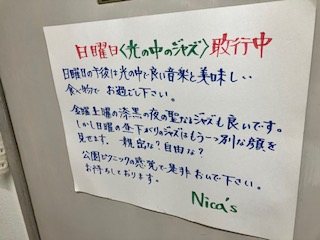

町田・ニカズ Jazz Coffee & Whisky Nica’s

http://nicas.html.xdomain.jp/

basement trio:元岡一英 (p) 津川久里子 (b/vo) 利光玲奈 (ds/vo)

前夜のライブ後は国分寺の叔母宅に泊まり、湘南の自宅への帰路にある町田・ニカズへ。同所恒例の日曜昼「光の中のジャズ」には、同店マスター元岡氏率いる「三世代•男女混合トリオ」が登場した。

元岡一英(P)津川久里子(B/VO) 利光玲奈(DS/VO)

果たして、津川、利光両氏が田中菜緒子氏(P)と共に推進中の「brilliannt trio」に対抗して、冒頭の元岡氏MC曰く「ジャズは地下空間に似合う」ことに想を得て即席で「basement trio」と命名された今日が初合わせというこのユニットは、年代物のクーラー故障で店内酷暑という劣悪な環境をものともせず、終始歯切れの良い音像を描き、快活なトリオ・ミュージックを存分に披露してくれた。

今日のステージは後述の様に、バンマスお得意の20世紀の遺産シリーズが供されることとなったが、途中に意表を突かれるような場面展開を織り込む等の構成力の妙も手伝い、理屈では説明出来ないジャズが持つ親しみ易さで幅広い年齢層が集いし客席を惹きつけて行った。

1st セット、幕開け冒頭は超スタンダード <stella by starlight>から。重心の低く推進力のあるリズム隊にプッシュされて唸り声をあげながら疾走する元岡氏の音運びに先ずは唸らされてしまう。その後も、N.K.コールの歌唱で知られる<end of a beautiful friendship>を実にゆったりと、B.ストレイホーン作品からは<isfahan>をミディアム・テンポで、続く<blood count>はバラードでと各々の佳曲の旨味を最良の形で引き出させるように慎重なテンポ設定でアレンジしながら矢継ぎ早に繰り出すステージングからは、物語性に重きを置く元岡氏と、それを即座に理解し上滑りしない芯のあるしなやかさで応えた女性陣の好演が生み出すこのトリオのまとまりの良さが感じられて、こちらも安心してその音創りに身を任せることが出来た。

そんなステージではB. ヘブ作<sunny>が飛び出し、そこでは元岡氏のR&B/ソウル趣満点のいなたいアプローチが全開されながらこのセットに幕が下りた。

この後、換気タイムも含め少し長めの休憩後の2ndセット冒頭がまた振るっていた。元岡氏発意による「涼を呼び込む」場面展開は、女性陣二人の大フィーチャー・タイム。なんとここでは、利光、津川両氏共に自慢の喉が披露されることとなった。

先攻の利光氏は<they all laughed>と<I’ll be seeing you>を、後攻の津川氏は<girl talk>と<love letters>を各々余芸の域を超えてしっかりと聴かせにかかってくれた。そんな二人の意気を感じさせられた本日のハイライト的場面展開の後は再びトリオに戻り、T.ダメロン<a blue time>、F.レイシー<theme for ernie>等を経由し、本編最後は急速調のC.パーカー<Quasimodo>で締めた。

終演後、元岡氏からは、「まだまだ種蒔きレベル」との声も聞かれたが、なかなかどうして私には、すっきりとした味わいの吟醸酒の如き喉越しを味わえたひとときだった。

兎角物事を難しく考えるこのバンマス(杜氏というべきか)の前述の発言が「遺産」を深掘りする作業において今日の演奏に課題を感じた所から来ているのかは到底知る由もないが、私としては、このトリオの方向性の解を、「寝かせる(=時間経過により醸成させる)」ことに求めるのではなく、「搾りたて」の旨味に賭けて積極的に「試飲出来る(=衆目にさらす)」

機会を増やして頂けたらと強く感じたのが偽らざる心境である。

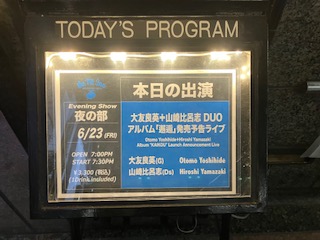

#335 6月23日(金)

新宿・ピットイン

http://pit-inn.com/

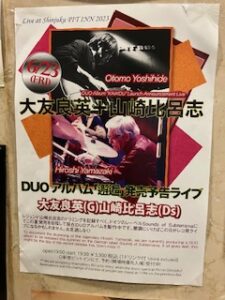

大友良英 (g) & 山崎比呂志 (ds) DUO

今宵は新宿ピットインにて、大友良英氏(G)と山崎比呂志氏(DS)のDUOを聴いた。

今宵は新宿ピットインにて、大友良英氏(G)と山崎比呂志氏(DS)のDUOを聴いた。

題して「duoアルバム『邂逅』発売予告ライブ」。

「レコ発記念ライブ」は近年良く眼にするフレーズではあるが、予告ライブとはレアケースであろう。そのココロは、大友氏MCによれば、後述の’16欧州ツアーライブ盤の余韻をスタジオで再現しようとの企画に独レーベルからのオファーが重なり、既に録音済で今秋発売に向けた目処が立ったことにあるようだ。

まあ、それはそうとして、共に本日6/23に没後32年を迎えた高柳昌行氏(G)を精神的メンターとする両者の共演は国境を超えこれまで幾たびにも及び中でも’16の欧州ツアーはライブ盤として結実を果たしているなどその結び付きの強さは衆目の一致するところであり、かく言う私もこれまで何度も目撃した光景ではあるものの毎回新鮮な衝撃を受けて来ただけに、今宵も固唾を飲んでその幕開けを待った。

果たしてほぼ定刻19:30に登場したおふたり。以降2ステージ共に約35分を使い2ndセット最終盤には〈lonely woman〉も飛び出しつつ満場のアンコールに応えた鎮魂歌の趣きのある大友氏オリジナルに山崎氏のブラシが絶妙に寄り添う流れが胸に迫ったトータル約100分余りのランドスケープ。相変わらずのしなやかなシンバルワークと鋭い打点のドラミングの鮮やかなコンビネーションの間に間に今宵はドラムセット前方に配した鍋蓋型シンバル、和太鼓やカウベル、マラカス等の鳴り物を効果的に使い土俗的なリズムパターンをも繰り出したパーカッション的なアプローチに抜群の冴えを見せた山崎氏。対して幾分控え目と感じられた音数の中にも圧倒的な迄の説得力を封じ込めた大友氏。そんな両者は全体のステージを通して終始予定調和を微塵も感じさせない圧倒的なスピード感を維持しながらダイナミクス・レンジに富む音の軌跡を刹那の内に描いて見せてくれた。深く静かな沈思と解き放たれた激烈の局面が交錯する時の流れの中にあって、様式はフリーフォームといえどもそこに徒らな破綻の瞬間は皆無であり、互いの音創りに対する尊敬の念と深い理解があればこその自然に流れ出す佳き音の連なりがいかんせん美しく、眼前の表現者ふたりの気高き佇まいに今日も新鮮な驚きと畏怖の念を禁じ得ない瞬間の連続だった。

※最後に、蛇足ながら再び今日の晩飯についてひとくさり。

今宵は久しぶりに新宿区三丁目にあって創業昭和28年の老舗焼き鳥屋「海老忠」を訪問し、眼にも鮮やかかつ美味なる鳥刺し等寡黙なご亭主による相変わらずの丁寧な仕事振りを堪能した。(ご興味のある方は添付写真をご覧下さい。)

※尚、演奏中の写真はピットイン・スタッフのご厚意により撮影頂いたものを掲載しております。

#336 6月24日(土)

ギャラリィ&カフェ 越生町・山猫軒

https://www.yamaneko.info/

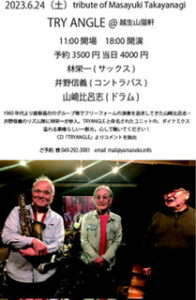

TRY ANGLE:山崎比呂志 (ds) 井野信義 (b) & 林栄一 (as)

待望の公演が続く水無月のLAL。

今日は丁度2年振り3回目の訪問となった埼玉県入間郡越生町にある「山猫軒」にて、山崎比呂志氏(DS)が盟友の井野信義氏(B)と共に追究する入魂のプロジェクト:TRY ANGLEを聴いた。今日のゲストは’.19/10に初招聘して以降数々の現場を共有しかつ昨年にはその協働の成果をライブ盤に結実させた、山崎氏曰く「最早準レギュラー」的存在となっている林栄一氏(AS)。

今日は丁度2年振り3回目の訪問となった埼玉県入間郡越生町にある「山猫軒」にて、山崎比呂志氏(DS)が盟友の井野信義氏(B)と共に追究する入魂のプロジェクト:TRY ANGLEを聴いた。今日のゲストは’.19/10に初招聘して以降数々の現場を共有しかつ昨年にはその協働の成果をライブ盤に結実させた、山崎氏曰く「最早準レギュラー」的存在となっている林栄一氏(AS)。

しかし、想い起こせば、私が前回同所を訪問したのは、昨日6/23に没後32年の命日を迎えられた(山崎井野両氏の恩師たる)高柳昌行氏(G)の没後30年に因んだシリーズ企画「-いくつもの自転するものたち-」の第一夜であり、今宵改めて、かつて高柳氏及びそのグループの先鋭的な表現活動をファインダー越しに目撃し続けた写真家の南達雄氏がオーナーをつとめるここ山猫軒に、この令和の時代に在ってリアルタイムなフリーフォーム・ジャズを追究するTRY ANGLEの音が響きわたるという事実に私自身かなり心躍らされる中幕開けの時間が到来した。

果たして、遠方からを含む熱心な音楽愛好家達を前に繰り広げられた今宵のステージでは、このユニットの間口の広さを物語る其々に趣きのある音創りが展開され「命日ライブ」に相応しい充実の時間を体験することが出来た。以下に各ステージを点描すると、1stセット、ブラシを手にした山崎氏が緩やかなテンポを送り出すとそれが呼び水となりそこに井野氏のなんとも色気のあるウォーキングベースが絡みつき両者が一体となってステディなビートを刻む中、林氏はそのインスピレーションの赴くままに切実なメロディを描き、その時間が暫し経過すると山崎氏は抑えた打点で徐々に音数とスピードを上げてゆき、井野氏も劇的な弓弾きへとアプローチを変容させ、各々の反射神経をフル動員した独白の三巴戦へと場を展開させたそれらビートの動性と抑制の場面のコントラストが鮮やかだった。

続く2ndセット、冒頭から一貫してアブストラクトな三者の絡み合いが続いたが、最早三者の間に渦巻く気の畝りに抗えなくなったかのように、夜の帷が降り戸外が漆黒の闇に包まれる頃には場は自然発生的に呪術的なムードに支配されて行った。

以上が、私が今宵聴きとった音場のドキュメントであるが、全体のステージを通した印象としては、このハコを取り巻く森の精霊達のなせる技か、はたまた天上の星たる師の思し召しか、今宵のTRY ANGLEは妖気を孕んだ比類なき迄のデリケートさを以ってこの日この刻に集いし者どもを深淵なる音宇宙の時空へと誘ってくれたという感が強い。

最後に、終演後の挨拶で山崎氏は、自身83歳の表現者生命に賭けてこの「命日ライブ」を継続したい旨を語られていたが、日本のジャズにとって重要な幹のひとつであるこの「高柳イズム」の力強い継承宣言の場に立ち会えたことは、行動し今宵を共有した者のひとりとして、得難い経験になったと今振り返り強く実感している。

最後に、今日の山猫軒滞在は昼過ぎから夜半に及んだが、その時間の移ろいの中で,佳き音と共に、南氏お手製の佳き味(=特製ピザ)が私のお腹を満たしてくれたことも特筆しておこう。

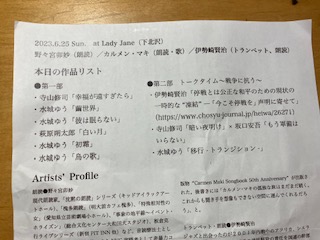

#337 6月25日(日)

下北沢・LADY JANE

https://bigtory.jp/

野々宮卯妙 (詩朗読) 伊勢崎賢治 (tp) カルメン・マキ (詩朗読, 歌)

今宵は下北沢LADY JANEにて、「未だ戦禍逃れず」公演を聴いた。

野々宮卯妙[NPO法人現代朗読協会代表] (詩朗読)

カルメン⚡︎マキ(詩朗読/歌/鳴り物)

伊勢崎賢治[東京外大名誉教授•平和学研究者](TP/トーク)

同所を含め既に数度の手合わせを重ねて来たこのユニットとの初対面が遂に叶った今宵、ステージは間に伊勢崎氏が中心にマイクを握ったトークタイム(そこでは当事者意識に対する経験の乏しい首都圏生活者に積極行動を課題提起した米軍による多摩地区のpfas問題や同じく横田空域問題等が語られたが)を挟み、第一部は卯妙さんとマキさんの朗読を中心にそこに伊勢崎氏が自由に音を重ね、二部では伊勢崎氏独奏によるH.マンシーニ〈ひまわり〉に導かれた卯妙さんの朗読を主体にそこにマキさんと伊勢崎さんが加わり三者によるフリーインプロヴィゼイション(卯妙さん曰くフリー朗読)へと転じるという構成が採られた訳であるが、以下では今日特に私の印象に残った第一部の模様について記述したい。

ここで選ばれしテキストは、(卯妙さんのSNSによると)水城ゆう氏が’13年に書き明大前キッドアイラックホールにて上演した「白い月」。そこでは幾つかのテキストを卯妙さんとマキさんが朗読したのであるが、これがこちらの朗読に対する既成概念を超えるなんとも斬新なものだった。ふたりは同じテキストをズラシたり、追いかけ追い抜いたり更には完全に同期させながら読み進めて行ったが(再び卯妙さん曰くシンクロ朗読)ここでマキさんは、朗読だけにとどまらず、朗読の流れの中の絶妙なタイミングを見計らいながら寺山修司の詩作〈幸福が遠すぎたら(さよならだけが人生ならば♪)〉を歌で効果的に挟み込んで行った。そんなふたりの自由な所作に対して伊勢崎氏は、時に静かに柔らかく、時に鋭く切り込む刺激的な音創りで応えた。

そうして声と音が静かに織り重ねられながら、如何にも生々しいコトノハが紡がれ解かれて行ったのだが、それらコトノハとオトとは終始同一線上に在って互いを内包しつつ補完し合い、更には他方を刺激しながらこちら聴き人のまだ見ぬ風景に対する想像力の翼をどこまでも自由に広げさせて行ってくれた。

満席の片隅に居てやがて私の眼前では演者と客席との境い目さへもぼやけて行き最後のオトが消え入った瞬間には、この日この場を協働し成立させた表現者同士として確たる繋がりをもてたという感覚が私の中に強く残った。

実は今日のユニットは現在同時進行するマキさんの各種ユニットの中で唯一未体験のものだっただけに畢竟私の注目はマキさんに注がれたが、今宵のユニットにおけるマキさんからは他のユニットで繁く聴いて来た朗読と歌のしつらえ方とは趣きを異にして、朗読側から歌へのアプローチを積極的に行う中で自身の追究する朗読と歌の境界線の有り様を慎重に探っているように私には感じられた。

その意味では、このユニットが更に協働を重ね深化を遂げることで彼女の主宰する他のユニットの深化に向け必ずや佳き相乗効果を生み出すに違いないと確信したひとときだった。

最後に、アンコールはこのユニットの定番になっているという、客席も交えた全員参加の群読による水城ゆう作〈祈る人〉。ここで私は敢えて呼吸を整えシンクロ朗読を試みてみた。結果、その何とも気持ちの良いこと。かつて学校教育の場で慣れ親しんだお行儀の良い朗読観から解き放たれて実にスッキリした心持ちで帰路につくことが出来た。ひょっとするとそんな「呼吸の持つマジック」を体感出来たことが今宵一番の収穫だったかもしれない。

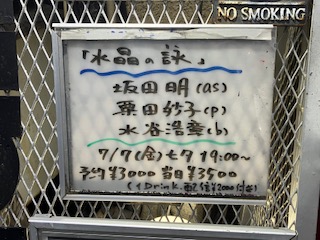

#338 7月7日(金)

横濱エアジン

http://www.airegin.yokohama/

『水晶の詠』:坂田明 (as,cl/唄/鳴り物)栗田妙子(p/ピアニカ)水谷浩章(b/g)

この七夕の時期に及び、大変遅まきながら今年初訪問となった横浜エアジンにて、トリオユニット『水晶の詠』を聴いた。

この七夕の時期に及び、大変遅まきながら今年初訪問となった横浜エアジンにて、トリオユニット『水晶の詠』を聴いた。

坂田明(AS/CL/唄/鳴り物)栗田妙子(P/ピアニカ)水谷浩章(B/G)

こちらのユニットは’21に結成されて以降、「音楽と人の点と点をつなぐ」を旗印に各所にてジャズを中心とする意欲的なライブの企画制作/プロモーション支援を行うイベントプランナー『Point.』さんによる強力なバックアップを得てその活動を日増しに活性化させていることは知りつつも、なかなかタイミングが合わずで今宵待望の初対面となった次第。各々のメンバーとはこれ迄に得難いご縁を頂き、其々の持つ高い創造性に触れて来ただけに、その三者が集い刹那の内に音を交える瞬間に大きく期待も膨らむ中、定刻19時に音が出た。

以降、今宵のステージでは、各々が持ち寄ったオリジナル全10曲に本編最後に据えた武満徹〈死んだ男の残したものは〉と更に満場の拍手に応えたアンコール曲:Hマンシーニ〈ひまわり〉等々を加えた計12曲が披露された訳であるが、既に多くの時空を共有したユニットだからこそであろう、最早、各楽曲におけるツボと自らの立ち位置を完全に掌握し切っているかのように感じられるその安定感から、所々でフリーフォームに振れつつも終始落ち着きのある音創りが展開されて行った。

目を閉じて流れ行く音の連なりに身を委ねていると、三者の呼吸の攻めぎ合いの中から紡がれる音のいちいちは、切なる響きを宿す一方で、時間経過とともに現出した大きな気の畝りからは雄大な景色が立ち現れて来た。

先鋭的でありつつも、どこか郷愁をも感じさせる古風な佇まいの同居が感じられるそのめくるめく或り様がなんとも小気味良く、其々に自由な揺蕩いと呟きの中で、切実から閑やか(果ては可笑し味迄)に至るナイーブな情緒の数々を限りある音の連なりに鮮やかに収斂させた手腕はいかにも仕事人達の巧みな技と言えた。

凛とした音像に昼間の暑さも吹き飛んだ夕。

※最後に、恒例のライブ前の夕飯の模様をひとくさり。今宵もまた焼き鳥だ。

今宵はエアジンから程近い裏路地にあって創業60年の「半どん」の暖簾を久しぶりにくぐり、落ち着いた店内にて、塩を中心に丁寧な仕事振りを堪能した。

(ご興味のある方は添付写真をご覧下さい)

横濱エアジン, 越生町 山猫軒, 下北沢LadyJane, 伊勢崎賢治, 野々宮卯妙, 津川久里子, 荘村清志, ファミ・アルカイ, 利光玲奈, カルメン・マキ, 町田ニカズ, 栗田妙子, 原田依幸, なってるハウス, 水谷浩章, 新宿ピットイン, 山崎比呂志, 元岡一英, 林栄一, トリスタン・ホンジンガー, 大友良英, 井野信義, 坂田明