Reflection of Music vol. 48 JAZZ ART せんがわ

JAZZ ART せんがわ 2016

JAZZ ART SENGAWA 2016

Photo & text by Kazue Yokoi 横井一江

今回は番外編、音楽家ではなく、フェスティヴァル。「JAZZ ARTせんがわ」について書こうと思う。

ジャズ・フェスティヴァルに限らず、音楽イベントが増えたなあと感じるようになってから随分経つ。規模の大小はさまざまだが、もはやイベントは特別なものではなくなりつつあると感じるのは東京に住んでいるからだろうか。だが、「東京JAZZ」のような大規模な興業ではなく、かといって地域住民が楽しむためのローカルに完結した催しでもなく、音楽監督が独自のプログラミングしているジャズ祭は「JAZZ ARTせんがわ」ぐらいだろう。

今年で9回目を迎えた「JAZZ ARTせんがわ」が開催されるようになったのは、会場である調布市せんがわ劇場が出来た時に芸術監督をドイツ人ペーター・ゲスナーを任命したことから始まる。2010年第3回の冊子に彼はこう書いている。

「ヨーロッパの多くのジャズ・フェスティヴァルをみると、必ず一人は、あるいはもっと多くの日本のミュージシャンが関わっています。彼らの多くは、東京やその周辺に住んでいます。私はこういったミュージシャンたちの、東京でのホーム・グラウンド・フェスティヴァルがないのを残念に思い、一昨年この仙川で、その開催を実現しました」。

そして、「日本人のジャズ・アート・ミュージックを発信し、地域が一体となってフェスティヴァルを盛り上げ、その輪を広げていくことに挑んでいます」と記している。彼のイメージするジャズ祭は、ヨーロッパ(特にドイツ)のそれだろう。私は何度もヨーロッパのジャズ祭を訪れた経験から、彼の思うところがすごくよくわかる。ジャズ評論家の故副島輝人氏と「JAZZ ARTせんがわ」で顔を合わせた時は、どちらからともなく「日本ではここしかないからね」という言葉が必ず出てきたものだった。

ところで、巻上公一、坂本弘道、藤原清登の3人がどのようないきさつで「JAZZ ARTせんがわ」のプロデューサーとして関わるようになったのか。それについては、第3回の冊子に坂本弘道が書いている。旧知のペーター・ゲスナーからジャズ・フェスティヴァルを設立したいという話を聞かされた時、「所謂「ジャズフェス」を超えて真の音楽のフェスティヴァルであること、日本の「枠」に収まりきれない優れた多くの日本人音楽家に光を当てること、僕はその方向性をより説得力のあるものにするため、日本の音楽シーンを俯瞰でき、リーダーシップのある巻上公一さんをペーターに紹介した。そして二人の握手からフェスは現実的に踏み出していく。ペーターはメインストリーム・ジャズにも対応出来る藤原清登さんに声をかけバランスをとり、フェスの骨格が固まっていった」。

「JAZZ ARTせんがわ」では、オーソドックスなジャズではなく、音楽シーンのエッジな部分を本ステージのみならず、周辺イベントのプログラミングに反映させているのは、それゆえなのである。JAZZ ARTという命名もいい。ARTという言葉がJAZZと結びついていることで、一般的な「ジャズ」のイメージから外れた音楽を演奏することも、例えば詩人、ダンサーとの共演や画家とのライヴ・ペインティング、あるいはマルチメディア・プロジェクト、また未来志向のステージをプログラムに載せることが出来るのだろう。実際、詩人では吉増剛造や白石かずこ、舞踏の大野慶人などが出演している。

また、せんがわ劇場以外で行われる催し物も極めてユニークだ。仙川駅前など路上に置かれた「CLUB JAZZ 屏風」という名の屏風によって仕切られた極小空間でミュージシャンと相対して数分間演奏を聴くという企画は特に耳目をひく。ジャズ祭の関連行事で、ストリートパフォーマンスが行われることはよくあるが、それとは全く違う。この発想は前衛演劇から得たような気もするし、一種のインスタレーションにも見える。発案者は誰だろうと、巻上公一に聞いたら、「ぼくです」という答え。

「2007年にポルトガルのポルトで開催されたTRAMA Performing Arts Festivalに出演した時、フランス人のDJが、ホールの外の階段下のスペースに段ボールのような柔な素材で小さな仕切りを作り、人を押し込めて極小ディスコを開催。すぐに壊れる。というパフォーマンスを見ていて、せんがわ劇場がフェスをするには小さかったので、ならばあの極小ディスコのようにもっと小さい劇場をつくり、街にくりだそうと考えた次第です。寺山修司の街頭演劇のヒントもあり、「観客はすべてに関われない」というコンセプトのもと、中の観客3人以外は、漏れる音で想像する、決してみることはできないというものを考えました。そのアイデアをもとに長峰麻貴さんがデザインしました」。

「CLUB JAZZ 屏風」は、それ自体がARTであると同時に、「公園イベント」のパフォーマンスと共に「JAZZ ART せんがわ」のライヴ広告的な役割も果たしている。それらは仙川駅周辺の休日の日常風景に入り込んでいた。初めてこのフェスティヴァルを訪れた時に、なんというか街の風景の中でこのイベントが浮いているように感じたことを思うと、地域のイベントとしてしっかり根付いてきたのがわかる。参加型のプログラム「自由即興」や「子どものための音あそび」、またプレイベントとしてワークショップを開催してきたことが効果を上げているのかもしれない。今年、会場のロビーにはプレイベントの即興ポスター・ワークショップで子ども達が描いた画と、データ化してロゴを入れたものが沢山展示されていて、どれもなかなか素敵だったのが印象的だった。

ところで、節目の年でもないのになぜ今回「JAZZ ART せんがわ」を取り上げたのか。来年は「JAZZ ART せんがわ」にとって大きな転換点となりそうだからだ。会場で巻上公一に会った時に「来年はヴィクトリアヴィルのフェスと交流できるかもしれない」とすごく嬉しそうに話し始めた。昨年調布市とケベック州が文化・芸術などの文化的交流を視野に入れた包括連携についての共同宣言を行ったことから、ケベック州の人が調布市に視察に来たときに「JAZZ ART せんがわ」が話題に出たらしい。ケベック州のヴィクトリアヴィルではFestival International de Musique Actuelle Victoriaville (FIMAV) が開催されていることから、「JazzArtせんがわ」との交流の可能性が出てきたようだ。FIMAVは1980年代半ばにスタートしたドイツのメールス・ジャズ祭に近い内容のフェスティヴァルで、日本人ミュージシャンも出演している。実現すればよき交流する相手となるだろう。小さな自治体ヴィクトリアヴィルで開催されるFIMAVだが、そこでの音源がVICTOというレーベルからリリースされていることもあって、世界の先進的な音楽ファンの間では名前が知られている。これは3人のプロデューサーにとってはまたとない知らせだったのだろう。フェスティヴァル終了後の挨拶でもこのことについて語っていた。

最近は自治体が関わるジャズ祭も増えたが、日本では基本的にジャズ祭は興業と見なされている。資金力のあるプロモーターが海外の有名・人気ミュージシャンを呼ぶのもいいだろう。だが、以前にも書いたことがあるが、私はジャズ祭は文化事業であると同時にひとつのメディアだと考えている。膨大な情報量のなかで浮遊する我々。SNSではごくごく狭い世間しかわからない。情報は小さなバーチャルな空間の中でぐるぐる回っているだけだ。音楽に限ったことではないが、一歩踏み出さないと新しい出会いはない。「書を捨てよ、町に出よう」は寺山修司の本の題名だが、「スマホを捨てよ、町に出よう」と私は言いたい。「JAZZ ARTせんがわ」のようなフェスティヴァルはメディアでもある。2日間通えば、現代のリアリティを体験することが出来る。東京ローカルとはいえ、幾つもの音楽シーンが存在するが、それを横断するような新たな出会い、刺激のある独自のプログラムがあるところがいい。観る側にとって割安の一日券もあることだし、お目当てのミュージシャンが出演するステージ以外も観る人が増えてほしいと思う。

「JAZZ ARTせんがわ」を立ち上げたペーター・ゲスナーは2011年を最後に調布市せんがわ劇場の芸術監督を退任したが(*)、フェスティヴァルはまだ続いている。これだけイベントが多いとなかなか集客も大変だったり、地域の文化事業という縛りもあるだろう。JAZZ ARTなのになぜジャズがないのだ、という地元民もいるかもしれない。だが、かつてブーカルト・ヘネンが個人的に開催したフェスティヴァルを見て、メールス市が資金を出すことを決めた時、市側が言ったことは「他のジャズ祭とは違う、メールス独自のプログラムにしてくれ」ということだった。だからこそ、メールス・ジャズ祭は世界にその名を馳せることになったのだ。「JAZZ ARTせんがわ」も長期的な視野に立って独自のコンセプトで継続してほしい。そして、来年は第10回だけに、FIMAVとの交流も是非実現させてほしいと願うものである。

*制度が変わり、その後芸術監督は置かれていない。

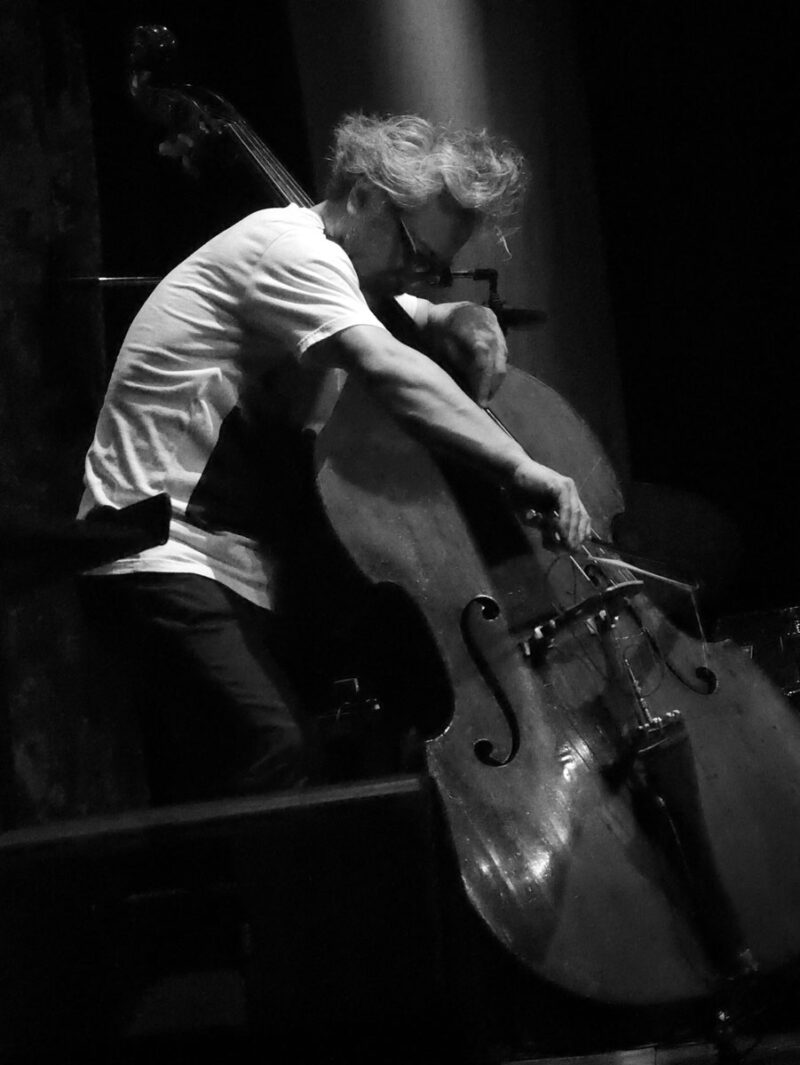

「JAZZ ART せんがわ」の2日間に撮影した写真でドキュメントしてみた。アグレッシヴでありながらも叙情性も垣間見せる八木美知依トリオやエレクトロニクス・アコースティックの空間にたゆたうようなサウンドを聞かせてくれたFOOD。また、イギリスの卓越したドラマー、ロジャー・ターナーを迎えたセットや今ヨーロッパでは最注目されている若手トランペッター、アイヴィン・ロンニング(註:vol.42で取り上げている→リンク)が入ったセットなど、ここならでは出会いがあったのがいい。特にアイヴィン・ロンニングが参加したステージはサウンド志向の強い即興演奏で、最も印象に残ったステージだった。私的にはPhewや早川義雄の今を見ることが出来たのも貴重だった。また、橋本一子とトマゾ・カッペラート、それに坂田明と藤原清登が加わるセットもここならではだろう。トリはヒカシュー、FOODのメンバーも参加してのセッションは「JAZZ ART せんがわ」らしいエンディングだった。9月16日のオープニングイベント、18日の坂本弘道ディレクション[hands](大野由美子+ASA-CHANG+ミナクマリ / 中原昌也 / host:坂本弘道)は所用があって行くことが出来ず、また「CLUB JAZZ 屏風」や「公園イベント」もほんの一部しか観られなかったのが残念。

9月17日(土)

[eyes] 藤原清登ディレクション

ロジャー・ターナー+沖至+柳家小春+藤原清登

[legs] 巻上公一ディレクション

ジム・オルーク+石橋英子+ジョー・タリア+アイヴィン・ロンニング+巻上公一

八木美知依トリオ(八木美知依、須川崇志、大村亘)

ジム・オルーク+石橋英子+ジョー・タリア+アイヴィン・ロンニング+巻上公一+八木美知依+須川崇志+大村亘

Phew×向島ゆり子

早川義夫×坂本弘道

9月18日(日)

[ears] 藤原清登ディレクション

橋本一子+坂田明+トマゾ・カッペラート+藤原清登

[nose] 巻上公一ディレクション

FOOD(イアン・バラミー、トーマス・ストレーネン)/ヒカシュー

公園イベント

公園ではミュージシャンが一組10分~15分ぐらい入れ替わって演奏していた。ロジャー・ターナーが去った後、それまで外野にいた子ども達が集まり、彼が使用していたドラムスを叩いて遊び始めた。

未来は確かにある、と思った。

石橋英子, トーマス・ストレーネン, イアン・バラミー, FOOD, トマゾ・カッペラート, 早川義夫, 向島ゆり子, Phew, ジョー・タリア, 柳家小春, アイヴィン・ロンニング, jazz art せんがわ, 坂本弘道, ヒカシュー, 八木美知依, ジム・オルーク, 橋本一子, 巻上公一, 藤原清登, 沖至, 坂田明, ロジャー・ターナー