Evansと巡り会った幸運をジャズの神に感謝する。 木内秀行

私は10代のころからジャズを聴き始めてもう40年以上になろうか。私は家にCDを5000枚以上所持して日常的に音楽を聴き、ライブに行って生演奏を楽しみクラブに出かけて楽しく爆音に身を任せ、音楽関係の友人も数多く、あげくレコード会社の法務部長まで経験して音楽業界人の端くれにもなるなど、音楽と一体化したような人生を送っているが、それもこれもジャズを聴いていたからこそである。

そんな私のジャズ事始は、YMOから始まってフュージョンに行き、その後ジャズに至るというものだが、その間相当の紆余曲折がある。ここにそれを記しておきたい。

【まずはYMO→フュージョンから】

かつて私は小学生の頃音楽のクソ教師に体罰を受けたり過大な宿題を課せられたりと、虐待といっても過言でない取り扱いを受けて音楽に対する憎しみにも似た感情を持っていた。しかしそれを一瞬で取り払って音楽の魅力を与えてくれたのが、私が中学3年生の時に聴いたYMOのアルバム「Solid State Survivor」の劈頭を飾る、坂本龍一さんの楽曲の「Technopolis」だった。この曲を聴いて、えも言われぬ衝撃を受けてYMOにのめりこんでいった。

その後YMOのメンバーである坂本龍一さんのソロアルバム「千のナイフ」を、高校の先輩に聴かせてもらい、YMOをさらに鋭利・硬質・冷徹にしたような坂本さんのクールでカッコいいプレイと火のついたような熱い渡辺香津美さんのギターに新鮮な感動を覚えた。当時「フュージョン」というカテゴリーの音楽が流行していたこともあり、私はYMOとか坂本龍一さんをフュージョンの一環として聴いていた。また、高校の先輩に渡辺貞夫さんの「How’s Everything」を聴かせていただき、渡辺さんのグルーヴィーでメロディアスなプレイにこれまた感動した。渡辺さんが資生堂のブラバスやヤマハのベルーガ(バイク)のCMに出演していたころである。その他、ラジオの音楽番組でもよくフュージョンがかかっていて楽しんでいた。気に入ったものは貸レコード屋で借りてテープにダビングしていたが、特に気に入ったものは少ない小遣いをはたいてレコードを買っていた。他にも当時ShakatakとかCasiopea、松岡直也さんといったあたりが好きで、今でも松岡直也さんの音楽は私にとって大切なものである。

【山下洋輔で挫折、その後Coltraneでジャズに開眼】

こうしてフュージョンを聴いているうち、「このフュージョンという音楽の大本は何だろう」と思い、ジャズを聴くことを思い立った。高校2年生くらいの時だろうか、たまたま本屋で山下洋輔さんの「ピアニストを笑え」という、山下さんのエッセイ集が売っていた。当時私がハマっていた筒井康隆さんが序文を書いていたこともあって私はこの作品に関心を持って読んだところ、実にハチャメチャなジャズメンの生態がファンキーな文体で書いてあり、筒井康隆を思わせる疾走感と相まって面白くて感激した。今から思うとフリージャズの手法をエッセイに用いたものなのだとも思える。

そこで、「山下洋輔さんはこれほど面白い本を書くのだからジャズはどんなに面白い音楽だろう」と思い、山下洋輔さんのレコードを聴いてみようと思った。そこで当時私が住んでいた群馬県高崎市に存在した新星堂というレコード屋で、山下洋輔さんのエッセイにも出て来、かつたまたまそこに売っていた「ミナのセカンドテーマ」を買って聴いてみた。

ところがこれが大失敗。この作品、私が想定していたジャズピアノとは180度異なるシッチャカメッチャカジャズ。山下さんの作品はフリージャズだからそれは仕方ないのだが、フュージョンの耳に慣れ、整った音楽を期待した私は完全に裏切られたと思った。当時のガキの耳ではおよそジャズはおろか音楽とすら認識できなかった。「ああ、とんでもないものを買ってしまった」と思うが後のフェスティヴァル。私はその時「ジャズというのはこういうものなのか。これがジャズなら金輪際ジャズはごめんだ」と思い、しばらくジャズから離れて再びフュージョンにのめりこんでいった。

当時フュージョンに関心を寄せていたワタシは、それでも(自分のガキの耳を差し置いて山下さんにははなはだ失礼な話だが)「山下洋輔はジャズではない。ジャズはもっとまっとうな音楽なはずだ」と思って引き続きジャズには関心をよせていた。

1983年~84年ころ、NHKFMで、「タモリのジャズ特選」という番組を聴いた。(タモリさんが山下洋輔さん一派であることをウッカリ失念していて)タモリさんならマトモなジャズを紹介してくれるだろうと思ってそのラジオ番組を聴いていた。

するとそこでオープニングに使われていた曲にすごく惹かれた。「うおお!!これだよこれこれ、ワタシが聴きたかったジャズは」と思った。当時サウンドハウンドなどスマホで音楽を検索できるシステムもなく、その曲のタイトルや収録アルバムなんかもわからなかったが、この番組の最終回で、オープニングに続いてタモリさんが「Coltraneのオッちゃんも寂しそうですなぁ」と言っていたので、とりあえずColtraneの演奏であることは分かった。そしてその後ふとした機会に、この曲が「My Favorite Things」であることが分かった。

ある日高校生だったワタシは、やはり新星堂のレコード売り場で、レコードをブラブラと眺めていたところ、John Coltraneの「My Favorite Things」というアルバムを見つけた。「そういえばタモリのジャズ特選のオープニングでかかっていたのはこの曲ではないか???」と思ってワタシは色めき立ち、持っていた少ない小遣いでこのアルバムを買っていった。

早速レコードに針を落とすと、McCoy Tyner奏でる有名なイントロが流れた後、Coltraneのチャルメラみたいなソプラノサックスが流れる!!「タモリのジャズ特選」のオープニングだ!!私は「ウオーッこれだよこれ!!!これこそジャズだ!!これだよワタシの聴きたかったジャズは!!!これを聴いていこう」と大感激。後はColtraneの渾身のパフォーマンスに翻弄されるのみ。体のあらゆる穴という穴から涙汗よだれを心の中で垂れ流して体の底から湧き上がってくる感動に身をゆだねたものである。「ジャズいいよ!!ジャズありじゃん!!これがジャズなら私でも大丈夫だわ!!ジャズ聴こう!!」と思った。以来、ロックやポップなどの洋楽、現在Jポップと呼ばれる邦楽やフュージョンに加えて、ジャズも私の聴く音楽のカテゴリーに加わった。

【決定的なBill Evansとの出会い】

しかし、その時はまだ、ジャズは私の聴く音楽のなかのone of themに過ぎず、今のようにジャズは私の聴く音楽の中で中心的・支配的なものではなかった。だから、今でこそ「木内さんはどんな音楽を聴くんですか」と聞かれたとき、「ジャズです!!」と躊躇なく返すのであるが、当時はまだ「まぁ色々聴きます。ジャズとかフュージョンとかロックとか邦楽とか」という感じであった。

私が大学2年生だった1986年あたりからBlue Note Mt. Fuji Jazz Festivalなど野外ジャズフェスティヴァルが広く行われ、世間がかなりのジャズブームになった。そのころBlue Noteの主要作品が50作ほどCD化されるなど、ジャズ作品のCD化が始まっており、ジャズ鑑賞媒体もLPからCDへと移行が進んでいった。そんなわけで私も1986年あたりから、他の音楽と比してジャズCDを買い求めて聴くことが多くなった。

1986年秋のある日ラジオを聴いていると、Bill Evansの「枯葉」が流れた。変則的なイントロのあとややアップテンポでメロディを崩し気味に奏でるEvansのテーマ演奏が実にエレガントで美しくカッコイイ。続いてEvansとScott LaFaroの、哲学者の会話のような深みのあるピアノとベースのインタープレイ。そこから一気呵成にアドリブになだれ込み、あたかも磨き抜かれた鏡面を水晶玉が一気呵成に流れ下るような圧倒的スピード感と美しさ!!

Evansの「枯葉」を耳にした瞬間は、同時に私がジャズにハマって一生ジャズを聴いていこうと決意した瞬間であった。今までジャズは私が聴いていた音楽のone of themであったが、この「枯葉」を聴いて、私の聴く音楽のうち、ジャズが最高のプライオリティを占めるに至った。その意味でEvansの「枯葉」は、私にとって決定的な名演。

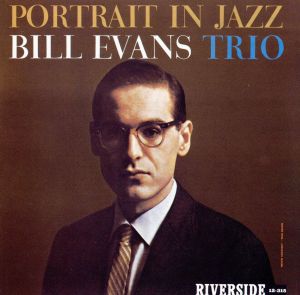

Evansの「枯葉」を聴いてほどなく、私は秋葉原の石丸電気でEvansの「枯葉」の入ったアルバム「Portrait In Jazz」を買い、その日は四畳半の下宿でひたすら「Portrait In Jazz」を聴き続けた。その後もScott Lafaroとの例の四部作(のちに未発表作品の1作を含めて5部作)を全てそろえて聴きまくり、他にもEvansの作品がCD化されたものを見つけるや、又は再発されるや否や買い求め、今やEvansのCD化された作品はほとんど所持するに至った。

Evansの作品は、芸術性、エンタテイメント性、歴史的重要性を有し、ジャズに必要とされる全てのものを含む。Evansは、Evansにしか出せない独自のタッチやスタイルを有する、ジャズ史上最高のピアニストであり、稀代のスタイリストだった。こうしたピアニストを聴いて決定的にジャズに開眼できたことを幸運に思っている。

以後も、Evansと共演したミュージシャン、Evansを含む作品、Evansと他のミュージシャンとの対比など、Evansを中心軸に据えてジャズを聴いていった。そうすることによってジャズを聴くすそ野が広がっていった。Evansを聞くことは、(かなり強引ではあるが)全てのジャズを理解するGateway足りうると思っている。EvansをGatewayとしてあらゆるジャズを征服していった結果、高校生の時にダメだった山下洋輔さんの「ミナのセカンドテーマ」までもが、今や愛聴盤になってしまった。

Evansなしで私のジャズ鑑賞はあり得ない。ジャズの聴き方は人それぞれだが、私にとってEvansを基軸にジャズを聴いていったのは、正解だったと思っている。Evansと巡り会った幸運をジャズの神に感謝する。

【YMOからフュージョンに入ってジャズに至る~ジャズ事始めで知るジャズの広さ深さ】

このように、私のジャズ事始は、YMOからフュージョンに入ってジャズに至るという形態をとる。私は1965年生まれなのだが、この年代はYMOやフュージョンの洗礼を受けた人が多く、意外とYMO→フュージョン→ジャズという経路でジャズに至った人は少なくないのではないか。ただ、抽象的にはそういう経路であっても、具体的にジャズにハマるキーとなったきっかけやアーティストはホント十人十色。それはジャズという音楽の間口の広さと奥行きの深さを示している。

人間一人が一生のうちに接するジャズなんてたかが知れている。ただジャズ事始で接した音楽はその人のジャズ人生を左右する重要なDETERMINERである。逆に、その人のジャズ事始めを知ることで、その人のジャズ観とか趣向がわかるかもしれない。これからもジャズを通じて多くの方々と出会い、その人の「ジャズ事始」を聞いてジャズに関する見聞を深めていきたい。

木内 秀行 Hideyuki Kiuchi

木内 秀行 Hideyuki Kiuchi

1965年9月8日群馬県高崎市生まれ。1989年中央大学法学部卒業。1993年早稲田大学大学院法学研究科修了。1999年ペンシルヴェニア大学ロースクール修了。弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)。過去エンタテインメント会社の法務部長を務め、音楽業界に身をおいた経験を有する。ジャズに親しんで司法試験合格が遅れるが、「ジャズなくして何の人生かな」と一片の反省・後悔もない。現在もジャズを中心に幅広く日常的に音楽を聴き、ライヴに行き、クラブで遊んでいる。