インプロヴァイザーの立脚地 vol.36 レオナ

Text and photos by Akira Saito 齊藤聡 and m.yoshihisa (noted)

Front photo by コン太の父

Interview:2025年9月5日 オンラインにて

インプロシーンにおけるレオナの存在感はだれとも比べようがない。タップで叩き上げ、ときにリミッターを棄て去り、金属化を開拓し、いまの姿がある。

生まれたときから身近にタップがあった

母親が体操教室を開いており、夜はバレエやタップの教師を外から呼んでいた。生まれたのは葛飾区の立石だが、育ったのは同じ京成線の小岩にあったスタジオだ。保育園にも通わなかったし、同じフロア内にいけばなや習字の教室など、なんでもあった。だからレオナにとっての保育園は朝から晩まで過ごしたスタジオだし、4歳からタップを始めたのも自然なことだった。特別に憧れたというわけでもなかった。

初舞台はそれよりも前、2歳のときだ。ミュージカル教室の発表会に登場する猫を演りたいと言ったところ、ニャーというセリフと舞台への出ハケとがいちどで出来れば出てもいいよとのこと。うまくできた。その後もミュージカルの発表会の中にタップの場面があって、習い始めたばかりの4、5歳で披露した。ド根性系は今にはじまったことではない。

タップダンスのルーツには諸説あるが、奴隷として連れてこられたアフリカン・アメリカンたちが発展させたという太い流れがある。その後、ミュージカル映画などにおいて白人文化にも取り入れられた。レオナは、そういった華やかなタイプのタップを教わった。教師は中野ブラザーズ(日本におけるタップダンスのパイオニア)の弟子にあたる人で、クラウン(道化師)の仕事もしていた。

越境して通う銀座の泰明小学校でも、ならいごとを続ける日々。小学3年生になる前に、伊東市(静岡県)の宇佐美学園のチラシを目にした。本来は健康になるための全寮制の学校であり、予算に余裕のある中央区ならではのものだ。生徒数は全校でも10人くらい、それに対して教師や保育士など大人は50人以上。レオナ自身は健康だったが、行きたくて偏食改善という名目で両親を説得した。伊豆の環境は銀座にはないものだった。楽しい2年間を過ごしたが、5年生になるときに連れ戻されてしまった。小学生のときにはお披露目の機会もあった。

中学校も中央区の銀座中学校。はじめはバレー部に入ったが「昭和」感が強すぎて馴染めず、百人一首シネマ部に入った。学校の部活でタップを演ることはなかったが、同級生のなかにはミュージカルに出たりもする芸能系の友人もいて、かれらとタップダンスを演ってみたりもした。

タップにハマりはじめた

最初の転機が訪れたのは中学3年のとき。幼少期からずっと教わっていた教師が他の地方に越してしまい、代行の教師がやってきた。その「ナベさん」はアメリカのダンサー・俳優のグレゴリー・ハインズに憧れている人で、とてもエネルギッシュ。なにかに媚びることのないリズムタップが上手かった。ジーンズには信じられないくらい穴が開いていてあちこちを安全ピンでとめてあるし、踊るたびにポケットの小銭が鳴る。レオナにとってはちょっとした衝撃だった。レッスンのノリも合っていて、教えているのに自分の練習をしていたり、自分もできないことをシェアしてきたり。要は、「教わったらそのあとは勝手に研究しなさい」ということだ。

幼少期から習っていたタップは、日本の芸事文化の流れにあるものだった。レオナも4歳にしてシャッフルというステップを半年間繰り返しやったからこそ身体に覚え込ませることができた。その一方で、基礎練習は飽きてしまう。ナベさんの教えてくれるタップは、ショーアップされたシアタータップではなく、ストリートっぽいリズムタップだった。

都立工芸高校(水道橋)に進んでいたレオナは、ナベさんがフラメンコスタジオで開く「練習会」に誘ってもらえるようになった。夜の8時ころから7、8人でひたすら黙々と練習する場である。輪っかになってソロ回しなんかもやる。ただ、その時間まで暇だし、学校が終わってから代々木公園などでひとりで練習して時間をつぶし、スタジオに入って終電で帰る生活を続けた。学校の教師には叱られてしまった。

ナベさんに「おいでおいで」と誘われ、タップジャムにも顔を出すようになった。年上のタップダンサーがタップジャムを演っている。ナベさんも、ジャズとの共演で広く知られるようになった宇川彩子もいた。曲をリクエストして即興で踊るものであり、ニューヨークなどでも定着している文化だ。あるときワンコーラスの即興だけを演ってみたところ、すっかりハマってしまい、のちにジャムのスタッフやホストも務めることになった。

まだまだ物足りない気がする彼女はmixiのセッションコミュで情報を得て、学校にタップの板を持参し、帰り道にブルースやジャズのセッションに顔を出すようにした。タップダンサーは他にはいなかった。それどころか、なんのセッションかわからなくても足を運んだし、なかにはノイズのセッションもあった。「ずばばばばば」なんてノイズとともに踊るんだと話したら、「ずばばばばば」が学校で流行ってしまった。

ニューヨーク

高校を卒業したレオナは、観光ビザで3か月ほどニューヨークに滞在した。なにしろ本場である。はじめは知り合いのアパート、そのあとはハーレムの128番街のドミトリーに泊まり、おカネもないから汚い恰好でうろうろ。夜中は危険なこともあって、乱闘しているところを避けて歩いたり、ドアの開いたワゴンに追いかけられたり。まだ18歳だったし、IDを見せないと入れない場所もあった。

それでもタップのジャムセッションに入ることができたし、危ないときには80歳くらいのおじいちゃんが守ってくれた。滞在中にはシカゴのタップフェスにも参加した。主なプログラムはワークショップである。レッスンは受け放題で、コンテストでは正確さを競う。世界中からタップダンサーが集まっていたが、レオナは優勝して賞金百ドルを獲得した。当時はやさぐれていて「負ける気がしねえ」くらいに思っていた。

帰国したら、知り合いのミュージシャンたちがセッションに誘ってくれて、自分でも企画した。たくさんのジャズ系のライヴを演った。一方でタップ界にもどっぷりと身を置いて、舞台のタップの振り付けなんかも手掛けた。なお、映画『Tap World』(2015年)に出演したのはそのころ、19歳のときである(※撮影は2009年になされた)。演出されたドキュメンタリーのような作品であり、日本人の若手4人が選ばれてインタビューを受けたり、ロサンゼルスのショーでの出演シーンが撮られたりもした。アジアの若者としてフィーチャーされる奇妙な形だったが、せっかくのチャンスだから。

板倉克行、板橋文夫

ジャズと共演するのは普通の流れだった。実際、幼少期に演っていたタップも<Sing, Sing, Sing>などの伝統的なジャズに乗せていた。通常タップダンスはフロントだが、ジャズミュージシャンと共演するときには、他の人のソロの間はうしろに回ったり、バッキング的なことをする。だから、共演を成立させるためには他とのバランスを取らなければならない―――彼女はそれを大前提として考えていた。

だが、それとは違うジャズにも直面することになった。20歳のころ、板倉克行(ピアノ)のバンドに誘われた。拍がないインプロヴィゼーションというものは、タップの目線ではありえないものだった。また、タップの技術だけを披露すればよいのではなく、もっとジャズの打楽器的に攻めなければならない局面も多かった。ここで、加藤崇之(ギター)、津村和彦(ギター)、田嶋真佐雄(ベース)、神田綾子(ヴォイス)といった面々と知り合うこともできた。

決定的な転機は板橋文夫(ピアノ)との出会いだ。23歳のとき、小岩のCOCHIに板橋のグループ・FIT!を観に行った。タップダンスを演るんだと言うレオナに、板橋の返事は「演ろうよ!」。店のカーペットではシューズが鳴らないから、隣の居酒屋でコンパネと使わない看板を借りてきた。始めてみると、自分のなにかを抑えている場合ではなかった。ここにきて、彼女はリミッターを外した。愉しかった。そして、もともとリミッターなんて外したかったことに気がついたという。

金属化

高校のマシンクラフト科では機械工作をしたりCADを使った鋳造旋盤などを扱ったりして、金属への距離が近かった。それがタップに結びつくことはなかったが、沁みついていた。「かわさきタップフェスティバル」の楯も彼女が精密加工機で作った。

「金属萌え」になったのは育った環境のせいでもある。ずっと電車が見えるところに住んでいたから耳のルーツは線路ノイズだし、毎週のように足を運んだ祖母の家では2階で洋裁の足踏みミシンがすごい音を立てていた。

タップはもとよりシューズで木を踏むことを基本としている。さらに他の音色を加えるため金属の小さい板を足すこともあったし、空いている手でステンレスボールを鳴らしたりもした。そんな並走期間を経て板橋文夫との出会いがあったわけである。

瀬尾高志(ベース)との間に娘が生まれ、まだ6か月のころに板橋の沖縄ツアーに連れて行った。ここで当地のサックス奏者が「鉄板あるよ、もらってよ」と持ってきてくれたのが、米軍基地で使っていた厚い板、それから不発弾処理に使う薄くて「じゃわじゃわ」と音のする薄い板。タップ的には「だだだ」と音を出さなければならないから、打面としての踏みやすさ・踊りやすさという点では、薄い鉄板を踏むつもりはなかった。床としては安定せず、なにか謎のスキルが必要だった。だがやってみるとおもしろい。ノーマルに木を踏むときは、粒々の音で密度も駆使し、ダイナミクスや伸びる音も含めて点描画を思わせる表現となる。一方で薄い鉄板を使うとリバーブを思わせるサウンドが出ることがわかった。

このあたりから、レオナはさまざまなマテリアルを試すようになった。コロナ期に入り、さらに自分だけで研究する時間が増えた―――なにかしなければ。鈴を買ってきて服に縫い付けたところ、踊ると勝手に音が鳴る。ライヴで2回使ったが、服を着なければならず暑くて笑えない。断念し、その鈴は投げる用途にした。

ソロで工場で踊る映像のプロジェクトを始めたのも、コロナ期であったからだし、金属へのアプローチがあったからだ。ライヴの回数もお客さんの数も減り、ほとんど自分の活動を観てもらえないから、なんらかの形で残さなければならない。ちょうど中学の友人の実家が工場だった縁があり、2020年暮れに踊った。その映像は翌年に『レオナと昭芝製作所』として発表、そして2022年には『レオナと織原鉄工』、2024年には『レオナと赤間板金』と続けた。そうこうしているうちに、「工場系」のお客さんも増えてきた。そのひとりに言われた「タップは鍛金だったんですね」ということばには痺れたという。

現在も共演してくれる工場を募集中だ。ちなみに先日は遊園地と共演した。

共演者たち

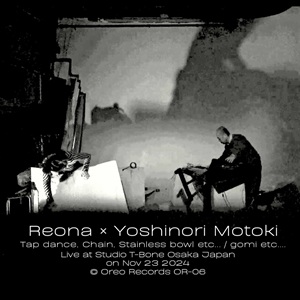

最近はノイズ系の共演者が多い。本木良憲(ゴミ演奏家)とも昨2024年に大阪のStudio T-Boneで共演して盛り上がり、その流れで2025年5月に一緒に台湾ツアーをやった。マレーシアのヨン・ヤンセン(サックス)も来てくれた。T・美川(エレクトロニクス)とも台湾に2025年10月に一緒に行く予定があり、ヤンセンもまた合流する。なお、台湾ツアーのきっかけは2024年にひさしぶりに足を運んだことだ。その際は謝明諺(シェ・ミンイェン)(サックス)や李世揚(シーヤン・リー)(ピアノ)にブッキングを頼み、レコード店の先行一車では店主の王啟光(ワン・チイグワーン)らともすぐに仲良くなった。

台湾でプレイした印象は、お客さんが元気でポジティブなことだ。タップのワークショップには先生として参加したが、委縮する日本人とはちがい、台湾の人たちはできなくても照れもせず楽しんでやっている。

もちろん共演歴の長い板橋文夫や纐纈之雅代(サックス)らとも共演を続けたいが、その一方で、ソロに注力したいと考えているという。以前はソロをアポロ(下北沢)で演っていたし、それはジャズドラマーのソロのような考えに基づいている。出産したあとは体力が落ちてソロが簡単ではなかったが、コロナ期のあと、また響きのいい場所で演ってみようと思った。意を決して始め、また増やしているところである。ソロ力なくしては自分ではない。

今年(2025年)、突然自動車に当て逃げされ、しばらく踊ることができなかった。もっとも、レオナはこれを予期していた。15歳で足の裏の腫瘍を摘出。20歳で無茶がたたり椎間板ヘルニア。25歳で妊娠出産。30歳でコロナ期。そしてその5年後だった。彼女はこれもまたなにかの糧にしようとしている。

アルバム紹介

(文中敬称略)

レオナ, フリー・インプロヴィゼーション