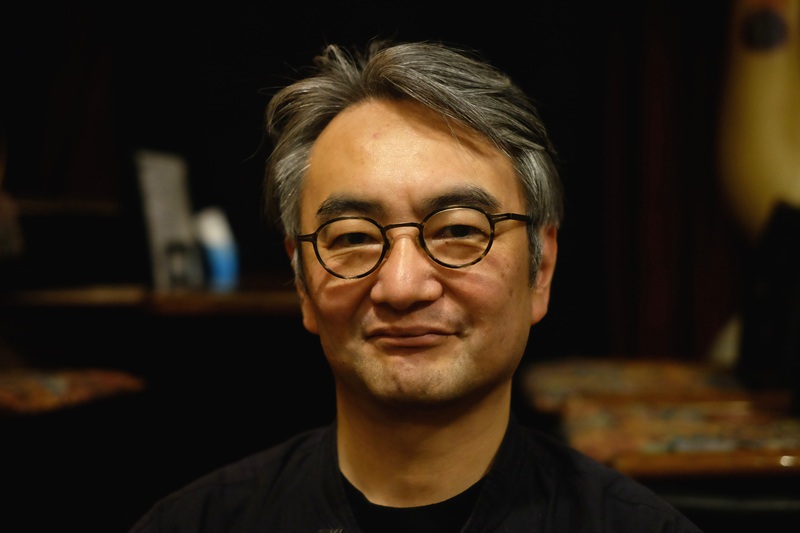

インプロヴァイザーの立脚地 vol.38 西嶋徹

Text and photos by Akira Saito 齊藤聡

Interview:2025年11月17日 新宿・サムライにて

西嶋徹は自分からあちらこちらに触手を伸ばす性格ではなく、いつも向こうから来るのを待っている。しかし、必ず何かが必要なときにやってくる。それに適応し、環境に応じて何にでもなり、水のように形を変えるけれども本来の性質は変わらない。それは禅の思想に通じるのかなと考えているという。

楽譜なし

1973年、東京生まれ。親の転勤の都合で、幼少期に西宮市の夙川駅ちかくに引っ越し、その後も大阪の千里ニュータウン、神戸市東灘区といった具合に転々と家を変えた。関西にいたのは小学4年生のときまでだ。

父親はさほど音楽に詳しいわけでもなかったが、自宅には趣味程度に弾いていたピアノがあり、棚にはクラシックのレコード選集や、なぜかゲイリー・バートンとチック・コリアのデュオ『Crystal Silence』(1972年)があった。西嶋もそれらをよく聴いた。ベートーヴェンなんか好きだった。

西嶋本人はちゃんと覚えていないが、2、3歳のときに親にヴァイオリンをやりたいと言ったらしい。5歳になった西嶋は、スズキ・メソード(*1)の教室に通わせてもらうことになった。OKが出たのは、子の希望を汲んで両親が教室のヴァイオリンの発表会に足を運び、小さい子が一生懸命弾いている姿を目の当たりにしたからだったと聞かされた。

東京に戻ったのは小学5年生のとき。当然、ヴァイオリンの先生を変えなければならなくなった。このとき西嶋が気付いたのは、楽譜の読み方をほとんど知らないということ。音に名前を付けて考えたこともない。スズキ・メソードの方法論は「耳から覚える」というものであり、西嶋も聴けば一応はなんでも弾くことができたし、即興で適当に合わせることもできた。

だから、高校のとき先生の推薦でアマチュアのオーケストラに入って苦労もした。楽譜を真面目に勉強し始めてからあまり時間が経っていないから、楽譜を見て必死に弾きつつも自分のパートを聴いて覚えるという感覚。

エレキベース、フュージョン

ちょうどバンドブームが到来していたころで、西嶋もバンドを始めた。ベースを選んだのはヴァイオリンと同じ四弦だからで、「何とかなるんじゃないかと思った」。チューニングがまるでちがうことに気付いたのは買ったあとのことだ。ただ、それだけではなく、マーカス・ミラーなんかのチョッパーベースを映像で観て、派手でカッコいいなと思ったからでもあった。

フュージョンにハマるようになるのもその流れだ。ちょうどF1ブームでアイルトン・セナなどの人気が高く、テレビ放送ではT-SQUAREのテーマソングが流れる。カシオペアも好きになった。

もっとも、フュージョン指向は前からあった。中学のときにゲームセンターに入り浸っていた西嶋にとって、ゲーム音楽は気になる対象だった。音源は素朴なビープ音からFM、PCMへと進化していく。メーカーによってもサウンドの性質が異なり、たとえばセガはフュージョン寄り、ナムコはちょっとポップで音色が綺麗。あとで考えるとゲーム音楽は劇伴のようなものだ。

とはいえ周囲でフュージョンを演るような人はおらず、西嶋はひたすらひとりでベースを弾いた。ロック系のバンドにも誘われて入ってはみたものの、あまり楽しくはなかった。興味を持てなかったのは、新しいテクニックを会得する機会がなかったからだ。

だから、日大の工学部(郡山)でジャズ研に入ったとき、皆がT-SQUAREもカシオペアも知っていて嬉しかった。コントラバスが置いてあってちょっと触ってみたが、その時点では、弾くのが大変だ、難しいな、というくらいの距離感。やはりエレキベースを一生懸命弾き、パット・メセニー・グループのコピーバンドなどをやっていた。

ジャズはほとんどと言っていいほど聴いていなかった。ジャズ研にチック・コリア好きの先輩がいて、あるとき『Crystal Silence』を聴かせてくれた。西嶋はそれまで幼少期にこのアルバムを聴いていたことなどすっかり忘れていたのだが、あらためて耳にした瞬間に、2歳のころ暮らしていたアパートの部屋の情景が一気に蘇ってきた―――うわ、なんじゃこりゃ。それはヴィブラフォンの音色や曲が始まる前の特別な雰囲気など感情に直接訴えかけてくる体験であり、自分のなかに残っていたのだなと思い出した事件である。

西嶋には同じものばかりをずっと聴く癖がある。中学生のとき父親と六本木のWaveに立ち寄る機会があって、好きなものを買ってあげるというので坂本龍一『音楽図鑑』のカセットテープ版を選んだ。そのあとはひたすらそればかり再生。ジャズ研時代もメセニーやジャコ・パストリアス。メセニーについては『Still Life (Talking)』(1987年)や『We Live Here』(1995年)がとても好きだったし、スタンダードやブラジル音楽を演ったり、ソロでの『Zero Tolerance for Silence』(1994年)やミニマル・ミュージックのスティーヴ・ライヒと共演した『Different Trains / Electric Counterpoint』(1987年)があったりと、実に幅広い。メセニーを通じて得たものは「いろんな音楽があるんだな」という視野だ。ジャコパスはベースを始めた高校のころ初めて聴きよくわからなかったが、大学のときにはよくコピーをするようになっていた。

ジョー・パスのソロギター『Virtuoso』(1973年)にも影響を受けた。ひとりでこんなことができるんだと感嘆し、楽譜を見つけてきてコピーし、ジャズのイディオムを覚えたりもした。ヴァイオリンもたまには取り出し、ステファン・グラッペリのように弾いてみた。このあたりが大学時代のジャズ的な活動の入口だ。

一方でオーケストラの活動も続けており、高校のときにヴァイオリンからヴィオラに転向した。山本直純が指導するなど由緒正しいこともあって、大学に入ってからはアメリカでの演奏にも帯同した。小澤征爾にレッスンを受けたり、カーネギーホールで演奏したりもして、たいへんな勉強の機会にもなったし、大事な人の縁もできた。

コントラバス

大学を出ても就職するつもりはない。実家に戻りアルバイトをしながらこれからどうしようと思っていたところ、オーケストラから、就職しないんだったらコントラバス演らないかと誘われた(本来は学生の間しか在籍できない)。そんなわけで、楽器を人に借りて練習して臨んだ。コントラバスを本格的に始めたのはそのときだ。

コントラバス奏者の黒木岩寿にも紹介してもらい、レッスンに通った。おもしろいのは、黒木の助言をもらってすぐに東京藝大を「成り行き」で受けるつもりになったことだ。とはいえ、6月くらいに決めてから勉強を始めたところで間に合うわけがない。それでも1次と2次の実技試験はパスした。試験直前に何度かレッスンを受けた永島義男がもう1年頑張ったらと励ましてくれたが、クラシックをやるつもりのない西嶋は「あとは自分でなんとかします」と言ってやめてしまった。

そして、西嶋は音楽学校メーザー・ハウス(*2)に入る。最初は、かつてカシオペアにも在籍した櫻井哲夫にエレキベースを師事し、半年ほど経って、コントラバスも学び始めた。教師は井野信義であり、まだ井野のことをまるで知らなかった西嶋にとっては迫力が半端なくて怖い存在だった。井野のレッスンは、ブルースと<In A Sentimental Mood>のみをひたすら弾くもの。1年半ほどの間、毎回、それをひたすら繰り返した。もう楽器は基本的に弾けるんだから、必要なものはそこではないのだという考えだった―――自分がどのような音を出したいか、中にあるものをどうやって楽器で言うか。(とはいえ、授業に行く前にはまた井野さんに会うのか、怖いな、という感覚だった。)

たくさんの仕事

卒業した西嶋は、同じメーザー卒の林正樹(ピアノ)と出会う。林を含めたバンドでセッションなどを始めた。変拍子ばかり演るジャムバンドのようなものだ。林とは毎日のように別のバンドで共演するような関係になり、その影響もあって、自分も曲を作って演奏するようになる。

あるとき、オーケストラの友人が、作曲家の野崎良太がベーシストを探しているよと紹介してくれた。まだJazztronikという名前で活動する前のことだが、自身の活動を始めるにあたってベーシストが必要だということだった。それで、Jazztronikのファーストアルバム『numero uno』(1999年)に参加することができた。

野崎はクライズラー&カンパニーの大ファンでもあって、電話番号を書いたデモテープをヴァイオリンの葉加瀬太郎に渡した(ブルーノート東京でライヴがあったとき、西嶋も一緒に楽屋に同行した)。なんと、翌日電話がかかってきた。そんなわけで野崎と葉加瀬との関係ができ、しばらく経って、葉加瀬がアルゼンチンタンゴのオーケストラ・Forever Tangoのメンバーとアルバムをリリースしたとき、西嶋が呼ばれた。当時の葉加瀬は天野清継(ギター)、柏木広樹(チェロ)、榊原大(ピアノ)との4人を軸に活動しており、ここに加わったわけである。

だが、それまで西嶋はタンゴなどほとんど演ったことがない。例外は小松亮太(バンドネオン)の仕事である。オーケストラで一緒にコントラバスを弾いていた先輩の山崎実(現在、東京シティフィルハーモニック管弦楽団の首席奏者)が、都合が悪いときに代役として西嶋を推薦してくれた。すでに小松はブレイクしたあとであり、西嶋もNHKのテレビ番組『トップランナー』に出演する小松を見て、同い年なのにすごい人がいるものだなあと思ってはいた。そして、小松の仕事のとき出会った会田桃子(ヴァイオリン)が、自身のタンゴバンドを始めたいということで誘ってくれた。そのバンド・cuatrocientosで北村聡 (バンドネオン)にも出会った。以後、西嶋はタンゴという音楽にも継続的に取り組むことになる。また、葉加瀬太郎のサポートは17年か18年も続けることになった。

なお、齋藤徹(コントラバス)の演奏をはじめて観たのもそのころだ。新宿ピットインでの井野、齋藤、山崎というコントラバス奏者3人によるライヴがあった。そのとき齋藤の演奏はよくわからなかったが、終演後に焼肉屋に井野らと一緒に行き、齋藤に「どんどん自分でもやりたいことをやらないとダメだよ」といったことを言われたという。

普段の活動としては、林とのライヴも続け(デュオアルバム『El retratador』を2014年に出した)、木住野佳子(ピアノ)との共演も始めた。木住野のCDデビュー30周年を記念したアルバム『Reminiscence』に参加したのは今年(2025年)のことだ。

ジャズ

そういった活動を続けつつも、「どジャズ」はまったく演っていなかった。あるときなにかのきっかけで高田馬場のホットハウス(閉店)に出演したが、そのあとは無理だと思い誘われても断った。同じ楽器同士など、それまでの感覚でいえば変な組み合わせばかり。ジャズも演ってきていないのにできるわけがない。

2005年くらいに宮野弘紀(ギター)の推薦で、綾戸智恵(ヴォーカル)の仕事をするようになった。リハを演るから来てと言われてNHKホールに行ってみると本番の日。リハで綾戸に「あんたええな」と気に入られて、じゃあ今日一緒に演ろうと誘われたという(さすがに無理だと断った)。それから共演を始めたが、やはりジャズを経由していない西嶋にとって、たとえばどうやって終わるかなどよくわからない。毎回リハを録音し、本番までの間に練習するとともに終わり方を譜面に書いて臨んだ。

綾戸のバンドでは、中村真(ピアノ)や小前賢吾(ドラムス)、田中倫明(パーカッション)と知り合うことができた。それに宮野と西嶋が入り、デビュー10周年の綾戸は旺盛にライヴをこなしていた。その隙間で中村・小前とのトリオでライヴハウスで演奏もしたのだが、転機になる事件があった。ちょうどブラッド・メルドー(ピアノ)が演奏する7拍子の<All The Things You Are>が流行っており、サウンドチェックのときやはり7拍子で演奏が始まった。西嶋があああれだと思って入ったところ、演奏が「ふわっと散ってしまった」。中村も小前もなにも言わないが、西嶋自身にはなにかおかしなことをやってしまったんだなとわかった。ジャズを避けて通っていてはダメだと感じたのはそのあたりからだ。

2008年ころ、中村のブッキングで関内の上町63に出る機会を得た。なんどか出演しているうち、マスターに声をかけてもらうようになった。ホットハウスと同様に初めての人との共演である。やはり無理だと思ったが、頑張ってホットハウスにも上町63にも行くようになった。

やはりというべきか、ホットハウスのアキさん(故人)はさまざまな組み合わせを提案してきた。壁を見ると超ヴェテランの人たちの名前があり、なぜそのようなことを続けているのだろう・・・出続けていればわかるかもしれない。そんな動機もあった。演ったのは、鈴木央紹や峰厚介といったサックス奏者とのデュオ、井野信義、安カ川大樹、金澤英明といったコントラバス奏者とのデュオ。ものすごく鍛えられた。たとえばサックス奏者と演ると、サックスソロが終わるとその先は自分でなんとかしなければならない。ベースひとりでできることは限られているが、なんとかなった―――というより、なんとかするようになってきた。上町63での出演もまた修行のつもりだった。

橋爪亮督(サックス)、大村亘(タブラ)とのトリオ・Dark Matterも上町63のマスターの発案で生まれた。90分間インプロだけで西嶋はヴァイオリンを弾くというコンセプトだった。これが結構楽しくて発展し、ヴァイオリンだけでなくマトリョミン(マトリョーシカ形のテルミン)やエレクトロニクスなども使っている。

自分の軸足をどこに置くべきか

もちろん、太い仕事はずっと続けていた。楽しいし、経済的に助かるし、安定もしている。ベーシストは「呼ばれてなんぼ」だ。しかし、このままのノリで続けていては自分はダメなのではないかと考え始めた。もともと自分のなかにあるものを表現することに軸足を移さないと、自分がなにをやっている人なのかわからなくなってしまう。40歳前後のことである。ソロ演奏を自宅や準備中のステージ脇で録音し、soundcloudにアップしたりしたのも模索のひとつだ。そうこうしていると、Musilogueレーベルからコントラバスソロを出さないかという誘いをもらった。バール・フィリップスみたいなものでもよいとの言。『Phenomenology』(2018年)のきっかけだ。

米子で林正樹、藤本一馬(ギター)とのトリオで演奏するときのこと。葉加瀬太郎ツアーの合間に、岡山から特急に乗って向かった。その電車のなかで、喜多直毅(ヴァイオリン)からメールが届いた。西嶋のソロアルバムを聴いて驚いた喜多が、ぜひ一緒に演ろうと声をかけてくれたのだった。これが喜多とのデュオアルバム『L’Esprit de l’Enka』(2019年)につながった。そして、齋藤徹もメッセンジャーで「頑張ってください。自分の思う道を進んでください」というメッセージを送ってくれた。だから、ソロアルバムを作ったことが大きな転機になったのだし、西嶋自身も進む道が変わるんだろうなと感じていた。

実際、喜多からは弦楽器の奏法について大きな影響を受けている。特殊奏法も含めて弦楽器でできることはなんでもやり、表現の幅を広げるありようだ。

楽器を操縦できる喜び

2024年の1月に「テラヤマキャバレー」(主演・香取慎吾)という舞台の仕事をやった。音楽監督の江草啓太が寺山修司の世界に合う要素を求め、内橋和久のダクソフォン演奏を依頼した。西嶋はそのときはじめてダクソフォンを目にし、内橋の演奏とともに驚いた。それからなんどか内橋のライヴに足を運び、ダクソフォンも自作してみた。そして同じ年のうちにダクソフォンで内橋とデュオまで演ってしまう(カフェ・ブールマン)。「超初心者」ながら、西嶋は「やってよかった」と振り返る。ダクソフォンを始めた動機のひとつはコントラバスと同じ弓を使うから「いけるんじゃないか」と思ったこと。

実際、コントラバスで高音域のノイズを出すやり方と同じ感覚でダクソフォンの演奏もできた。もちろん異なる音なのだが、それがまたおもしろい。西嶋には、どんな音楽をやりたいかというより、「男の子がパイロットになりたい、宇宙飛行士になりたい」と夢想するものに近いと話す。楽器を「操縦できる喜び」である。それはフュージョンを演っていたときからあった。

あらたな方向性の種

藤本一馬のアルバム『Flow』(2016年)に林正樹とともに参加したあと、福盛進也(ドラムス)が欧州から帰国した際、藤本一馬カルテットとしてモーション・ブルー・ヨコハマで共演した。これもまた衝撃だった。

福盛の『Another Story』(2020年)に参加し、そこで西嶋は蒼波花音(サックス)の存在を知る。西嶋は福盛、佐藤浩一(ピアノ)と共演する蒼波を観に出かけ、少なからず驚いた。一方で遠藤ふみ(ピアノ)の知己も得て、徳永将豪(サックス)のアルバム『Masahide Tokunaga』(2022年)を聴いてみた西嶋は、ここでも遠藤の音に驚いた。

そこから蒼波、遠藤のふたりとなにかをやりたいと考えたことが、「幽けき刻」を結成するきっかけだ。西嶋は、彼女らの演奏を観たとき、自分の演りたいことはなんだろうと考えさせられた。もともと自分の中にあった興味や好奇心を表現できるかもしれないとすれば、このふたりとでないと絶対できないという強い動機であり、ここには「操縦の楽しさ」を超えた探求がある。

宅Shoomy朱美(ピアノ、ヴォーカル)と出会ったのは、かみむら泰一(サックス)の紹介だった(2018年)。喫茶茶会記(四谷三丁目)で演奏し、とくに歌のタイム感に驚かされた。それまで自分自身がイメージしていた時間の流れ方と全然違っていて、どうやっても邪魔しているようにしか感じず参ってしまったという。北田学(クラリネット)と再会したのもShoomyのセッションだ。北田と共演したことはあったが、それは即興演奏を通じてではない。あらためて演ってみると、お互いの話のテンポやスピード感がとても近くて、どちらがどちらの音を出しているのかわからなくなるくらいしっくりきて楽しかっ た。バスクラリネットの音色もコントラバスとの相性がいいのかもしれない。そんなわけで、Bar Subterraneans(渋谷)を昼間借りて録音し、bandcampでアルバム『Sunday moles』(2021年)をリリースできた。

最近(2025年7月)、藤原大輔(サックス)、井野、外山明(ドラムス)のトリオを神保町試聴室で観たとき、西嶋に不思議な感覚が訪れた。3人ともそれぞれ関係ないことをやっているように見えるが、互いの存在を認識しつつも、それぞれがただ存在している。そうなると客席にいる自分自身もそこにいるだけの存在に思えた。影響しあっているようでもあり、していないようでもあり、皆がただそこにいる。そのライヴを観てから、西嶋自身も即興するときの気持ちが変わってきた。

その影響があってか、吉田隆一(バリトンサックス)との3回目の共演において、即興に向かう心の状態の変化を覚えた。聴き手にどれくらい伝わったかわからないが、一音をどうやって出すかについて、あまり怖くなくなったような気がする、という。

井野から都合が悪いからと頼まれ、Soon Kim(サックス)のバンドに参加したことがある。行ってみると、Kimに「じゃあ今日は<MURASAKI>っていう曲をやります」と言われ当惑した。「最初は誰それから始めます、それからこれこれのあとに誰それが出てきます、そしてこれこれこうやって終わります」といった感じ。わけもわからず弾いた。その後わかったことだが、Kimはオーネット・コールマンの弟子筋にあたる人だった。そして、2015~17年にKimから依頼されて冨川政嗣(ドラムス)とのトリオで活動した。だが、やはりどうやっていいのかわからない。リフ以外はすべてフリーだし、そのリフもいちど聴いただけでは覚えられない。そうなるとすべて即興が同じになってしまうのではないかと思った。Kimからは演奏後にあまりはっきりと良し悪しを言われないままだが、試行錯誤していくうちに手ごたえをつかんできたように思えた。それは明確ではないが、なにかの種であることはまちがいない。

縁についていえば、福島のパスタンに入ったときの体験がある。大学のとき授業をさぼってバイクで国道四号線を走っていたら、「ジャズ」と書いてあったのでジャズ喫茶だと思い、バイクを止めた。入ってみると、ちょうど阿部薫(サックス)の命日だということでヴィデオを見せられた。あまりにも驚き、後日阿部について調べようと思ったが、まだインターネットがさほど普及していない時代のことであり、本などにもたどり着けなかった。ただ、それもまた象徴的な出来事のひとつであり、自身のなかに「なにかが残っているはずだ」という。

曲

西山瞳(ピアノ)については、2010年に上町63で初共演して以来、共演を通じてその曲に強い印象を覚えている。彼女のオリジナル曲はこれまで聴いたことのない世界。自由に描かれていると同時に確固とした背景があって、西嶋自身が作曲するにあたって刺激を受けている。2023年に録音した西山のアルバム『Dot』『Echo』の2枚に、則武諒(ドラムス)、橋爪亮督(サックス、フルート)、鈴木孝紀(クラリネット)、maiko(ヴァイオリン)とともに参加している。

市野元彦(ギター)と清野拓巳(ギター)も上町63で共演した人だ。ふたりの音や音楽は、まるで目で見ているかのような存在感、視覚野で音楽を聞いているような感覚を覚える。

作曲家の三枝伸太郎率いるOrquesta de la Esperanzaには、タンゴの活動の流れで2015年より参加している。緻密に描かれた楽曲には、西嶋にとっては「泣きたくなるような美しさや狂気のようなもの」がある。初めのうちは演奏するのも内容を理解するのも不可能なのではないかと思ったが、10年が経ち、ようやく自分なりの表現ができるかもしれないと思えるようになってきた。

もちろん、他にもさまざまな作曲家からの影響はある。そのこととは別に、西洋音楽の基礎をもういちどはじめからやり直さなければ、良いと感じた人たちの音楽を演奏できるようにはならないし、自分の表現も先に進めないのではないかと考えた。そんなこともあって、40歳くらいから啼鵬(作曲家、バンドネオン)のもとに通い、和声学と対位法を学んでいる。

曲に関していえば、徐々に音楽の聞き方が変わり、自分の出す音の意味が以前とは違う質を帯びるようになってきたように感じている。そして、即興と作曲とは根っこの部分でほとんどちがいがないんだなと感じるようになってもいる。というのは、作曲するときであろうと、演奏するときであろうと、その音を選ぶのはその瞬間に自分自身が決めることだからだ。ではなぜその音を選んだのか―――それがいちばんの謎だという。自分の意思はそこにあるのかどうか。その自分とはなんなのか。藤原大輔トリオの演奏を聴いたときの感覚にも通じるものだ。

いまと今後

最近は栗林すみれ(ピアノ)や望月慎一郎(ピアノ)との共演も多い。栗林とは藤本一 馬、福盛進也とともにRemboatoというグループでのアルバムも作ったし、この大晦日(2025/12/31)には渋谷の公園通りクラシックスの最終日にライヴを演る。

喜多直毅、田中信正(ピアノ)とのトリオで古い短調の曲なんかを演るのも、とてもいい。誰でも知っているような曲が喜多のアレンジや演奏により「なんでこんなふうにできるんだろうな」という感じに生まれ変わっている。

もちろん、いまでは「幽けき刻」で数か月にいちどはライヴを演っているし、グループ名を冠したアルバム(2024年)も作った。「幽けき刻」を軸に、今後の自分を追求、探求していけるような気がしているという。

禅的なもの

四十代以降の自身の方向を見つめ、西嶋が思い至ったのは「禅的なもの」である。祖父と父親は座禅をやる人で、禅の考えなどを西嶋に話してきかせることがあった―――たとえば「諸行無常」や「色即是空、空即是色」、「不知」といったこと。幼少期の記憶が自身のなかに自然な形で根底に流れており、その上にまったく関係ないものがずっと乗っかっており、生きる上では現実に合わせなければならない。そのギャップはしんどいものでもあった。

あらゆる仕事を引き受けてこなしてきた三十代は、それも勉強であり修行であると思っていた。それがあったからこそ四十代の方向転換があるし、それまで音楽表現を模索してきた道のりで目印や錨となるさまざまな体験を位置付けることができる。

西嶋は自分からあちらこちらに触手を伸ばす性格ではなく、いつも向こうから来るのを待っている。しかし、必ず何かが必要なときにやってくる。というよりも、いつも周りにあったのに受け取る準備ができていないことが多いが、なんらかの準備ができたらその機会はやってくる。それに適応し、環境に応じて何にでもなり、水のように形を変えるけれども本来の性質は変わらない。それも禅の思想に通じるのかなと考えている。「周りからみたら『あの人なにがやりたいんだろう』と思われるかもしれないけれど、実際その通りで、自分でもよくわかっていないんですよ」と話す西嶋にとって、自我を明確にすることは必ずしも必要ではなく、変っていくことが自然なありようだ。

文脈がないことが自分の弱点だと言いつつも、「音楽」が西嶋にとってのすべてではない。最終的には、人間はなんのために生きているのだろう、といったことにいちばんの興味がある。それが現時点の西嶋である。

これまでは海外にまったく目が向いていなかったが、周囲のミュージシャンの活動などを見ていると、その興味が出てきた。まったく知らないヨーロッパの地域などに行ってみたいと思っている。福盛と出会い、自分のやっていることが「日本の中でしか通用しない」のではないと気づかされたことは、海外に対する心理的な距離を引き寄せることになった。アストル・ピアソラのグループのメンバーだったパブロ・シーグレル(ピアノ)との付き合いから得たものも多い。そこにはアルゼンチンの地元の歌が根底にあることが、共演体験によってわかる。それもまた、自分のなかに最初からあるものを大切に外に出していくことのひとつだ。

現在の西嶋にとって、外から来たものだろうがなんだろうが、海外であろうが、音楽を通じて表現すべきは「自分」だということである。あるいは音楽に導いてもらっているという感覚かもしれない、とも付け加える。

(*1)才能教育研究会が普及推進している教育法。創始者の鈴木鎮一は鈴木バイオリン製造の創業者・鈴木政吉の子である。またジャズベーシストの鈴木良雄は鈴木鎮一の甥にあたる。

(*2)佐藤允彦を中心として1983年に開校した、プロの音楽家を養成するための専門学校。2020年に閉校となった。

アルバム紹介

(文中敬称略)

西嶋徹, フリー・インプロヴィゼーション