Interview #189 マタナ・ロバーツ

Questions made by Akira Saito and Keita Konda 齊藤聡、根田恵多

Translated by Akira Saito 齊藤聡

Profile photo by Evan Hunter McKnight

シカゴ生まれで現在はニューヨークを拠点に活動する作曲家・サウンドアーティスト・アルトサックス奏者のマタナ・ロバーツ Matana Robertsは、『Coin Coin』と題した音楽作品のシリーズに取り組んでおり、これまでに、チャプター1『Gens De Couleur Libres』(2011年)、チャプター2『Mississippi Moonchile』(2013年)、チャプター3『River Run Thee』(2015年)を発表してきた。このたび、最新作のチャプター4『Memphis』のリリース(2019年10月)を控えた彼女にインタビューを行った。

◆

― 『Coin Coin』のシリーズには、祖先の記憶やスピリットへの共感、土地への愛着、破壊的な力への怒りを見出すことができます。こういったコンセプトは、シリーズの全12チャプターに通底するのでしょうか。

マタナ・ロバーツ(以降、MR): いいえ、この時点では、個人として、パフォーマーとして、そしてアメリカ人としての懸念や好奇心が混じったものに過ぎません。この仕事には怒りはないと感じていますよ。私にとって、不快な面は、歴史の可能性に関する喜びの場から出てくるものです・・・。ですが、全12チャプターにつながる包括的なテーマはあります。人種や階級や差異や能力といったものを超えて、人類の経験に向かう喜びや音のかたち・・・。

この仕事を通じて、私は感謝のなかに生きています。

― 『Coin Coin』シリーズにおいて土地はどのような意味を持っているのでしょうか。たとえば、シカゴ、ニューヨーク、アフリカなど。

MR: シリーズ全体を通じて、アメリカです。この仕事において、多くのやり方で、アメリカ人とは何を意味するのかについて問いかけています。顕微鏡を覗き込んだり、希望を掘り下げたり・・・。アメリカ人であるためには、自分の裡に臨界点を持つことが市民固有の権利だと信じていますが、そのことにはあまり光が当てられていませんね。

― あなたの音楽には人生礼賛もあります。『Chapter One』の最後の曲や昨年の東京での素晴らしいソロパフォーマンスにおいて、あなたは<celebrate life>、<dedicated moments to you and me>と歌ってくれました。この精神はシリーズを通じてずっと強いのでしょうか。

MR: ええ、もういちど言いますが、これが私にとってシリーズ全体の包括的なリンクなのです。歴史がどうであれ、喜びを選ぶことも幸せを選ぶこともできるのですよ。それは私たちみんなが持っている内的世界であり、受け継がれてきたものであって、私の理想的な世界だけにとどまるものではありません。

― あなたは、軍隊化された警察権力の増長や(2017年、ニューヨークのルーレットにおけるコンサート『breathe…』)、レイシズム(『Chapter One』で<amerikkka>(※)という言葉を使っている)に対して、怒りを表してきました。また、『Chapter Three』ではマルコムXのスピーチを引用しています。特に市民や音楽の抵抗する力に関して、アメリカやその他の世界での最近の変化についてどうお考えでしょうか。

(※)アメリカについて、ファシスト的あるいはレイシスト的な側面を強調した造語。<アメリカ>と<KKK>(Ku Klux Klan、アメリカの白人至上主義的団体)とが組み合わせられている。

MR: 音楽とは癒しの力です。確かにそれらの作品においては、国の暴力についての作品創りをしましたし、かなり強い怒りが込められています。音楽とは、人びとにかつての場について思い出させてくれるものです。それは、国についてだけではなく、存在、政治的なアクション、抑圧されたものへの祈りを示す方法についてでもあります。警察の凶暴さも、国境での凶暴さも、なにも今に始まったアメリカのテーマというわけではありません。ある意味ではそれらは伝統なのだし、アメリカにはそのようなトラウマを拭い去る必要があり続けているのです。過去のことであるかのようにふるまってはなりません。現在の行動様式が受け容れられているという考えは否定します。

― 『Chapter Four』はどのようなコンセプト、バンドメンバーなのでしょうか。これまでの3枚と同様に、ヴォイスが多層的に使われるのでしょうか。そしてまた、2020年のリリースが期待される『Chapter Seven』についても。

MR: この仕事での語りの部分は、人間のつながりについてのものです。いくつかの思想を異なる音のテクスチャーやサウンドとして層に持ち込み、耳で反響させるのが私のやり方です。この時点で、本当に、この仕事のテクニックです。ある意味では、ヴォーカルのつながりがもっとも大事な楽器です。だから、私はなんらトレーニングを受けたヴォーカリストではありませんが、この特別な仕事では、このテクニカルな挿入が必要なのです。

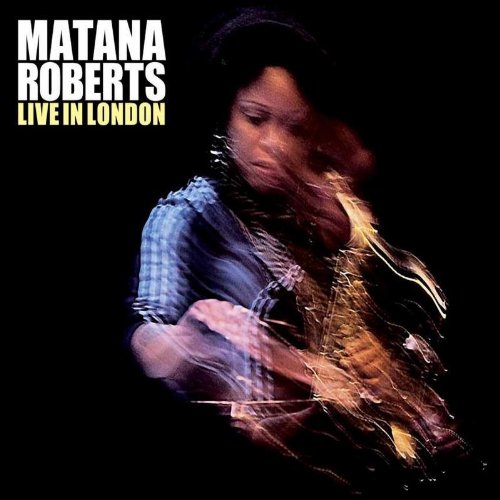

― 『Coin Coin』シリーズの前には、あなたは小さいコンボやトリオやカルテットに注力していました(バンド「Sticks and Stones」、『Live in London』、『The Chicago Project』)。シリーズを始めて以降は『Feldspar』やソロ作品『Always.』しかありません。もっとあなたのアルトサックスに焦点を当てた小さいコンボやソロで演奏する計画はあるでしょうか。

MR: ええ。作曲を行う場合でも、越境的なパフォーマーの場合でも、ヴィジュアル・アーティストとしての場合でも、私の仕事すべての根っこには、常にアルトサックスがあります。とは言え、根本からよりストレートに出すものや、最小限で行うレコーディングなど、確かに少なくなっていますね。『Coin Coin』の仕事と並行して、次の段階では、もっとそういったタイプのレコーディングをリリースしていく計画です。

― シカゴにおけるAACM(※)のメンバーとしての経験について、お話いただけますか。

(※)AACM:Association for The Advancement of Creative Musicians

MR: もうずっとずっと長いことメンバーではありませんし、メンバーだったときも「アソシエイト・メンバー」というものでした。だから、組織内部での仕事についての経験はほとんどありません。ですが、協働体として感謝していますし、今後もずっと大きなリスペクトを持ち続けるでしょう。そのとき私にとって良い場所ではなかったために組織から離れたに過ぎません。私はアソシエイト・メンバーとしてさほど関わっていなかったのに、外部から、組織の膨大な仕事をなしとげてきたメンバーたちに対するのと同じように、私までもが評価されてしまっていると感じたのです。また、シカゴとニューヨークとの間で少し緊張感があるようで、それも個人的にやっていくのが難しい点でした。それと、私が深く影響されたメンバーのひとりの親戚と私の家族との間に問題があって、まったくそれに手がつけられなかったこともあります。もっとふさわしく尊敬されるような場所で、彼らを支える必要があると感じたのです。私にはあまり時間がありませんでしたし、そのややこしさに感心しますよと言う以外に私にできることがあろうとも思えませんでした。

組織にいるときには、ジョージ・ルイス George Lewis、ニコール・ミッチェル Nicole Mitchell、ムハル・リチャード・エイブラムス Muhal Richard Abrams、アミナ・クローディン・マイヤーズ Amina Claudine Meyers、ロスコー・ミッチェル Roscoe Mitchell、ジェフ・パーカー Jeff Parker、トメカ・リード Tomeka Reidから、しっかりした親切さを持って遇されていると感じていました。子どものときに彼らの学校に通ったわけではないのですが、組織の音楽に最初に誘ってくれたのは、政治学者の私の父でした。多くの記憶が父とともにあります。父はシカゴで生まれ育ったオーディオ好きで、サン・ラ Sun Ra、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ The Art Ensemble of Chicago、デヴィッド・マレイ David Murray、ジェームス・ブラッド・ウルマー James Blood Ulmer、 ニーナ・シモン Nina Simone、ジーン・リー Jeanne Lee、後期コルトレーン John Coltraneを追いかけていました。母もオーディオ好きで、シカゴで生まれ育ち、素晴らしいアメリカのフォーク音楽や偉大なアメリカのバラッドや劇場の世界に誘い込んでくれました。シカゴでは、ヴォン・フリーマン Von Freemanやフレッド・アンダーソン Fred Andersonといったサックス奏者からの指導も受けましたが、それも私がAACMにいた短い間のことです。

― 例えばあなたが参加したディアフーフ Deerhoofのようなノイズロック、あるいはソウルやポップスなど、他のタイプの音楽についてはどうでしょうか。以前に言及されていたように、日本やインドネシアの記譜法への興味はおありでしょうか。

MR: 単に、サウンドの可能性が好きなのです。それで私は多様なテイストを持っているのです。昨年、日本、インドネシア、アフリカに行ったことで、豊かな音楽の形や創造的な動きへの興味をさらにかきたてられました。日本では、舞踏、歌舞伎、木版画についてもっと学ぶことに興味を持ったのですが、まだ表面をかじっただけなのだと感じています。可能な限り日本に戻ってもっと探索したいと本当に思います。私にとっての何かがそこにあると感じるのです。

私の仕事は移住や水や移動やその可能性に関連していますが、それは、労働、階級、ジェンダー、消えゆく先住民と関係するからです。創造性、インプロヴィゼーション、聴くことのスキルが必要なだけでなく、人間が生き延びるための特定の実利的なものでもあるのです。

インドネシアでは、コミュニティの音楽の形について学びに行ったのですが、フリーダイビングと呼ばれる古来のダイビングの形について学ぶことにも多くの時間を割きました。以前は、コミュニティで生計を立てる漁法としてのみ知られていたものです。調査していくと、アメリカ南部のプランテーションにおいて、奴隷が真珠取りのダイバーとして使われていたこととも関連してくることのだと気付きました。とても奇妙なことです。そんなわけで、日本に戻ってきたら、海女さんと話し学ぶことに興味を持っています。

ですが、日本にいる間に見た人びとやエネルギーや可能性が単に好きなのでもあります。それを探索することに、より多くの豊かさがあるのだと感じています。

― あなたの音楽やスピリットを日本のリスナーと共有することについて、どのようにお考えでしょうか。昨年の東京でのソロパフォーマンスでは、深いヴォイスとアルトサックスやコール・アンド・レスポンスを通じて、私たちの間に良い結束感が生まれました。

MR: 私は単にエネルギーを空間に注ぎ込もうとするだけです。東京でのショウのことはよく覚えています。うまくいったのは、それを目撃した観客から得たエネルギーのおかげでもありますよ。リアルタイムで一緒にコミュニティを織りなしてゆくのがとても容易になるのです。私と同じくらい、観客にもすることがあります。そして、私が想像する音についても、視覚についても、単に感情的にも、すべてに対してこの類の共同作業が大切です。

インタビューとサポートを、ありがとうございました。

(文中敬称略)