上原基章の「ジャズ事始」第1回「ジャズ評論家 大橋巨泉」

皆さんはいつ頃、どんな形でジャズを聴くようになりましたか?音楽業界の仲間内で話していると実に多種多様。そこに「王道」らしきものはありませんでした。この連載では「人はいかにしてジャズの“沼”に嵌っていったのか?」を緩めに伺っていくことにします。まず最初は私自身の「事始」から。私が最初にジャズを意識したのはマイルスでもプーさんでも洋輔さんでもなく、テレビ業界の重鎮だった大橋巨泉氏だったのです(以降は敬意と共に「巨泉」と記して行きます)。

巨泉がかつてジャズ評論家だったことを記憶している方は少ないのではないでしょうか?おそらく多くの人のイメージは「傍若無人なTV司会者」であり、古い世代なら『巨泉・前武ゲバゲバ90分!』や「はっぱふみふみ」のTV CM、競馬評論家、11PMで釣りやゴルフや麻雀をする人として認識しているかも知れません。あるいは黒歴史としての参議院議員(任期途中で辞任)ってのもありましたね。1934年生まれの巨泉は早稲田大学在学中(もちろん中退)からジャズ・コンサートの司会者や俳人(大学の後輩である寺山修司に出会い「こいつには敵わない」と悟って俳句の道から足を洗う)を務め、ボーカルのマーサ三宅と結婚後に放送作家やジャズ評論家として活動を開始、1965年にスタートした『11PM』の司会者に、そして『ゲバゲバ』(1969年)を経て以降数十年以上にわたってテレビ業界のトップ司会者に君臨というのが大まかなキャリア。1961年生まれの私が最初に氏の存在を認識したのも『ゲバゲバ』と「はっぱふみふみ」でした。

では「ジャズ評論家」大橋巨泉とはどんな存在だったのか?実際に1950年代後半から60年代前半にかけて、巨泉は「スイングジャーナル」誌のレギュラー執筆陣のひとりであったし、故油井正一氏は巨泉の鋭い評論眼を度々称賛し、『ビリー・ホリデイ自伝』(1957年の刊行時書名は『黒い肌』)を共訳している。また故岩浪洋三氏は学生時代に巨泉からジャズ・ボーカルに関する教えを受け、SJ誌編集部時代は二人三脚体制でページを作り、やがては共著でLP時代のライナーを集めた『100枚のジャズ・ヴォーカル』(1998年愛育社刊)を出版しています。もちろんまだ小学生だった私には、それを知る由もありません。では、なぜ巨泉が私にとっての「ジャズ事始」となったのか?それはラジオのおかげでした。

私は小学生高学年あたりから何故かテレビよりもラジオを好む子供で、70年代前半の頃は夜8時から11時くらいまでずっとTBSラジオを聴き流していました。その時期の月〜金の帯で10時代に『巨泉のシャバドビア』というジャズ番組があったのです。オープニングはいきなりピアノ(ソロかトリオかは記憶が曖昧で、検索をかけても音源は発掘出来ず)をバックに「ウー、シャバダー」と巨泉の即興スキャットで始まるという不思議な番組に何故か10歳前後だった私は子供心に「スイング」の心地よさに惹きつけられ、やがてルイ・アームストロングやデューク・エリントン、ビリー・ホリデイ、テディ・ウィルソン、カウント・ベイシー、ベニー・グッドマンというアーティストを知ることになるのです。中でもサッチモのトランペットとボーカルが大好きになり、最初に買ったジャズのLPは当時CBSソニーから出ていた日本企画の2枚組ベスト盤でした。

それが中学に入って以降、赤塚不二夫や「タモリのオールナイトニッポン」、筒井康隆編集長時代の雑誌『面白半分』などのサブカルへの目覚めとともに、いきなり山下洋輔に熱を上げ始めるのですから、本当に音楽的嗜好の変遷って分からないものです。特にトリオのアルバム『キアズマ』や『UP TO DATE』は私にとって衝撃そのもの、まさにロケン・ロール!!!!だったのです。

以来、様々なスタイルのジャズを聴くようになるわけですが、そもそもの「事始」がニューオリンズからフリーへの「転向」だったので、初めて接するパーカーもマイルスもコルトレーンもモンクもエヴァンスもドルフィーも渡辺貞夫も日野皓正も、ほとんどがそのベクトルの両極内に収まってくれたのです。もっともアルバート・アイラーあたりからその認識では追いつかなくなり、結果としてジャズの「沼」をますます深掘りしていくようになってしまった訳で(笑)。ちなみに巨泉がジャズ評論の世界から距離を置き始めた原因はアイラーが原因だったようで、ラジオで『スピリッツ・リジョイス』(『スピリチュアル・ユニティ』の説もある)を流した後に「このレコードをどう評価してよいのかわからない。こんなジャズが出てくるなら、ジャズ評論家を続けられない」と評論家廃業を宣言したというエピソードをどこかで目にしたことがあります。

ちなみに私自身が氏のジャズ評論家としての鋭い視点を認識したのは、大学生時代に評論家である平岡正明の著作の中に「巨泉が(事故以前の)富樫雅彦のプレイに対して<黒人には出せないリズムを叩き出している>と書いている」という記述(手元に原本がないのでここは記憶だけで書いています)を読んで深く感銘を受けた時が最初でした。アイラーに関しては巨泉と私の感覚は真逆でしたが、富樫さんに関しては全く同じ意見だったことに驚いたことをはっきりと記憶しています。そして同時期に憧れの山下洋輔氏の事務所でバイトをさせてもらうようになり、私の「ジャズ事始」第2段階が始まるのです。(続く)

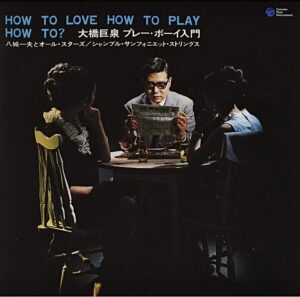

追記:大橋巨泉の珍盤アルバムとして、1967年に日本コロンビアから『大橋巨泉のプレー・ボーイ入門』はぜひチェックしておきたい。何しろ八城一夫(p)や宮沢昭(ts,fl)にストリングを擁したオールスターズが演奏する〈フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン〉や〈酒とバラの日々〉〈ムーン・リバー〉などのスタンダード曲(というよりムード・ミュージック)をバックに巨泉がプレイボーイの道を得々と説くという中々にアバンギャルドな企画盤です。今でもオンライン等で入手可能なので、興味のある方はチェックしてみては?

山下洋輔, 平岡正明, スイングジャーナル, 岩浪洋三, 上原基章, 大橋巨泉, ジャズ事始, 油井正一