RIP アンソニー・ジャクソン by スティーヴ・カーン

「ベース・ギタリスト」「コントラバス・ギタリスト」

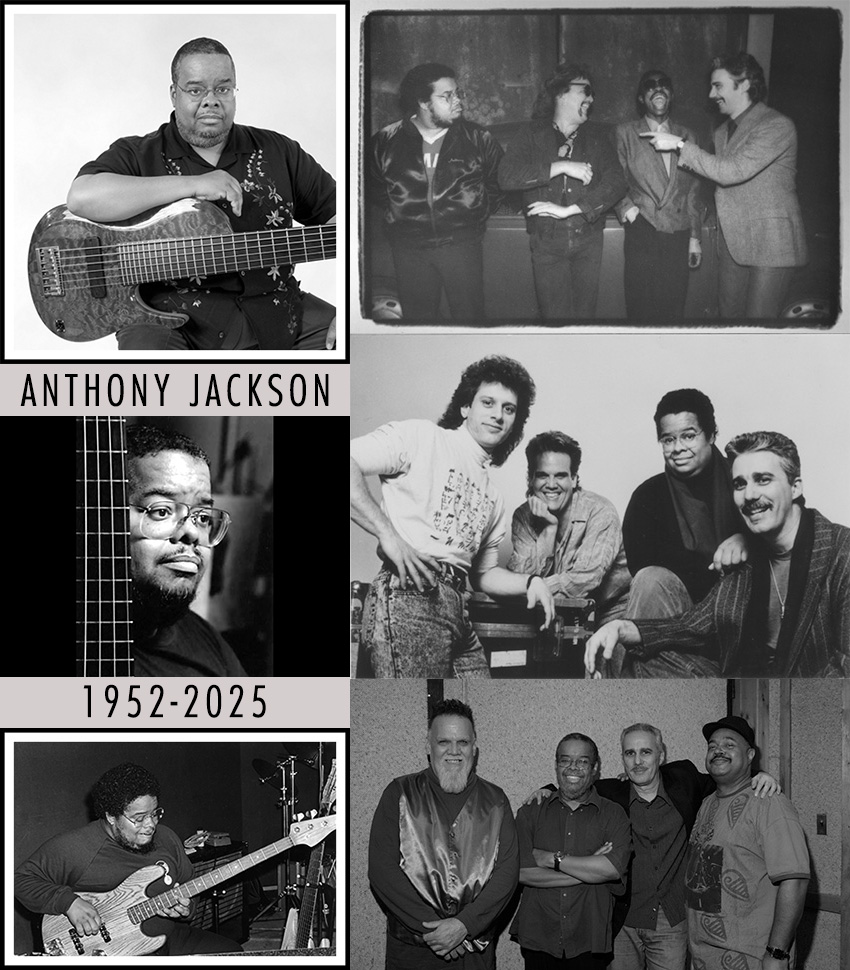

長い間、いつかこの日が訪れることを覚悟していたとはいえ――今日、2025年10月19日(日曜日)、長年の友であり、8枚に及ぶアルバムを共に作り上げた大切な音楽仲間、アンソニー・ジャクソンが、長きにわたる病との苦しい闘いの末にこの世を去ったという知らせが、あらゆる方面から私のもとに届いた。その報せに、私は深い悲しみに包まれている。享年73だった。アンソニーの健康、そして彼が自分の身体をどう扱っていたか――あるいは、どれほど無理を重ねていたか――それは、彼を思い、共に働き、何とか平穏な友情を保とうとしてきた私たち仲間にとって、常に大きな心配の種であった。初めて彼の姿をセッションの現場で見かけるようになった頃のことを、今でも鮮明に覚えている。多くは取るに足らない仕事だったが、朝10時に始まり11時頃に終わるような録音のあと、仲間たちと近くのダイナーで朝食をとるのが習慣だった。私たちのほとんどが、卵やベーコン、ソーセージにホームフライといった定番を頼む中で、アンソニーだけはいつも違っていた。彼はなんと、スパゲティとミートボールを注文し、そのあとにロールキャベツを平然と平らげるのだ。信じられないかもしれないが、確かに彼はそうだった。そうした食生活、そして私が直接見てはいないにせよ、他のさまざまな自虐的な習慣の積み重ねが、やがて彼の身体を蝕んでいった。増え続ける体重や健康への警告に抗おうと、今度は逆に極端な断食を繰り返した時期もあった。しばらく人前から姿を消していたかと思うと、再び現れた彼は驚くほど痩せ細り、誰もが一瞬、彼だと気づけないほどだった。そんなことを何年も、いや何十年も繰り返していたのだから――ついに心臓がそれに耐えられなくなってしまったのも、無理のないことだったのかもしれない。あまりにも悲しい。あまりにも痛ましい。

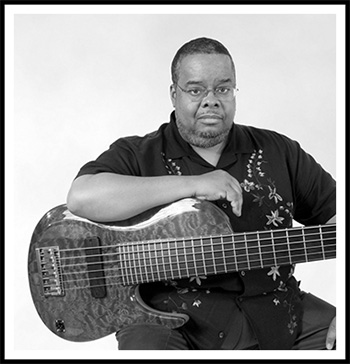

彼が残した音楽、そしてその深い精神は、これからも私たちの中で生き続けていくだろう。では、アンソニー・ジャクソンとは一体何者だったのだろうか。彼は「エレクトリック・ベーシスト」だったのか? いや、違う。彼は決して誰にもそう呼ばせなかった。アンソニーにとって、自分は「ベース・ギタリスト」であり、やがては「コントラバス・ギタリスト」であることを明確にしておきたかったのだ。それ以上に、彼は思想家であり、哲学者であり、子どものような純粋さを持つ男であり、そして何よりも先駆者であり革新者だった。もしアンソニー・ジャクソンがいなかったら、5弦ベースや6弦ベースはこの世に存在していただろうか? いや、絶対にそんなことはない。彼が自らの音楽的な理想を実現するために、楽器職人たちに求めた要求はあまりに厳しく、彼らを何度も困らせた。しかしその執念が生み出した成果――ケン・スミスとの最初の協働に始まり、後にはヴィニー・フォデラ、ジョーイ・ラウリチェラといった名工たちとの共同作業へと続いた――その結晶はまさに天才の仕事だった。彼の音に対する執拗なまでのこだわりから誕生した新世代の楽器には、彼自身の誇りと理念が込められていた。そして最終的に、主要な楽器メーカーたちもその流れに追随し、少なくとも自社の5弦ベースを開発するようになったのだ。この一点だけを取っても、アンソニー・ジャクソンは音楽の歴史を変えたのである。

「Eyewitness」誕生

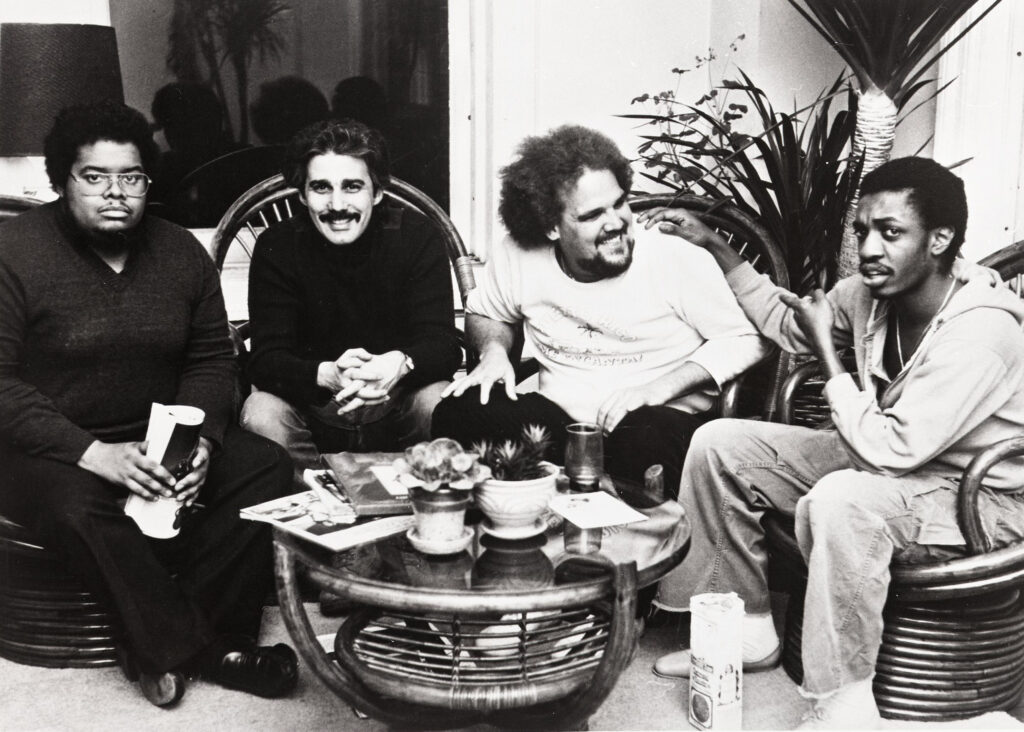

アンソニーと私が本格的に創造的な音楽活動を共に始めたのは1981年、私たちのグループ〈Eyewitness〉が誕生したときのことだった。それ以降、実に多くの人々──ミュージシャン仲間やバンドリーダーたち──が私に電話をかけてきては、まるで私がアンソニーへ直接つながる秘密の連絡網でも持っているかのように、彼への連絡を頼んできた。「リハーサルの予定を確認したい」「ツアーや録音の件で話したい」「いや、ただ “元気?”と伝えたいだけなんだ」――そんなふうに彼らは言うのだ。「何度もメッセージを残しているんだけど、全然返事がない。君から彼に伝えてもらえないか?」しかし、私はいつもこう答えるしかなかった。「いや、彼は僕の電話にも出ないんだ!」それは本当のことだった。ある日、さすがに私もこの状況にうんざりして、久しぶりにアンソニーと静かに腰を下ろして話す機会を得たとき、思わず言ってしまった。「いったいどうなってるんだ? メッセージを聞いて返すってことをしないのか?」当時はまだ留守番電話にカセットテープを使っていた時代だった。するとアンソニーは真顔で、少しも悪びれることなくこう言ったのだ。「僕はね、テープがいっぱいになるまで放っておいて、それから全部まとめて聞くんだ。」……そんなことを平然と言う人間に、いったい何を言えばいいというのだろう???

まったく彼らしい、常識の外に生きる男だった。その少し後のことだったと思う。同じような時期に、アンソニーが突然ぼやき始めた。「最近、誰も俺をセッションやギグに呼ばないんだ!」と。私はあきれてしまい、思わずこう言った。「アンソニー、人はみんな、かつては必死に君に連絡を取ろうとしてたんだ。でも、いくら電話しても返事がないから、みんなそのうち諦めて、次のプレイヤーに頼むようになったんだよ。世の中のすべての仕事に “アンソニー・ジャクソンのタッチ”が必要なわけじゃない。ときには“普通のベース弾き”で十分なときもあるんだ。」そう言うと、彼はぽかんとした顔で私を見つめた。まるで、何を言われたのか理解できないかのように。彼がその言葉の意味を本当に理解したかどうか――正直、今でも分からない。だが、これがまさにアンソニーという人間だったのだ。

この追悼文を読んでくれている君たちの中には、それぞれに思い出深いアンソニー・ジャクソンとの作品や共演者がいることだろう。彼が録音やツアーで共にしたアーティストやグループの中には、私自身が心から尊敬する多くのピアニストやギタリストたちが含まれている。あまりに多くの名があり、とてもここですべてを挙げることはできないが――君たちなら、きっとその面々をよく知ってるはずだ。彼らの多くは、私よりもずっと成功したツアー・ミュージシャンであり、そしてアンソニーの強烈な個性とうまく付き合いながら演奏を続けるだけの忍耐力と包容力を備えていた。もっとも、彼と行動を共にすることは、時に“地獄”のように感じたことだろう。ほんの些細な約束や、常識的な礼儀を交わすことさえ、アンソニーにとっては簡単なことではなかったのだ。それでも彼らは、音楽のために彼と共に旅をし続けた。そして、彼らと再会するたびに、彼らはどこか哀しげな眼差しで私を見つめ、「君にはこの苦労が分かるだろう?」という思いを目で伝えてきたものだ。僕はただ、静かにうなずくしかなかった。それでも、そうして生まれた音楽は、アンソニーのファンたちに心から敬愛され、今なお大切にされ続けている。まさに、それが“アンソニー・ジャクソンと共に生きた音楽の旅”だったのだ。

思い返せば、アンソニー、スティーヴ・ジョーダン、マノロ・バドレーナと私が新しいグループを結成したという話が広まり始めたころ、人々の反応は決まって同じだった。まるで私が正気を失ったかのように、みんなが私を見るのだ。「ニューヨーク……いや、世界で最も扱いが難しい3人とバンドを組むなんて、どうかしてる!」そう言って笑う者も少なくなかった。ある日、ギタリストのデヴィッド・スピノザが、アンソニーの奇妙な癖について冗談めかして言ったのを今でも覚えている。「なあ、スティーヴ。アンソニーと一緒にライブをやるとき、あいつ“砦”を作るんだろ?」最初は彼が何を言っているのか分からなかった。だがすぐに気づいた。アンソニーはいつも、譜面台をいくつも立てて、自分のまわりに小さな“要塞”を築くのだ。

それは、観客に自分の手元を見せたくない――どう弾いているのかを知られたくない――という彼なりの防御だった。私は立って演奏していたので、譜面台の上から彼を見渡すことができ、合図を送るのはそれほど難しくなかったが、それでも時に、彼はまるで極度の内気さと社会的不安を抱えた人間のように見えた。そんな彼との最初のライヴ――〈Eyewitness〉としての初ステージ――を今もはっきり覚えている。場所は東京・新宿の〈ピットイン〉。しかも、なんとその初めてのライヴを“公開録音”してしまうという、今考えれば無謀とも言える挑戦だった。その夜の控室は決して快適とは言えなかった。狭く、ネズミが走り回り、アンモニアのような匂いが立ち込めていた。1セット目が終わったあと、スティーヴとマノロと私は気分転換に2階のラウンジに上がろうとしたのだが、アンソニーは頑としてついてこなかった。「人の群れを通り抜けたくない」と言って、控室に残ることを選んだのだ。2人と私はそこで少しリラックスし、特にスティーヴとマノロは冗談を言い合って楽しんでいた。だが、ふと私は気になった――あの臭い部屋で、アンソニーは今、何を考えているのだろうか。心配になった私は、2セット目の前に控室へ戻ってみた。そこには、同じ椅子に座ったまま、血の気の引いた顔で黙り込むアンソニーがいた。まるで何かに取り憑かれたような表情だった。彼は私を見るなり、こう言った。「スティーヴ……もう外には出られない。これは今までで一番難しい音楽だ。僕にはできない。」必死に言葉をかけて説得を試みたが、どうにも埒があかない。そこへスティーヴ・ジョーダンが部屋に入ってきて、この話を聞くや否や――彼はまったく遠慮のない、力強い口調でアンソニーに言い放った。「おい、いい加減にしろよ! 何が欲しいんだ? “お前は世界一のベース・プレイヤーだ”って誰かに言ってもらいたいのか? だったら立ち上がれ! そのデカい尻を持ち上げて、ステージに戻るんだ! 俺たちはそのために、わざわざここまで来たんだぞ!!」その言葉に背中を押されるようにして、私たちは4人そろってステージへ戻った。そして2セット目の演奏が始まった――。……あのとき私が感じた緊張とプレッシャーといったら、まさに「正気の沙汰ではなかった」。

「ターボサウンド」事件

今日、スティーヴ・ジョーダンと話をしていたとき、彼が思い出させてくれたのが、あの“ターボサウンド・スピーカー事件”だった。〈Eyewitness〉として活動していた頃、アンソニーは常に「最高の音」を求めていた。どんな状況でも、音質に一切の妥協を許さない。それが彼の信条だった。ある日、彼は数人の運搬スタッフを呼びつけ、巨大なスピーカー・キャビネットをセヴンス・アヴェニュー・サウスの2階へと運ばせた。あそこは、私たちがよく演奏していたクラブだ。だが、知ってのとおりステージは本当に狭く、そこにスティーヴのドラム・セットとマノロの大がかりなパーカッション・リグが並ぶ。そこへさらにアンソニーが“ターボサウンド”のスピーカーを持ち込んだのだから……結果は言うまでもない。ステージ上には、もはや僕の立つ場所などなかったのだ!私は仕方なく、ステージの下、ほとんど通路のような場所にアンプを置き、そこから演奏する羽目になった。まったく、正気の沙汰ではなかった。だが、そんな常軌を逸した“高級オーディオへの執念”こそ、アンソニーらしさでもあった。スティーヴが思い出し笑いをしながら言っていた――「あいつ、日本にまでそのスピーカーを持っていったんだぜ!」と。なぜなら、彼は「日本にはターボサウンドのスピーカーがないに違いない」と信じていたからだ。ところが、いざ現地に到着してサウンドチェックをしてみると……なんと、ステージには見事にターボサウンドのスピーカーが設置されていたのだ!その瞬間、スティーヴ・ジョーダンは「今すぐアンソニーを絞めてやる!」と言わんばかりの顔をしていた。まったく、信じられない話だろう?でも、それがアンソニー・ジャクソンという人間だった。彼の「完璧への執着」は、いつも笑いと混乱を同時に生み出した。

よく覚えている――スティーヴ・ジョーダンの5番街にあるロフトの前、彼の家の階段に腰かけて、アンソニーと並んで座っていた午後2時ごろのことを。真夏の蒸し暑さの中でも、真冬の刺すような寒さの中でも、私たちはいつもそこでスティーヴが起きてくるのをただひたすら待っていた。練習を始めるために。

いったい何度、あのドアベルを押したことだろう。返事はない。私は角を曲がって公衆電話まで行き、もう一度スティーヴに電話をかける――それでも応答はなし。そんな時間を、アンソニーと私は何度も過ごした。人生のこと、音楽のこと、世の中のこと……ありとあらゆる話をしながら。そして忘れられないのは、ある晩のことだ。3時間もスティーヴのロフトにこもっていたのに、実際に音を出したのはわずか15分ほど。それでも、私たちはバンドとしての新しい音楽の方向性に確かな手応えを感じていた。練習を終え、エレベーターを降り、外へ出て、タクシーを拾って家に帰ろうとしたときのこと――。そのとき、アンソニーが言った。「カーン、タクシーをつかまえるのを手伝ってくれないか?」私は少し疲れていたのか、彼のいつもの“人見知りぶり”に辟易して、こう返してしまった。「何を言ってるんだ、自分でやればいいじゃないか。」すると彼は、軽蔑するような目で私を見て、こう言った。「オーケー、ミスター・スマートアス。見てろよ。」アンソニーはベースを肩に担ぎ、5番街へ出て、静かに手を挙げてタクシーを止めようとした。

しかし……7台、いや10台ほどの空車が、彼の前を素通りしていった。まるで彼がそこにいないかのように。いや、彼らは確かに彼を“見ていた”のだ。彼は私のところに戻ってきて言った。「さあ、アホ。今度はお前の番だ。どうなるか見せてもらおうじゃないか。」私はギターを肩にかけ、同じように手を挙げた。――すると、信じられないことに、1台目のタクシーがすぐに停まったのだ。その瞬間、私は言葉を失った。そんなことを意識したことがなかった。しかし、彼にとってそれは日常だった。私たちは同じタクシーに乗り込み、途中で私の家の前で降ろしてもらった。その間、アンソニーと私は、ニューヨークの街、アメリカという国、そして彼や多くの黒人が日々耐えている人種差別について語り合った。――あれは、友人から受けた最も深く、痛切な人生の教えだった。あの夜の会話は、私の生き方を永遠に変えた。そして何年も後、アンソニーやデニス・チェンバースと共にヨーロッパをツアーしていたときのこと。毎日のように国境を越え、税関や入国審査を通るたび、私は何の問題もなく通過できた。だが、アンソニーとデニスはいつも呼び止められ、くだらない質問を浴びせられた。ほとんど毎日のように。彼らは目を転がしながら、私に向かって無言でこう訴えた。――「な、これが“俺たちの日常”なんだ。どこへ行っても、いつだって。」――「世界中、毎日どこでも!」私は税関や警察官に向かって、必死に抗議しようとしたことを思い出す。「ちょっと、いったいどうなっているんだい? 俺たちはみんな同じ人間だぞ!一緒に旅をし、一緒に働き、そして友人でもある――なのに、なぜ彼らだけが僕と違う扱いを受けなければならないだい?!」返ってきた答えは、冷たく簡潔だった。「お進みください、サー。」こうした経験は、決して忘れられない。世の中は、実に悲しい現実であふれている。そして僕はいつも、自問する――僕たち人間は、果たして何か本当に学んできたのだろうか、と。

「俺はソロを弾かない」

このバンドを結成した初期のころ、アンソニーが突然こう言ったことをよく覚えている。「スティーヴ、俺はソロを弾かない。」私は彼を見つめ、思わず反論した。「じゃあ、一体どうすればいいんだ? 音楽はずっと俺一人が弾くだけじゃないだろう! それじゃあ全然音楽にならないだろう。ソロは俺とスティーヴ・ジョーダンだけじゃなく、ほかにも旋律を担う声が必要だ!」しかし、アンソニーはその立場を絶対に譲らなかった。そこで私は、彼が“ソロを弾いている”ことに本人が気づかないように、さまざまな工夫をすることを学んだのだ。たとえば、クラシック音楽の用語を用いてイントロを“プレリュード”と呼び、そこにアンソニー、スティーヴ、マノロが参加することを示した。私自身はそのパートを演奏しない――そうすれば、彼は自然に演奏することになる。また、「アンソニーとスティーヴの対話」と呼ぶことで、私のギターがいない状態でも彼に演奏させることもあった。有名な例としては、「The Blue Shadow」のイントロや、数年後の「Turnaround」のプレリュード/対話パートがある。後者はデニス・チェンバースも加わった素晴らしい演奏となった。さらに別の作戦として、曲の最後がフェードアウトになると伝えると、アンソニーはその瞬間を捉えて、それまで演奏してこなかった魔法のようなフレーズを次々と弾き出した。最初にこの手でだましたのは、「Dr. Slump」の録音のときだった。完成したアルバムを彼が初めて聴いたとき、アンソニーは怒り心頭だった――「これは俺の意図じゃない!」と。しかし、音楽には彼のその瞬間の表現が必要だったのだ。何年経っても、私は単純に「ここでソロを弾いてくれ」と頼むことはできなかった。言葉遊びを駆使し、彼を巧みに誘導するしかなかったのだ。それは確かに苛立たしく、時にフラストレーションもたまる作業だった。だが、これこそが私の知っていたアンソニー・ジャクソンだった。

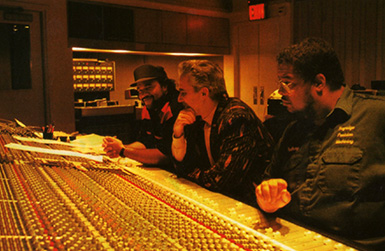

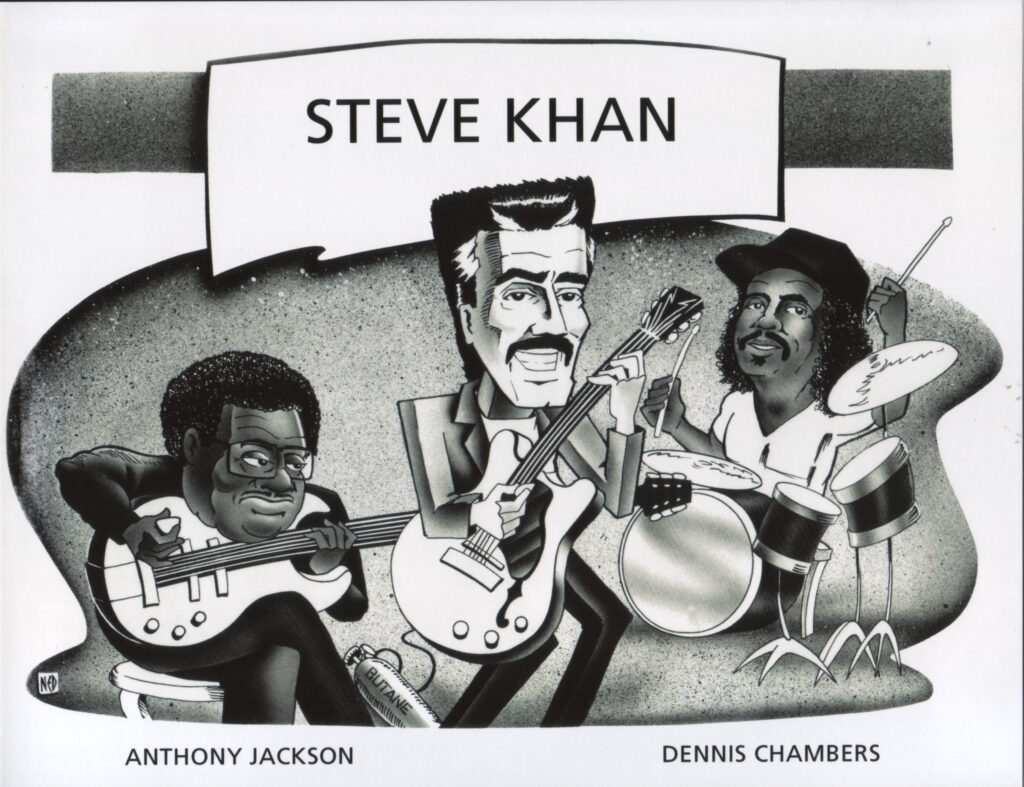

また一つ、面白いエピソードを思い出す。1988年の「PUBLIC ACCESS」の録音のとき、アンソニーをだましたことがあった。このときドラムはデイヴ・ウェックルが担当していた。曲は「Blue Zone 41」。最後の音が消えたその瞬間、アンソニーが大きな原始的な叫び声をあげたのだ。エンジニアのマルコム・ポラックはレコーディング中で、それをきちんと記録していた。その叫びは、曲全体の“ゲシュタルト”の一部のように自然で、ミックスの際もそのまま残した。完成した録音をアンソニーが聴いたとき、またしても怒り心頭だった。「これ、俺の意図じゃない!」と。だが、聴いた人々は大喜びで、いつも尋ねたものだ――「最後に叫んでいるのは誰?」と。驚くべきことに、その直後、ニューヨークのラジオ局1010 WINSのニュースで、「Jam Cam」という交通情報コーナーがあった。ニューヨークでは渋滞が日常茶飯事なので、その交通情報の導入音として、誰かが偶然にもアンソニーの叫び声を使ったのだ。アンソニーは車を持っていたため、ある日それを自分で耳にし、少し誇らしげに、しかしどこか好奇心混じりに私に話してくれた。本当に、アンソニーと一緒の生活は、驚くほど奇妙で面白いことが多かった。また、マノロ・バドレーナの神秘的なボーカルを4曲分録音する際、彼が直前に歌ったパートをダブルトラックで重ねる作業を手伝おうとして、私はあまりの困難さにスタジオを一度離れ、散歩に出たことがあった。すると、その制作作業はより繊細なアンソニー・ジャクソンの手に委ねられ、彼はマノロをうまく導き、曲を完成させる手助けをしてくれたのだ。この出来事は、アンソニーがどれほど音楽の全体像に真剣に向き合い、心を注いでいたかを、如実に示している。私は、彼がそうしてくれたことに心から感謝している。1988年の『PUBLIC ACCESS』のカバー用に、ネッド・ショウによる美しく、とてもユーモラスなカリカチュアが描かれたときのことも忘れられない。アンソニーがその絵を見た瞬間、首を振りながらがっかりした表情を見せたのだ。私は思わず尋ねた。「どうしたの? 何か気に入らないの?」すると彼の返事は……信じられないものだった。「演奏するとき、足組まないんだよ!」……一体、こういう人にどう対応すればいいのだろうか。世界の見方、物事の考え方が、完全に彼独自なのだ。

「Eyewitness」での共演アルバムは8作

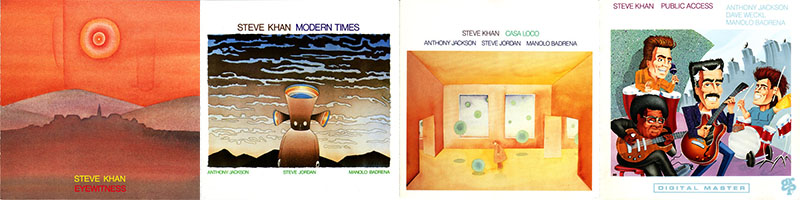

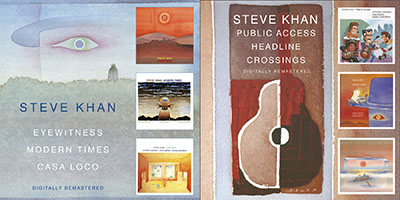

アンソニーと私は、ほとんどの場合〈Eyewitness〉という形で、合計8枚のアルバムを共に制作した。その作品は次の通りである。

『EYEWITNESS』(1981年)

『MODERN TIMES』(1982年)

『CASA LOCO』(1983年)

『PUBLIC ACCESS』(1989年)

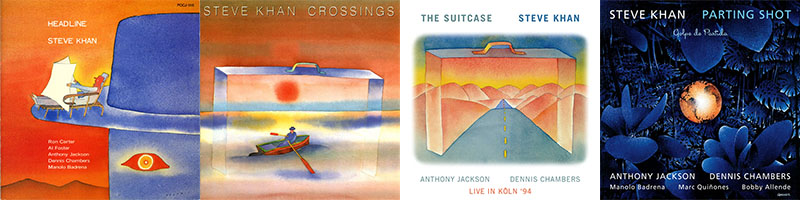

『HEADLINE』(1992年)

『CROSSINGS』(1994年)

『THE SUITCASE』(1994年)

そして最後に

『PARTING SHOT』(2010年)

それぞれのアルバムには、それぞれ異なる理由で、私にとっての“芸術的喜び”が詰まっている。どんなに気分が沈んでいるときでも、これらの作品を聴くと心が軽くなるのだ。私たちが作った音楽は、少なくともウェブ上では今も生き続けている。YouTubeやSpotifyなどのプラットフォームで、興味のある人はいつでもアクセスできる。私たちの歩みを時系列で追ってきた方ならおわかりだろう。

アンソニーと録音やツアーを共にできない、非常に長く、悲しい16年間があったことを。1994年の最後のヨーロッパ・ツアー――ダブル・ライブCD『THE SUITCASE』を生み出したツアーの後――アンソニー、デニス、そして私には次のヨーロッパ・ツアーが予定されていた。しかし、直前になって、アンソニーは何のきちんとした説明もなしに突然キャンセルしてしまったのだ。結果として、デニスと私は代わりの演奏者を探さなければならず、ツアーを実現させる希望をなんとかつなごうと奔走した。しかし、プロモーターやファンはアンソニーとデニス、そして私の共演を期待している。それが叶わないとなれば、音楽的にも、ビジネス的にもすべてが混乱してしまう。そのときの私の気持ちは想像以上に打ちひしがれるものだった。その後、アンソニーとは長い間、口を利くこともなかった。2009年から2010年にかけて、音楽的にはようやく〈Eyewitness〉の音楽概念を、ラテン音楽やラテン・ジャズの本物のリズムや音と融合できるか試す準備が整った。そのために、アンソニー、デニス、マノロと私は、ラテンの巨匠マーク・キニョネス(ティンバル)とボビー・アレンデ(コンガ)と組むことになった。もしアンソニーのマネージャー、ダネット・アルベッタが仲介役をしてくれなければ、彼をこのプロジェクトに参加させることは不可能だっただろう。私はすべての楽曲とアレンジに全力を注いだ。録音はアバター・スタジオの大きなスタジオAで、ジェームズ・ファーバーがエンジニアを務める予定だった。ジェームズと私は、デニスと私がアンソニーと最良の視線を保てるよう、動きや合図、うなずきやウィンクで音楽を絡ませる計画をすべて緻密に組んでいた。だが、アンソニーはそのすべてを覆してしまった。彼がアンプの音量を控えめに保つことを拒否したため、デニスのマイクにベース音が漏れ、グループ全体の録音が台無しになったのだ。結局、アンソニーはアイソレーション・ブースに移され、アンプもそこに置かれた。その結果、デニスと私はほとんど彼を見ることができず、視覚的な合図も使えなくなった。私の夢見た音楽作りは、完全に瓦解したのだ。アンソニーは軽い脳卒中を経験した後、演奏を再開していたが、2010年の『PARTING SHOT』のセッションでは、ほとんど楽譜を読むだけで、通常のAJらしい探求的な即興や対話的な演奏は見られなかった。私は理解できず、心から打ちひしがれた。録音後、二度とこんな経験は自分にさせないと誓った――特に、またしても全費用を自腹で支払ったのだから。アルバムがリリースされたとき、もちろんアンソニーには少なくとも10枚を渡し、友人に配ることができるようにした。彼はそれをとても喜んでいた。だが、これまでに受けた心の傷は大きく、彼と連絡を取ることさえ難しくなり、友情の基本さえ維持することが困難になった。本当に、悲しい現実だった。

徹底した完璧主義者

1984年以降のある時期、私はバンドリーダーとしてグループを前進させることに苦労していた。本格的なマネージャーもおらず、強力なブッキング・エージェントもいなかった。さらに、『CASA LOCO』や後の『PUBLIC ACCESS』の録音は、自分自身の貯金から費用を捻出しなければならなかったのだ。それでも、アンソニー・ジャクソン、スティーヴ・ジョーダン、そして後にはデイヴ・ウェックルは、これらの録音に一切報酬を求めず参加してくれた。その行為は、私たちが作ろうとしていた音楽に対する深い愛情と友情、そして尊敬の表れだった。彼らは理解してくれたのだ――その価値を。私はそのことを、当時も今も変わらず、心から愛している。私はいつも言っていた。「私たちは一緒に大金を手にするか、現状のままでいるか――どちらにしても、一緒にやり遂げるのだ!」だから、この文章で触れたさまざまな困難にもかかわらず、私はアンソニーを愛し、尊敬していたことを強調しておきたい。どれほど厳しいことがあったとしても、彼は私の人生において、個人的にも音楽的にも、かけがえのない存在だったのだ。

アンソニーと録音したことのあるアーティストなら誰もが知っているだろう。彼は徹底した完璧主義者で、もし自由にさせれば、オリジナルのテイクで弾いたすべてを即座に消去し、納得がいくまで何時間でも録り直すのだ。これもまた、非常に大変なことだった。ジャズやジャズ・フュージョンの世界では、そんな贅沢に費やせる予算など存在しない。しかもこれはPro Toolsが登場する以前の話で、パンチインやオーバーダブなど、すべて手作業で行わなければならなかったのだ。アンソニーが書かれた旋律をもう少し良く演奏したいと思うなら、それは理解できる。しかし即興のセクションまでやり直されると、それは過剰すぎる。なぜなら、私たち他の演奏者は、すべてアンソニーの演奏に反応して演奏していたからだ。年月を経て、私の対処法はシンプルだった。「よし、1時間好きなようにやってくれ。納得がいったら、先に進もう。」状況を考えれば、それが唯一、受け入れ可能な妥協策だったように思う。

私は、アンソニーのことを理解しているつもりだった。それでも、状況が楽になるわけではなかったが、彼の人生経験に対して深い思いやりと共感を抱いていた。マイケル・ブレッカーとアンソニーのことを話したことを覚えている。マイクは、ホレス・シルヴァーとの旅の中で知った、アンソニーの幼少期のエピソードをいくつも教えてくれた。マイクの語るその物語や見聞は、私の道を照らし、少なくともアンソニーに対して、より忍耐強く接しようと努力する助けになった。しかし、それでも単純に友人でいることは、しばしば非常に困難だった。毎年「誕生日おめでとう!」や「メリークリスマス&ハッピーニューイヤー!」といったごく普通の挨拶さえ、時にとても難しく感じられたのだ。なぜなのか――今日、私にはそれを完全には説明することはできない。

少年ファンの懇願にも「できない!」の一言

あるコンサートのことを今でもはっきり覚えている――こうした場面は何年にもわたって何度もあった。アンソニーとデニス・チェンバースとともに長く濃密な二つのセットを終え、彼らはいつもの狭い控室に戻っていった。場所はイタリアのどこかの美しい街だった。私はまだステージに残り、膝をついてケーブルやペダル類を片づけていた。誰かに任せると雑に扱われて壊れたり紛失したりするのが嫌で、自分で丁寧にやるしかなかったのだ。毎晩のその“腰にくる作業”の合間に、来てくれた素晴らしいお客さんたちと話をすることが、いつも慰めであり励ましになっていた。ある夜のこと、一人の若い少年が私に近づいてきて必死に頼んだ。彼は片道6時間以上かけてここまで来たのだと言い、彼の英雄であるアンソニー・ジャクソンの演奏を聴き、会って握手したいと懇願したのだ。「ほんの一瞬でいいからアンソニーに会わせてほしい。彼に自分がどれだけ彼の演奏を愛しているか伝えたい」と。しかし、その頃には私はアンソニーの性格をあまりにもよく知っていた。彼はそういう場面を “分かって”くれないことが多く、単純に出てきて「こんにちは」と言うことすらしない可能性が高かった。だが、私はそのたびに控室へ戻り、なんとか彼を説得してステージに出てきてくれるよう懇願した。アンソニーはいつも断った。冷たい調子で「できない」と言うのだ。私ができたかどうかは別として、そのときの私は本気で彼の首を引っ張り出してでも出してやりたいと思ったほどだった。私は怒りに震え、悲しみで胸が張り裂けそうになった。その若いファンにとって、それがどれほど重要なことかを知っていたからだ。結局、その少年は夜の闇の中を帰路につき、英雄からのたった一つの思いやりのしるしさえ受け取れなかった。私は屈辱と失望で打ちのめされた。これもまた、私が知り、体験したアンソニー・ジャクソンの一面だった。

涙をこらえながら書いているが、彼の死の時点で、アンソニーと私が「親友」であったとは正直言えない。私たちはほとんど個人的な連絡を取らなかった。彼自身がそれを非常に難しくしていたのだ。もしかしたら、それはすべて私の責任だったのかもしれない。あるいは、長年の問題に対して彼が私に腹を立てていたのかもしれない。しかし、数え切れないほどの人々が、彼が私をどれほど大切に思い、私たちが共に成し遂げたことをどれほど評価していたかを教えてくれた。そのたびに私は驚かされ、そして願わくばそれが本当であったことを信じたいと思った。結局、私たちが共に作った録音は、あるグループの演奏者たちが成し遂げたものとして、そしてそれを聴きに来た観客たちに受け入れられ、記憶され続ける証として残る。私は今も、ライヴ・アルバムを録音した夜に、ケルン(ドイツ)で私たちの演奏を聴きに来てくれた多くの人々・音楽仲間たちと親しくしている。その夜は、ツアー最後の夜で、私たちはすべての力を出し切っていた。私は自分たちが成し遂げていることに深く誇りを感じていた。その夜も、ツアー全体を通してそうであったように、私たちが「The Suitcase」を演奏しようとしたとき、アンソニーはステージ上でひとり、信じるすべての音楽を壮大に探求し始めた。私とデニスは彼のそばにいたが距離を保ち、彼が6弦ベースギターと当時携行していた超ハイテク機材で作り出す魔法の音を聴き入った。彼の完全即興の前奏/イントロは、真の天才の頭脳がどのように働くかを示す傑作となったのだ。思い返せば、これはかつて私に「ソロは弾かない」と言ったあの男である。そう――従来型のソロではなかったのは確かだ。

ジェームス・ジャーマソン、ジャック。キャシディの影響を受ける

信じられないことだが、アンソニー・ジャクソンへのこの長い追悼文を書きながら、彼のベース人生における最初期の、そしておそらく最大の影響を与えた人物――モータウンのリズム・セクションの礎を築いたベーシスト、ジェームス・ジャマーソンのことに一度も触れていなかったことに気がついた!1991年、ワーナー・ブラザース・パブリケーションズから本の出版のオファーがあり、僕は『Eyewitness Songbook』を作るのが素晴らしいだろうと考えた。当時の僕の目標は、これまで録音してきたオリジナル曲すべてを本に収録することだった。しかし、ワーナー・ブラザースは別のアイディアを持っており、本のタイトルは『GUITAR WORKSHOP SERIES: Steve Khan』とせざるを得なかった。正直、僕ははあまり気に入っておらず、その本は現在まで長らく絶版となっている。準備の過程で、既存のリードシートをできる限り改良し、ベースパートの空白部分を埋めようと努力した。「Auxiliary Police」の扱いに悩み、アンソニーに相談しようと一緒に座ったときも、彼はどう考えて演奏したのかを説明してはくれなかった。僕は8小節だけ書き起こし、静かに座って彼に尋ねた。「じゃあ、その後はどうなるの?その後は何をしているの?」すると彼はこう答えたのだ。「ああ、ジャマーソン風に続ければいいんだ。それが俺がやってることさ!」もちろん、彼は自身の大英雄、ジェームス・ジャマーソンを指していた。しかし、正直なところ、ジャマーソン本人があの音をそのまま弾くとは思えない。結局、本が出版された際、「Auxiliary Police」は収録されなかった。振り返れば、それでよかったのかもしれない。『KORNER 2』で提示されたリードシートは、その後大幅に改良が加えられたので!あの1981年11月の時点で、僕たちがどこにいて、何をしていたかを考えると、この曲に関しては間違いなくアンソニーが会話をリードしていたことになる。彼の音楽的頭脳は本当に独特で、圧倒的だった。余談だが、信じられないかもしれないが、アンソニーはジェファーソン・エアプレインで有名なベーシスト、ジャック・キャシディも影響を受けたと言っていて、本当に驚かされた。

こうして、悲しみに包まれながらも、私はここに、かつての友人でありバンド仲間であったアンソニーに、できる限り個人的な形で「さようなら」を告げる。彼と共に演奏できたことを心から愛していたし、私たちには決して失われることのなかった、特別な音楽作りの化学反応があった。私は彼から多くを学び、アンソニー・ジャクソンが私の前に投げかけてくれたものによって、より優れた演奏者、より良い音楽を作る人間になることができたのだ。アンソニー、ここであなたに告げる。まだこの地上にいる私から――どうか安らかに眠ってほしい。そして、あなたの魂が平穏と静けさを見出していることを、私は心から願う。いつも愛と温もり、友情、そして深い尊敬を込めて。あなたの古い友人より、スティーヴより。

編集部注:

Steve Khanのブログに掲載された Tributesを本人の同意を得て訳出したものです。

原文は;http://www.stevekhan.com/tributes.htm

スティーヴ・カーン Steve Khan guitarist/composer

スティーヴ・カーン Steve Khan guitarist/composer

1947年4月 LA生まれ。アメリカ最高の作詞家のひとりサミー・カーンを父に持つ。UCLA卒業後NYに移住、たちまちセッション・ギタリストとしてファースト・コールのひとりとなり、スティーリー・ダン、ビリー・ジョエル、マイケル・フランクスなどのアルバム制作に参加。ブレッカー・ブラザーズなどを経て、1981年、自身の「Eyewitness アイウィットネス」結成。長らくJ.M.フォロンのイラストをアートワークのシンボルとする。最新作は、ランディ・ブレッカーらをゲストに迎えた『バックログ』(55 Records)。

スティーヴ・カーン, デイヴ・ウェックル, アンソニー・ジャクソン, Eyewitness, スティーヴ・ジョーダン, マノロ・バドレーナ, デニス・チェンバース, アイウィットネス