ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #110 Lionel Loueke & Dave Holland<Pure Thought>

この11月8日にLionel Loueke(リオネール・ルエケ)の新譜、『United』が発表された。Dave Holland(デイヴ・ホランド)とのデュオなので即座に興味が湧いた。筆者はニュー・イングランド音楽院で2年間ホランドの個人レッスンを受け、アパートに訪ねてくれるほど懇意にしていたので今回連絡を試みたが、残念ながら叶わなかった。ルエケのことは以前から知ってはいた。Terence Blanchard(テレンス・ブランチャード)やHerbie Hancock(ハービー・ハンコック)等のライブで見ていたからだ。だが、毎回彼の演奏に今ひとつ共感しないでいた。反面彼の評判の高さや、そこらじゅうに出まくっている活躍ぶりを不思議に感じていたので、この機会に自分で確認する必要があると感じた。

まず、何はともあれこのアルバムを聴いてみた。今までのルエケに対する印象と全く違い、むちゃくちゃ面白いではないか。自分のルエケに対する印象を振り返ってみた。そうか、筆者はルエケのギター・シンセサイザーの使い方に疑問を持っていたことを思い出した。そう言えばそれ以外あまり覚えていないのだ。調べてみると、筆者がシンセサイザーと勘違いしていたあのサウンドは、なんとドイツ製KEMPER PROFILERアンプに内蔵されているエフェクトだった。ルエケのデモ演奏の映像がある(YouTube →)。MIDI接続はなく、アナログ信号がBlutoothで接続されているだけだ。この映像でルエケが語るところによると、彼はギター特有のアナログ信号から出る雑音に辟易しており、全てデジタル処理するKEMPERのクリーンなサウンドの虜になったのだそうだ。このコンセプトは筆者も同感する。筆者のライブでのセッティングも全く同じコンセプトだ。DSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)を内蔵するMetric HaloのULN-2をプリアンプとして使用しており、ペダルには一切アナログ信号を通さずに全てMIDI信号でコントロールしている。ご興味のある方はこちらの筆者のライブセッティングをご覧ください。

さて、このギター・シンセサイザーっぽい彼のギターサウンド、上記のデモ演奏動画のように一人で演奏している場合はむちゃくちゃ面白い。だが筆者が今まで実際に見たテレンスやハービーのライブでの彼のシンセサイザー系の音色の使用はそれほど効果的だと思わなかった。そう言えば、筆者の大好きだったブラジル人ギタリスト、故Oscar Castro-Neves(オスカー・カストロ・ネヴィス)もギター・シンセサイザー(彼の場合はMIDI)の使用が好きだった。何を隠そう筆者も同罪なのだ。筆者はウインド・シンセサイザーを早くから導入していた。ジャズを勉強し始めた1987年からYAMAHA WX7、1994年からAkai EWI。現在はNuRADを使用している。その理由は①フルートばかりでは飽きるのではないかと心配になるのと、②フルートではどう考えてもパワーが足りない曲があるからなのだが、ギグで「フルートだけでやってくれ」との要求があることがある。シンセサイザーが良いと思っているのは自分だけなのかも知れないので、なるべく1セットに1回しか使用しないように努力している。ちなみに、ボストンにChris Florio(クリス・フロリオ)というギタリスト兼教育者がいる。彼とはもう30年以上一緒に演奏している。彼はギタリスというよりはギター・シンセサイザー奏者で、こうなると話は別だ。彼と演奏する音楽は70年代マイルス系のフリーなので、筆者はウインド・シンセサイザーを使いまくる。要するに、どういう音楽でどのように使用するかが重要なのだと思う。そして、ルエケはこのアルバム3トラック目の<Tranxit>以外ではギター・シンセサイザー系の音色を全く使用していないことが興味深い。

これをきっかけにルエケをYouTubeで探しまくってみた。どんでもないアーティストではないか。彼の西アフリカの音楽スタイルはもとより、ギターも歌も、ヴォイス・パーカションもすごいの一言だ。何よりも驚かされたのは、歌とヴォイス・パーカッションと7弦ギターの3パートを全く独立させて演奏出来る技量だ。あたかも3人で演奏しているように聞こえ、グルーヴ感を全く崩すことがない。ちなみに、筆者が大昔にギター小僧だった頃1度だけJoe Pass(ジョー・パス)にレッスンを受けたことがある。彼は「ソロ・ギターでは即興、ハーモニー、グルーヴの3要素のひとつを犠牲にしなければならない。」と言っていたが、ルエケは何ひとつ犠牲にしていない。このYouTube動画を是非ご覧頂きたい。もちろん彼はルーパーも使用する。だがその使い方が実に見事なのだ。一般のルーパーの使用目的は一人バンドだが、ルエケはルーパーをテクスチャーとして使用するのが新鮮だ。なにせ機材なしに一人三役の技量をすでに備えているのだから、彼はルーパーに頼っていない。その他にも弦に紙を挟んでカリンバのサウンドを出したり、7弦フレットレス・ギターを使用したり、ヴォイス・ハーモナイザーを使用してアフリカ音楽のコーラスを一人で再現したり、と驚かされるアイデアが次から次へと出現する。ルエケのギター演奏に関しては、なんと言っても彼独特のグルーヴ感が素晴らしい他にも、多彩な音色を醸し出す弾き方に驚いた。彼はピックを使用しないが、George Benson(ジョージ・ベンソン)に類似するタイム感を出すのも興味深い。ベンソンの特徴は親指で弾くWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)の奏法をピックに置き換えた奏法だが、ルエケはそれを5本指奏法に置き換えて、さらに2パート同時奏法に発展させている。恐るべしルエケ。このアルバムは、タイトル曲であるWayne Shorter(ウェイン・ショーター)の名曲である<United>を除き全てルエケのオリジナルで、彼の作曲の凄さも堪能させて頂いた。

アフリカ音楽よりジャズが聴きたいという読者のために、ハービー・ハンコックの<Rock It>をエフェクトの効いた7弦ギターでソロ・パフォーマンスしている動画をご紹介する。ルーパーを使用せずにベースラインとメロディーを一人二役で演奏する、このグルーヴ感を是非お楽しみ頂きたい。

Lionel Loueke(リオネール・ルエケ)

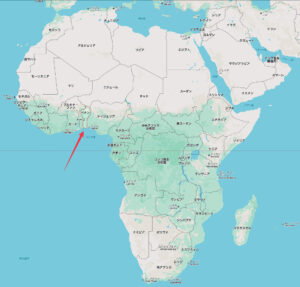

彼は1973年に西アフリカの元フランス領、ベナン共和国に生まれる。17世紀から1894年にフランスが植民地にするまで奴隷のための人身売買がひどい地域だったという暗い歴史があるらしい。ルエケは9歳でパーカッションを始め、17歳の時にギターに興味を持つが、貧しい環境だったのでギターが買えなかった。1年かけて50ドル(8千円相当、現在1万9千円相当)を貯め、ようやっとギターを購入したものの弦が買えず、自転車のブレーキのケーブルで代用したためにギターを壊してしまったなどという苦労話しがあるらしい。隣接するコートジボワール共和国の「the National Institute of Art」で勉強した後、1994年、本人21歳の時にパリのアメリカン・スクールでジャズを勉強し、1999年にボストン、バークリー音楽院に奨学生として迎えられる。その後2001年にセロニアス・モンク・インスティテュート・オブ・ジャズ(現名称ハービー・ハンコック・インスティテュート・オブ・ジャズ)に入学し、そこで指導していたテレンス・ブランチャードにツアー・メンバーとして迎え入れられる。モンク・インスティテュートのオーディションの場でハービーに「入学はすっ飛ばして自分のバンドに入れたい」と言わせたほど才能を光らせていたらしい。

ところで、フランスとアフリカ音楽の関係は深い。筆者はニュー・イングランド音楽院修士課程卒業直後の1991年にパリのジャズ学校、IACPに招聘されたことがある。2年間この学校で教えないか、というお誘いだったのだが、自分はまだまだアメリカでジャズを勉強したかったので結局就職しなかった。だが、その時に体験したパリの音楽環境は今でも鮮明に覚えている。それはアフリカ音楽と融合した音楽だった。アフリカにフランス領が多かったことから、実にたくさんのアフリカ人ミュージシャンが街に溢れていた。どこの駅でも必ずアフリカ系のストリート・ミュージシャンが演奏していて、聴き入って時間を忘れた。残念だったのは、筆者にとってアフリカのタイム感はあまりにも未知過ぎた。アメリカのジャズとは全く違う。むしろカリブやウエスト・インディアのタイム感に近い。言い換えると、アメリカの黒人音楽はアメリカ以外の国々と比べてアフリカから離れたもので、これはアメリカ英語のアクセントやアメリカの奴隷に対する非人間的な扱いが起因すると考えられる。ちなみにパリの音楽は実に国際色豊かで、ブラジル音楽も盛んだ。また、IACPで指揮をさせて頂いたジャズ・オーケストラのスコアはシャンソンとジャズのフュージョンで、これも実に楽しませて頂いた。

ルエケの話に戻そう。前回の本誌No. 320、楽曲解説#109で取り上げたアーロン・パークス同様、ルエケのメジャー・デビューもテレンス・ブランチャードの『Bounce』(2003) だ。ルエケはこのアルバムでパークスほどフィーチャーされてはいなかったが、それでも5トラック目の<Azania>で彼のヴォイスがフィチャーされていたのが強く印象に残っている。ジャズとアフリカとのフージョンの新しい香りがプンプンしていた。ちなみに、前回このアルバムのことを詳しく書かなかったが、せっかくなので付け加える。新人ピアニスト、パークスの凄さの他にも特筆すべきが満載のアルバムで、例えば4トラック目のIvan Lins(イヴァン・リンス)作の<Nocturna>ではルエケのギターがフィーチャーされているが、それより全員のブラジルのグルーヴ感が素晴らしいことが耳に付いた。それはジャズ・ボッサではなく、ちゃんとブラジル音楽語を表現する音楽になっているところが嬉しかった。また、6トラック目の大スタンダード、<Footprints>でのテレンスのソロは、マイルスの<So What>のソロで使われたフレーズがあちらこちらに散りばめられており、マイルス信者にとってはよだれ垂れ流し状態になる。

『Bounce』に続き翌年発表されたテレンスの『Flow』(2004) ではルエケが大きくフィーチャーされている。ルエケのオリジナルも3曲含まれ、そのうちの1曲、<Benny’s Tune>はスタンダード化している。その翌年、2005年にハービー・ハンコックは『Possibilities』を発表する。このプロジェクトはハービーがJohn Mayer(ジョン・メイヤー)、Santana(サンタナ)、Angélique Kidjo(アンジェリーク・キジョー)、Paul Simon(ポール・サイモン)、Christina Aguilera(クリスティーナ・アギレラ)等をゲスト・フィーチャーしたご機嫌なアルバムで、その6トラック目、Sting(スティング)をフィーチャーした彼のヒット曲である<Sister Moon>のアレンジをハービーはルエケに依頼した。ここでルエケは一挙に注目の的となる。そのレコーディング風景が映像として残っている(YouTube →)。ハービーがルエケに入れ込んでいるのが手に取るようにわかる。

この<Sister Moon>はルエケ印のかっこいいベース・ラインが柱となっている。ルエケの他の作品ほどアフリカ色は強くないが、それでも以前に聞いたことのないようなパリパリしたグルーヴ感だ。Steve Jordan(スティーヴ・ジョーダン)が叩くバックビートもアメリカのそれではなく、ウエスト・インディア、例えば筆者がジャマイカで体験したそれと同じ種類のものだ。筆者は2000年代に2度、あの故Bob Marley(ボブ・マーリー)& The Wailers(ザ・ウェイラーズ)のドラマーとのギグでジャマイカに呼ばれた。彼のスネアから、まるで虹色の光線が天に撃ち上がるような錯覚を受けたのを今でも忘れない。酒やクスリにアレルギー反応を起こす筆者なので、薬物で幻覚を見たのではない。アメリカの打ち下ろすバックビートとまるで逆方向でグルーヴしていて、スリル満点だった。

ジャズ・ミュージシャンがアフリカを取り入れようとする動きは70年代から珍しいことではなかったが、ルエケのアメリカ音楽に与えた影響はそれとは全く違う。筆者の勝手な解釈なのだが、色々なアーティストがルエケを起用する目的は、アフリカというよりはルエケの音楽(文化)を自分の音楽に取り入れようというトレンドだ。それぞれのアーティストがルエケから得たその結果が実に多様だ。彼の才能はそれほどすごい。例えば上記の<Benny’s Tune>はテレンスのリハーサル中に、2時間の昼休みの間に書けとテレンスがルエケに言い渡して生まれた曲なのだそうだ。貧しい環境で育ち、逆境度も高かっただろう生い立ちでこれだけ成功を収めたという背景からは想像し難いほど謙虚かつ素朴な話し方をするルエケだ。ご興味のある方は是非このインタビューをご覧ください(YouTube →)。

『United』

このアルバムのそれぞれのトラックを簡単に解説する。1トラック目の<Essaouira>は前述したルエケの魅力が引き立つ作品だ。「エッサウィラ」というのはモロッコにある街の名前らしい。ヴォイス・パーカッションと紙を挟んだ7弦フレットレス・ギターのグルーヴから始まり、ホランドのルエケの音楽に合わせた新鮮なグルーヴ感のベースラインが例のホランド独特の音色とオン・トップ・オブ・ザ・ビート スレスレでドライブするタイム感で加わり、その後ルエケの歌が加わる。この曲の終わりに向かってルエケ、ホランド両者のハーモニックスの応酬が始まり、アフリカの大地を彷彿とさせるのが素晴らしい。

2トラック目の<Pure Thought>は3拍子のバラードで、今回取り上げた曲なので後述する。3トラック目の<Tranxit>はファンキーな変拍子の曲だ。6拍子+3拍子=9拍子で、これをアフロ・ファンクとしているレコード評を見かけたが、ルエケによるとアフリカ音楽には(アルジェリアの11拍子を除いて)変拍子はないそうだ。だから変拍子の練習の必要性を感じて、一時期ジャズのスタンダードを全て変拍子にして練習したのだそうだ。この曲でルエケが使用したハーモナイザーのアフリカっぽい歌のヘッド(日本ではテーマ)がかっこいい。それにしてもホランドは変拍子でグルーヴする天才だ。筆者も学生時代にこれをみっちり彼に叩き込まれた。この曲でのルエケのギターソロのタイム感がこれまたすごい。アフリカ音楽に無知な筆者には詳しく説明できないが、ジャズでは聞いたことのない、アフリカの匂いがプンプンするグルーヴ感とジャズのタイム感を巧みに入れ替えて演奏するルエケ、スリル満点だ。

4トラック目の<Chant>も2トラック目同様3拍子のバラードだが、テンポは2トラック目に比べてかなり遅い。コード進行も2トラック目に比べてかなり複雑だ。今回この曲を取り上げようかと迷ったほどだった。ここでのルエケのギターソロがまたいい。他のトラックと違ってアフリカ色は薄く、むしろ聞き慣れたハンマリングやベンディングを使ったソロで、この彼の繊細なタッチが実にすごい。と、書いていて急に思い出した。そう言えば昔ルエケに今ひとつ共感しなかった理由のひとつに彼のハンマリング奏法の多用があったのを思い出した。グルーヴ好きの筆者にとって弦を指やピックで弾くのではなく、指板を左手の指で叩くハンマリング奏法はどうにももの足りない。Stanley Jordan(スタンリー・ジョーダン)を聞かなかったのも同じ理由だった。このことを思い出してから今回気付いたのは、ルエケは奏法上でも確実に進歩しており、彼のハンマリングが以前と全く違っているということだ。ハンマリングを使用するタイミングに必然性が強く感じられ、実にかっこいい。

5トラック目の<Celebration>はこのアルバム初の4拍子のバックビートだ。ルエケはデルタ・ブルースを思わせるパターンとヴォイス・パーカッションでこの曲を始め、彼のボキャブラリーの多彩さに感心していると、今度はアフリカの言葉(と思われる)のヘッド第一テーマが始まり、それが下降形のコード進行の第二テーマに発展するところが実におしゃれ。このトラックは二人のグルーヴがともかくすごい。ルエケがポロポロ挿入するブルース・フレーズがむちゃくちゃかっこいい。二人とも純粋にグルーヴを楽しんでいるのがこちらにも伝染して踊り出したくなる。お気に入りのトラックだ。

6トラック目の<Stranger In A Mirror>はまたアフリカ・サウンドに戻るが、なんと6拍子+7拍子=13拍子だ。この曲も5トラック目の<Celebration>同様、第一テーマがグルーヴするヴァンプで、第二テーマでコード進行に動きが出る構成だ。このコード進行は5トラック目に比べ遥かに凝っており、しかも急にアフリカから離れてジャズ・ボッサ風のタイム感に13拍子を維持したまま移行し、その後アフリカ風第一テーマに戻ってグルーヴするのだが、それぞれの移行が全く自然なことに驚かされた。

7トラック目の<Yaoundé>(ヤウンデ)とはカメルーン(ナイジェリアの右下の国)の首都だそうだ。カリンバを思わせるルエケのミュートしたギターのイントロで始まるが、ホランドはバックビートでオスティナートを入れているので、初っ端からアフリカとビバップが入り混じったなんとも不思議なサウンドだ。ルエケのハーモナイザーを利用したアフリカ風の歌が終わると、なんと!いつの間にかスイングの曲になっているではないか!ホランドはウォーキング・ベースとソニー・ロリンズ系ジャズ・カリビアン風のグルーヴを巧妙に入れ混ぜてグルーヴするその上でルエケがご機嫌なビバップ・ギターソロを堪能させてくれる。これだけ色々なカルチャーをフュージョンさせた音楽をギターとベースだけでグルーヴさせられるこの二人に只々顎落ち状態になった。

8トラック目の<Life Goes On>は意外なカントリー・ポップ風の曲だ。ここでもルエケがアフリカの言葉で歌っている。残念なことにどの曲も歌詞の内容がどこにも見つけられなかった。単純にルエケのコードの美しさを楽しもう。次の9トラック目の<Hideland>も意外な80年代風ファンクだ。ドミナント#9コードにその時代のスタイルを感じさせられるのだが、KEMPER PROFILERのペダルで微妙に音色を変化させているのがおしゃれだ。第二テーマに進むと、これが全く別物のポップ風だ。ソロ・セクションではこの第二テーマ部分でもファンクを維持している。ここでのルエケのギター・ソロのタイム感はジョージ・ベンソンと同類のもので、むちゃくちゃかっこいい。

9トラック目の<Humanism>でルエケが歌っているのは、恐らくフランス語だ。前トラックと同じテンポなので、このアルバムの終わりに向かってジャム的な印象を与えている。筆者もライブでよくやる手だ。そして10トラック目、最終トラックがタイトル曲の<United>だ。この曲はこのアルバム唯一のカバー・ソングで、原曲はArt Blakey And The Jazz Messengers(アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ)の『Roots & Herbs』(1961年録音、1970年リリース) に収録されていたウェイン・ショーターの作だ。速いジャズ・ワルツだったと記憶する。ルエケとホランドはもう少しゆったり、しかもラテン系の3拍子で演奏している。ルエケのヘッドのフレージングが実におしゃれだ。ところで、アルバム全体を通して3ビートを基準にした9拍子や13拍子などの曲でルエケが3対4のスーパー・インポーズ・フレーズを弾く場面があちらこちらにあった。このテクニックはホランドのおハコでもある。筆者は学生時代ホランドにこれの練習をしこたまやらされた。前回の本誌No. 320、楽曲解説#109で取り上げたアーロン・パークスの記事で詳しく説明したので、ご興味のある方はご覧下さい。で、この曲の1分56秒付近でルエケがそのスーパー・インポーズ・フレーズを弾いた途端にホランドがそれに同期していきなり4拍子のスイング・ビートでウォーキング・ベースを始めた。お、おお、と思っていると、そのコーラスが終わってベース・ソロに入るといきなり3拍子に戻った。エキサイティングだ。

このアルバムは本当にすごいと思う。常にお互いのソロに対してテクスチャーを提供し、ソロを見せびらかすような演奏は一つもない。だが何と言っても、どの曲もタイム感とグルーヴが半端ない。何度聴いても楽しめるアルバムだ。

<Pure Thought>

今回この曲を選んだ理由は、この単純なメロディの何とも言えない美しさを秘めたこの曲の、何がそんなに魅力的なのかを解明して見たかった。この曲はBメジャーの曲で、調性ははっきりしている… と、聴き始めた時は確信していたが、実はそう単純ではなかった。後述する。3拍子の1ビートは120BPMと速いが、決して速く聞こえない。パルスは1小節全体の付点2分音符で、パルスに対するテンポは3分の1であるとする40BPMのゆったりした曲だ。まず、この美しいイントロを採譜してみた。

B音がペダルになっている。進行は<A列車で行こう>や<イパネマの娘>などでお馴染みのモーダル・インターチェンジ、II度7 → II度マイナー → トニックという単純なものだが、このギターのヴォイシングがなかなか美しい。この4小節フレーズを4回繰り返した後、BメジャーコードにF#をベース音にした第二転回形を8小節挟んでヘッドが始まる。採譜した。

ご覧の様に、このキャッチーなメロディーは完璧なBメジャーなのに、Bメジャーのダイアトニック・コードはEコード以外1度も登場しない。なんとこのヘッドのコードはEリディアンを調性としていると気が付く。何と巧妙な!だが、最初に登場するF#マイナーコードはEリディアンのダイアトニックにないコードだ。Eリディアン、Bメジャー両方の決定音はA#音で、F#マイナーコードはAナチュラル音をもってそれを否定している。このF#マイナーコードを理論付けると、Bメジャーのモーダル・インターチェンジであるBマイナーのV度マイナーということになる。だから聴いていて全く違和感がない。

2小節目はトニックのEメジャーだが、第一展開形をもってわざわざマイナー・コードに聞こえるような配慮がなされている。注目したいのは続くコード全てが第一展開形で、コラール(教会音楽)の手法を踏襲している。D♭/FはC#/E#と表記すべきと思われる読者もいらっしゃるかも知れないが、続くE♭/Gを見てお分かりになる様にルエケはハッキリとフラット系の調、D♭リディアンに一時転調させている。Bメジャーのメロディーを維持しながら、だ。ルエケ恐るべし!

次に6小節目の1括弧のF#/A#をご覧頂きたい。これはEリディアンのダイアトニックII度コードだ。やはりBメジャーではないと確認できる。このヘッドの繰り返し2回目は2小節足らずでいきなり予想外のGメジャー・コードのヴァンプだというこの意外性がまたすごい。つまり、思いっきり効果的な解放感を提示しているのだ。理論的にはBメジャーの♭VI Maj7コードと考えられるので、Bメジャーというトニックに帰る準備をここでしているのだと思う。単純で美しいメロディにこれだけ凝ったコードを、しかも全く奇抜に聞こえない様に添えるこのセンスに完璧にやられてしまった。理論的にも説明が可能なので、適当に耳で書いているのでは決してないと思われる。

ヘッドが終わるとイントロが間奏として挿入される。前述の様にイントロ兼この間奏は完璧にBメジャーを提示している。興味深いのは、この8小節フレーズの後に2小節という半端な数でBメジャーコードを流すように挿入しており、ソロ・セクション前で一旦区切りを付けていることだ。実に不思議な雰囲気を醸し出している。このアルバムでこの曲が一番耳に張り付いた。是非お楽しみ頂きたい。

Sting, Sister Moon, セロニアス・モンク・インスティテュート・オブ・ジャズ, ベナン共和国, ヴォイス・パーカション, KEMPER PROFILER, リオネール・ルエケ, Lionel Loueke, Terence Blanchard, George Benson, テレンス・ブランチャード, スティング, ジョージ・ベンソン, Dave Holland, Herbie Hancock, Wayne Shorter, ウェイン・ショーター, アフリカ音楽, デイヴ・ホランド, ハービー・ハンコック