ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #91 小曽根真スーパー・カルテット <Encounter>

前号でも少しだけ触れたが、4月21日に小曽根真さん率いるスーパー・カルテットの2013年ライブ録音、『A Night In Tokyo』がリリースされ、そのあまりの凄さに狂喜した。個人的なお付き合いがあるので、「さん」付けになることをご理解頂きたい。10年前の録音と同じメンバーで今月日本ツアーがあったそうだ。あゝどんなに見たかったことか。

小曽根さん本人が書いたこのアルバムのライナーノーツによると、テナーのBranford Marsalis(ブランフォード・マルサリス)とドラムのJeff “Tain” Watts(ジェフ”テイン”ワッツ)とは1980年に小曽根さんがバークリー音楽大学に入学した時からのセッション仲間だそうだ。練習室で派手に練習していたのを聞きつけた学生に連れられてジャムセッションに参加し、その場でブランフォードからギグに誘われてテインと共に毎週金曜演奏し続けたらしい。なんと羨ましいこと。筆者も学生時代ジャムセッションが楽しくてしようがなかった。と言っても筆者がバークリーに入学した時はまだジャズのジャの字も知らなかったのでちょっと勝手が違った。幸運なことに筆者が最初に住んだのはミュージシャンばかりの一軒家で、毎晩地下室でジャムセッションだった。家賃が一人約2万円弱という安値の理由は、そこはクスリの売人が集まる要注意地帯で暗くなったら外出は危険だったので、毎日練習かジャムセッションしかすることがないような環境だった。ボストンもすっかり変わってしまった。ジャムセッションが見当たらない。パンデミックですっかりジャズクラブも少なくなり、ジャムセッションを開く場もほとんど見ない。あっても昔のようなエキサイティングなジャムセッションをすっかり見なくなった。「昔は良かった」と言うのは歳を取った証拠だと言われるかも知れないが、NYCにはまだまだエキサイティングなジャムセッションがある。我々は自分よりうまいミュージシャンとセッションして学ばないと成長できないのだ。

何度か以前にもこの楽曲解説で書いたが、筆者は常々音楽は文化であり言語であると考えており、他国の音楽を演奏するにはまずその国の言語と文化を理解する必要があると信じている。つい最近Peter-Lukas Graf(ペーター=ルーカス・グラーフ)という、筆者がクラシック音楽の学生時代にアイドルだったスイスのフルート奏者兼指揮者の『Back Stage』という本を読んでいて面白い記述に出会った。「音楽は世界共通語だと言うが、それは嘘だ」というものだ。彼もその国の文化を理解しなければ演奏は不可能だという、筆者と同じ考えなのが嬉しかった。

小曽根さんはバークリー音楽大学入学時に英語が話せなかったと言うが、彼ははすでにジャズ語を流暢に話していた。彼の父親はハモンドオルガンのジャズ演奏で著名な故小曽根実氏で、真さんは父親の代役をきっかけに高校生の頃からギグで忙しい毎日を送っていた。実は筆者の義母が小曽根さんの担任だったので、当時の話を色々と教えてもらったのであった。あの頃からギグに毎回招待してくれる心優しい子だった、と語っていた。話は逸れたが、子供の頃からグルーヴ環境で育ち、身体にジャズ言語をしっかり染み込ませる機会があった小曽根さんを羨ましく思うが、しかし彼がここまでジャズ語や、さらにクラシック言語を流暢に話せるようになるまでには並大抵ではない練習量の積み重ねがあることは容易に想像がつく。その半端ない影の努力があるからこそ、聴衆は舞台の上の彼の楽しそうに演奏する姿に魅了され、7割以下の力で披露する余裕の演奏を楽しむのだ。彼が手を振ればその指先から虹のようにアイデアが放出され、そして彼は至極のグルーヴを楽しませてくれる。今回この楽曲解説で小曽根さんを取り上げるのはこれで3度目になるが、一回目は本誌No. 266、楽曲解説#55の<Someday My Prince Will Come>で小曽根さんの指先から放出されるアイデアを解説し、二回目は本誌No. 280、楽曲解説#69の<モーツァルト:小さなジーグ ト長調 K.574>でモーツァルト語まで習得している小曽根さんの凄さを解説したので是非お読み下さい。

それにしても今回の日本公演を見られなくて残念で仕方がない。小曽根さんのエージェントである株式会社ヒラサ・オフィスから頂いた東京公演のセットリストを見ると、このアルバムの5曲中4曲を演奏したようだ。このメンバーで10年経っていれば当然同じ演奏にはならないだろう。あゝ見られなくて残念で仕方がない。

『A Night In Tokyo』

今回のこのアルバムは、筆者が知る限りアメリカで入手できる小曽根さんのリーダー・グループのライブ録音としてはこれが初めてなのだ。針を落としてやはり筆者は小曽根さんのライブが大好きだと再確認した。グルーヴ良ければ全て良しとする筆者に取ってはもちろん小曽根さんのスタジオアルバムも素晴らしく思うが、やはり彼がライブで見せる、あの余裕を持って楽しそうに聴かせる遊び心に魅了される。今回のこのメンバーでのツアーについて、「彼らはテレパシーで演奏している」というようなコメントを何度かネットで見たが、それは全員が小曽根語を理解しているということだと思う。聴いていてワクワクする。もう一つ今回驚いたことがある。以前にスタジオ録音では(失礼ながら)素通りしていた小曽根さんのオリジナル曲の凄さだ。このライブアルバムに強力に惹きつけられ、思いっきり聴き入ったせいで彼のオリジナルに織り込まれている捻りの数々に気が付いた、それを今回は解説してみたいと思う。

まずこのアルバムの収録曲をご紹介する。シーケンシング(曲の並べ方)が素晴らしいのだ。このメンバーだからひとりひとりをフィーチャーするのは当然なのだが、そのやり方が実にうまい。

1)<Encounter>

今回はこの曲を取り上げたので詳しくは後述するが、これはご機嫌にスイングする曲だ。なのだが、いきなりヘッド(日本ではテーマ)のビートの位置が異次元状態で、えっ?えっ?となった。すごいのは、思いっきりスイングしているので恐らくミュージシャンでなければ全く気が付かないのではないかと思う。この曲はこのライブのために書き下ろされたのではないか、と筆者は勝手に想像した。下の楽曲解説にご期待下さい。

2)<My Witch’s Blue>

前曲のガンガンにスイングするご機嫌なジャズ曲の次に登場するのは、2012年にリリースされた同名のアルバムのミステリアスなサウンドがするタイトル曲だ。突然の雰囲気変更に何の違和感がないシーケンシングがすごい。『My Witch’s Blue』というアルバムのメンバーも今回と同じリズムセクション、Christian McBride(クリスチャン・マクブライド)のベースとテインのドラムだ。このアルバムは筆者のお気に入りだ。何せマクブライドのドライブ感が半端なくすごいし、テインは昔から筆者のお気に入りのドラマーなのだ。彼は筆者が理想としている楽しいお父さん役の見本のようなドラマーで、お母さん役のベースの後ろでガンガン家族生活を楽しく煽ってくれる。

この2トラック目はオリジナル同様トリオでの演奏だ。タイトルからもうかがえるように曲風はハリー・ポッター系の映画音楽のような魔法の世界を提示する三拍子で、小曽根さんがどんな音楽スタイルでも消化してしまう姿を見せつけられる。曲の始まりはオリジナルにはなかったソロピアノのイントロだ。これがすごくてガッと惹きつけられる。少しだけ採譜してみた。

8小節目から登場する、赤矢印で示した部分が小曽根さんのインプロビゼーションの特徴のひとつだ。これはDownbeat Shift(ダウンビート・シフト)と言い、3/4拍子上で2/4拍子を演奏してダウンビートをずらし、ドキドキさせる独特の煽り感を出す。すごいのは、彼は必ず正規のダウンビートに戻って来る、そのタイミングを知っているということだ。数学的な位置という意味ではない。音楽的なタイミングだ。きっと体内グルーヴ時計を二つ保持しているに違いない。怪物ってやつだ。

さて、この曲のヘッドはそれぞれのフレーズの終わりがルバートになっているのだが、最後のフレーズを少しアッチェレランドさせてからリタルダンドで終わった途端にテインがブラシでスイングを始め、続いてマクブライドのベースソロが始まる。この移行が実に素晴らしい。これは、ルバートの部分では当然ビートが一定ではないのだが、小曽根さんのパルスは全員にはっきりと示されているから可能なのだ。それにしてもご機嫌なグルーヴだ。きっと小曽根さんも筆者同様グルーヴ好きに違いない。嬉しくなる。

3)<Lazy Uncle>

ミステリアスな前曲がハンガリー舞曲を思わせるようにアッチェレランドして終わった次に続くこの曲は、ブランフォードとのデュエットのご機嫌なスイングだ。調べてみるとオリジナルの録音はJohn Scofield(ジョン・スコフィールド)をゲストに迎えた1997年作品、『The Trio』に収録されていたらしいが、筆者としてはJon Hendricks(ジョン・ヘンドリクス)が歌詞を付けた2002年作品の『Treasure』の方に聞き覚えがあった。ここでもミュージシャンでなければ気が付かないかも知れないような美味しい捻りが披露されている。聴き始めるとトラディッショナルなA♭のリズムチェンジーズ(ビバップ時に流行った<I Got Rhythm>のコード進行でインプロビゼーションするという趣向)なのだが、繰り返し部分で小曽根マジックが登場し、ブリッジ(展開)部分で奇抜な発展をする。採譜してみた。

繰り返し部分で登場する下部ハーモニーラインは別の調性を持っている。なんとBだ。A♭に対するBなのだ。それでもなぜ外れて聞こえないその理由は、全ての音がメインのコード進行に対する利用可能なオルタード・テンションだからだ。但し、例外はある。採譜はしなかったが、2コーラス目のダウンビートのベース音は何とA♭Mixolydianに存在しないG音なのだ。これが何ともおしゃれにアウトして聴こえる。そのベース音はG – C – F – B♭- E♭- A♭- E – A と規則的に進行して行くので、おやっ?と思うリスナーもいるかも知れないが前衛的なアウトサウンドは全くしないところが小曽根マジックだ。次にブリッジ部分の【B】だ。リズムチェンジーズならExtended DominantoであるIII7のC7から解決シーケンスが始まるのだが、この曲のブリッジはその半音下のB7(#9)から始まる。これは【A】の第2の調性をここで再現しているのだ。小曽根さん恐るべし!このB7に続く一連のコードを楽理的に考察すると長くなるのでここでは控えるが、小曽根さんの作曲の意志がしっかりと伝わって来ることにご留意頂きたい。つまり、彼は適当に耳で作曲などしない、ということだ。

4)<Take The Tain Train>

タイトルからもお分かりのようにテインをフィーチャーした曲だ。この曲も2トラック目同様『My Which’s Blue』に収録されていたが、今回初めてあれれ?と思った曲だ。何せ単純なFのブルースで、『My Witch’s Blue』アルバムでは小曽根さんとマクブライドとテインのグルーヴの凄さにばかり気を取られてヘッドの凄さを見逃していた。よく聴いたらヘッドは単純なFブルースなんかではない!このライブ録音ではオリジナル録音と違いテインのドラムソロがイントロになっており、彼はヘッドに入ってもビートを刻み続けている、そのお陰で小曽根印のダウンビート・シフトのヘッドではないと気が付いた。採譜するともっと意外な事実が明るみに出た。ご覧頂きたい。

9小節目まではテインが5拍子でグルーヴしている。問題はその後だ。この採譜は筆者が聴いたフレージングに忠実に書き取ったもので、小曽根さんがこう書いたのかどうかは定かではない。確実に言えるのは、1コーラス目はブルースフォームである12小節より1小節短く聴こえるのだ。だからこそ2コーラス目最後のソロブレイクが効果的で、通常のブルースフォームに移行することに何の不自然さも聴こえない。しかもソロブレイクがハーフタイム、つまりそこまでのビートの長さの2倍の処理がしてあり、実にスムーズにグルーヴのセットアップをしている。すごい、のひと言だ。

5)<Where Do We Go from Here?>

この感動的なバラードは3トラック目の<Lazy Uncle>同様、『Treasure』に収録されていたが、今回の録音はMichael Brecker(マイケル・ブレッカー)フィーチャーだったオリジナルよりもっとゴスペルの匂いが香ばしく漂っている。何よりも驚いたのがブランフォードの音色だ。今まで彼から聴いたことのないような、クラシックで使うビブラートを軽く掛けた透き通った美しい音を聴かせてくれる。さらに、途中からゴスペル色を強く出したグルーヴを挿入しているからなのか、高揚感がオリジナルより遥かに強い。この曲を最後に持って来、しかも聴衆の拍手をカットしていることが実に効果的で、針を上げた後に感動の嵐に襲われる。この最後の曲のお陰でまた最初から聴きたくなるから、結果何度も聴いてしまったというわけだ。この曲の解説は控える。大切にそっと守っておきたいようなトラックなのだ。

<Encounter>

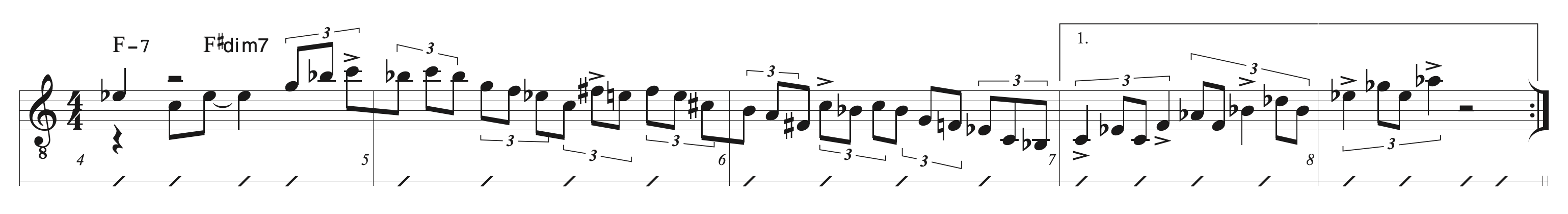

さて、本題に入ろう。ご機嫌にグルーヴするこの曲は、小曽根マジックであるダウンビート・シフトの博覧会のような曲だ。まず最初の4小節をご覧頂きたい。

便宜上2段目にビートを示す斜線の段を付け加えたが、この曲が始まった時にはメロディーラインしか演奏されていないので、ビートの位置の提示ははっきりされていない。言い換えると、この1小節目の4拍のうち、前半2拍と後半2拍のテンポが違うのだ。下段の斜線と比べて頂くと、前半2拍がズレているのがお分かりであろう。

ご覧のように1小節目の3、4拍目と2小節目は斜線と一致するので、ここで初めてビートの位置がはっきりする。3小節目は全拍シフトしており、4小節目でまたビートと一致するのだが、今度は4小節目の4拍目からシフトが始まる。このシフトが只者ではない。5小節目の1/3拍前からシフトが始まっているのだ。これには驚いた。

6小節目の4拍目最後に1/3拍足して7小節目のダウンビートを強調している。その理由は繰り返した二回目のこの同じ位置で判明する。次をご覧頂きたい。

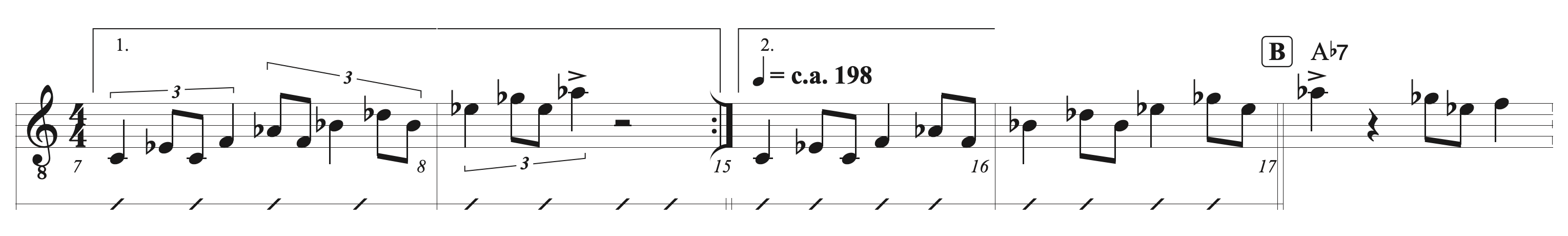

2括弧で、シフトしていたビートが本ビートに置き換えられており、続くブリッジ部分は新しいビートで演奏される。この場合ビートを言い換えるとテンポだ。この曲のテーマ(主題)は、2つのテンポである最初の132BPM(BPM = 1分間に刻まれるビートの数というメトロノーム表記)と、シフトしているビートが生み出すもっと速い198BPMが共存する、つまり2つのメトロノームが同時に違うテンポを刻んでいる曲なのだ。

後半を見て見よう。小曽根マジックはまだまだ続く。

新しいテンポでブリッジの【B】セクションに入り、前半のようなダウンビート・シフトはないもののシフト感はしっかり残している。20小節目だ。アクセントのあるB音からわかるようにこのブリッジのテーマである17〜19小節目と、その再現部の21〜23小節目の後半部分に見られるモチーフのダウンビートを2拍前にずらしているのだ。驚くのは間奏として挿入されている【C】セクションと、その1小節前の5/4ビートだ。なんと【C】でバックビートを挿入し、それまでのカオス的なメトロノームの二階建て構造を帳消しにしている。この5/4ビートの小節は筆者にも説明がつかなかった。なぜこんなに自然に聴こえるのであろうか。小曽根さん恐るべし。

ちなみに、このメトロノーム二階建て構造は新しいアイデアではない。筆者がDave Holand(デイブ・ホランド)に師事していた時散々練習させられたテクニックだ。また、マルサリス兄弟も初期のアルバムで同様のことを試していた。小曽根さんのこの曲、または小曽根さんの看板のひとつであるシフトのすごいところは、「なにやら難しいことをやっている」ようには聴こえないというところだ。前述したように、この複雑な曲もご機嫌なスイングの曲にしか聴こえないということだ。

ヘッドの後ブランフォードのテナーソロだ。しばらく132BPMでソロをし、ヘッドの15小節目の198BPMのフレーズを合図に速いテンポに変わり、ヘッド5小節目の132BPMのフレーズを合図にテンポを戻してソロを終えている。全て自然に移行する。見事だ。

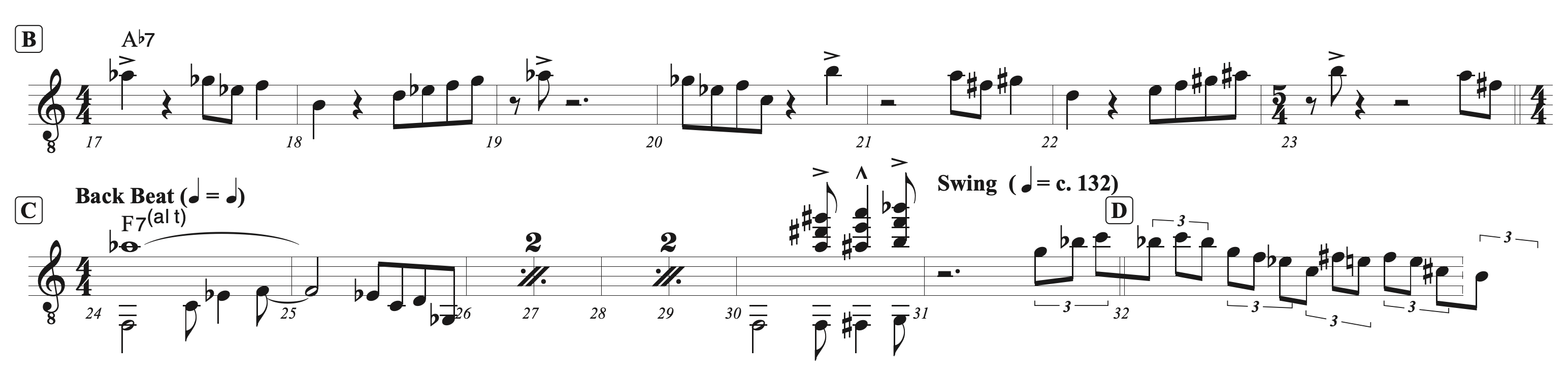

続く小曽根さんのソロは132BPMではない。完璧フリーインプロビゼーションになっている。小曽根さんの間口の広さに驚かされる。そのフリーインプロビゼーションからスイングに移行する部分が気持ちいい。マクブライドもテインも小曽根さんの話し方を熟知している証拠がここにある。移行部分を採譜した。

ご覧のように新しいテンポを彼らに合図しているのはたったの2拍だ。これに間髪を入れず反応したマクブライドとテインにもすごいものがあるが、この2拍だけで入って来いという小曽根さんの彼らに対する信頼もすごいものがある。

筆者は小曽根さんのワイルドにグルーヴするソロピアノ演奏が好きだ。それは彼のハーモニーがどんどんエキサイティングに予想外の方向にすっ飛んで行くからだ。しかもハーモニーの奇抜さをひとつも強調していない。グルーヴ重視の中で自然体で発展して行く。今回このアルバムを聴いて、このメンバーなら彼もソロピアノ同様、すっ飛び演奏がコンボの制約なしに可能だということがよく理解出来た。クリスチャン・マクブライドに冗談で「お前どこの教会出身だ」と言われるほどゴリゴリの黒人音楽のグルーヴを身につけている小曽根さん、楽曲解説なのであれこれ書いたが結局は彼のグルーヴがともかくすごい、のひと言で終わる。