ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #117 Mary Halvorson <Carved From>

先月、2025年6月13日にMary Halvorson(メアリー・ハルヴァーソン)の新譜、『About Ghosts』がリリースされた。グルーヴ好きの筆者としては彼女の音楽をよく聴いていたわけではないが、それでも昔から時々気にはかけていた。筆者も90年代にフリー・インプロヴィゼーション系を演奏していた。彼女のアプローチは筆者が共感するものだ。今回はこのアルバムのタイトルとジャケットに惹かれて聴くと、ものすごいことになっていて一気に惹きつけられた。

It’s (to me, jazz is) like learning a language, like when you get deep into something, there are so many layers of things happening. And so just being able to appreciate that, and I love the language.

自分にとってのジャズは、言語の勉強のようなもの。勉強し始めると色々な層が深く見えて来て、(その発見に)興奮するの。(ジャズという言語が)好きなのよ。

あちらこちらのアメリカの記事やレビューは、メアリーをアヴァンギャルドまたはフリー・ジャズ・アーティストと紹介するが、筆者はそう思ったことがない。彼女の演奏する音楽には常にストラクチャーがある。インプロヴィゼーションも完璧なフリーではなく、常に一歩先を見ながら進めているようだ。これに関してひとつ言及しておきたいことがある。1991年に筆者がベルリンに招聘された時のことだ。空港を降り立つとその足で会場に運ばれた。会ったことも聞いたこともないセバスチャンなんたらというテナー奏者とフリーで演奏しろ、という趣向だった。残念なことに彼の名前をしっかり覚えていないのだが、ファースト・コール・ミュージシャンだと言うだけあって、彼はものすごい奏者だった。こちらが振れば即座に返し、また、こちらを躊躇なく煽りまくる奏者だった。一旦音を出し始めたらお互い楽しくて楽しくて、会場側がストップをかけるまで二人とも我を忘れて演奏した。終演後、楽屋に戻って興奮しまくっている中、名だたる彫刻家という年配男性を主催者に紹介された。彼は英語をよく話せず(ドイツ人では珍しい)カタコトの英語で「君のは真のフリー・インプロヴィゼーションではない」と言った。これをわざわざ言いに楽屋にやって来たのだ。真のフリー・インプロヴィゼーションを極めようなどとは筆者の頭になく、単にセバスチャンとの即興合戦を楽しんだだけだった。彼らにとって真のフリー・インプロヴィゼーションとは、先を見ずに瞬時の反応で即興をする、ということだ。だから、こうしたら面白いだろう、そう来たか、ならばこう返そう、などと考えてやっているのはフリー・インプロヴィゼーションではない、ということだ。アメリカではこういうネガティブなコメントを受け流すのがオトナなので、それに習って「Thank you so much! I had a great time!(ありがとうございます。最高の時間を過ごしました!)」と笑顔で言い放ってその場を立ち去った。メアリーの演奏に共感するのは、筆者がやりたいようなことを彼女がするからだ。そして、もうひとつ筆者にとって重要なのは、彼女の音楽には必ずパルスがあり、また、彼女の強いピッキングは特殊なタイム感を醸し出しているところが筆者を楽しませてくれる。ちなみにメアリーは、「あなたの音楽を説明して下さい」と聞かれると「I don’t know」と答えるそうだ。例えば「I don’t know him」のhimのような目的語がない場合は「答えたくない」の意だ。

メアリーに対する誤認識はまだある。レビューなどで彼女のエフェクターをオクターバーと説明しているのをよく目にするが、彼女はオクターバーなど使わない。スライド奏法と表記していた記事もあった。強いて言えば、ハルヴァーソン印ワープサウンドだろう。初めて聞いた時、Whammy5(ワーミー5)ペダルを使用しているかと思ったが、どうもそう聞こえない。あのピッチがズレる彼女独特のサウンドは、実はディレイで作り出していると思われる。つまり、原音と同時に極端に短いディレイ音を被せて、エクスプレッション・ペダルでMIDI CCをコントロールしてディレイ・タイム変数をリアルタイムに操作している。ディレイ・タイム変数の副作用であるピッチのズレを利用する、というかなり高度な発想なのだ。筆者もディレイのフィードバックのタイムを変えてピッチを山積みにするエフェクターのプログラミングをするが(最近ではSoundToysのCrystallizerを使用)、この彼女の使い方の発想には驚いた。いつか真似したいと思っているのだが、ギターのようなアタックを持たないフルートでは、なかなか音質のコントロールが難しい。いや、それ以前に、メアリーの細かいエクスプレッション・ペダルの踏み方自体が脅威的だ。相当の練習が要求される。話は外れたが、つまり筆者はメアリーのエフェクターの使い方にも魅了される。

メアリーのギターの音作りはかなり斬新で、彼女が初めて魅せられたというJimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)の影響と思われる、彼女のディストーションの音色も素敵に仕上がっている。だが、なんと言っても彼女のギター、「Guild Johnny Smith (ギルド製ジョニー・スミス・モデル)』だ。Johnny Smith(ジョニー・スミス)はジャズ・ギターの先駆者の一人で、1952年に『Moonlight in Vermont』でグラミーを受賞したが、なぜかCharlie Christian(チャーリー・クリスチャン)、Django Reinhardt(ジャンゴ・ラインハルト)、Eddie Lang(エディー・ラング)、Wes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)などが並ぶジャズ・ギター先駆者リストに入らない。彼がギルドに特注したギターがこれほど有名なのに、だ。コード付けしたメロディー奏法を編み出したのはジョニー・スミスだ、と言われるほど彼の功績は大きい。メアリーはそのジョニー・スミスに強く影響を受けているのだそうだ。

メアリーは、なんとBill Frisell(ビル・フリゼール)とデュオで、ジョニー・スミス・トリビュートアルバムをリリースしている。『The Maid With the Flaxen Hair (2018)』だ。このアルバムがまた素晴らしい。同等の技量と、同じ言語を話すギタリスト二人が同時演奏で一つの前代未聞のサウンドを作り出す。右チャンネルがフリゼール。中央チャンネルがメアリーの生音。左チャンネルがメアリーのエフェクト。反対に、フリゼールが例のフリゼール印エフェクト・サウンドを使う<Black Is The Color Of My True Love’s Hair>などでは、フリゼールのエフェクトが右チャンネルに振り分けられ、メアリーはエフェクトも含めて左チャンネルに収まる。このミックスが実におしゃれだ。恐らく二人とも同じジョニー・スミス・ギターを弾いていると思われる。そうでなくても、フリゼールも同様の空洞ギターであることは間違いない。似たサウンドなのに、はっきりとそれぞれの個性が出ている。ちなみに、フリゼールは実際にジョニー・スミスの弟子であったことを今回初めて知った。あゝ、だから、このデュオでのトリビュートなのか。腑に落ちた。

全面ギター・フィーチャーのアルバムの話が出たので、もうひとつ言及したいアルバムがある。それはメアリーの『Meltframe (2015)』というソロ・ギター・アルバムだ。実は普段あまりソロ演奏のアルバムを聴かない。筆者が若い時にJoe Pass(ジョー・パス)から受けた個人レッスンで教わったことがある。ジャズに於けるソロ・ギター演奏はインプロヴィゼーション、コード、リズムの3つのうち常にひとつ犠牲にする、ということだった。なぜかこの言葉が筆者の若い単純な脳みそに貼り付いてしまい、すっかりソロ・ギターを避けるようになってしまったのだ。筆者にとってのジャズは、二人以上の間(ソロ・ピアノの場合は両手間)に生まれるビートの幅の違いを楽しむことだからだった。だから、このメアリーのアルバムが出た時ほとんど気にもしなかった。ところが、今回聴いてみて、思いっきり驚いた。こんな斬新なソロ・ギターは聴いたことがない。本誌No. 321、楽曲解説#110で取り上げたLionel Loueke(リオネール・ルエケ)の千手観音奏法の凄さとは全く違う。メアリーのソロ・ギターの魅力は、その単純な演奏に込められた即興演奏のアイデアからその歌い方まで、素晴らしさが半端ないのだ。例えば、4トラック目の<Sadness>では解放弦の糸巻きを緩めたり張ったりして音程を変えてメロディーを作って行く。しかも、パルスもビートもあるから筆者好みだ。

Mary Halvorson(メアリー・ハルヴァーソン)

今回はNeon Jazz Interview(ネオン・ジャズ・インタビュー)を参考にしてみた(YouTube→)。メアリーはよくNYCブルックリン(Brooklyn)のアーティストと紹介されるが、生まれと育ちはこのボストンのブルックライン(Blookline)という街だ。似ているので紛らわしい。このブルックラインという街は裕福なユダヤ系アメリカ人が住む地域で、美味しいベーグル屋やコーシャーミールのレストランが多いのと、学者が住む街としても知られている。余談だが、ハルヴァーソンという名は北欧系でユダヤ系ではない。幼少の頃バイオリンを習わさせられたが熱中しなかった。その代わり、家にあったギターに興味を持った。11歳の時ジミヘンを聞いて衝撃を受け、the Beatles(ビートルズ)とthe Allman Brothers(オールマン・ブラザーズ)に熱中し、近所のイスラエル人ギタリストのレッスンに通い始める。彼はバークリー卒業のジャズ・ギタリストだったので、ジャズを教えられた。父親のジャズのレコード・コレクションを聞かされて育ったので、ジャズが好きだったわけではないが違和感はなかった。

高校に入ると、仲良しになった友達は皆んなジャズ好きで、レコード交換が頻繁になった。気が付くとMiles Davis(マイルス)、John Coltrane(コルトレーン)、Thelonious Monk(モンク)にどっぷり浸かっていたそうだ。とは言え、音楽は趣味で、南隣りの州、コネチカットにある著名な私学、ウェズリアン(Wesleyan)大学の生物学科に入学し、将来リサーチャーを目指したそうだ。この大学で教鞭を取っていたAnthony Braxton(アンソニー・ブラクストン)の授業を見学し、人生が変わる。すぐに生物学科から音楽学科に編入し、ブラクストンに師事した。ブランクストンに自分だけの音楽を創り出すことを教えられた、と彼女は語るが、それを消化できたということは、ギターは趣味でやっていただけと言えど、すでにテクニックを完璧にマスターしていたということだ。

メアリーは卒業後、NYCブルックリンに移住し事務職を得、夜セッションに出かけるという生活を始めたそうだ。ここから一挙にものすごい数のプロジェクトを始めて行く。サポーティング・ミュージシャンとして雇われるのではなく、色々なミュージシャンたちとコラボレーションのプロジェクトを多々こなす、という偉業だ。それほど彼女の頭の中には、ブラクストンに触発されたアイデアが次々と湧き出ていたのであろう。Jazzwiseのインタビューで、スター・プレーヤーとそのバンドのメンバーという構成より、全員で音楽を作る方が好きだ、と語っている。これは、「女性らしい」考えかもしれない。今の世の中でこういう発言はかなり危険だ。現政権による白人至上主義の推進によって公民権問題と人種問題がさらに悪化しているこのアメリカだが、だからこそ知識階級は差別に対してさらに敏感になっている。「女だから」と言うような発言は絶対に許されない、の、だが・・ 男性と女性の違いを研究した人類学の文献は多くある。90年代前半に流行ったDeborah Tannen著の『You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation』という、男と女のコミュニケーションの違いをおもしろおかしく書いた本があった。Tannenは人類学者ではなく言語学者で、ジョージタウン大学でコミュニケーションを教えていた。その中で特に印象に残った記述があった。パーティなどで新しい男性が入って来ると、まず自慢話をして自分が上位に立てるような印象付けを試みる傾向がある。女性は反対に、まず皆の言うことを静かに聞いて、輪に受け入れらるようにする傾向がある、というものだった。90年代の話だ。現在これが当てはまるか疑問だ。だが、例えば、アメリカでジャムセッションに飛び入りする、ほとんどの男性ソロ楽器奏者の演奏がこれに当てはまると思う。これに対し、当時の女性ジャズ・ミュージシャン(ソロ楽器、リズム隊問わず)の反応はまちまちだった。本誌No. 232、楽曲解説#21でジュリ・アレンを書いた時に触れたので、ぜひご覧ください。簡単に言うと、当時ジャムセッションに飛び入りする女性ジャズ・ミュージシャンは、男性に対抗しようとして必要以上に力が入った演奏をするか、男性の威圧感に負けて萎縮した演奏になる状況を多く目撃した。そして、性別の差を完璧に無視できる女性ジャズ・ミュージシャンはすでに別の次元で成功しており、筆者が参加するようなジャムセッションではお目にかからなかったものだ。

Amaryllis(アマリリス)

現在メアリーが2012年に発足したThumbscrew(サムスクリュー、蝶ネジの意)というトリオのプロジェクトと並行して活動しているのがこの「アマリリス」だ。2020年、コロナで演奏活動を休止させられた彼女が作曲に集中し、南アフリカに生息する、美しくも球根に毒を持つこの花のイメージで作った2管編成のセクステットだ、と語っていた。どちらのプロジェクトも、ドラムはメアリーと2000年以来からの相棒であるTomas Fujiwara(トマ・フジワラ)という日系アメリカ人で、彼もボストン出身らしいのだが、メアリーとの出会いはNYCだそうだ。筆者はトマをかなり気に入っている。筆者のお好みのグルーヴ系ではないが、彼のタイム感の気持ちいいこと。他のメンバーは、Hiromiの「Sonicwonderland」で活躍する若手トランペッター、Adam O’Farrill (アダム・オフェリル)、トロンボーンにJacob Garchik(ジェイコブ・ガーチク)、ヴァイブラフォン(日本ではヴィブラフォン)にPatricia Brennan(パトリシア・ブレナン)、ベースはNick Dunston(ニック・ダンストン)だ。「アマリリス」は『Amaryllis (2022)』、バイオリンのLaurie Anderson(ローリー・アンダーソン)をゲストに迎えて『Cloudward (2024)』をリリースし、今回の『About Ghosts (2025)』ではアルトのImmanuel Wilkins(イマニュエル・ウィルキンス)とテナーのBrian Settles(ブライアン・セトルズ)を加えてのオクテットだ。管の譜面を書くのが楽しくてしようがない、と語っていた。

写真:Ernest Stuart

『About Ghosts』

この「幽霊たちについて」という不思議な題、どこを探しても解説がない。なんと、このアルバムにはライナーノーツさえない。説明なしで音楽を聴いてほしいといったところだ。筆者が作曲作品に意味不明なタイトルをつけて、タイトルから印象を与えるのを避けることと似ている。ここでもメアリーに共感してしまった。つてを頼ってメールアドレスを探し出して連絡してみると、気さくに答えてくれた。彼女は霊感に強い方らしく、ツアー中に訪れた地で霊の存在を感じることが多々あり、それぞれの印象をアルバムにしたかったのだそうだ。もうひとつ、このアルバムは1月に他界したフリー系ペダル・スティール・ギター奏者であるSusan Alcorn(スーザン・アルコーン)に捧げられたものだそうだ。スーザンはメアリーの仲が良かった友人で、他界後でも彼女が話しかけてくる声が聞こえるのだそうだ。

このアルバムをなんとなく聞き初めた。1トラック目の<Full of Neon (ネオンがいっぱい)>で7拍子のオスティナートが始まり、精密に書き込まれた譜面を4管が演奏し初めて、おお、っとなった。いたずらに凝った譜面ではない。しっかりとモチーフが振り分けられて発展して行く。ミンガスの音楽にもっとはっきりしたストラクチャーが与えられたもののように聞こえる。アンサンブルのタイトさも半端ない。しかも、タイトなのに一生懸命演奏しているようには全く聞こえないところにぐっと惹きつけられた。ヴァイブラフォンとギターの独立したオスティナートが見事なレイヤーを構築している。フジワラの幅のあるビートのドラミングが最高だ。まるで彼がこの曲のシェーピングを一手に担っているかのようだ。

2トラック目の<Carved From>は今回取り上げたので後述する。3トラック目の<Eventidal>のタイトルは造語だ。「Eventide」は夕暮れという意味だが、このメアリーの造語は、恐らく「時間の移ろい」という印象だと思う。この曲は、まるで日本の子守唄のようなテーマを持っている。このトラックでもフジワラのブラシ・ワークが絶妙に活躍している。この曲での管はテクスチャーを担っているが、ペダルトーンを使った部分がちらっと出現して驚いた。絶妙な隠し味、と言ったところか。ちなみに、この曲はヴァイブラフォン・フィーチャーだ。

4トラック目の<Absinthian (アブサン酒)>は、これまた奇抜なアルペジオで始まる。今回楽曲解説にこれを選ぼうか散々迷った。この曲の印象も強烈だったからだ。このアルペジオ自体がテーマになっており、それぞれの管楽器の間でこのアルペジオを細分化して回すアレンジがやけに新鮮だった。それにしても、このテーマはどの管楽器にとっても相当難易度が高い。高度なクラシックのテクニックが要求されている。全員がリラックスしてこれを演奏していることに驚く。小刻みに進行するハーモニーもすごい。フォームも奇抜で、12小節の最後に2拍無音になるというヴァースが繰り返されてからコーラス部分に入る構成で、これが、まあカッコいいこと。

5トラック目がタイトル曲の<About Ghosts>だ。バラードなのだが、「3拍+1拍休み」と「4拍+2拍休み」というフレージングが交差し、なんとも不思議な、夢の中にいるような、または、句読点なしのひらがなばかりの文章のようなモチーフを連ねて行く。この曲はメアリーのギター・ソロがフィーチャーされている。これがまたいい。単音トレモロでワープ・エフェクトを使った部分で思わずうるうる来てしまった。

6トラック目の<Amaranthine (枯れないもの)>も、かなり凝ったリズムがテーマになっており、パルスが入り乱れる。ビバップの匂いがする管のテーマに対し、フジワラのマーチ風のスネア、それに対しメアリーには珍しく素直なジャズのコード進行、と相変わらず色々満載で面白い。

7トラック目の<Polyhedral (数学用語の多面体構造)>は2分強と短く、6トラック目が発展したもののように聞こえる。管のテーマのビバップ感はさらに強まり、バンドはまさに多面体構造に相応しい複数のレイヤーを敷き詰めて行く。

8トラック目、最終トラックの<Endmost>というタイトルは、「最後に」という意味だ。これが、拍子抜けするほど普通の曲なのだ。これは、もしかしたら「頭のトラックに戻ってもう一度聴きたい」と思わせるためのトリックなのではないだろうか。と、思っているとフジワラの驚異的なドラム・ソロが始まる。その伴奏をするのは、メアリーのエフェクターがかかったギターのオスティナートで、これはこの曲のテーマの展開形だ。これが40秒ほど続いたところでピタッと止まる。これがこのアルバムのエンディングだ。かなり強烈。謀られたように1トラック目に戻って聴き直した筆者であった。

<Carved From>

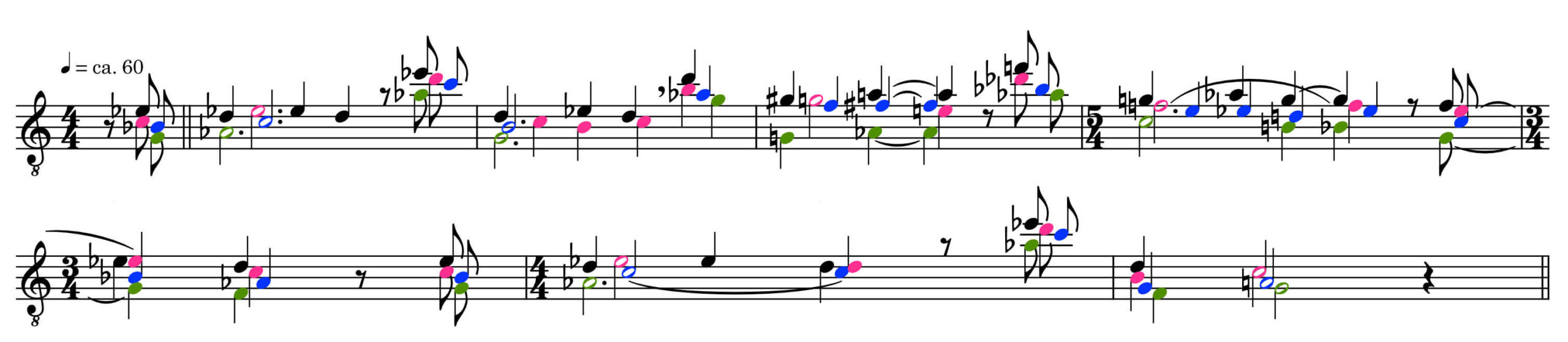

DM Stith(DM・スティット)によるアートワークと、Robert Edridge-Waks(ロバート・エドゥリッジ・ウェイク)によるアニメーションをぜひお楽しみ頂きたい。この曲のタイトルの意味は、「彫刻(または彫り出したもの)の素材」と言ったところか。まず第一テーマが4管によるコラールで始まる。美しいメロディーだが、1オクターヴ高いピャッというヒットがフレーズの切れ目に挿入されているところがなんとも耳を引き、このメロディーが頭から離れなくなった。ヴォイシングも相当凝っていて、内声の動きも巧みだ。採譜してみた。ト音記号の下に8とあるように、実音は1オクターヴ下だ。黒がトランペットによるリード、ピンクがアルト、青がテナー、緑がトロンボーン。多少見にくいが、ご容赦頂きたい。

この7小節の第一テーマが終わる前にメアリーが第二テーマを4回繰り返す。そこでヴァイブラフォンが第三テーマを始めると、そのど真ん中でベースが畳み込めるように加わる。この入り方のなんとカッコいいこと。このラインを軽々と弾くダンストンに感嘆する。ここでメアリーが第四テーマにスイッチする。以降この4つのテーマがレイヤーとして、重なって進行していく。この構成が実に絶妙だ。第二〜第四テーマをご覧頂きたい。

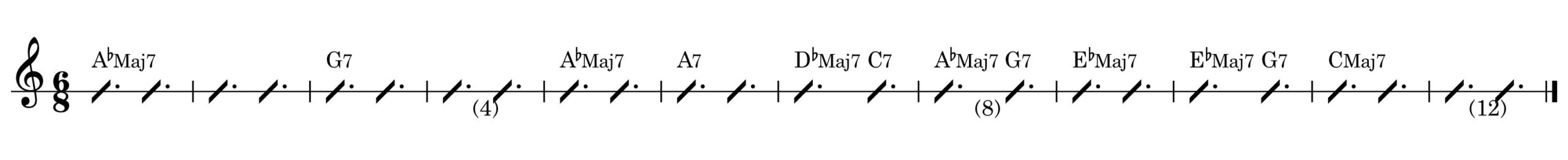

この曲はメアリーのギター・ソロがフィーチャーされている。強いピッキングでビハインド・ザ・ビートのスレスレのところでグルーヴしているのが気持ちいい。若い頃のPat Martino(パット・マルティーノ)のタイム感に通じる。蛇足だが、筆者はマルティーノの『Impressions (1974)』が大好きだったものだ。さて、ソロ・コーラスのコード進行を採譜してみた。

12小節フォームだがブルースではない。このコード進行は第一テーマのものだ。A♭Maj7とG7を2度繰り返したり、細かく進行が変わる3小節目を引き伸ばしたりしてソロ・コーラスに適するように調理されている。フジワラとベースのダンストンのスイング感も最高だ。続いてウィルキンスのアルト・ソロに移るのだが、ここでのメアリーのコンピング(伴奏)がまた最高だ。ぜひじっくりお楽しみ頂きたい。

ジェイコブ・ガーチク, パトリシア・ブレナン, メリー・ハルヴァーソン, Johnny Smith, ジョニー・スミス, Amaryllis, アマリリス, Tomas Fujiwara, Jacob Garchik, ロバート・エドゥリッジ・ウェイク, Patricia Brennan, ニック・ダンストン, Brian Settles, ブライアン・セトルズ, Susan Alcorn, DM Stith, DM・スティット, Robert Edridge-Waks, イマニュエル・ウィルキンス, メアリー・ハルヴァーソン, anthony braxton, アンソニー・ブラクストン, ビル・フリゼール, Bill Frisell, Jimi Hendrix, スーザン・アルコーン, トマス・フジワラ, ジミ・ヘンドリックス, Mary Halvorson, サムスクリュー, Immanuel Wilkins, Adam O'Farrill, Nick Dunston, アダム・オフェリル