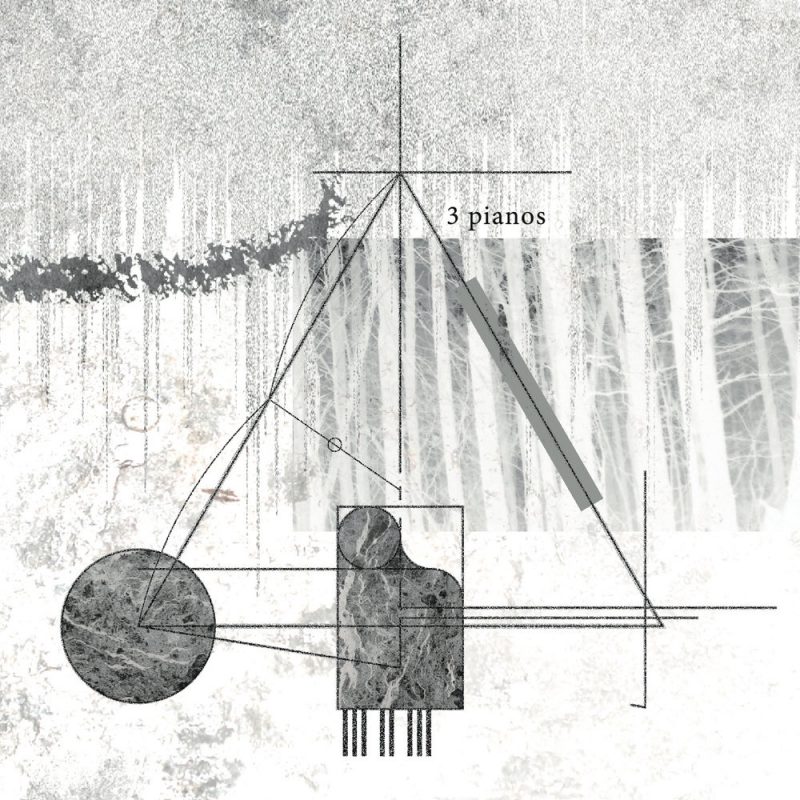

#1376 『Tanaka/Lindvall/Wallumrød / 3 pianos』

text by Narushi Hosoda 細田成嗣

Nakama Records – NKM007CD/LP

Ayumi Tanaka – piano

Johan Lindvall – piano

Christian Wallumrød – piano

- till patrick modiano no. 1

- 34

- till patrick modiano no. 2

- 31

- till patrick modiano no. 3

- romaine brooks

- 33

Recorded by Ingar Hunskaar at the Norwegian Academy of Music in June 2016, Oslo

Mixed by Ingar Hunskaar

Mastered by Fridtjof A. Lindemann

Cover art & design by Junpei Tetsuha

Track 1, 3, 5 & 6 are composed by Johan Lindvall

Track 2, 4 & 7 are composed by Tanaka, Lindvall and Wallumrød

五線譜から逃走するピアニズム

ノルウェーを拠点に活動する三人のピアニストによる、三台のピアノを用いて行われた演奏を、作曲作品と即興演奏を交互に取り入れて収録したアルバムである。演奏に参加しているのは、一昨年リリースされたソロ・ピアノ作品『Pianokammer』も話題を呼んだクリスチャン・ヴァルムルー、自身のトリオや今年に入ってから編成が拡大されたグループNakamaなどで活躍する田中鮎美、そして一九九〇年生まれの新鋭ヨハン・リンドヴァルの三人だ。演奏メンバーのなかで最も若いリンドヴァルは、これまでにいくつかのジャズ・グループで活動してきているが、他方では衆目を集めたメッテ・ヘンリエッテのECM作品へ参加しているほか、昨年末にはドイツのレーベル〈エディション・ヴァンデルヴァイザー〉から自ら作曲及び演奏した彼自身の名義になるアルバムもリリースしており、現代音楽の世界でも頭角をあらわしてきた俊才である。本盤においても、三人の即興演奏によるトラックをのぞく作曲作品をすべてリンドヴァルが手がけており、そうした意味ではこのアルバムは、実質的に彼の準リーダー作品と位置づけることができるものとなっている。音楽的な嗜好もバックグラウンドとなるような経験も大きく異なる三人でありながら、どのセットにおいても演奏はそれらの際立つ個性がぶつかり合うことなく、むしろ不思議と一体となって溶け合いながら、得体の知れぬ一人の奏者が一台の楽器を扱っているかのごとき不気味さがあり、しかしそうした不気味さは結果的に出来上がるサウンドに、一人の人間が一台のピアノを扱っては生み出せないような美しさを纏わせている。

フランスの小説家パトリック・モディアノに捧げられた三曲は、ドラムのブラッシングのように挿入される内部奏法のサウンドをのぞいては抑制されたモノトナスな響きで構成されており、あるピアノの音が聴こえたかと思えば幽霊のようにその残像が重なってくるといった、奥行きや質感の微かな違いが醸し出すディレイ効果が幻想的な音場をかたちづくっている。作家の堀江敏幸はモディアノを評して「空っぽな感覚と、置き去りにされたときの茫然自失」と言いあらわしたことがあったが、まさにこの言葉をそのまま当て嵌めることのできるような物寂しさと、そうした満たされなさが差し向ける美的感覚を聴かせてくれる。同じくフランスで活躍した画家のロメーン・ブルックスに捧げられた一曲もまた、彼女の作品がダークな官能美を湛えているように、どこか不穏な空虚感を漂わせている。彼の地で沸き起こった印象主義音楽を思わせる肌触りでありながら、ミニマリスティックに繰り返される旋律がまどろみ、深いリバーブによって減衰音が戯れるように渾然一体となっていく音響だ。そしてこれらの作曲作品のあいだには、微分音程を多用するセット、内部奏法を駆使したりプリペアドされたピアノの打楽器的な掛け合いがなされるセットなど、それぞれにテーマとなるようなモチーフを感じさせる即興セッションが繰り広げられている。三人の演奏によって重ね合わされた五線譜が多層化/立体化していく作曲作品に対して、五線譜によっては捉えられないような音高と音色が飛び交う即興演奏といったふうに、ともに西洋音楽の歴史と成果を象徴する記譜法から逸脱する素振りをみせていく演奏。

かつてコンロン・ナンカロウの自動ピアノ作品を指して「テクノ的」と言ってのけたのは美術批評家の椹木野衣だったが、それは時を経ることでいまや家具のように自然な風景と化しているピアノが、発明当時には五線譜を具現化する「脳の延長」として紛れもなく最先端のテクノロジーの産物であったということを、人間が弾くということを一旦留保してピアノそれ自体のテクノロジカルな可能性を全面化するナンカロウの作品が想起させたからだった。しかしナンカロウは五線譜を超えてまでピアノそれ自体の機械的特質に固執するあまり、均質化された単一の音色と音高方向についてはデジタルなピアノも、演奏者の感覚に拠らなければ決定できない時間軸方向に関してはアナログでしかありえないことをはからずも暴露してしまったのだった、と喝破したのは美術家の中ザワヒデキである。本盤において見られる微分音程の使用や内部奏法の利用などは、ピアノのデジタルな領域とは真反対の方向性を取るものである。くわえて、ライヴ映像を観るとメトロノームによって正確に計測された時間――ピアノがデジタル化し得なかった領域――が用いられてもいることを考え合わせるならば、ここではピアノそれ自体の可能性が、あくまで五線譜との乖離において拡張/探索されているのだと言うことができるだろう。どこまでも人間を介した音でありながら、三人の指先がひとつとなってわたしたちに迫り来る演奏は、ピアノの非テクノロジカルな側面を強調し、人間ならざる生き物によって限界まで推し進められてしまうような不安がある。それを聴くことはやはりどこか落ち着かなさを覚え、不気味であり、しかしこの上もなく美しい。

田中鮎美, クリスチャン・ヴァルムルー, ヨハン・リンドヴァル