#1334 『Nakama / Grand Line』

text by Narushi Hosoda 細田成嗣

Nakama Records NKM004CD/LP

Adrian Løseth Waade – violin

Ayumi Tanaka – piano

Andreas Wildhagen – drums

Christian Meaas Svendsen – double bass, comp.

- Doremingo + Taiko__Grand Line

- The Sun__Uzumaki

- Nanika__Decks

- Tsunagari__Split&Curve

- Kusama__Events

- Suffering feat. Daily Choices Fail Compilation

- Daily Choices__Metro

Recorded by Jan Erik Kongshaug, Rainbow Studio, Oslo 22.04.2016

Mixed and mastered by Christian Obermayer, Oslo, 22.-23.04.2016

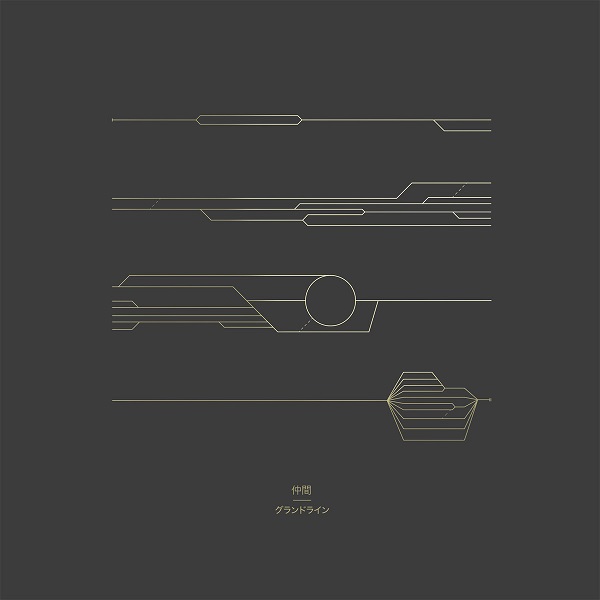

Cover art by Christian Meaas Svendsen

Cover design & photos by Mikkel Cappelen Smith

「形式」と「内容」の相克から

多彩なアイデアを盛り込んだ様々な形態での即興演奏から、決してコンセプト主義に堕することのない作曲作品の提示、あるいはロバート・グラスパーに代表される現代ジャズの動向に接近した試みなど、新世代のベース奏者クリスティアン・メオス・スヴェンセンの活躍には、北欧のローカルな音楽情況にとどまることのない同時代的な目覚しさがある。ノルウェーを拠点に活動を行っているNakamaは、スヴェンセンの多岐に亘る参加プロジェクトのなかでも、とりわけ作曲作品と即興演奏をめぐる彼の音楽性が、「仲間」との共同作業を通して全面的に展開されていく音楽グループだ。衝撃的なデビュー・アルバム『Before the Storm』の発表からおよそ半年後の五月末に、早くもNakamaによる二枚目のアルバム『Grand Line』がリリースされている。前作においては、あくまで共演する四人が生み出す固有の「イディオム」に焦点があてられながら、様々な「サイレンス」の関係性のありようが、フレーズの極端な繰り返しやノイズを取り込んだインタープレイによって表されていたのだった。今作においても沈黙の響きを随所に聴き取ることができるものの、それは結果としてそのようにあるのであって、テーマとなっているものは前作から一転して異なっている。ここで取り上げられているのは、音楽の「形式」と「内容」の相互作用にフォーカスしたユニークな試みだ。

本盤の演奏にあたって用意された楽譜は二種類に分かれている。片方は図形譜であり、アルバム・ジャケットに四段に分かれて見られるように、左から右に引かれた直線や円が、実線と一部は破線によって描かれている。演奏者はこのうち一本の線を辿っていくことになるのだが、途中で現れるアルファベットの記号が沈黙や即興を指示するものであったり、もう片方の種類の楽譜に記載された内容を参照することを指示していたりする。これはいわば演奏を構造化する形式となっていて、具体的な音の指示はなにも含まれていない。もう片方の種類の楽譜は音楽譜となっており、通常の五線譜や特定の行為を指示する言葉(なにかリズミカルなものを、など)が、格子状に整理された図面の上に記載されている。図形譜の記号に従って、指定された格子の部分を参照するという仕組みになっているのである。これはいわば音楽を具体化する内容となっており、いつ・どのように演奏されるべきかといった指示は含まれていない。ただし音楽譜は必ずしも参照しなければならないということではなく、さらにはたとえ参照したとしても、実際の演奏は演奏者の裁量に委ねられることになる。収録楽曲のタイトルはアンダーラインを挟んで左側が音楽譜の、右側が図形譜のタイトルを意味しており、演奏者はこれら二種類の楽譜を組み合わせて音を出していく。

要するに、ここではある種のゲームのように演奏がルール化されているのである。二種類の楽譜の組み合わせ次第では、何通りもの演奏が可能になることだろう。さらに組み合わせた楽譜から実際にどのような音を紡ぎ出すのかということを考慮に入れるならば、無限に近いバリエーションがもたらされることにもなる。これはあり得る無数の可能性のうちから、その時その場で唯一つの現実性を掴み取って生きていくという即興演奏の方法論を、より複雑なものとしてシステム化したのだということもできる。それは即興演奏の矛盾を孕んだ潜勢力に、ひとつの突破口を与えることになるだろう。音楽において鬩ぎ合う「形式」と「内容」を巧みに操作することによって、演奏者に根差した固有の「イディオム」を扱いながらも、同時に個人化された「イディオム」の閉域から脱することをも可能にするのである。だが結論を急ぐ前に、『Grand Line』において鍵概念となっている「形式」と「内容」とは一体どのようなものとして考えられるのか、もう少し詳らかにしておく必要がありそうだ。

「形式」と「内容」という古くから問われてきた対概念について、ここにそのすべての歴史を紐解いていく余裕はないが、ひとまず「形式」とは音にかたちを与えるためのなんらかの枠組みのことであり、「内容」とはそうしたかたちを与えられるところの具体物のことである、と定義付けておくことにしよう。いつ・どのように行為するべきかという枠組みが記された図形譜は音楽の「形式」を扱っており、具体的にどのような行為をするべきかが記された音楽譜は音楽の「内容」を扱っている。もちろん、記譜された音楽という広い枠組みから眺めれば、特定の図形譜と音楽譜はどちらも記譜法によってかたちづくられる「内容」であるし、あるいは実際の演奏という具体的行為から眺めれば、図形譜と音楽譜はどちらも行為をかたちづくる「形式」であるといえる。「形式」と「内容」とは、このようにあくまで相対的な概念であって、ものごとに絶対的に対応しているわけではない。それゆえあらゆる音楽は、様々に階層化され得るこれら両概念の織り目のなかで成り立っているといえる。

ところがかつて音楽の「形式」からの逃走を図ったひとりの音楽家がいた。「ノン・イディオマティック」を唱えたデレク・ベイリーのことである。そのとき彼は即興演奏というものを、即興演奏それ自体へと還元するために、あらゆる「イディオム」を排した演奏を目論んだのだった。即興演奏を行うことは、あらかじめ定められた楽曲の同一性をなぞることではなく、その時その場でしか生み出し得ない固有の現実を生きるということである。それは原理的に、規定された枠組みからの逸脱が目指されることとなる。しかし世の中の多くの即興演奏はジャンルの正統性に根差したものであって、そこでは演奏の非同一性が目指されているようでありながらも、実際には正統的であることの同一性へと向かっていたのだった。そうではなく、即興演奏それ自体が孕む非同一性そのものを取り出してみせようとしたのが「ノン・イディオマティック」のプログラムである。

断るまでもないが、最期までギタリストであることを手放さなかったベイリーの実践を、たんに「形式」からの逃走としてのみ捉えてはならないだろう。さらに後年のベイリーが、あらゆる即興演奏は既知のものとの関係性においてしか生まれ得ないのだという結論に至ったことを思えば、「ノン・イディオマティック」は実現されるべき(そして挫折した)理想であったというよりも、むしろ「形式」への闘争の手段であったのだと考えることができる。彼はあらゆる「形式」を取り去ってもなおまとわりつく演奏の枠組み――彼自身に根差した「イディオム」の存在――があることを明らかにすることによって、即興演奏がその原理に従って非同一性の極北へ至ろうとも、必然的になんらかの同一性を伴わざるを得ないのだということを示したとも言える。そこでは具体的な行為が枠組みを規定するものとして現れてくるのだ。あらゆる音楽は「形式」から逃れられない。

他方で「内容」を欠いた音楽というものはあり得るのだろうか。七十年代の終わりに作曲家の近藤譲が著した『線の音楽』では(「サイレンス」の後に「ライン」を引くことの奇妙な一致!)、「聴かれることを目指していない音楽」として「外聴覚的音楽」なる概念が打ち立てられていた。聴かれなくてもよいのだから、それは聴かれるべき「内容」を持たなくてもよいようにみえる。近藤がそこで「外聴覚的音楽」のほとんど唯一の例として挙げたのはジョン・ケージの<4分33秒>であった(現在からすれば、ここにはブライアン・イーノが提起した「環境音楽」や、聴取者が眠ることで完成するとされるマックス・リヒターの作品なども含まれることだろう)。<4分33秒>がなぜ「聴かれることを目指していない」のかといえば、そこで取り扱われている命題を一度知ってしまえば、その意味で<4分33秒>を体験することはもはやなくなってしまうからである。

だがそれは音楽に「内容」が不要であるということを意味するわけではない。ケージがそこで明らかにしたことは、あらゆる「内容」を取り去ったはずの音楽においてさえ、そこは空虚な「形式」だけが残されるのではなく、未だなにものかに満たされているということ、すなわち「内容」を欠いた音楽の不可能性をこそ示したのであったから。ケージ自身は「形式」という語彙を「構造」と明確に区別されるべきものとして独特の含みをもたせて用いているものの、彼が音楽の「形式」と「内容」が同じものだと述べるとき、それは音をかたちづくるための枠組みと、そこでかたちづくられるところの具体物という、これら両概念が不可分のものとして捉えられているのだということを意味しているに他ならない。枠組みを設えることは必然的になんらかの具体物を現出させる。あらゆる音楽は「内容」からも逃れられない。

以上のことから次のように考えることができる。『Grand Line』にたとえ図形譜が用意されていなかったとしても、それはいつ・どのように行為すべきかという「形式」から自由であることにはならない。そこで紡がれる継起的な時間において、演奏者がどのように行為を連続させるのかということが、彼ら/彼女らに根差した「形式」として立ち現れてくるだろう。他方ではたとえ音楽譜が用意されていなかったとしても、それは具体的にどのような行為をするべきかという「内容」から自由であることにもならない。図形譜によって規定された枠組みのなかで、演奏者がどのような音の取り扱いを行うのかということが、彼ら/彼女らに根差した「内容」として立ち現れてくるだろう。演奏者に根差した「形式=内容」を、彼ら/彼女らに固有の「イディオム」と言い換えるならば、用意された図形譜と音楽譜は、そうした「イディオム」が個人的なもののうちに包摂されてしまうという隘路から、演奏者が自らの判断によって抜け出していくための手掛かりとしてあるのだといえる。

ここで忘れてはならないのは、図形譜を辿るにせよ音楽譜を参照するにせよ、『Grand Line』において実際にどのような響きを奏でるのかということは、どこまでも演奏者自身に委ねられているということである。そこに張り巡らされたルールは、決して彼ら/彼女らに固有の「イディオム」を否定するものではないのだ。むしろ楽曲の同一性やジャンルの正統性に回帰することのない個人化された「イディオム」が、そこでは音楽の根拠のようなものとして据え置かれており、そのうえで演奏が個人的なものへとのみ回収されてしまうことを逃れるための手段として、このようなルールが与えられているのだといえる。それはリリシズム溢れる田中鮎美のピアノ、枯れた味わいをみせるアドリアン・ロセス・ウォードのヴァイオリン、深みを湛えたクリスティアン・メオス・スヴェンセンのベース、軽やかに浮き沈みするアンドレアス・ウィルトハーゲンのドラムス、そしてそれらが交わり合うことで生まれるサウンドに、様々な角度から光を当てることになるだろう。Nakamaの試みは前作と今作とでそのテーマが一転していながらも、一貫して彼ら/彼女らに固有の「イディオム」を、いかに多様な方法で提示できるのかが模索されてきたのだ。具体的な行為に根差した無二無三の音楽が、演奏のたびごとに異なる側面を露わにするような場を生み出すこと。そこで取り交わされているのは正しく自由な即興演奏だといえないか。

さらに『Grand Line』における作曲コンセプトが、共演する人数も扱う楽器も自由に決められることを考えるならば、これはあらゆる演奏者が個人化された「形式=内容」から抜け出ながら固有の「イディオム」を提示していくためのツールとして、グローバルな普遍性を内包しているともいえるだろう。音楽譜に五線譜のみならず言語による行為の指示が記載されていることは、この点において極めて重要なことであるように思われる。それによって必ずしも西洋音楽に親しんでいなくとも、このゲームに参加することができるようになるからだ。背景を異にする音楽家同士が、なにかひとつの楽曲に奉仕するためではなく、それぞれが演奏家として主体となりながら共同作業を試みる方法といえば、たとえばジョン・ゾーンのゲーム・ピース群が思い起こされる。とりわけ高い完成度を誇る「コブラ」は、そうした方法論のひとつの理想型と評されることも多い。だが「コブラ」によって実現される音楽が、民主主義的な共同の可能性に賭けられているのだとすれば、『Grand Line』ではむしろ多様な参加者の潜在性を、いかに自由を確保しながら顕在化していくのかということに賭けられている。それは個人となった演奏家が自らと向き合い、あるいは共演者との関係性に向き合うための、かつてなく魅力的な実践である。このような汎音楽的実践を、北欧のローカリズムの現れとしてのみ捉え、そこに閉じ込めておくような見方があってはならない。

田中鮎美, クリスティアン・メオス・スヴェンセン, Nakama, アドリアン・ロセス・ウォード, アンドレアス・ウィルトハーゲン, デレク・ベイリー, ジョン・ゾーン, ジョン・ケージ, Cobra, 4分33秒