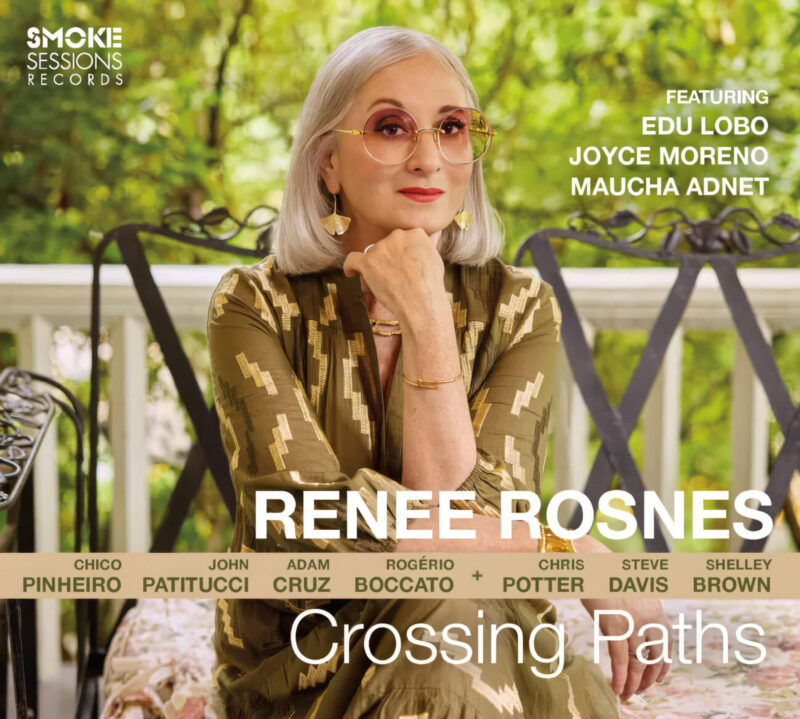

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #111 Renee Rosnes<Estórias da floresta>

この12月6日にRenee Rosnes(リーニー・ロズネーズ、日本ではリニー・ロスネスなので以下リニー)の新譜、『Crossing Paths』がリリースされた。リニーと言えばRon Carter(ロン・カーター)の「Foursight Quartet」を12年間も務めているピアニストだ。中でもこの<My Funny Valentain>の映像が最も印象深い。ロン・カーターの自由自在にすっ飛びまくるハーモニーに瞬時に対応する彼女の実力と、彼女自身のハーモニーの操り方に魅せられる。ちなみに「リーニー」とはIrene(アイリーン)の愛称で、ロン・カーターは彼女をリニーと呼ばず本名のアイリーンで呼ぶ。リニーはカナダ人だ。顔の印象からてっきりユダヤ系と思っていたのだが、ロズネーズとはノルウェー系の名前だそうだ。もちろんユダヤ系の血は混ざっているかも知れない。

さて、リニーと言えばスイング・ビートでご機嫌なタイム感を披露するピアニストであり、また作曲家としても活躍しているが、グヮっと魅了されるというような印象ではなかった。この新作、リニーのブラジル音楽への想いが込められたアルバムということで、不安を覚えながらも興味を引かれた。他国の文化の音楽を扱うのは非常に危険を伴う。特にジャズ・ミュージシャンは色々な文化の音楽を取り入れて新しい音楽を作ることに慣れている立場から、同じ観点で他国の文化の音楽を安易に演奏するとネイティブに拒否されかねない。例えば日本語も話せない、日本に住んだこともない外国人ミュージシャンが「春の海」のような日本の伝統的な名曲を安易に演奏する場面をご想像頂けると理解しやすいだろう。

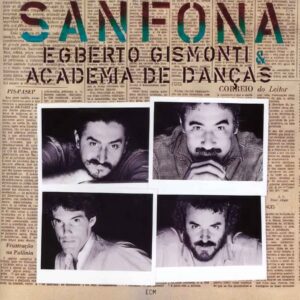

このアルバムのオープニング・トラックは、あのEgberto Gismonti(エグベルト・ジスモンチ)の<Frevo>だ。筆者が初めて買ったジスモンチのアルバム、『Sanfona』(1981) の3トラック目に収録されている。ちなみに4トラック目の<Lôro>は筆者のレパートリーでもあるほどこのアルバムには馴染みがある。この<フレーヴォ>というタイトルはブラジル北東部のリズムの名前で(この地域の音楽の特徴については本誌No. 313、楽曲解説#102でAmaro Freitasを取り上げた時に触れたのでぜひご参照下さい)、速いマーチのことだ。興味深いのは、ジスモンチ本人がこのフレーヴォは「Dobrado」(ドブラード) 、つまり軍隊のマーチと言っているそうで、当時のブラジルの軍事政権を揶揄している可能性がある。だが、なんと言っても特筆すべきは、このオリジナルの録音はかなり前衛的演奏で、筆者の馴染みのあるフレーヴォのリズムはひとっかけらも出てこないことだ。何か他国人には理解できない特殊な匂いがする。このタイトルでこの演奏、他国人がやれば「フレーヴォを理解していない」と非難されるところだが、ネイティブが、しかも国宝級のジスモンチがやっているので誰も文句を言わない。もしかしたらリニーはそんなところに目を付けたのかも知れない。

Renee Rosnes(リニー・ロスネス)

勉強不足なことにリニーのことは名前以外よく知らなかったので、ネット検索で調べたことをご紹介する。彼女は1962年3月24日にカナダのレジャイナに生まれ、ノースバンクーバーで育った。トロント大学でクラシックのピアノを勉強した後、グラントを得てNYに移住しジャズにどっぷり浸かる。ブルーノートのアフター・アワー・ジャムの専属ピアニストになり一挙に名を馳せ、1986年、彼女24歳の時にJoe Henderson(ジョー・ヘンダーソン)のバンドに雇われる。2年後の1988年にWayne Shorter(ウェイン・ショーター)のバンドに雇われ、翌年1989年からJ. J. Johnson(J・J・ジョンソン)のバンドで彼が引退する1997年まで専属ピアニストを務めた。1990年には『Renee Rosnes』というアルバムがすでにブルーノートから出ており、Branford Marsalis(ブランフォード・マルサリス)、ウェイン、ロン・カーター、Lewis Nash(ルイス・ナッシュ)というものすごいメンバーのみならず、なんと1曲Herbie Hancock(ハービー・ハンコック)との2台ピアノのトラックまで収録されている。残念ながらこのアルバムはどこにも見つけられなかったが、3曲だけこちらのページで部分的に試聴できる。このアルバム直前、1989年のライブの映像を見つけた。ピアノ・ソロが始まっていきなり釘付けにされたのでご紹介したいと思う(YouTube →)。蛇足だがここでのドラムのBilly Drummond(ビリー・ドラモンド)は当時の彼女の結婚相手らしい。

筆者にとってリニーと言えば彼女のバンド、「ARTEMIS」だ。アルテミスとはギリシャ神話の狩猟・貞潔の女神のことで、バンド・メンバーは全員女性だ。実はこのベースは筆者もボストンで共演したことのある、現在NYで活躍する日本人ベーシスト、植田 典子さんだ。彼女はご機嫌にガンガンドライブするベーシストで、筆者のお気に入りだ。トランペットは筆者のバークリーでの学友、Ingrid Jensen(イングリッド・ジェンセン)で、当時彼女は超絶技巧奏者として他を寄せ付けなかった。キャッチーなメロディとご機嫌なタイム感を楽しむのを好む筆者としては、リニーの作曲作品に対して比較的素通りしていた。だが、このアルテミスは典子さんのご機嫌なベースのおかげでこのバンド、どの曲もじっくり楽しませて頂けるのだ。イングリッドはRandy Breckerの影響を強く受けており、筆者はこれもかなり気に入っていることを付け加えておこう。

『Crossing Paths』

さっそくこのアルバムについて書いてみたいと思う。今月号のダウンビート誌にこのアルバムが大きく取り上げられ、5ページに渡るインタビューが掲載された。筆者がこのアルバムに興味を持った大きな理由が参加ゲスト・アーティストだ。まず、あのEdú Lobo(エドゥ・ロボ)が彼のヒット曲、<Pra dizer adeus>と、我々ジャズ・ミュージシャンが好んで演奏する<Casa Forte>を歌っていることだ。この<Pra dizer adeus>(さよならを言うために)という名曲は100人近くのアーティストが録音しているそうだが、最初の録音は1966年のElis Regina(エリス・ヘジーナ、日本ではレジーナだが以下へジーナ)の『Elis』に収録されて大ヒットとなった。エドゥ本人が録音したのは、多分1981年のAntônio Carlos Jobim(アントニオ・カルロス・ジョビン)との共作アルバム、『Edu e Tom』が最初だと思う。我々多くのブラジル音楽愛好家がそうであるように、リニーもへジーナのアルバムの数々を愛聴し、それが今回のアルバムに反映されているとインタビューで語っていた。

さっそくこのアルバムについて書いてみたいと思う。今月号のダウンビート誌にこのアルバムが大きく取り上げられ、5ページに渡るインタビューが掲載された。筆者がこのアルバムに興味を持った大きな理由が参加ゲスト・アーティストだ。まず、あのEdú Lobo(エドゥ・ロボ)が彼のヒット曲、<Pra dizer adeus>と、我々ジャズ・ミュージシャンが好んで演奏する<Casa Forte>を歌っていることだ。この<Pra dizer adeus>(さよならを言うために)という名曲は100人近くのアーティストが録音しているそうだが、最初の録音は1966年のElis Regina(エリス・ヘジーナ、日本ではレジーナだが以下へジーナ)の『Elis』に収録されて大ヒットとなった。エドゥ本人が録音したのは、多分1981年のAntônio Carlos Jobim(アントニオ・カルロス・ジョビン)との共作アルバム、『Edu e Tom』が最初だと思う。我々多くのブラジル音楽愛好家がそうであるように、リニーもへジーナのアルバムの数々を愛聴し、それが今回のアルバムに反映されているとインタビューで語っていた。

<Pra dizer adeus>にはリニー特有の凝ったアレンジはされておらず、現在81歳のエドゥが実に味わいのある歌をしみじみと聴かせてくれる。リニーとエドゥの出会いが面白い。エドゥの方がリニーにInstagramでメッセージを送って来た。リニーの1995年作品、『Ancestors』のオープニンング・トラックはエドゥの大ヒット曲、<Upa Neguinho>だった。もちろんこれもへジーナのレパートリーだ。『Dois na Bossa – Número 2』(1966年) に収録されて大ヒットとなった。リニーのこの曲のアレンジは、ジャズ・ラテンのバックビートの効いたパーカッションで始まり、第一テーマはルバートでリズム隊にスーパーインポーズさる。オリジナルの印象とはかなり遠いが、筆者の記憶ではへジーナもこのようなアレンジで歌った録音があったと記憶する。この曲の原曲および最も一般的な演奏はサンバだが、リニーはBaião(バイアォン、日本ではバイヨン)のリズムに変更している。ノルデスチのリズムだ。しかもベース・ラインはネイティブにはない、かなりジャズ的な発想の音使いだ。筆者も自分のバンド、「ハシャ・フォーラ」でこういうアレンジを多々やって来たが、常にネイティブの受け取り方が心配であった。ところがなんとエドゥは「こんな素晴らしいアレンジは聴いたことがない」と言ってリニーにメッセージを送ったのだそうだ。それ以来ふたりはヴァーチャル・ペンパルを続けて今回のこのアルバムに至ったらしい。

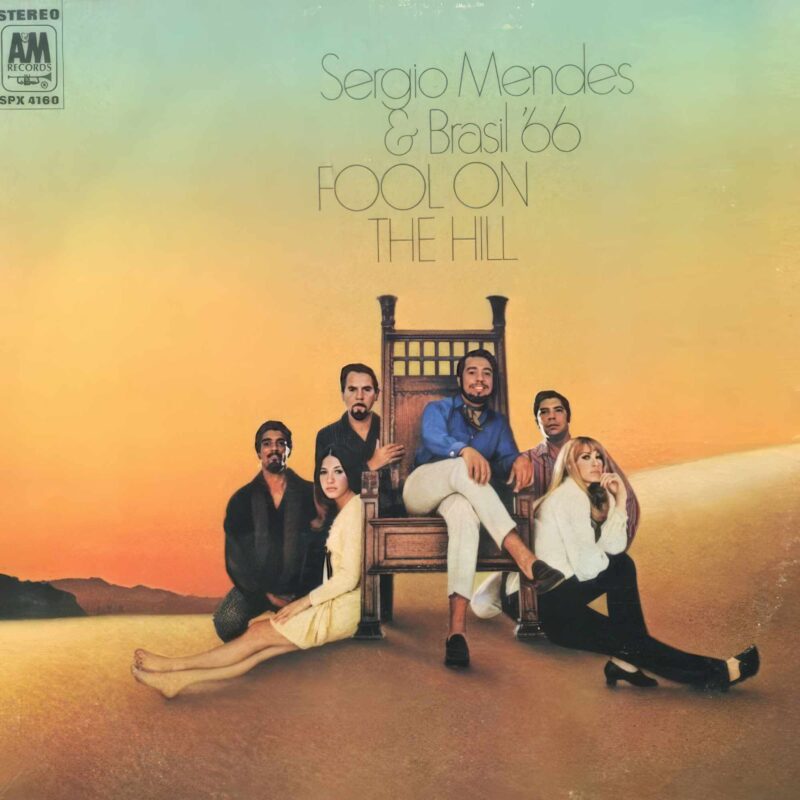

エドゥのもう1曲は<Casa Forte>だ。歌詞はなく、かっこいいBaiãoのグルーヴでスキャットする曲なので、ジャズ・ミュージシャンの中でポピュラーなセッション曲だ。へジーナはこの曲を『Elis, como e porque』(1969) に、言葉で言い表せないほど(涙腺に来る)素晴らしい録音を残したが、最初の録音はその1年前、我々ジャズ・ミュージシャンが魅了されたSérgio Mendes(セルジオ・メンデス)のUSヒット作、『Fool on the Hill』(1968) だ。興味深いのは、リニーはわざわざエドゥの1970年録音、『Sergio Mendes Presents Lobo』のアレンジをベースにしている。リニーのアレンジではジャズ・ヴォイシングのホーンセクションが入るところがなかなか新鮮だ。

次のゲスト・アーティストは筆者も大好きなJoyce(ジョイス)だ。ご存じの方も多いと思うが彼女の影響力は計り知れない。筆者は昔ブラジル人女性歌手のバック・バンドの仕事を数多くしたが、ジョイスのスタイルのコピーのブラジル人歌手が多いことに驚くとともに嬉しい気持ちにさせられた。それほどジョイスのスタイルは万人の心をつかむ。ジョイスは1998年に『Astronauta – Canções de Elis』というエリス・へジーナ・トリビュートアルバムを発表した。その録音にリニーが呼ばれたのだ。その12トラック目に収録されていた<Essa mulher>はジョイスがへジーナに書き下ろした曲で、へジーナの1979年作品、『Elis, essa mulher』のタイトル曲だ。翌年1980年にジョイス本人も『Féminina』でこの曲を録音している。「Féminina」とは「女性」と言う意味で、<Essa mulher>は女性の日課を美しく語りあげる歌だ。ジョイスのこのリニーのアルバムでの歌は以前の録音より遥かにジョイス節が効いていて実にいい。この曲も2トラック目の<Pra dizer adeus>同様リニーの凝ったアレンジはされていないが、Steve Davis(スティーヴ・デイヴィス)のトロンボーンを配した素敵なアレンジがされている。

このアルバムにはお約束のジョビンの作品も2曲収録されている。<Canta, canta mais>と<Caminhos cruzados>だ。ブラジル音楽愛好家にとってはスタンダードなので説明は不要だと思うが、<Canta, canta mais>はSilvia Telles(シルヴィア・テリス)の1959年作品『Amor de gente moça』、<Caminhos cruzados>はその一年前の1958年にリリースされたテリスの『Silvia』に収録されてヒットした。リニーのこのアルバムでこの2曲を歌っているのが、Maucha Adnet(マウシャ・アジネ)だ。リオ生まれの彼女はNYCで活躍するシンガーで、NYファースト・コールのブラジル人ドラマー、Duduka Da Fonseca(ドゥドゥーカ・ダ・フォンセカ)の結婚相手であり、また、ジョビンを継承するボサノバ歌手のMario Adnet(マリオ・アジネ)の妹でもある。マウシャはジョビンの「Nova Banda」で10年間歌っていた。彼女は少しハスキーで、これまた実に味のある歌い方をする。マウシャの専属ピアニストは筆者のアルバムでも活躍しているHelio Alves(エリオ・アルヴェス)なので彼女は筆者にとっても馴染み深い。マウシャとエリオのアルバム、『Milagre』(2013) はオススメ。ちなみに<Caminhos cruzados>とは「Crossing Paths」のことで、このリニーのアルバムのタイトルを反映しており、最終トラックに置かれている。

最後になるが、参加アーティストで忘れてはならないのがギターのChico Pinheiro(シコ・ピニェイロ、日本ではチコだが、以下シコ)だ。現在彼はNYCに移住して大活躍をしているが、彼がブラジルで2005年に『Chico Pinheiro』をリリースした時ものすごい評判になり、当時速攻でアルバムを手に入れた。1トラック目の彼のオリジナルの<Tocador de violao>を聴き始めた途端にあまりの凄さに椅子から転げ落ちた。今は全く歌わない彼だが、このトラックでアカペラで始めた彼の声は今まで聴いたこともないような質で、ものすごい説得力だった。しかもその後始まるマラカトゥのまあかっこいいこと。このアルバムは今でも愛聴盤だ。

このアルバムに収録されている残りの4曲はインストゥルメンタルで録音されている。オープニング・トラックは前述した通りジスモンチの作品だ。原曲のかなり前衛的な演奏に比べ、リニーはチック・コリア系のフュージョンで演奏している。これには最初戸惑った。その原因はタイム感だ。ジスモンチの録音は前衛と言えどもメロディーはブラジル音楽特有の幅のある16分音符で演奏されているのだが、リニーはラテン系のオン・トップ・オブ・ザ・ビートの16分音符で演奏している。興味のある方はぜひ聴き比べて頂きたい。オリジナル音源はこちら、リニーのこのアルバムでのバージョンはこちらだ。メロディーを務めるフルート奏者は、リニーのトロント大学でのルームメイト、カナダのクラシック界で活躍するShelley Brown(シェリー・ブラウン)だ。ジスモンチの難易度の高いメロディーを演奏するにはクラシック奏者が必要だったのだと思う。ベースはJohn Patitucci(ジョン・パティトゥッチ)、ドラムはラテン系アメリカ人、Adam Cruz(アダム・クルーズ)、パーカッションはリニーと付き合いの長いNY在住のブラジル人、Rogério Boccato(ホジェリオ・ボカート)だ。我々ジャズ・ミュージシャンとしては、ブラジル音楽には聞こえないけどむちゃくちゃグルーヴしてるから気持ちいい、となる。この曲ではリニーとシコのソロの掛け合いが珠玉だ。初顔合わせとは思えない。それほどリニーには「聴く耳」が備わっているということだ。

3トラック目の<Trilhos Urbanos>はCaetano Veloso(カエターノ・ヴェローゾ)のヒット曲で、カエターノの故郷、ノルデスチのバイーアの街サント・アマロに走る市電を描いている。この曲もジャズ・ミュージシャンのセッション曲で、筆者のアルバムにも収録されている。我々は(市電なのに)シュッシュポッポの曲と呼ぶその理由は、まるで走る機関車から見た風景が走馬灯のように駆け巡るように聴こえる曲だからだ。この曲の特徴はAfoxé(アフォシェ)のリズムで、シコのギターがむちゃくちゃ気持ちいい。

7トラック目の<Amor até o fim>はGilberto Gil(ジルベルト・ジル)のむちゃくちゃかっこいいサンバで筆者もよく演奏するが、この曲もへジーナがヒットさせた曲だとは今まで知らなかった。いや、『Elis』というアルバムが前述の1966年バージョンの他に1974年バージョンがあること自体知らなかったのだ。この曲、リニーのこのアルバムではソロ回しのセッション扱いになっていて面白い。それにしてもChris Potter(クリス・ポッター)は何をやってもかっこいい。ブラジルのタイム感にも違和感なく落ち着いている。

8トラック目の<Estórias da floresta>は他のトラックと違い、リニーのかなり斬新な編曲がされている曲なので今回はこの曲を楽曲解説に取り上げることにした。

<Estórias da floresta>

正直このトラックを聴いて、えっ?となった。このMilton Nascimento(ミルトン・ナシメント)の曲は『Txai』(1990) という環境保護をテーマにしたアルバムからの1曲で、アマゾンの原住民の文化を讃えたアカペラの曲なのだ。まずは原曲をお聴きいただきたい。

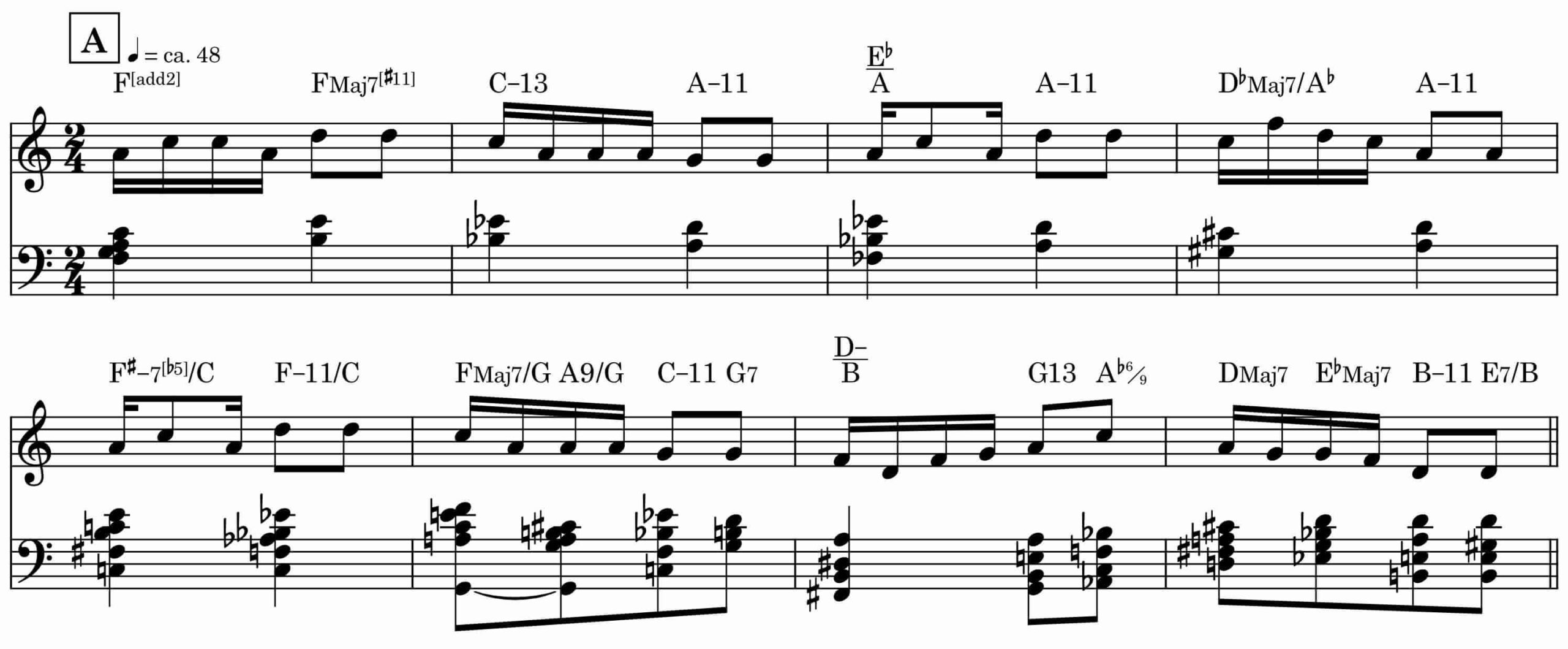

「Estórias da floresta」とは「森の物語」という意味で、歌詞は森の様子を描いている。ミルトンが軽快なリズムで単純なメロディーをアカペラで歌うが、筆者にはBaião(バイヨン)または同類のノルデスチのものと思われるタイム感が彼の声から聴こえる。実に印象深い曲なのだ。【A】【B】【C】【D】形式の【A】を採譜してみた。

筆者のいい加減なポルトガル語の知識で書き取った歌詞に間違いがあったらお知らせ下さい。

リニーはアルバムの中でこの曲だけ原曲を想像させないアレンジを施した。まずピアノのみで上記の【A】のメロディーを弾き始めたので採譜してみた。

原曲の調性はEメジャー。リニーは半音上てFメジャーにしている。ヴォイシングはモーダルな4度堆積和音が多いが、響が美しいのでモーダルな印象が濃くない。ハイブリッド・コード(分数コード)は、オルタード・コードなのに♭5ではなく#11を含んでいるコードで、パワフルだ。ちなみに、書き取った左手のヴォイシングはリニーの意図したヴォイス・リーディング、筆者が付加したコード・ネームはリニーが意図したコード・スケールとご理解頂きたい。この単純なメロディーにこれだけ複雑かつ奇を衒わないサウンドでハーモニーをつけるリニーのこのセンス、これがロン・カーターがリニーを手離さない理由だ。

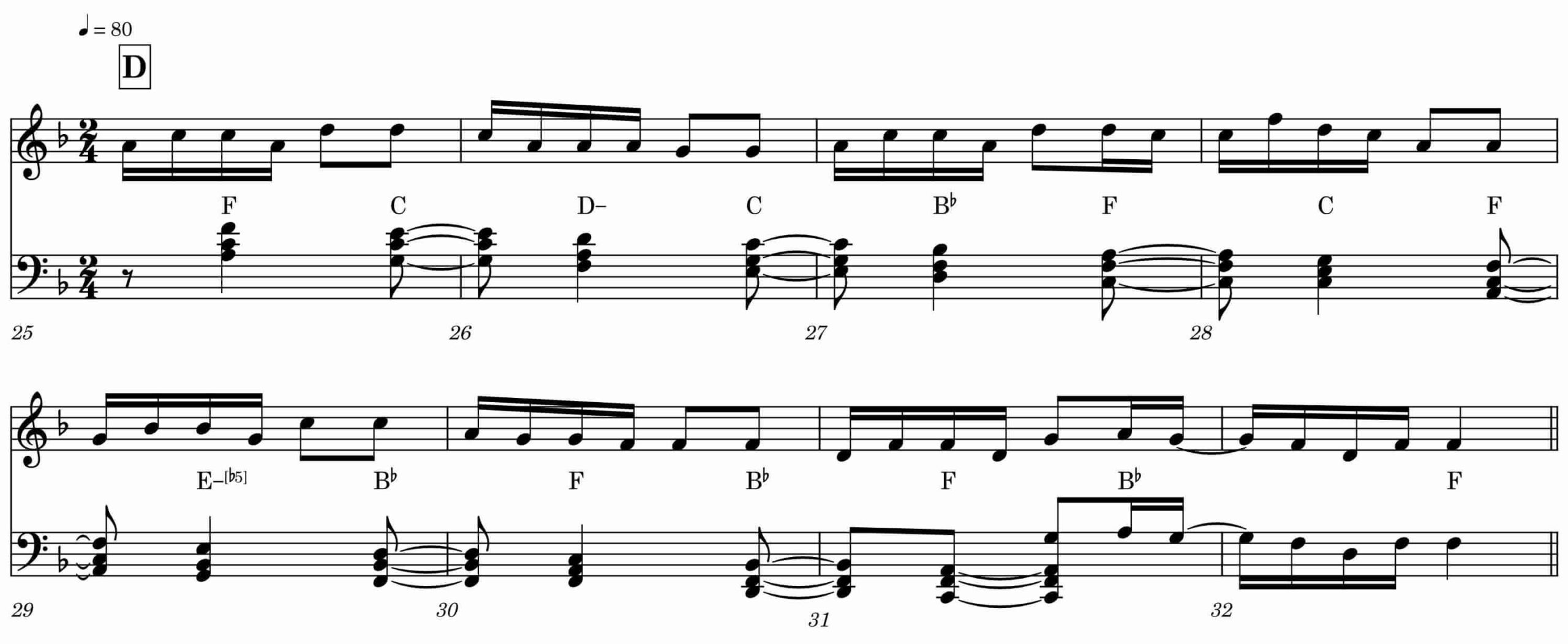

次にバンドが加わってのヘッド(日本ではテーマ)が始まる。【A】は単純にユニゾン、【B】でD音のペダル・トーンが入り、【C】でB♭>Dマイナーのコードの繰り返しを挿入してハーモニーに動きが付く。そして【D】の部分で、おお、っとなる。採譜した。

単純にダイアトニック・トライアッド(3和音)がオフ・ビートで下行しているのだが、これがやけにかっこいい。そして、このトラックでは誰のソロもない。ヘッドの後短くパーカッションの間奏が入り、ヘッドが今度は長2度上のGメジャーに移調されて始まる。前半の【D】で出てきたオフビートのパターンが【B】からバリエーションで登場する。目立たないがおしゃれな味付けだ。筆者はなぜかこのトラックがやけに気に入ってしまったのであった。お楽しみ頂ければ幸いだ。

ARTEMIS, バイヨン, エリス・ヘジーナ, Elis Regina, エドゥ・ロボ, Edú Lobo, ダウンビート誌, 植田 典子, アルテミス, Silvia Telles, ビリー・ドラモンド, Billy Drummond, ドブラード, Dobrado, フレーヴォ, Sanfona, Foursight Quartet, リニー・ロスネス, シルヴィア・テリス, Maucha Adnet, マウシャ・アジネ, Chico Pinheiro, シコ・ピニェイロ, チコ・ピニェイロ, Shelley Brown, シェリー・ブラウン, Adam Cruz, アダム・クルーズ, Rogério Boccato, ホジェリオ・ボカート, Caetano Veloso, Afoxé, アフォシェ, リーニー・ロズネーズ, エグベルト・ジスモンチ, カエターノ・ヴェローゾ, ロン・カーター, Ron Carter, Ingrid Jensen, イングリッド・ジェンセン, Antonio Carlos Jobim, John Patitucci, ジョン・パティトゥッチ, Chris Potter, Joyce, ジョイス, クリス・ポッター, Egberto Gismonti, アントニオ・カルロス・ジョビン, ジョイス・モレーノ, Sérgio Mendes, Gilberto Gil, ジルベルト・ジル, Txai, Milton Nascimento, Renee Rosnes, ミルトン・ナシメント, Frevo, Baião, セルジオ・メンデス, スティーヴ・デイヴィス, Steve Davis, Joyce Moreno