#1308 金大煥メモリアル日韓親善コンサート

text & photo by Kenny Inaoka. 稲岡邦彌

2024年5月25日(土)19:00~

防府市 毛利ミュージアムショップ

主催:金大煥メモリアル日韓親善コンサート実行委員会

崔善培 (チェ:ソンベ tp, pocket tp, pocket flgh, 他)

大倉正之助(大鼓, MC)

さがゆき (g, vo, perc)

香村かをり (韓国伝統打楽器)

海童普賢 (法竹)

富松慎吾(和太鼓)

照喜名仙子(ガムラン打楽器)

スペシャル・ゲスト:

アルフレート・ハート(Alfred Harth b-cl)

久しぶりの長旅だった。草鞋を履いてからほぼ6時間。現地に到着した時にはまさに毛利庭園の玄関が閉ざされる瞬間、眼前に広がる緑の絨毯を垣間見た。

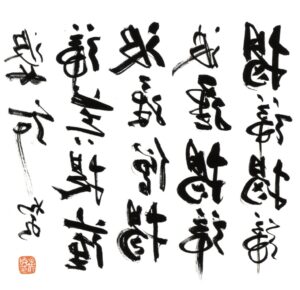

今回のイベントは、日本と韓国のインプロ界の架け橋となった金大煥師の没20周年(1933~2004) に際し、金師とゆかりの深いミュージシャンが集まり金師に捧げるコンサートだったが、同時に金師を始め崔善培師や姜泰煥師らと深く関わりコンサートのプロデュサーであった地元の末冨健夫氏が主宰する音楽レーベルchpchapレコードの30周年を祝う側面もあった。このイベントを象徴する作品として、30年前の7月に同地同所でライヴ録音された金大煥、崔善培、大倉正之助、広瀬淳二によるコンサート「金大煥 微刻・書の展覧会&コンサート」を収録したCD『金大煥/空響〜ライヴ・アット・ギャラリー舞衣 1994』が、氏が主宰する chapchap records からリリースされたばかりである。ジャケットに使用された書は “鏡文字” を使って書かれた般若心経の一部で書家でもあった金大煥師の技法の一端を示すものだ。

同夜の出演者は8名だったが主役を担ったのは30年前に金大煥師と共演した崔善培師と大倉正之助師。崔師は1985年に「東京ミーティング1985」に「ソウル・フリーミュージック・トリオ」の一員として初来日、金徳洙の「サムルノリ」や近藤等則のIMAと共演以来、度々来日、日本のインプロヴァイザーとの共演の成果がchapchapやNoBusinessに数多く残されている。当夜の崔師は傘寿を超えた現在、スピリットはあくまで前衛でありながら奏される音はむしろ飄々とさえしており、今や古淡の境地に遊ぶが如き。柔和な人柄が反映されたヒューマンな響きを湛えていた。一方の大倉正之助師は大倉流能楽師で無形文化財保持者。金師とは同じ打楽器奏者として古くから相通じ、2005年には『破天の人:韓国のスーパーアーティスト 金大煥』(ケイツー)を著している。この日はMCも務め、アジアでの連帯、アジアからの発信の必要性をメッセージしていた。鍛え上げられた掛け声と大鼓の一打が会場の空気を切り裂き、大きな緊張感もたらしていた。かなりの艶福家とは聞いていたが、翌朝、1500ccのハーレーダヴィッドソンを駆る正統派モーターサイクリスト(単なるライダーではなく)であることを知った。

メロディ楽器と打楽器が4名ずつとなったが、新作CD『中村八大楽曲集』(地底レコード)がヒット中のヴォーカルとギターのさがゆきはサッカーのリベロ的存在。エレキギターを卓上に寝かせノイズを発生させたり鈴を投げたり自由にON/OFFを楽しむ。4年前の崔師の日本ツアーのオーガナイザーだった香村かをりは同時にソロ奏者としてデビュー、崔師に随行しまたとない経験を積んだ、そのあとは引っ張りだこの人気奏者となり、サムルノリ創設者金徳洙(キム・ドクス)の唯一の日本人弟子の面目を保っているようだ。この日は流れを読みながらオン・オフをわきまえ、チャンゴではグルーヴ感を醸し出すなど成長ぶりを見せた。

メロディ楽器と打楽器が4名ずつとなったが、新作CD『中村八大楽曲集』(地底レコード)がヒット中のヴォーカルとギターのさがゆきはサッカーのリベロ的存在。エレキギターを卓上に寝かせノイズを発生させたり鈴を投げたり自由にON/OFFを楽しむ。4年前の崔師の日本ツアーのオーガナイザーだった香村かをりは同時にソロ奏者としてデビュー、崔師に随行しまたとない経験を積んだ、そのあとは引っ張りだこの人気奏者となり、サムルノリ創設者金徳洙(キム・ドクス)の唯一の日本人弟子の面目を保っているようだ。この日は流れを読みながらオン・オフをわきまえ、チャンゴではグルーヴ感を醸し出すなど成長ぶりを見せた。

かつての川口賢哉は海童道祖の流れを意識してかいまや海童普賢 を名乗り法竹(ホッチク)を鳴らすという。当夜はひたすら長管を吹いていたが早く体調を万全にし道祖の片鱗を見せて欲しい。和太鼓の富松慎吾は豊住芳三郎のユニットに入って腕を上げたと聞いた。大鼓とのデュオのシーンなどで右手のバチで叩きながら左手のバチを皮に当てヴァイブレーションの響きを聞かせていたが面白い効果をあげていた。照喜名仙子(てるきな・のりこ)は初めて聴く奏者。ガムランの鍵盤楽器を持ち込んでいたが音域の高い楽器だったようでパーカッションの渦の中でもメロディが鮮明に浮かび上がり功を奏していた。当夜唯一の地元で活躍する演奏家としても貴重な存在だった。

ソウルに住むリード奏者アルフレート・ハート(Alfred Harth。本人に発音を確認したところ胸を押さえて「ハートだよ」と)が自費参加の情報を得たのはわずか数日前。Alfred 23 Harthを名乗っているのは、ウェブで本名を乗っ取られたからだという。ちなみに僕はアルフレートには個人的な思い入れがあり、機会を見つけては何度かチャットを楽しんだ。アルフレートはECM1002『Just Music』のメンバーのひとりで僕はその中でチェロを演奏している Thomas Stoewsand (トーマス・ストゥーヴサント 2006年10月5日没)と親しく、彼の名前を持ち出したところ喜色満面、トーマスの話ができる相手がいるなんて!と。トーマスは『Just Music』(ECM1002) の音源をECMのManfred Eicherに売り込みに行ったと

ソウルに住むリード奏者アルフレート・ハート(Alfred Harth。本人に発音を確認したところ胸を押さえて「ハートだよ」と)が自費参加の情報を得たのはわずか数日前。Alfred 23 Harthを名乗っているのは、ウェブで本名を乗っ取られたからだという。ちなみに僕はアルフレートには個人的な思い入れがあり、機会を見つけては何度かチャットを楽しんだ。アルフレートはECM1002『Just Music』のメンバーのひとりで僕はその中でチェロを演奏している Thomas Stoewsand (トーマス・ストゥーヴサント 2006年10月5日没)と親しく、彼の名前を持ち出したところ喜色満面、トーマスの話ができる相手がいるなんて!と。トーマスは『Just Music』(ECM1002) の音源をECMのManfred Eicherに売り込みに行ったと ころ、リリースと同時に逆スカウトをかけられ即入社、ディストリビューションとプロモーションの担当としてマンフレートの右腕として長らくECMの基盤確立に貢献。さらには、ECMのオリジン、Jazz by Post:JAPO のプロデューサーとして発展させていった。僕はECMを訪れるたびにトーマスとミュンヘンのイタリアン・レストランROMA で語り合うのが常だった。その後トーマスは独立、ヨーロッパを代表するブッキング・エージェント Saudadesとして成功。この辺りのことは拙著『新版 ECMの真実』(カンパニー社)でも詳述した。防府では僕はたまたまユニクロ製のECM1001『マル・ウォルドロン/Free at last』のTシャツを着ていたので、二人並んでECM1001 + ECM1002 を演出した写真を同行の小野健彦氏に撮ってもらった。ハートは首から肩の筋肉を痛めており、残念ながらアルトサックスの演奏はできず、バスクラで静かな通奏低音のような演奏を続けたが、それは逆に当夜の演奏にはマッチしていた。一度、崔師に合わせてマウスピースだけでの演奏を試みたもののやはり苦痛を伴うようですぐに止めてしまった。彼のアルトによるアグレッシヴな演奏を期待する向きもいたことと思われるが、当夜のポストフリー的演奏も充分捨て難いものがあった。

ころ、リリースと同時に逆スカウトをかけられ即入社、ディストリビューションとプロモーションの担当としてマンフレートの右腕として長らくECMの基盤確立に貢献。さらには、ECMのオリジン、Jazz by Post:JAPO のプロデューサーとして発展させていった。僕はECMを訪れるたびにトーマスとミュンヘンのイタリアン・レストランROMA で語り合うのが常だった。その後トーマスは独立、ヨーロッパを代表するブッキング・エージェント Saudadesとして成功。この辺りのことは拙著『新版 ECMの真実』(カンパニー社)でも詳述した。防府では僕はたまたまユニクロ製のECM1001『マル・ウォルドロン/Free at last』のTシャツを着ていたので、二人並んでECM1001 + ECM1002 を演出した写真を同行の小野健彦氏に撮ってもらった。ハートは首から肩の筋肉を痛めており、残念ながらアルトサックスの演奏はできず、バスクラで静かな通奏低音のような演奏を続けたが、それは逆に当夜の演奏にはマッチしていた。一度、崔師に合わせてマウスピースだけでの演奏を試みたもののやはり苦痛を伴うようですぐに止めてしまった。彼のアルトによるアグレッシヴな演奏を期待する向きもいたことと思われるが、当夜のポストフリー的演奏も充分捨て難いものがあった。

それはさておき、当夜のコンサートは遠方から駆けつけたマニアックなファン以上に地元の一般客が多く詰めかけ会場は満員の盛況。プロデューサーの末冨氏は一般客への配慮もあり、コンサートを2部に分け、さらに各部でさまざまなユニットを組み、

カオスを避けバラエティを持たせる工夫を凝らした。この配慮が見事に功を奏し、それぞれのユニットが独自のカラリングを見せ、観客を楽しませた。

▫️1st.セット

①大倉師挨拶+独鼓:大倉

② 崔、海童〜+香村

③さが、海童、富松、照喜名

④さが、崔、香村、大倉

⑤アルフレート

▫️2nd.セット

❶ 崔、海童、大倉、アルフレート

❷ さが、照喜名、香村、富松

❸ 崔、富松、アルフレート〜+さが、海童〜

❹ 全員

フィナーレは、全員がひとりずつ加わってリズムや音色の変化を加えていき、全員が揃ったところで崔師がポケット・フリューゲルホーンを取り出し、ナット・キング・コールでお馴染みの<モナ・リサ>を優しく奏で出した。当夜初めて耳にするお馴染みのメロディに会場が和んだところで、さがゆきが引き取り<アリラン>を歌い出した。金大煥師の奥さん直伝の本場仕込みの<アリラン>が絶品で、会場のあちこちで唱和が聞こえ出す。さがは客席に降り歌いながら巡ると会場の唱和が大きくなり、やがて会場全体の唱和となり感動的なフィナーレへ。隣席の崔夫人と思わず握手を交わすと感情が込み上げ目頭が熱くなる。まさに、意図した「日韓親善」の輪が目の前に現出し、プロデューサーの末冨氏もあきらかに上気、目を潤ませているのが見て取れる。資金集めを目指してクラウドファンディングを立ち上げ、TVやラジオに出演、連日広報活動に奔走していた氏には万感胸に迫るものがあるだろう。

最後に、大倉師の謝辞に続いて毛利家の当主と防府市長の挨拶があって感動的なイベントの幕が下ろされた。

翌日は末冨氏が定期的にDJを務めるオーディオショップ「SOUND TEC」へ出かけ、オーナーの三宅宏明さんの丁重な説明を受ける。サウンドテックはかの及川公生氏が何度も生録会を開いた実績がある老舗で、昨年二代目の宏明社長が全面的にリノヴェーション、おそらく西日本一と思われる最新のAV設備を整えたショップとなった。4月にはピーター・バラカン氏も取材に訪れたそうで人気の高いゲーマー用のパーソナル・ルームを増設中という。

その後、市営の種田山頭火記念館を訪ね、山頭火を体感。僕は、70年代に何度か仕事の場を共有したベーシスト吉沢元治氏の紹介で山頭火を知ることになったが、自由律俳句はフリージャズにも通底するところがあり、吉沢氏もソロ演奏では山頭火にインスピレーションを得ていると語っていた。最近、町田康が『入門 山頭火』(春陽堂書店)を上梓したが、まずは大山澄夫著『廃人山頭火の生涯』(彌生選書 1971)がお薦めである。ジャズに関わる句も収録されており驚かされる。山頭火の晩年は行乞の生涯であったこともあってか地元では必ずしも好遇されていなようだが「地元の皆さんにこそ記念館を通じてもっと山頭火を知って欲しい」との学芸員の弁だった。

かくして、充実した防府の旅を終えたのであった。