#1371 2025年5月、タツ青木

Text and photos by Akira Saito 齊藤聡

シカゴのフリージャズ・シーンにおける活動が長いタツ青木だが、このところ帰国して東京での演奏を行う機会が増えてきた。今般の再来日で組まれたふたつのギグ、さらに先行する形での舟遊び。

2025/5/18 舟遊びみづは

Tatsu Aoki タツ青木 (electric bass)

Hikaru Yamada 山田光 (alto sax)

日本橋発着で東京の川を航行する「舟遊び」。かつて酒問屋が多かった霊岸島(新川)をぐるりと周り、墨田川に出て、永代橋をくぐって、また日本橋川に戻る。青木はこれまでにも三味線などを舟の上で演奏することがあった。なにしろ四谷荒木町の置屋「豊秋本」の生まれであり、幼少期から料亭の「お座敷三味線」を体得しているのだ。だが今回のテーマは「フリージャズ」である。1年前に初の手合わせを済ませ、青木も再演を希望した山田光(アルトサックス)がデュオの相手となった。舟でコントラバスを弾くのは至難の業であるから、青木が持ち込んだのはエレキベース。

通常の演奏と異なる環境は音の響きかたである。開けた空の下ということなら野外のコンサート会場でも可能だが、それに加えて、川に沿って立ち並ぶ建物や歴史ある橋の数々からの反響、さらにモーターと波の音がライヴに参加する。青木は残響で、山田はサブトーンや循環呼吸での長い音で、橋の下や建物の反響を使った。音だけを取り出してみても想像の風景がつぎつぎにたちあらわれるにちがいない。

2024/5/23 晴れたら空に豆まいて

Yosuke Yamashita 山下洋輔 (piano)

Tatsu Aoki タツ青木 (contrabass, 三味線)

Takahiro Tomimatsu 戸松美貴博 (踊り)

山下洋輔との「肉態DUO」を長く続ける戸松美貴博が青木との知己を得、1年前にこのトリオを組んだ。そのときのおもしろさは、三者おのおのが切り開いてきた表現の摩擦だったということができる。つまり誰もがスタイルを曲げることをしない。

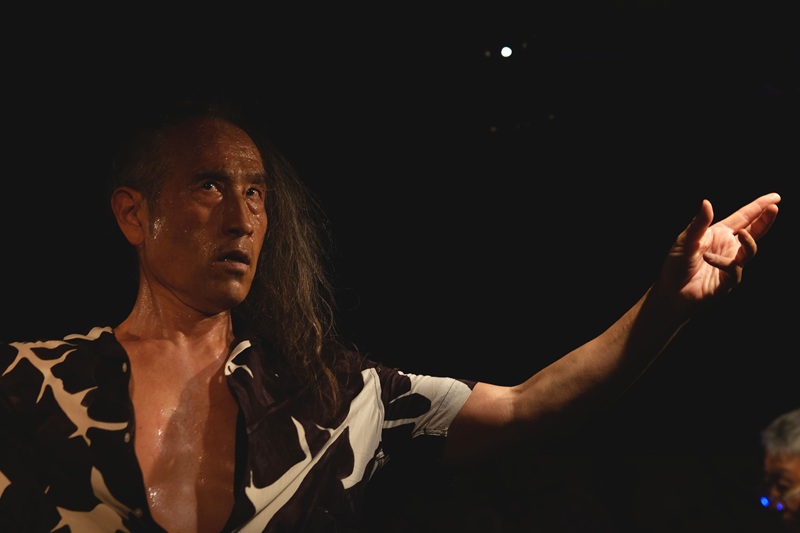

今回はそれに加え、互いに色を滲みださせあう気配があった。青木のプレイを観察する者は、かれの「音の楽しみ方」に強い印象を覚えるかもしれない。どぎつい芝居のように出番がまわってくる山下のピアノと戸松美の床板を鳴らす音、青木はそれらを微笑み目を瞑って受け止める。その間にもコントラバスのネックを両手で握ってもたれかかるようでいて、実は指先で弦を弾いて次の展開をねらっているようにみえる。

山下はここぞと決めて歯をくいしばり斬り込んでゆく独自のスタイルを展開する。毎回が一期一会のみごとなものであり山下にしかできないプレイだが、ここにも青木の楔が打ち込まれていた。そしてシカゴのフリージャズを伝える青木のピチカートにも、山下のエッジを効かせた音色とフレージングが楔を打ち込み返していた。

戸松美はなかなかステージに現れなかった。やがて向こう側から聞こえてくるあらあらしく床を蹴る音。これが劇的に山下・青木デュオのエネルギーを不連続的に持ち上げる。登場した戸松美は流れをかき乱し、さらにふたりのエネルギーを引き出してみせる。セカンドセットでは一転して調和の役割を演じ、ステージ全体をなにか大きく包んだように感じられた。

2024/5/24 公園通りクラシックス

Tatsu Aoki タツ青木 (contrabass)

Taiichi Kamimura かみむら泰一 (tenor sax, soprano sax)

Tetsuro Fujimaki 藤巻鉄郎 (drums)

Takahiro Tomimatsu 戸松美貴博 (踊り)

「熱いフリー」が演者と観客を隘路に押し込めて二進も三進もゆかなくなることがあるとして、今般の演奏は「開かれた即興」である(と、意識して企画したわけではなかったが、結果としてそれがみえた)。青木のコントラバスは「開かれ」を愉しむものだっただろう。

かみむら泰一のサックスの独創性のひとつは逸脱にあって、ジャズの方法論に依拠するのではなく、その場限りの展開を見出している。ひとつの場所にとどまらずサックスを吹くありようはまるでダンスであり、そこに定型はない。なんどかオーネット・コールマンの<Skies of America>を引用してみせたのも、オーネット特有の「逸脱」にインスパイアされてきたかみむらの別様の「逸脱」だった。

スタイルは演者がカテゴリーから選んだ結果ではなく模索してきた結果であるから、藤巻鉄郎のドラミングからも紛うことなき藤巻鉄郎が伝わってくる。一貫してサウンド全体を力強く駆動しつつも、音のひとつひとつになにかを吸い取り別のかたちに変わりうるやわらかさがあるように感じられる。ユーモアもそれに貢献しているのかもしれない。

「開かれ」をあっけらかんと体現したのは戸松美貴博だった。拡声器で場に擾乱を持ち込むのもまた逸脱であって、さらに観客の手を取って次々にステージに上げて自由に躍らせる蛮行なんてトリックスターそのものだ。それでいて観客にただの笑いを許さない緊張感もあった。

異物としての4人がなにかに向けて開いた空間。これがまた別のなにかにつながることを夢想する。

(文中敬称略)

かみむら泰一, 山下洋輔, 藤巻鉄郎, 山田光, フリー・インプロヴィゼーション, タツ青木, 戸松美貴博