ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #98 Charlie Ballantine<Strange Idea>

Charlie Ballantine(チャーリー・バレンタイン:発音はバランタインではなくバレンタイン)という若手ギタリストをご存知の方はほとんどいないと思う。筆者も最近まで知らなかった。偶然YouTubeで見てなぜか惹かれ、調べたがほとんど資料がない。今回はそんな彼を取り上げてみた。

その、偶然見て興味を惹かれたYouTube動画をまずご紹介しよう。この曲は『Cold Coffee』という2020年のアルバムのオープニング曲、<Strange Idea>という彼のレパートリーだ。ちょうど先月、2023年12月1日に新しいバージョンをシングルとしてリリースしているほどお気に入りの曲のようだ。今回の楽曲解説はこの曲のオリジナル録音である『Cold Coffee』収録バージョンを取り上げた。数あるこの曲のライブ動画の中で、筆者が見たのは次のバージョンだった。この動画バージョンはバンドメンバーが彼のレギュラーではなく、彼の音楽とは違ったイメージで演奏されていることが後で分かったのだが、この動画はこれはこれで興奮する。彼のソロのフレージングや曲の終わり方など筆者が共感する部分が多いのだ。

彼のアルバム作品を探してみると、最初が2015年の『Green』、続いて2016年の『Providence』。どちらも自主制作で、この2枚はすでに存在しない。どうやら本人がストリーミングサービスから削除したと思われる。3作目が2017年の『Where Is My Mind?』。これも自主制作だが、このアルバムでWebマガジンである「All About Jazz」が彼に注目したようだ。何せ資料が少ないし、日本ではまだ全く知られていないと思うのでリンクをご紹介する。

- 彼の音楽を試聴するなら彼のBandcampページがオススメだ。こちらアメリカではApple MusicやSpotifyでもストリーミングされているが、Bandcampにしかない作品もあるのでご注意。

- もう一つは彼のYouTubeチャンネルもお楽しみ頂けると思う。

- ちなみに彼のHPはこちら。

今回取り上げた『Cold Coffee』(2019年) も最新作の『Falling Grace』(2022年) も自主制作だが、興味深いのは三作コンセプトものがGreen Mind Recordsから出ており、これがなかなか面白い。まず2018年の『Life Is Brief: The Music Of Bob Dylan』、2020年の『Vonnegut』、そして2021年の『Reflections/Introspection: The Music Of Thelonious Monk』だ。『Vonnegut』は作家Kurt Vonnegut (カート・ヴォネガット) の小説のそれぞれからインスパイアされた作品群で、バレンタインの作曲能力に驚かされた。また、ボブ・ディランのトリビュートもモンクのトリビュートも彼のアレンジが面白い。例えばモンクの<Bemsha Swing>は2バージョンのアレンジで収録されており、どちらもご機嫌だ。また、名曲<Green Chimneys>などはニューオリンズ風に演奏されていてこれも楽しい。

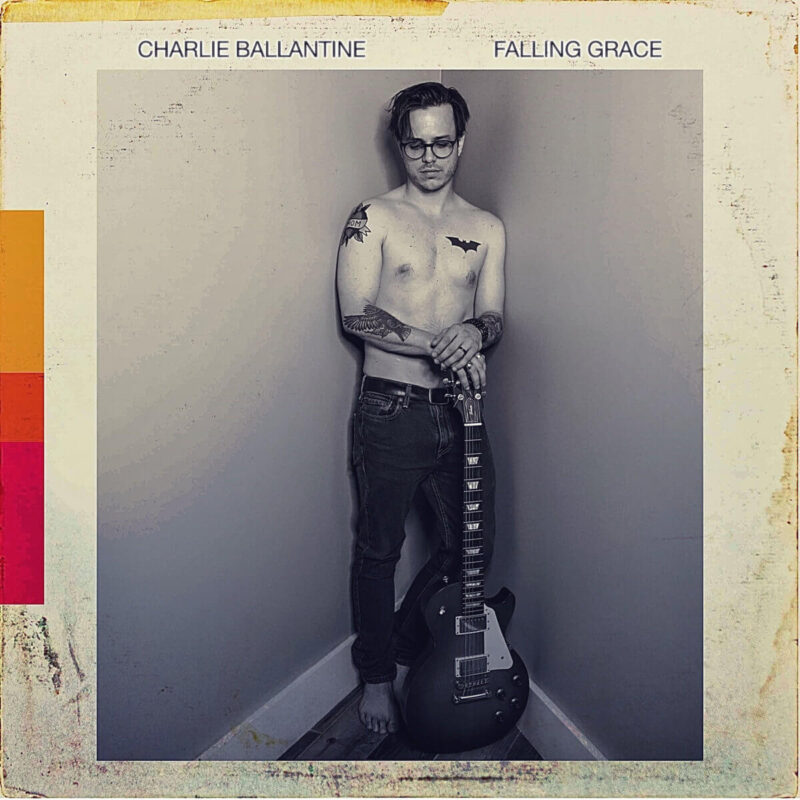

彼の何にこんなに惹かれたのであろうか。まず彼の音色だ。彼のギターの音はジャズで聞くそれではない。むしろフォーク・ロック系の音だ。彼の初期の作品は全てテレキャスターだ。続いて、なんとモンク・トリビュートのアルバムから全く正反対のレスポールに移行し、現在はレスポールの延長でCollingsのソリッドギターだ。但しアンプはFender Champで、ギターではなくアンプが彼の音色を決めている。それにしても全く正反対のピックアップで同じ音色を維持しているというのもすごいものがある。曲によってギターを持ち替えたり音色を変えたりすることもしないのに、飽きさせないところにも関心した。ちなみに入手できる一番初期の『Where Is My Mind?』ではギターの音色のミックスが異常に固く、彼の魅力的な音を満喫できないのが残念だが、音楽的には十分楽しめる内容なのでEQでハイを落として聴いている。1曲目の<Real Things>からColdplay(コールドプレイ)を思わせるような気持ちの良いフォーク・ロックが始まり、おっ、と耳を引かれ、アルバム最後まで興味深い曲に吸い寄せられる。

音色同様エフェクターも決まったものしか使用しない。まず、常にRATのディストーションを薄くかけて独特の音色を醸し出している。リバーブは深めだが、『Cold Coffee』以降わざとモノラルにしているのがかなり独特だ。曲によってはトレモロ・エフェクトを挿入するが、使い方はいつも同じだ。もうひとつ感心したのがルーパーの使い方だ。エコーチェンバー逆走効果の様にアタックを隠しており、特殊な劇的効果を生み出すそのやり方に感心した。多分TC ElectronicのFlashback 2エフェクトを使用しているのだと思う。この彼の<My One And Only Love>の後半をYouTubeで是非お聴き頂きたい。彼はライブでもこのルーパー演奏をやっている。

Charlie Ballantine(チャーリー・バレンタイン)

彼の実際の年齢の確認ができなかったのだが、2020年のパンデミックの最中に長女を授かり、それが20代の終わり頃だったらしいことから現在33歳前後と思われる。彼は生まれも育ちもインディアナ州の首都、インディアナポリスだそうで、NYCに移住せずに1年中国内ツアーをしているらしい。そう言えばインディアナ大学とマリアン大学の教授だという記述もどこかで見た。インディアナはシカゴや五大湖の下に位置するアメリカ中西部で、東海岸や西海岸と全く違った文化だ。北欧系の移民が多く、本誌No. 263、楽曲解説#52でLyle Mays(ライル・メイズ)をご紹介した時に少し触れたが、中部の人たちにはカタブツが多い、という筆者の印象だ。

もうひとつ加えると、バレンタインが『Vonnegut』で題材にしたカート・ヴォネガットもインディアナポリスの作家で、彼の皮肉な表現のスタイルとブラック・ユーモアがインディアナ特有だ、とバレンタインは語っていた。ヴォネガットの代表作である『The Sirens of Titan』(1959、邦題:タイタンの妖女) や『Cat’s Cradle』(1963、邦題:猫のゆりかご) などは筆者の好きなSFモノらしいので、是非読んでみたいと思う。「All About Jazz」に掲載されたこのアルバムのレビューに、それぞれの曲が描写するヴォネガットの作品の登場人物たちが言及されており、ますます興味が沸いた。

影響を受けたのはインディアナポリスのThe Bad Plus、John Scofield(ジョン・スコフィールド)、Wes Montgomery(ウエス・モンゴメリー)だそうだが、色々なインタビューでBill Frisell(ビル・フリゼール)がアイドルだったと語っており、あちらこちらでフリゼール系のギタリストと紹介されるバレンタインに筆者としてはどうにも違和感があった。奏法も音色もグルーヴ感もフリゼールとは全く違うからだ。強いて言えば、リバーブやディレイを使うところが似ていると言われているのかも知れない。それとも、真面目そうな印象が似ているのであろうか。フリゼールはボルチモア出身なので中部ではなく東部だ。全く話はそれるが、筆者は1987年にアメリカ到着早々ケンブリッジにあった恐ろしく狭いジャズクラブ、「1369」(筆者の最初のギグもここだった)でフリぜールを彼の右手1メートルほどの距離で見たことがある。Paul Motian(ポール・モチアン)のトリオで、Joe Lovano(ジョー・ロバーノ)がテナー・サックスだったと記憶するのだが、ジャズのジャの字も知らない頃だったし、フリゼールに釘付け状態だったので他のことをあまり覚えていない。そのフリゼール、開演前、見たこともないような8チャンネルのディレイを丁寧に箱から出し、買った時そのままの透明の中袋から丁寧に取り出して小さいテーブルの上に設置した。1987年だ。当然アナログのペダルだ。それを足で踏まずに8個のプッシュスイッチを右手拳で叩く。ライブが終わると、また丁寧に透明の中袋に仕舞い、元の箱に戻して鞄に仕舞った。物静かで学者のような風情からは想像もできないほどのアグレッシブな演奏をし、終わればまた几帳面にペダルを梱包し直す彼の姿は未だに忘れられない。

バレンタインの真面目そうな性格はインタビューでの彼の話し方からの印象だ。タトゥーが目に付くかも知れないが、アメリカでは珍しくない。筆者が昔教鞭を取っていた、今は廃校になってしまった「The New England Institute Of Art」という大学にはタトゥーのデザイン科があった。生徒はほとんど全員が全身タトゥーだったのには、やはりなかなか慣れなかったものだ。バレンタインの両腕には派手なデザインのものがいくつか散りばめられている。但し、『Falling Grace』のジャケット写真を見てびっくりしたのが、左の胸にあるタトゥーはなんとバットマンだ。これにはちょっと度肝を抜かれた。年代を追うごとに派手に増えて行くタトゥーや、ご愛嬌のバットマン・タトゥーから、ひょっとしてこれがインディアナポリス特有のブラック・ユーモアなのかも知れない、と思った。

バレンタイの父親はブルース・ギタリストらしく、子供の頃からJimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)やロック・ブルースを聴いて育ったらしい。ああそうか、だからこの音色なのだ、と納得した。そう、筆者にとってのもうひとつのバレンタイの魅力はブルースフレーズだ。アメリカ音楽はカントリーだろうがフォークだろうが全てがブルースに帰結し、時代の古さを感じさせない永遠のサウンドとなる。逆にブルース色の薄い80年代のギミック系フュージョン音楽はあっけなくすたれてしまった。

バレンタイの真面目そうな性格と関係があるかわからないが、ベースのJesse Wittman(ジェシー・ウィットマン)とアルト・サックスのAmanda Gardier(アマンダ・ガーディア)は最初から現在に至るまでずっと活動を共にしている同郷人たちだ。しかもアマンダとは2019年に結婚し、翌年に一児をもうけている。同じメンバーでアマンダも2枚リーダーアルバムを自主制作しているが、これがまた面白い。どこがどう、とうまく説明できないが、全く似て非なるものなのだ。ひとつの理由に、バレンタインのギターのサウンドが前に出ていないからなのだと思う。実に興味深い。アマンダは音色もいいし、テクニックもアイデアも抜群なのだが、一つだけ筆者の耳に引っかかるものがある。それは、彼女はアボイド音を意識していないので、ぶつかった時に耳が持っていかれてしまうのだ。アボイド音というのは演奏の仕方で破壊的なダメージを与える。反対にコルトレーンがアボイド音をヒットすると、意図的にやっているのがこちらに伝わり、新しいサウンドとして聞こえる。普通のミュージシャンがアボイド音をヒットすると間違った音を演奏してしまった事故に聞こえる。我々はそういう時その間違った音を3回繰り返す。そうするとあたかもコルトレーンの真似をしているように聞こえるマジックだ。アマンダの不思議なところは、彼女は全く気にしていないようなのだ。間違いにも聞こえなければ意図的にも聞こえない。「無視」にしか聞こえないので、これは何度も聞くと耳が慣れるものなのであろうか、とこちらが悩むのである。

さて、ここで重大な問題が発覚した。去年、2023年にアマンダは米海軍ジャズバンドに入隊し、家族全員で首都ワシントンDCに移住したのだ。子供だってまだ3歳だろう。こうなるとバレンタインの今後の活動が心配になる。彼は今までインディアナポリスを拠点にして活動していたわけだが、もしNYCに移住していたらきっと別の機会に恵まれていたのではないか、などと考えていたら、今度は音楽から遠いDCだ。彼の今までの活動範囲の中西部やカナダからも遠くなる。ちなみに、筆者も卒業後にNYに移住していたらどうだっただろうかと考えることがある。NYは演奏の場が多く、ライブに出かける人口もおそらくアメリカで最も多い場所だと思う。だから筆者のバンド、「ハシャ・フォーラ」の活動の拠点はNYだった。運転して通うのは時間的に不便だったが、運転好きなので苦はなかった。但しガソリン代の捻出には苦労した。筆者は知らない人と空間を共有する公共交通機関が苦手なので、車移動が不可能なNYに住むことは最初から諦めていたのだった。

『Cold Coffee』

最初にご紹介したYouTube動画を見て、その曲を検索して手に入れたのがこのアルバムだった。バレンタインの音楽は筆者が好むグルーヴ系ではない。それなのに全ての収録曲になぜか惹かれた。今回取り上げた<Strange Idea>がオープニングのこのアルバム、2トラック目の<Zani>がこれまた興味深かった。ブルースのサウンドをさせないでブルースフレーズがボロボロ出てくるフォーク・ロック系の音楽なのだ。しかもモチーフが実にキャッチーだ。エンディングの最後の1フレーズのみにトレモロ・エフェクトを使ったところも新鮮だった。実に不思議な音楽だ。3トラック目はタイトル曲である<Cold Coffee>だ。これはプログレッシブ・ロック風のモチーフをバレンタイン独特の音楽に調理している。

この曲、ヘッドの直後にウィットマンのベースソロが入る。彼のベースのスタイルは筆者の普段好みとするゴリゴリのグルーヴ系ではなく、バックビート感は強くない。但し微妙にスレスレのところでオン・トップ・オブ・ザ・ビートなのでドライブ感は出ている。彼のベースの音色も好きだ。バレンタインの音楽にはスイングの曲が殆どないが、『Where Is My Mind?』とモンクのトリビュートアルバムである『Reflections/Introspection』にはスイングの曲が数曲収録されており、それらの曲でのウィットマンはガンガンにオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブしていることに驚かされた。ちなみに、このアルバム、『Cold Coffee』でのドラムはChris Parker(クリス・パーカー)だ(Stuffで活躍していたドラマーと同姓同名だが別人)。この後ドラムはCassius Goens(キャシャス・ゴーン)に代わり、現在のドラマーはRichard “Sleepy” Floyd(リチャード・スリーピー・フロイド)で、彼はバックビートが気持ちいいグルーヴ系だ。次のアルバムはフロイドの参加を期待する筆者であった。

話を元に戻そう。4トラック目は<My One And Only Love>だ。筆者がアメリカに来た時に演奏出来たブルース以外の唯一の曲だったというほど思い入れのある曲だ。筆者はこの1曲をハッタリで演奏してバークリーとニューイングランド音楽院の奨学金オーディションに通ったが、入学後この曲以外演奏できないことがバレないように必死だった。そんな思い出の曲、今でも新しい楽器を試す時になぜかこの曲を演奏してしまう筆者は、バレンタインのこの演奏にすっかりやられた。上でもご紹介したが、YouTubeで是非聴いて頂きたいと思う。5トラック目の<Further>は<Zani>同様の不思議なフォーク・ロックの曲だ。この曲ではバレンタインがソロでじわじわ盛り上げて行くところに引き込まれた。

6トラック目もスタンダードの<East of the Sun>だ。Ella Fitzgerald(エラ・フィッツジェラルド)やDiana Krall(ダイアナ・クラール)などの名演をすぐに思い出す。バレンタイはこのトラックをなんとスイングで普通に演奏している。これには多少戸惑った。ジャム・セッションにさえ聞こえるのだ。しかもウイットマンは『Where Is My Mind?』や『Reflections/Introspection』で楽しませてくれたドライブ感を出していないばかりか、クリス・パーカーのライドはスイング感が弱い。ちなみに、モンク・トリビュートである『Reflections/Introspection』の最初6トラックのドラムはパーカー、後半9トラックはキャシャスで、この時のウィットマンとパーカーはもっとスイングしている。この<East of the Sun>、バレンタインはよだれが出るようなブルースフレーズを活かしたご機嫌なソロを楽しませてくれるものの、どうも消化不良だ。だが、続く7トラック目の<Blis>でいきなりフリー・インプロビゼーションになり、この運びは計画的だったのではないかと思い始めた。この曲は今までバレンタイが聴かせて来たものと全く違う。モチーフはバロック音楽から発生したプログレッシブ・ロック系の匂いがするが、集団即興が実に気持ちいい。パーカーのドラミングもここぞとばかりに冴える。ソロの途中でディストーションを踏み込むのもバレンタインとしては珍しいだけに効果的だ。

8トラック目、最終トラックの<Moon City>は通常のバレンタインのフォーク・ロック系のサウンドで始まるが、なんと11拍子だ。この変拍子を利用した区切り目のないフレーズがモチーフになっている。まるで、意識が薄れて睡眠に入るような気分だ。短く燃え上がるギターソロの後、終わりに向かってルーパーが重なり始める。右チャンネルはアタックを潰したエコーチェンバーサウンド、左チャンネルはトレモロサウンド、このエフェクターの使い方にすっかりやられてしまった。なんというサウンドだろう。この短いエンディングで全ての物語を語っているように感じた。

<Strange Idea>

不思議な曲名だ。冠詞もなければ「Idea」も単数形なのが不自然に聞こえる。この曲は8分の6拍子で、いわゆるジャズ・ラテンのスタイルが基盤になっている。ジャズ・ラテンというスタイルは恐らくDizzy Gillespie(ディジー・ガレスピー)がキューバ人コンガ奏者、Chano Pozo(チャノ・ポソ)に出会って、彼を招いて流行らせたスタイルだと思う。我が師、George Russell(ジョージ・ラッセル)が世に初めてモードジャズを提示したのは、ラッセルが1947年にガレスピーの委託で書いた<Cubano Be, Cubano Bop>(詳細は本誌No. 230、楽曲解説#19で<Nardis>を取り上げた記事をご覧下さい)で、ポゾをフィーチャーしたジャズ・ラテンというスタイルがポピュラーになった最初の曲だと思う。その後Art Blakey(アート・ブレイキー)やJohn Coltrane(ジョン・コルトレーン)も好んで取り入れた。ちなみにジャズ・ラテンの別称はアフロ・キューバンだが、これをキューバ人がどう思っているか気になるところだ。ブラジル人がブラジル音楽をラテン音楽と呼ばれるのを嫌ったり、ジャズ・ボサやジャズ・サンバをブラジル音楽と言われることを良く思っていないことに似ている可能性がある。

しかしバレンタインは全くラテン音楽をやろうとしていない。ただ単にジャズ・ラテンのストレート・ビートのパターンを使っているだけで、サウンドは彼独特のフォーク・ロック系だ。これがまず新鮮だった。筆者がこんなにグルーヴ感を出さない音楽に惹かれたのが自分でも意外だった。そうか、バレンタインの音楽の基盤はストレートビートだったのだ。しかもラテンでもない、フュージョンのストレートビートでもない、ヨーロッパのジャズのサウンドでもない、この不思議なグルーヴ感が新鮮なのだ。

次にイントロをご覧頂きたい。このイントロがこの曲の第一テーマだ。

この6拍子のパターンの前半はEメジャーのトライアッドだが、後半はB♭7(#11) だ。ところがヘッドに入るとBナチュラル音を後半まで延ばしているので、後半がB♭コードである可能性が消える。これがやけに気に入ったのだ。一体彼は何を仕組んでいるのだ、っと興味が湧く。ヘッド(日本ではテーマ)の前半4小節を採譜した。

このヘッドのヴァース4小節が2回繰り返されて次のコーラス部分に入ると、今までの謎めいた進行を一蹴するようにいきなり単純なトライアッドによるロック進行になる。採譜した。

E – C – A – E というコード進行は、それぞれ主和音、Cはロック進行の♭VI コード、続いてAコードは普通にIV度コードだ。しかもE音を共通音としてペダルにしているのがかなりオシャレ。この後謎のイントロのE7コードのパターンに戻ってソロに入る。バレンタインもウィットマンも第一テーマを継承するような音選びでB♭音もFナチュラル音も維持しているので、未だに4〜6拍目のB♭7(#11) コードが聞こえる。ソロ2コーラス目に入りいきなり次のフレーズがバレンタインから飛び出す。1分39秒の位置だ。

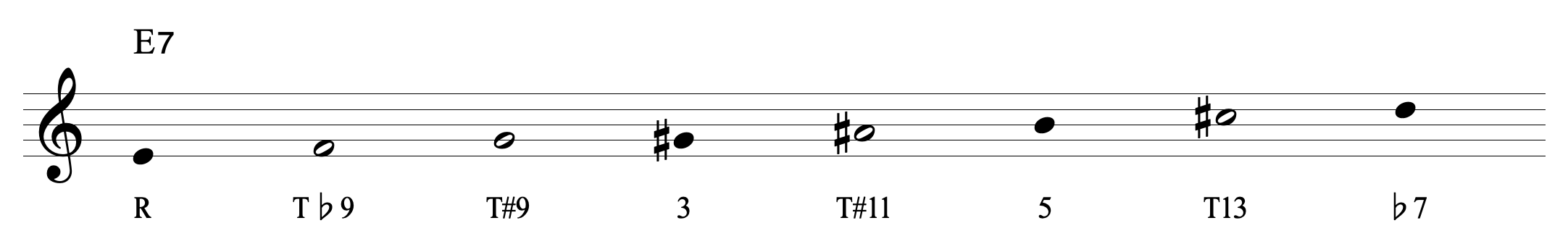

そうか、バレンタインは、トライトーンを維持していれば他の音全てを自由に変化させられるドミナントコードの特質を利用して、新しいスケールを想定しているのだ。ちなみにE7のトライトーンはG#音とD音で、それを破壊する音はAナチュラル音とD#音だ。つまりこの2つの音さえ演奏しなければ残りの10音全てを自由に使用できる。だが彼はその10音を気分で選んではいない。しっかりと彼の中に独自のスケールが出来ているのだ。

このスケールはジャズ理論では成立しない。なぜなら♭9/#9と#11は共存出来ないからだ。この共存出来ないという意味は、つまりビバップフレーズの構築が不可能という意味だ。このスケールは、もしかしたら中近東に実在するスケールなのかも知れないが、中近東音楽に無知な筆者には調べる方法もわからなかった。このスケールは実に不思議な印象を与える。ドミナントコードでありながらマイナーコードのような暗いサウンドだ。

筆者がなぜこんなにバレンタインに興味を持ったかご理解頂けたであろうか。日本で彼の音楽が少しでも広がると良いと思う。

ロック・ブルース, レスポール, Collings, コリングス, Fender Champ, フェンダー・チャンプ, RAT, TC Electronic Flashback 2, インディアナ, インディアナポリス, The Sirens of Titan, タイタンの妖女, Cat’s Cradle, 猫のゆりかご, テレキャスター, Jesse Wittman, ジェシー・ウィットマン, Amanda Gardier, アマンダ・ガーディエィ, フォーク・ロック, クリス・パーカー, Cassius Goens, キャシャス・ゴーン, Richard “Sleepy” Floyd, リチャード・スリーピー・フロイド, Chano Pozo, ジャズ・ラテン, Dizzy Gillespie, ビル・フリゼール, Bill Frisell, George Russell, ジョージ・ラッセル, セロニアス・モンク, Jimi Hendrix, John Scofield, ジョン・スコフィールド, ディジー・ガレスピー, Wes Montgomery, ウエス・モンゴメリー, Thelonious Monk, チャノ・ポゾ, ジミ・ヘンドリックス, アフロ・キューバン, The Bad Plus, Chris Parker, プログレッシブ・ロック, カート・ヴォネガッド, Charlie Ballantine, チャーリー・バレンタイン, Bob Dylan, ボブ・ディラン, Kurt Vonnegut