ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #58 Charlie Parker <Perdido>

チャーリー・パーカー(Charlie Paker)の生誕100周年だ。バードというあだ名は、1999年のJay McShann(ジェイ・マクシャン)のインタビューによると、ツアー中に轢いてしまった鶏(南部ではyardbirdと呼ばれていた)をホテルに持ち帰って、独り占めして食べたかららしい。バードが歴史に残した功績は周知の通りで、既に多くが出版されているのでここでは控える。何を隠そうバードに関して筆者には暗い過去があるのだ。

筆者は3歳の時祖母に強要されてピアノを始めたのだが、10歳の時フルートを始めることによってピアノレッスン地獄から逃れた。だが中学校のブラスバンドでフルートを吹いているというのはどうにもかっこよくない。かたやクラスメートは、流行っていたビートルズやフォークソングをギターでかき鳴らし、女の子たちの人気の的だ。そこで友人の兄からベースをもらい、目立とうと「光明寺ブルースバンド」というのを結成した。彼はバリバリのジャズファンで、ブルースをやるならこれを聴け、と色々聴かせてくれた。まずは<Now’s The Time>だった。今でも彼の暗い部屋でのあの時間を忘れられない。あのヘッド(テーマ)はチャンチキおけさかと思った。バードのソロが始まると、筆者がやりたかったBuddy Guy(バディ・ガイ)と大違いで、ブツブツと何が言いたいのかわからない、という印象だった。そして<Confirmation>を聴かされた。あの音の洪水は暴力的とさえ思ったのをはっきり覚えている。次にミンガス(Charlie Mingus)の『Pithecanthropus Erectus』を聴かされた。バードと違い、最初は映画音楽のようだな、と思ったのもつかの間、もっとすごい騒音に変化した。最後にBill Evans(ビル・エバンス)のモントルーを聴かされて、そのベースのかっこよさに感銘を受けたのを鮮明に覚えている。そんな訳で中学生の筆者は、ビ・バップは受け付けない、と強く思ったのだった。

筆者は3歳の時祖母に強要されてピアノを始めたのだが、10歳の時フルートを始めることによってピアノレッスン地獄から逃れた。だが中学校のブラスバンドでフルートを吹いているというのはどうにもかっこよくない。かたやクラスメートは、流行っていたビートルズやフォークソングをギターでかき鳴らし、女の子たちの人気の的だ。そこで友人の兄からベースをもらい、目立とうと「光明寺ブルースバンド」というのを結成した。彼はバリバリのジャズファンで、ブルースをやるならこれを聴け、と色々聴かせてくれた。まずは<Now’s The Time>だった。今でも彼の暗い部屋でのあの時間を忘れられない。あのヘッド(テーマ)はチャンチキおけさかと思った。バードのソロが始まると、筆者がやりたかったBuddy Guy(バディ・ガイ)と大違いで、ブツブツと何が言いたいのかわからない、という印象だった。そして<Confirmation>を聴かされた。あの音の洪水は暴力的とさえ思ったのをはっきり覚えている。次にミンガス(Charlie Mingus)の『Pithecanthropus Erectus』を聴かされた。バードと違い、最初は映画音楽のようだな、と思ったのもつかの間、もっとすごい騒音に変化した。最後にBill Evans(ビル・エバンス)のモントルーを聴かされて、そのベースのかっこよさに感銘を受けたのを鮮明に覚えている。そんな訳で中学生の筆者は、ビ・バップは受け付けない、と強く思ったのだった。

しかしバードはジャズの基本だ。クラシック音楽を勉強する時、古典は避けて通れない。筆者も経験した。バッハとモーツァルトは絶対に避けて通れないが、難しすぎてそこから入るわけにはいかない。フルートに関して言えば、まずヘンデルから入り、テレマンで技術を向上させてからバッハ。ハイドンをやってからいよいよモーツァルトに挑戦、というトレーニングを受けた。筆者としては、銀のフルートで古典を演奏することに疑問を感じ、メシアン、ドビュッシー、ラベルなどの好きな近代音楽がやりたかったので、基本の勉強を強要されることにフラストレートした。この自分の浅はかさは後で思い知った。渡米してからのことだ。ボストンはアメリカで、サンフランシスコ、シアトルに継ぐ古楽器の都市で、電気仕掛けではないトラッカー仕掛けのパイプオルガンが数カ所に存在し、世界的に有名なオルガンビルダーも2社存在する。そんな中でメシアン弾きで著名な演奏家と知り合った。彼のテクニックはすごい。だが何も心に訴えてこない。ある日彼のバッハを聴いて愕然としてしまった。彼はバッハが弾けないのだ。ジャズも同じなのだ。バードを勉強していない者の演奏はすぐにわかる。例えばGrover Washington Jr.(グローバー・ワシントンJr.)を聴いてジャズを勉強したと公言するKenny G(ケニー・G)の名前がすぐに思い浮かぶ。筆者はアメリカに来て、歴史が与える基本の重要さに気が付いて本当に良かったと思う。

ビ・バップとは

ビ・バップの定義を調べると、ほとんどの書物がその複雑なハーモニーや、代理コードの出現や、それまで禁じられていた減5度の音程の使用や、踊るためではなく、聴くための音楽としてのジャズなどと説明し、バードが発明したように書いてある文献が多い。しかし筆者はそれらの記述に少々違和感を覚える。まず複雑なハーモニーや代理コードを使ったインプロビゼーションのスタイルから言えば、Coleman Hawkins(コールマン・ホーキンス)が1939年に<Body and Soul>ですでに録音しており、これはどう聴いてもまだスイングジャズだ。では、一体ビ・バップとそれまでのジャズとの違いはなんだ。

ビ・バップの定義を調べると、ほとんどの書物がその複雑なハーモニーや、代理コードの出現や、それまで禁じられていた減5度の音程の使用や、踊るためではなく、聴くための音楽としてのジャズなどと説明し、バードが発明したように書いてある文献が多い。しかし筆者はそれらの記述に少々違和感を覚える。まず複雑なハーモニーや代理コードを使ったインプロビゼーションのスタイルから言えば、Coleman Hawkins(コールマン・ホーキンス)が1939年に<Body and Soul>ですでに録音しており、これはどう聴いてもまだスイングジャズだ。では、一体ビ・バップとそれまでのジャズとの違いはなんだ。

歴史的な背景を見てみよう。ジャズのスタイルの変貌には第二次世界大戦が大きく起因する。戦争の影響か若者は優雅なダンスよりもっとエキサイティングな音楽を欲し、ダンスミュージックとしてのスイングジャズが衰退した。ダンスホールを失ってエリントンとベイシー楽団以外全てのビッグバンドが廃業すると、残されたミュージシャンたちはジャムセッションのために小さいクラブにたむろするようになる。ジャムセッションは、つまりテクニックの競い合いの場だ。そこで帝王にのし上がったのが、つまりバードだったわけだ。バードは唯一無二のテクニックと天才的な勘で、音の洪水をかっこよく聞かせることのできる唯一のスターであり、ベーシストもドラマーもスイングジャズに於けるメトロノーム役から解放されて、バードの真似を始めた。つまりバードが演奏するボキャブラリーをベースのウォーキングでもドラム演奏でも再現しようとするようになったのだ。蛇足だが、ここでジャムセッションに参加しなかったミュージシャンたちはR&Bバンドを始めることになる。さて、ジャムセッションに来るミュージシャン全員がバードの真似を目標にしたことには弊害もあった。バードは17歳の時から重度のヤク中で、当時のミュージシャンはバードになれるかも知れないと、みんなヤク中になった。しかしDizzy Gillespie(ディジー・ガレスピー)だけは別格だった。彼こそビ・バップの生みの親のようなものだ。なにせ「ビ・バップ」という名称は、それを嫌ったバードではなく、ディジーが定着させたものだ。クスリもやらず、ビジネスの手腕があったディジーがセンセーショナルなビッグバンドで行ったビ・バップの普及が成功しなかったのは、彼のエンターテイナー性が嫌われたからだと言われている。筆者も一度だけディジーに会ったことがある。筆者のニューイングランド音楽院の卒業式にディジーが名誉博士として招聘された時だ。「あなたに会えて本当に光栄だ」等々話をしているのに、彼は色々なフレーズのFワード(罵りの言葉)がボタン操作で再生されるカード型のおもちゃを手にしていて、全てそれで受け応えるというやんちゃぶりだった。実際ディジーの悪ふざけは、ステージ上のいざこざ話として色々と伝えられている。

さて、アメリカの音楽のほとんどは全て黒人の文化から発生していると筆者は感じる。誤解を招かないように、ブルーグラスなどはスコットランド系アイリッシュの民族音楽と位置付けることを了承頂きたい。筆者がここで言っている意味は、あのアメリカ黒人独特の話し方と歩き方から発生するバックビート、つまり2と4にあるアクセントだ。現在ほとんどのアメリカ音楽にこのバックビートが存在する。しかし実はビ・バップ以前ではそれが顕著でないのをご存知だろうか。つまり、スイングジャズとビ・バップ以降の音楽との違いがここに大きくあると筆者は信じる。筆者は勉強不足でアフリカのリズムに詳しくないが、常々アメリカのバックビートはアフリカから来たものではないと感じている。フィールド・ホラーやカントリー・ブルースもバックビートではない。はたまたスイングジャズは洒落たダンスのためのヨーロッパ的音楽で、ドラマーのキックドラムはビートをドンドンドンドンとメトロノームの様に踏みつけ、ベースはそれとぴったり合うことが要求された。上記のホーキンスの<Body and Soul>もピアノがしっかりメトロノームの役割を果たしている。どんなインプロビゼーションだろうが、ジャズの父と言われるサッチモの演奏でさえ、リズムセクションはメトロノーム役で、全てダンス用の音楽であったのだ。そのドラムのスタイルに変化が生じる。この辺りに触れてくれる文献が見つからないので個人的な意見として書く。

まずこのキックドラムの演奏方法に変化が生じる。Max Roach(マックス・ローチ)はドンドンドンドンと均等にメトロノームの様に刻むのではなく、(どん)【ドン】(どん)【ドン】、と2と4にアクセントを入れるようになった。また、Art Blakey(アート・ブレイキー)やRoy Haynes(ロイ・ヘインズ)などはメトロノームのように刻むのをやめ、キックドラムはたまにアクセントとして入れるだけという奏法を始めた、と筆者は感じている。1940年代の話だ。実は当時の録音は非常に帯域が狭く、キックドラムがよく聞こえないのだ。しかし筆者が聞く限りビ・バップの録音で多く活躍したKenny Clarke(ケニー・クラーク)などは、まだこのメトロノーム役のキックドラムを保守している。

話は逸れるが、アメリカ音楽の原点が2と4にアクセントがあるバックビートだ、ということに関してお願いがある。アメリカ音楽に慣れてない人たちの企画するジャズ演奏の仕事などに呼ばれると、カウントオフでアクセントを1と3に置かれることがある。例えば、普通のテンポの曲で「1、ん、2、ん、1、に、3、し」とカウントされると、我々ジャズミュージシャンは全く演奏できなくなってしまうのだ。首を絞められたような気分になってしまう。手拍子または指スナップは1と3ではなく、必ず2と4でお願いします。

Curley Russell(カーリー・ラッセル)

カーリー・ラッセルというベーシストをご存知だろうか。筆者は彼がトリニダッド出身でニューヨーク育ちということ以外詳しいことを全く知らない。彼はマイルスがクール・ジャズを始めた頃にはさっさとミュージシャンをやめていたそうだ。しかし筆者は彼がジャズを変えたと強く感じている。それは終戦直後アメリカのミュージシャンたちを震撼させたディジー1945年録音の<Salt Peanuts>であり、また、モンク1947年録音の『Genius of Modern Music: Volume 1』での彼の演奏だ。ちなみにマイルス作<Donna Lee>という名曲(チャーリー・パーカー作というクレジットはレコード会社の間違い)は、このラッセルの娘に捧げられたものだ。

『Jazz at Massey Hall』

このアルバムは筆者が初めて購入したビ・バップのアルバムだった。購入したその理由は多分ミンガスだったと記憶するが、こんな曰く付きのアルバムとは全く知らなかった。1曲目からヘッド(テーマ)の4分の3が切れているという粗悪な録音でびっくりした。ジャズにまだ馴染みがない頃だったが、粗悪な録音にも関わらずなぜか魅了され、それぞれの曲の全員のソロが歌えるくらいになるまで何度も聴いた。

録音はバード死没2年前の1953年、カナダ、トロントでのコンサート模様だ。まずカナダのThe New Jazz SocietyはBud Powell(バド・パウエル)を招聘したかったが、パウエルは精神病院に収容されていたので全く連絡が取れない状態だった。パウエルの精神病は1947年に客との喧嘩で頭をビール瓶で殴られた後に警官に暴行されたことから脳障害を犯したとされており、日本ではその事実はあまり知られていないと聞く。バードもロサンジェルスで警官に暴行を受け、精神病院に6ヶ月も収容されたことがある。マイルスも警官に頭部を殴られて大出血した事実は周知だ。ご存知と思うが、現在のアメリカでは未だに警官の黒人に対する暴行がまかり通っている。何と愚かな話だ。

話を戻す。パウエルを探し出せなかったThe New Jazz Societyは、ディジーを招聘しようと方針を変えるが、そのディジーにも連絡が取れない。やっと連絡がついたのがミンガスで、だからミンガスがバンド結成を行った。これがこのメンバーと一度も演奏した記録がないミンガスが参加している理由だ。この頃にはディジーはヤク中のバードをとっくに見放しており、何年も口をきいていない状態だったらしい。

1953年5月15日の本番の1日前、NYラガーディア空港に集合するとチケットが2枚足りない。The New Jazz Societyはパウエルの身元保証人であるマネージャーのチケットと、ミンガスの奥方セリアのチケットを忘れたのだ。そこでディジーとバードは翌日である当日、コンサートギリギリに到着することになる。到着すると今度はバードがヤクを購入するために楽器を売ってしまったことが発覚。白いプラスチックのアルトサックスを近くの楽器店からレンタルすることになる。幕を開けて見ると、2,750人収容の会場には700人ほどしか入っていない。これはシカゴで行われるRocky Marciano(ロッキー・マルシアーノ)対Jersey Joe Walcott(ジャージー・ジョー・ワルコット)ワールド・ヘビー級チャンピオンの試合と重なったからで、何とディジーでさえ本番中に自分のソロが終わると舞台裏のラジオ中継を聞くために出たり入ったりしたそうだ。ヤクでデロデロになってるバード、泥酔してグデングデンになっているパウエル、ボクシングの試合が気になって出たり入ったりのディジー、それなのに演奏内容が、ともかくすごい。この一度も演奏したことないメンバーで、リハーサルも全くなしで、こんな歴史に残る名演を残したのである。

さて、3曲目の<All The Things You Are>のベースソロを聴くと、驚いたことにオーバーダブだと気がつく。調べてみると以下の経緯がわかった。このコンサート、ミンガスがPAから拾って録音していた。テープを持ち帰ってVerveレコードに売り込んだが相手にされなかったので、自分のDebutレーベルからリリースすることにするが、バードはVerveとの契約の関係で名前を出せないので、夫人の名、Chanを使ってCharlie Chanとクレジットすることにした。問題はそれだけではない。PAからの拾い録音なので、Humノイズがひどく、ルディ・ヴァン・ゲルダーのスタジオに持ち込んでEQするとベースが消えてしまった。ここでミンガスがゲルダーのスタジオでオーバーダブすることになったそうだ。

今回この記事を書くに当たって、ミンガス死没25年後の2004年にリリースされたオーバーダブされていない、リマスターのバージョンを購入してみた。それを聴いて愕然としてしまったのだ。オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするミンガスのベースと、レイドバックしてタイムの幅を作り出しているマックスのライドとハイ・ハットがビ・バップ以降のジャズを形成したのだとばかり思っていたが、オーバーダブ前の録音では、オリジナルリリースで聴こえていなかったマックスの4つに刻むキックドラムがオン・トップ・オブ・ザ・ビートで2と4にアクセントを置きながらドライブしており、ミンガスはそれにぴったり合わせているだけなのだ。つまり、この二人がこの新しいスタイルを創り出したと信じていた概念が崩れてしまったのは、個人的に相当ショックだった。そこから色々と聴きあさって、前述のカーリー・ラッセルが仕掛け人ではないかという結論に達したわけである。

<Perdido>

この曲はエリントン楽団に在籍していたプエルトリコ出身のバルブトロンボーン奏者、Juan Tizol(ホアン・ティゾール)の作品で、彼は<キャラバン>や<ピラミッド>の作曲者としても知られている。ペルディードのスペイン語の意味は「失った」または「ちゃんとしていない」というような意味だそうだが、この曲のタイトルは単にニューオリンズの道の名前とされている。

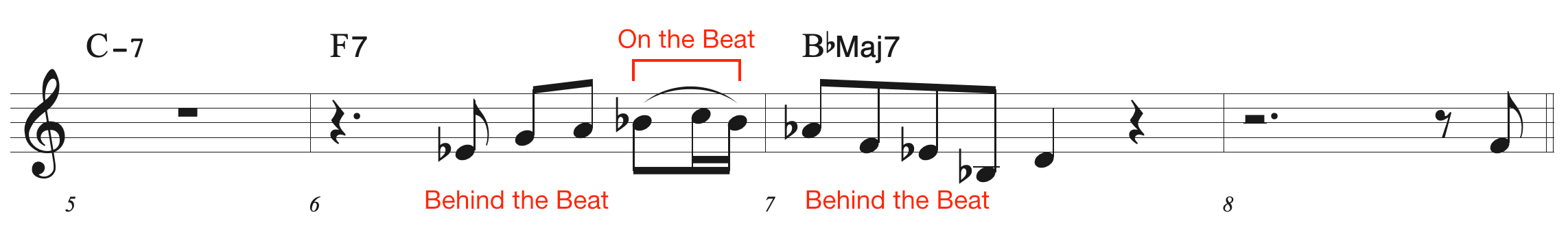

コード進行もメロディーも非常に単純だ。ダンスミュージックとしてのスイングジャズの象徴のような曲なので、曲の解説は敢えて控え、バードのスタイルの解説とする。まずバードのソロの出だしの4小節を見て頂きたい。この4小節で全てが語れる。バードが歴史を変えたのはもちろん彼の前代未聞のテクニックだが、筆者にとってはバード以前に存在しなかったタイム感の誕生がもっとも重要だ。バードのタイム感を語る前にまずこの曲のこの録音を、通して聴いて頂きたい。スイングジャズと決定的に違うのが、前述したようにベースとドラムがメトロノームの役目から離れたことだ。ミンガスのベース(正確にはマックスのキックドラムのオーバーダブ)がオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするのに対し、マックスのライドはビハインド・ザ・ビート、はたまたハイ・ハットはもっとビハインド・ザ・ビートで2と4のバックビートを思いっきりレイドバックさせている。これによって以前のメトロノームのような、点に存在するビートではなく、ゴムを伸ばしたような幅の広いビートになっている。これがビ・バップ以降のアメリカ音楽の特徴となっていると筆者は信じる。

この新しいビート感でバードが始めたことは、オン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートを自由自在に目まぐるしく入れ替え、サッチモのスタイルに代表される今までのレイドバック(ビハインド・ザ・ビート)のみだったソロより、大胆に興奮度を増すタイム感を誕生させたのだ。

図で示した、このオン・トップ・オブ・ザ・ビートで突込む16分音符に続く8分音符は、ビハインド・ザ・ビートでレイドバックする。この目まぐるしいスイッチがスピード感を生んでいる。そのためにバードは新しいタンギングも生み出している。バード以前のサックス奏者はレスター・ヤングを手本にスラー系だ。だからこそ生まれたレイドバック奏法だったわけだ。しかしバードは、クスリや女遊び同様、刺激を求めてグルーヴ感がはっきり出るタンギングを編み出したのだと思う。筆者の勝手な印象は、レスター・ヤングは紳士的に女性を甘い気分にさせるような演奏でゆっくり口説くが、バードは強引に言い寄ったり、焦らしたり、と積極的に口説く。

次に一般に言われるビ・バップの特徴としての音使いを見てみよう。2小節目2拍目にF7を破壊するAvoid音であるB♭を演奏しているが、準強拍にあるC音に到達するためにまず下から、そして上から回しており、これをDelayed Resolveと言う。ビ・バップの特徴の一つだ。これも焦らしテクニックから来ているのでないかしら。

続いて突込み2つ目の16音符の部分を見て頂きたい。これはA diminished 7thコードで、まさにシェーンベルグが1948年に出版した『Theory of Harmony』に書いてあった、あれだ。つまりドミナントコードの3度上にできるディミニッシュコードを代理にして解決するのだ。バードはバルトークやシェーンベルグが大好きだったと聞く。

タイム感の話に戻ろう。5小節目からの4小節、冒頭のフレーズの継承部分に当たるが、ここでは思いっきりレイドバックしているので、中間の16分音符をオン・トップ・オブ・ザ・ビートには取らずに、オン・ザ・ビートに取っている。これは焦らしだ。冒頭と同じタイム感では焦っている印象を与えてしまうかも知れないので、引いて構えたのだ。

次の9小節目からは、最初の8小節の継承部分だ。この曲のテーマラインを少し変化させて、ゆったりとビハインド・ザ・ビートで歌い上げている。しかし一瞬オン・トップ・オブ・ザ・ビートをちらつかせ、興奮を下げないようにしている。

次は16小節目からのブリッジ、つまり起承転結の転の部分だ。なんとバードはこの8小節、ガンガンにオン・トップ・オブ・ザ・ビートで攻めに入った。彼の体内ビートの位置がミンガスのオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするビートの位置すれすれのところまで移動した。このスリル感と言ったらたまらない。これがバードが残した、歴史を変えたほどの功績なのだ。そしてこれがBird Livesという意味なのだ。

そしてもう一つ特筆すべきは、バードが始めたghost notes(呑み込み音)だ。Xで記した音や、また4分音符で示した部分もバードの頭の中では演奏されていない8分音符が鳴っており、この奏法が新しいグルーヴ感を誕生させたのである。さて、バードはこの8小節の攻めを終えるとまた引く。1コーラス目最後の8小節だ。

いきなりFのロングトーンを存在感たっぷりに吹き上げる。しかもダウンビートは長2度下からのベンドだ。説得力を込めて「さあ、ぼくのところにおいで」と胸を開いているような印象だが、それに自問自答するように3度飛びフレーズを、しかもスラーで出し、はにかみ笑いを見せる。この音使いだ。代理コードであるB7を使っており、しかもトップ音は全音階で下降する。全て新しい。28小節目終わりのB7と想定される跳躍は代理コードではない。29小節目のC-7の半音下のアプローチング・ドミナントだ。これも当時全く新しい手法だ。

最後の8小節に到るまでバードが始めたタンギングで新しいグルーヴ感を出していたのに、ここに来ていきなりスラーを多用し始めた。起承転結の結の部分だから抑えているのである。ただし、ここで注目しなくてはいけないのは30小節目のフレーズだ。これがバードとディジーが編み出したビ・バップフレーズだ。ターゲットの音までを半音の上下移動で編む。4つ1組の4つ目は跳躍だ。4つ目でグルーヴを出すのは、ブラジルのリオデジャネイロ訛りの演奏と共通するものがあると思うのは筆者だけであろうか。そしてこのビ・バップフレーズ、8分音符が4つ繋がる時真ん中の2つをスラーにして、グルーヴする。これがバードの発明であり、ビ・バップの特徴であり、ビ・バップ以降のアメリカ音楽なのである。

バードはヤクでデロデロになっていながら、しかも安物のプラスチックの楽器でこれだけのことをやってしまう。やはり天才だ。最後にソロ3コーラス目のブリッジを見て頂きたい。

おしゃれな代理コードのアルペジオの後、洪水のように溢れ出るバードフレーズ。しかもこの速さでタンギングしているのだ。なのに完璧にオン・トップ・オブ・ザ・ビートで疾走している。そしてこの半音のライン繋ぎがビ・バップだ(注:ビ・バップラインの特徴となっていない半音の動きには½表示をしていないことに留意)。

バード以降バードの真似をし、バード並みのテクニックを備えた奏者はいくらでもいる。だが、バラードを聴いた時、バードほどの音数を放出してバードを超えられたアーティストはまだいないのではないかと思ってしまう。だからと言ってバードをコピーして勉強することをやめるわけには行かない。バッハを勉強しないで通れる門はないのと同様、バードを勉強しないで通れる門もないのである。