ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #20 <Tony Then Jack>

まず最初に、今回の楽曲解説は通常より手抜きになることのお詫びをしたい。宣伝になってしまうが、筆者率いるNYCベースのバンド、「ハシャ・フォーラ」の2017年秋の来日公演の準備と、それに期を合わせての新アルバムの制作等、てんてこ舞いの日々を過ごしていて、気がついたら投稿の締め切りが過ぎていた、という次第である。

今回取り上げるのは、今月最初、2017年6月9日にリリースになった『Hudson』からの一曲だ。まずメンバーを見ただけで興味をそそられた。ジャック・ディジョネット(ds)、ジョン・スコフィールド(g)、ジョン・メデスキ(keys)、それとラリー・グレナディア(b)だ。このアルバム、実はリーダーが誰なのかはっきりしない。事務的にはディジョネットのようだが、音楽的にはジョン・スコフィールドの色が強い。ただし、アルバム全体を通して、よくこれだけ違うスタイルの曲を上手にまとめ上げたと感心する。

スコフィールド(以下スコ)とメデスキのコラボは、メデスキのトリオ、「メデスキ、マーティン&ウッド」とのアルバムが3枚ある。『Out Louder』、『Live: In Case The World Changes Its Mind』、そして『Juice』。グループ名は「MSMW」、つまりメデスキの方がスコより先なところが興味深い。実はメデスキもウッドも、筆者の「A-NO-NE Band」に在籍していたことがある。80年代の終わりだ。メデスキは筆者も在籍していたニュー・イングランド音楽学院のクラシック・ピアノ科に全額奨学生として在籍していた。アメリカでもっとも古い名門コンセルバトワールで全額奨学金を受けることはとても難しい。在学中メデスキはインプロに目覚め、ガンサー・シュラー設立の、これもまたアメリカで一番古い非クラシック科であるサード・ストリーム学科に編入すると、なんと奨学金が半分にされてしまったというニュースが当時話題になった。クラシック以外の最高奨学金額は半額で、筆者も半額しか出してもらえなく、苦しい学生生活を送ったものであった。

当時のメデスキは、クラシックで鍛え上げたテクニックをふんだんに披露し、ハイ・パワーでのインプロを売り物にしていた。こんなことがあった。筆者のギグの2日前のある日彼は電話をよこし、「ヒロ、申し訳ない。明後日のギグできなくなった。今日のギグで小指を折っちまったぜ。でも心配するな。こっちはピアノの鍵盤3つ壊してやったからオレの勝ちだ」。そのすぐ後彼は以前から心配していた腱鞘炎が悪化し、バーモント州の山の農場に篭ってしまい、多くの音楽仲間たちが彼の才能を惜しんだ。ところが90年代に入ってすぐにカムバックし、多くのファンを喜ばせた。しかもこのカムバックは筆者のもう一人のバンド・メイト、クリス・ウッドとだ。ウッドがニュー・イングランド音楽学院に入学した時にはメデスキはすでにボストンを去っていたはずで、彼らがどう出会ったのか興味深いところである。そのウッド、筆者の「A-NO-NE Band」ではエレクトリック・ベースで、「A-NO-NE Big Band」ではアップライト・ベースで活躍していた (YouTube ➡︎) 。彼も優秀な学生のご多分に洩れず卒業後速攻でNYCに移住して行った。当時の「A-NO-NE Big Band」は2ベース・2ドラムで、ウッドは鉛筆で弦を叩く奏法を駆使していた。また、エレクトリックではチェロ・チューニングに変更し、普通のベースでは考えられないようなラインを演奏していたのを今でも鮮明に覚えている。

『Hudson』

まずこのアルバムに針を落とした途端、マイルスだ!と叫んでしまった。1曲目のタイトル曲を聴き始めれば誰の耳にもそれは理解できると思う。ディジョネット、スコ、両者ともマイルス音楽にとって重要な歴史を残した2人だ。しかも9曲目でスコが<Tony Then Jack>などという、マイルス絡み意外考えられないタイトルの曲を提供している。

この1曲目の<Hudson>はともかくすごい。70年代にマイルスがやっていたことを、スタイルを維持しながらもはるかに発展させたものにしている。1発もののフリー・インプロのスタイルは同じだが、グルーヴのタイム感がマイルスのそれと天と地ほど違うことに注目して頂きたい。これはディジョネットのタイム感がマイルス時代からかなり違ってきているからだ。後述する。ともかくこの曲は、聴いていて桃源郷気分にさせてくれる。マイルスの70年代の音楽から得るトランス気分と違うところが興味深い。

ディジョネットはインタヴューで、自分が常に音楽に求める自由さ、スポンテニアスな反応にフォーカスを当てたというようなことを言っていたと記憶する。ところが収録曲のタイトルを見てびっくりした。ボブ・ディランの<Lay Lady Lay>と<A Hard Rain’s A-Gonna Fall>、ジョニ・ミッチェルの<Woodstock>、そしてジミ・ヘンドリックスの<Wait Until Tomorrow>。メデスキ・マーティン&ウッドのレパートリーにも見える。ここでハッと気がついた。このアルバムのタイトル、『Hudson』はウッドストックのことだ、と。アルバム・ジャケットの写真も、あのウッドストックが開かれたハドソン渓谷に違いない。ここでお断りするが、筆者はこのアルバム、Apple Musicから入手したデジタルコピーでしか持っていないので、色々な情報の詳細がない。楽曲解説ということでお許しください。蛇足だが、不便な世の中になったものだと思う。筆者もAppleの意図する、CDという200年も公害として残るオプティカル・ディスクを抹消しようとする方針には大いに賛同するが、ならばクレジットやライナーをデジタル・コピーにも添付するべきだと強く思う。

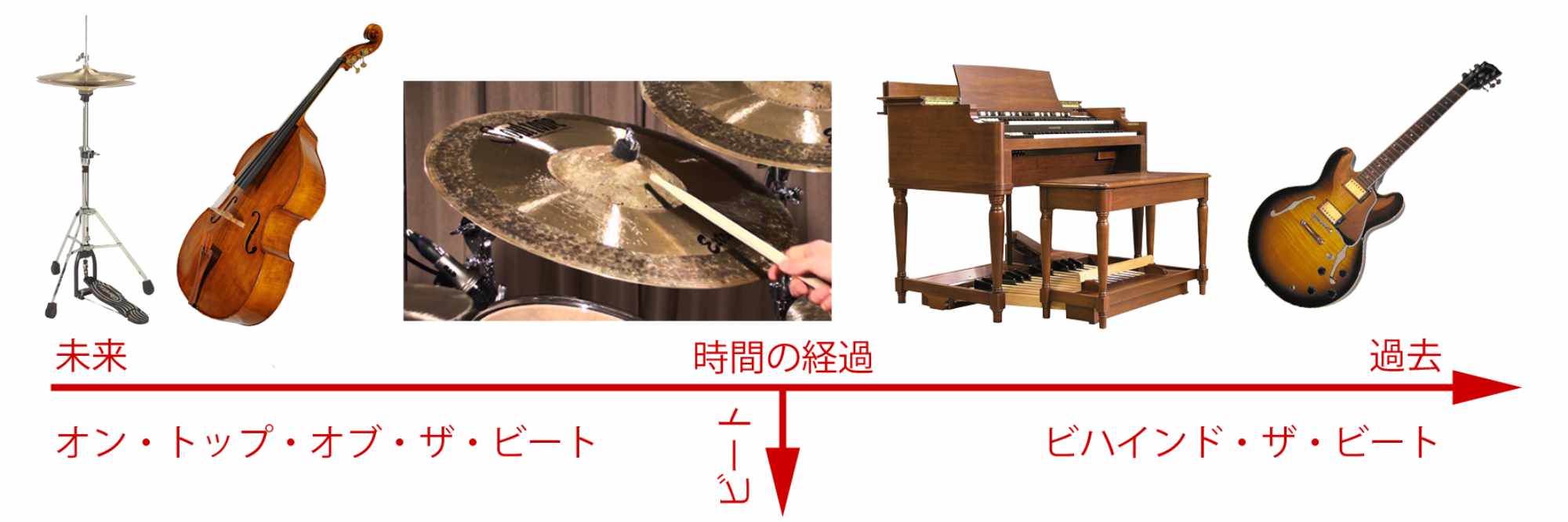

話をアルバムに戻そう。1曲目の70年代マイルスで桃源郷を経た後の2曲目、スコのオリジナル、<El Swing>は、今度はコルトレーンを思わせるイントロで始まり、まずはディジョネットのゾクゾクするグルーヴ感を味あわせてくれるが、ヘッドがブリッジに入るといきなりスイングだ。ヘッドの後のソロ・セクションもスイングだ。これがこのアルバムが筆者を釘付けにした理由だ。このアルバムで繰り広げられるタイム感は恐ろしいほどスイングしているのだが、そのあり方が普通でない。周知の通りスコとメデスキはゴリゴリにビハインド・ザ・ビートでスイングするスタイルだが、筆者にとってディジョネットとグレナディアの組み合わせは初体験であった。彼らが過去に共演していたかの情報もない。ディジョネットがハイ・ハットを食いつくようにドライブさせ、ライド・シンバルをビハインドに引いてタイムの幅を作っているど真ん中にグレナディアがすっぽり入ってスイングしている。なんなんだ、これは、と思ってしまった。言葉では分かりづらいので図にしてみる。

ディジョネットのスイングと言えば、キース・ジャレット・トリオだ。ゲイリー・ピーコックは思いっきりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブする筆者の大好きなタイプのベーシストだし、ディジョネットのライドは思いっきりビハインド・ザ・ビートでスイングする、これもまた筆者の大好きなタイプだから興奮するグルーヴで楽しませてくれる。記憶する限りディジョネットはハイ・ハットをタイムの道具としては使っていなかったと思う。彼はむしろハイ・ハットを装飾に使っていたからこそのディジョネット・スタイルだったと思う。もちろん筆者はディジョネットをそれほど研究したわけではないので、間違っていたらお許し頂きたい。ただ、筆者はこの『Hudson』でディジョネットが披露しているスイング感は、彼の以前の演奏で聴いた覚えがない。

<Tony Then Jack>

タイトルはトニー・ウイリアムスからジャック・ディジョネットへ、とマイルス・バンドの70年代初期の変貌を示唆するスコのオリジナルだが、ヘッドはいきなりウェス・モンゴメリーだ。しかもB♭のブルースだ。意表をつく。ジャズ・ブルースの定義をご存知であろうか。この2つの要求を満たしていれば、最初と最後のコードがたとえ1度7thでなくてもブルースに聞こえる、という要素だ。ひとつは12小節フォームであることと、もうひとつは、5小節目に必ず4度コードがくることである。

これに対し、フィールド・ホーラーから発生したトラディッショナルなブルースは12小節の中で起承転結を要求される。

| 起 | 承 | 転 | 結 |

| 4小節 | 4小節 | 2小節 | 2小節 |

| 朝起きたらねえちゃんがいない | 朝起きたらねえちゃんがいないんだ | いったいおいら明日から | どうしたらいいんだ |

ブルースというのは、フォームといいフレーズといい、万人の心に直接触れるスタイルだと思う。美しいとか不快だとか、神が人間に与えた基本的な価値観のレベルの話である。日本にも演歌があり、多分どの文化にも苦痛を吐き出すことから発生した音楽は必ず存在するのではないかと思う。筆者は昔、ハイ・タイド・ハリス(Hi Tide Harris)というブルース・ギタリストのマスター・クラスを受けた時、「奴隷の歴史のない日本人にブルースはできるのか」と訊いたことがある。その答えは「おまえ、えっちしたいだろ。それがブルースだ」であった。説得力のある答えに感嘆した。筆者は、アメリカ音楽を演奏するものは必ずブルースをマスターしていなければならないと信ずる。ブルースをちゃんと勉強しないでジャズを演奏しようとする若い学生などを見るとイライラする、などとジジ臭いことを口にしてしまう。

本曲はトラディッショナルなブルース・フォームに近い。ただしパターン的には4小節を三回繰り返し、起承転結はコード進行だけで表そうとしているだけでなく、さらにテーマとなるパターンは5拍フレーズで、つまり Five Over Four Pattern という5分の4拍子が4分の4拍子にオーバーラップし、ダウンビートをわざとわからなくしている。以下がその4小節フレーズだ。

これにコードをつけたものがこれまた興味深い。9小節目のターンアラウンドに5度コードが来ていない。この理由はメロディーのB♭とぶつかるからだが、実に自然に問題を回避している。唯一、一箇所、最後から2つ目のコード、F7でメロディーのB♭とクラッシュしているが、回避策としてサスペンションコードを使うでもなくあっさり流している。おそらく誰の耳にも不自然には聴こえないと思う。

さて、B♭のブルース・フォームでスコのソロが始まる。ところが3コーラス、ハーモニーのコンピングなしに淡々とインプロしたところでいきなりD♭のブルースへと転調し、ハモンドのコンピングが入るのには驚いた。一瞬何が起こったのかわからなかった。そこから5コーラス、スコのドロドロのブルースを堪能させてくれた後、メデスキのハモンドソロに入るが、そこから3コーラス目あたりからディジョネットがハイハットで遊び始め、8小節進んだところでメデスキはディジョネットとトレードを始める。これはおそらく計画していたことではないと思うが、憶測は控える。スリル満点である。しかし、このドライヴしまくるディジョネットのハイハットはなんだろう。アート・ブレイキーでさえこんなに追いまくらなかった。このトレードの中間でなんとD♭のブルースからB♭のブルースに戻る。これは計画してやっているのか?謎である。

ジャズを勉強するもの、またはジャズの醍醐味をもっともっと楽しみたい読者には是非オススメのアルバムである。

Medeski Martin & Wood、ブルース、Blues、ウッドストック、Woodstock、A-NO-NE、ニュー・イングランド音楽学院、New England Conservatory、NEC、クリス・ウッド、Chris Wood、ジョン・メデスキ、ジョン・スコフィールド、Hudson、John Medeski、John Scofield、Larry Grenadier、Jack DeJohnette、ラリー・グレナディア、ジャック・ディジョネット

このtrackがyoutubeにuploadされました。発売元の Motema Music ですからofficialなものです。