ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #45 João Gilberto <Chega de Saudade>

ボサノバの神、ボサノバの守護神、ボサノバ生みの親などと言われていたJoão Gilbertoがこの7月6日に88歳で亡くなり、多くの人が悲しんだ。一つの時代の終幕である。彼の名前の読み方だが、日本ではジョアンとなっているらしいが、アメリカではジョアンは女性名なのでどうも居心地が悪い。JoãoとはJohn、つまりジョンのことだ。鼻に抜ける音を無理にカタカナにするならジョアンゥだと思う。Samba-Cançãoはサンバ・カンサォンとカタカナ表記されるらしいが、これはサンバ・カンサンゥ。同様にBaiãoもバイヨンではなくバイアンゥの方がしっくりくる。カタカナ表記すること自体無理があるのだろうが、せめて一貫性があっても良いと思う。ついでにGilbertoも、ジルベルトではなくジウベートと言わないとどうもブラジルの雰囲気ではなくメキシコ風に聞こえてしまう、と小言を言うのは筆者の悪い癖だと指摘があった。

筆者は1987年に、リオで活躍していた作曲家、アレンジャー、歌手、ピアニスト、ギタリストのPaulo Malaguti Pauleira(パウロ・マラグチ)がボストンで始めたバンドに雇われて以来ブラジル音楽のファンであり、筆者のNYを中心に活動するバンドの名前、「ハシャ・フォーラ」もブラジルの方言なら、音楽もジャズとブラジルのグルーヴの融合という趣旨なのに、ジョアンの音楽のことを書けるほどの知識を持っていない。いや、こんなに長いことブラジル音楽を演奏し、ブラジルでも演奏し、自分のバンドのメンバーもブラジル人だというほどブラジルに日頃から関わっているにも拘らず、自分でブラジル音楽に詳しいと言うことができない大きな理由は、ブラジル語(正しくはブラジル・ポルトガル語だが、便宜上ブラジル語と呼ぶことをご了承頂きたい)が話せないからだ。筆者はその国の言葉が話せなければその国の伝統的な音楽を演奏することは無理だと信じている。逆の立場を考えれば容易に理解出来ると思う。もし日本語を話せない外国人が日本の伝統音楽を演奏しようとしても我々は受け入れられないのではないだろうか。

残念ながら筆者は語学に向いていない。英語に関しては、筆者がアメリカ移住した1987年に始まったテレビ番組、『Star Trek: The Next Generation(新スター・トレック)』を録画し、同じエピソードを毎日繰り返し観て、「データ」というキャラクターのセリフをコピーすることで覚えた。興味のある話題なので何回も観ることが苦ではなかった。こういう教材があったことは実に幸運だった。この番組をブラジル語の吹き替えで手に入れようと思ったが、なんとブラジルでは吹き替えはなく、英語は全て字幕なのだ。それでもポルトガル語吹き替えのスター・トレック映画のDVDは手に入れることが出来たのだが、あまりにもブラジル語と発音が違いすぎて動機を削がれてしまった。ブラジル人のポルトガル語の先生に6ヶ月通ったが挫折。ロゼッタ・ストーンというオンライン語学講座も二度挫折した。現在バベルというオンライン語学講座でブラジル語の講座を取っているが、これももう半分以上挫折している。ミュージシャンは耳がいいから語学が得意、というのは大嘘だ。筆者は音に対する耳の良さには自信がある。結局筆者にはジャズが一番居心地がいい。なんでもありだからだ。アメリカでは、そんなのはジャズじゃない、などとカテゴリーでものを言う人間はほとんどいない。グルーヴさえしていれば喜んで聴いてもらえる。

話を戻そう。ジョアンと言えば、あの心に染み渡る歌い方だ。そんなにたくさん聴いていた訳ではないが、あの歌い方は一度聴いたら忘れられない。残念ながら筆者はジョアンとは昔からすれ違って、一度もライブを聴いたことがない。筆者が1996年にジョージ・ラッセルのリビング・タイム・オーケストラの一員としてイタリアのウンブリア・ジャスフェスティバルに1週間出演した時、ジョアンも毎晩同じ会場の別のステージで演奏しており、スケジュールが合わず見ることができなかった。毎晩アーティストたちが集まる晩餐の席にも彼は一度も現れなかった。彼がボストンに来た時は、自分は他のブラジルもののギグがあったわけだが、ジョアンが例によって会場に2時間も遅れて入ったということで、我々のバンドリーダーに前座で入ってくれと携帯に電話が入り、自分もそれに参加出来るのかと思いきやバンドリーダーだけが退出し、取り残された自分たちはそのギグを歌手なしで演奏するという思い出がある。

それにしてもなぜジョアンをそれほど聴いていなかったのであろう。自分のギターの生徒にジョアンの奏法をYouTubeで見せて、ボサノバはこうやって弾くのだ、などと偉そうに言っているのに、だ。多分自分にとって『Getz/Gilberto』や『Amoroso』などの印象がよくなかったのだと思う。商業的な作品だという偏見があったのだ。それに、ボサノバと言えばやはり多くの名曲を残したジョビンに行ってしまったのだ。今回ジョアンの旅立ちを機に彼の名作を片っ端から聴いて心を打たれた。折しも古くからの友人がジョアンに関してブログを書いた。その内容は、筆者が不思議に感じていた、ジョアンがボサノバの神様と言われることに対する疑問を晴らしてくれるものだったので、ここに紹介したいと思う。断っておくが、筆者はジョアンの神聖化を否定しているのではない。筆者はマイルスを神聖化しているが、それを否定する意見を聞き流す冷静さは備えている。ジョアンを神聖化するファンもどうかこの記事を冷静に読み流して頂きたいと思う。

Henrique Eisenmann (HP → )

彼の名はエンヒキ・アイゼンマン、まだ若い。サンパウロ出身のピアニストで、筆者は一度だけ歌伴で一緒になったことがあるだけだが、その楽しいグルーヴにすっかり魅了された。何度もギグに誘ったが、引っ張りだこの彼のスケジュールとの調整が付かず未だに実現しない。彼は筆者の母校、ニューイングランド音楽院から音楽博士の称号を授与されているので、ニューヨークとボストンで教えるスケジュールもぎっしり詰まっている。彼自身の音楽は、筆者の個人的な印象ではジスモンチとエルメットに強く影響を受けていると思う。今回記事を翻訳掲載させてもらうにあたり随分とメールのやり取りをした。ほとんどのアメリカに来るブラジル人たちはジャズを演奏したくて来るのだが、彼はアメリカからブラジル音楽を冷静に見たいのだと語る。この意見は以前にも他で聞いたことがある。クラシックをフランスで勉強したらフランス風の解釈しか勉強できない。ドイツではドイツ風の、オーストリアではオーストリア風の、と限定されてしまうが、アメリカにいるとそれぞれの国のやり方が押し並べて勉強できるというわけだ。蛇足だが、エンヒキはさらに、ブラジル音楽をワールドミュージックというカテゴリーの檻から出して、モダンアートとして認識されるように持って行きたいと言っていた。そんな彼のジョアンに対する視点はかなり冷静だ。ジョアンの功績、特にマイクロフォンの普及が起因する新しい歌い方や、以前のブラジル音楽になかったギターの弾き方などを特筆しながらもジョアンの神聖化を否定しているところが、筆者にとって非常に興味深かったのだ。

“A Mitologia do João”

Henrique Eisenmann, DMA.

July 11th, 2019

この日曜に他界した、バイーア州ジュアゼイロ出身の作曲家、歌手、そしてギター奏者であるジョアン・ジルベルトの貢献に関する問い合わせをいくつか受けた。

メディアや文献や学者たちの手によって作り上げられた、神話的に美化された彼のオーラのせいなのか、ジョアンに対し研究ご法度や批判ご法度など、彼は理解しづらい存在になっている。ブラジル音楽の神殿の天頂にジョアンを祭り、盲目的に彼のレガシーを守る人々がいる(ローリング・ストーン誌はジョアンをブラジル音楽の歴史で2番目に重要と発表した)。反対に、リオの上流に近い中流階級の一人のミュージシャンが、アパートでアメリカから輸入したウイスキーを呑みながら実験的に作った音楽をもって、ジョアンは純粋なブラジル音楽をけなした、ということを言う人たちもいる。わたしは学術リサーチ活動を続けているうちに、こういう反対意見が対峙する場合は、どちらも正しくなく、真実はその中間に存在するということを学んだ。つまりその複雑に絡み合った状況や、矛盾のバケツや、神話や、間違いや真実などを細かく慎重に吟味する必要があるということだ。だが一つだけ確実に言い切れるのは、ジョアンはボサノバの歴史の中の中心人物であり、それはつまりブラジル音楽の歴史にとっても同じということだ。ビートルズが世界を虜にしていた1965年のグラミー賞ベスト・アルバムは、ジョン(注:レノン)にではなく、ジョアンに与えられたことを忘れてはならない。

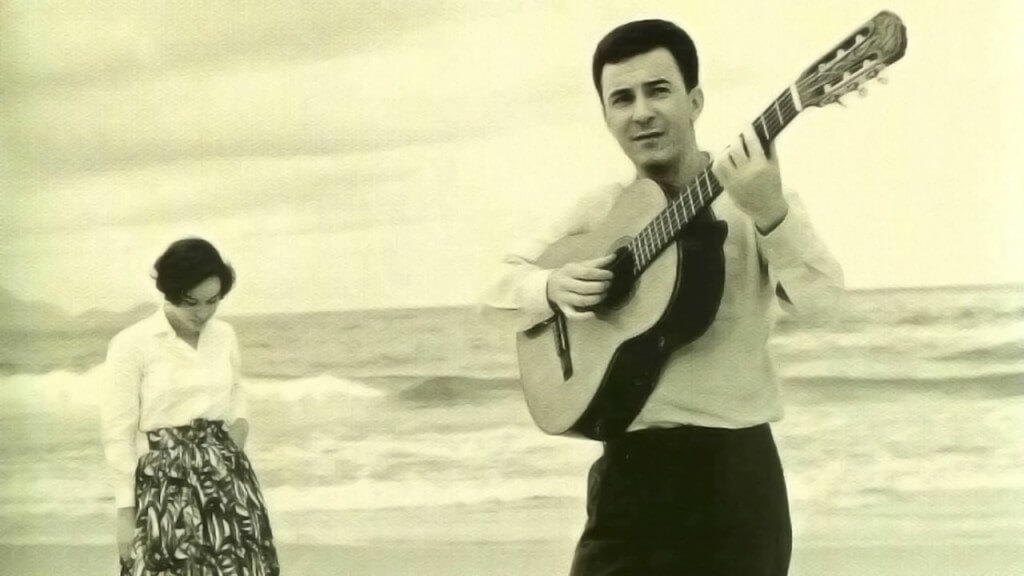

YouTubeのビデオの一見は百聞にしかり、と格言にあるように、ボサノバ革命のインパクトを知るには、まず1940年代のブラジルのラジオ、トップ100のビデオを観て頂きたい(YouTube → )。続いてボサノバの誕生をもたらしたと言われているジョアンの<Chega de Saudade>(1959年)を数秒聴いて頂きたい。その違いは驚異的だ。あたかもリオやサン・パウロの街角を大昔から現在にタイムトラベルしたような気持ちにさせられる。以前のサンバやボレロなどのオペラ歌手的スタイルや、大規模オーケストラや、大袈裟な歌詞や、しゃちほこばったグルーヴと違い、歌い方、演奏の仕方、また聴き方まで全て新しいというパラダイムシフトだ。

ジョアンのイノベーションはボサノバの特徴と一致している。まずギターのグルーヴだ。シンプルで簡明だがシンコペーションが多く使われており(それぞれのアクセントは期待に反する位置だが、それはオフ・ビートに慎重に置かれ、パーカッションからの通常のビートからずれるように配置されている)、40年代のトラディッショナルな「サンバ・カンサォン」の単純で退屈なギターの繰り返すパターンと対照的だ。ジョアンのアイデアは、もっとモダンなグルーヴで即興性を持ち、予想外でかつデリケートで、決められたパターンを繰り返す義務から解放されることだった。多くはこれをアメリカのジャズの影響と判断した。アメリカのスイング・ビッグバンドがしっかりアレンジされたもので、それに対してクール・ジャズが誕生した経緯に似ている。

さらに、ジョアンのもっと大きなイノベーションは彼の歌うスタイルだ。ラジオやカジノで聞かれるオペラ的なスタイルに対し、ジョアンが始めたスタイルはドライな声でわかりやすく、ビブラートはなし、ユーモアもなし、そして静かに単調に、というものだった。これもアメリカのジャズの影響、つまりチェット・ベイカーのスタイルの影響だ。このチャーミングなアメリカの歌手が喧嘩で前歯をなくした後のこの録音を聴いて頂きたい(YouTube → )。違いは、ジョアンはメロディのずらし方の魔術師だったということだ。彼は原曲のメロディを遅らせたり喰ったりして、ユニークで退屈しない、フレッシュでエレガントな解釈を披露した。感情をむきださない歌い方なのに、メロディのずらしとギターのシンコペーションの間に摩擦を作り出して、全く新しい表現方法と即興の可能性を持った世界を築いたのだ。これがブラジル音楽の歌と作曲のスタイルの新しいムーブメントとなり、Chico Buarque(シコ・ブアルキ)、Gilberto Gil(ジルベルト・ジル)、Caetano Veloso(カエターノ・ヴェローゾ)、Edu Lobo(エドゥ・ロボ)、Paulinho da Viola(パウリーニョ・ダ・ヴィオラ)、Roberto Carlos(ホベルト・カルロス)、Milton Nascimento(ミルトン・ナシメント)、Geraldo Vandré(ジェラルド・ヴァンドレ)などの、何世代にもわたるアーティストに影響を及ぼし続けている。

話を戻そう。ここでハンガリー出身の偉大な作家(注:ジャーナリスト、小説家、政治活動家、哲学者)Arthur Koestler(アーサー・ケストラー)の言葉を紹介しよう。それは、イノベーションや創造革命は決して一個人から成ったものではなく、一部のコミュニティーが集合的に進化したものだ、というものだ。どんなストラクチャーも一夜にして変化はしない。ある種の人たちの中で波紋のようにゆっくり広がるプロセスが必要であり、新しいやり方が積もり積もって文化的社会現象となり、必然的に革命にたどり着くのだ。我々が生活するこの社会において歴史家やメディアは一人の天才、ヒーロー、パイオニアを捜し求めたがるが、革命に関わった文化的社会現象やその真っ只中にいた人たちを正確に分析するべきだ。

ギタリストのGaroto(ガロート) (YouTube → ) とLuís Bonfá(ルイス・ボンファ)(YouTube → )は、ジョアンより10年も前からジャズのハーモニーやインプロビゼーションを試していた。そして、作曲家のCustódio Mesquita(クストージオ・メスキタ)はジョビンがリオで頭角を表す数年前にすでに高度な転調やハーモニーを効果的に使用していた(YouTube → )。例のピアニスト、Johnny Alf(ジョニー・アルフ)は、ジョアンがソロ活動を始める前に、すでに話しかけるような歌い方やメロディーのずらしを実験的に使用していた(YouTube → )。これらのことを忘れてはならない。そして、ジョアンを天才イノベーターとか、ボサノバを始めた人などに祭り上げるのではなく、当時そこに介入していたアーティストたちが向かっていた新しいパラダイムの確立に貢献した人だと認識すべきであろう。

ジョアンの功績を否定していると誤解しないで頂きたい。ボサノバの神という看板から解放して人間として扱いたいだけなのだ。彼は単に当時のクリエイティブな過程と素晴らしいミュージシャンたちの勤勉な努力の代表者なのだ。

<Chega de Saudade(シェーガ・ヂ・サウダージ)>

筆者はこの曲を実に良くできた曲だと思う。また、演奏が容易でないということも特筆したい。もちろんポルトガル語を話せない筆者にとっては、メロディー、ハーモニーそれに曲の構成がともかく素晴らしいということしか言えないのだが。そして、歴史上ではジョアンが1958年に録音したこの曲が、ボサノバの誕生とされていることも重要だ。最近『Chega de saudade: A história e as histórias da bossa nova』という、ジョアンを中心にボサノバの歴史を記したとんでもなく分厚い本を英語訳で読み始めた。そこから学んだことをいくつか紹介しよう。

1956年、作編曲家Antônio Carlos Jobim(アントニオ・カルロス・ジョビン)と作詞家Vinícius de Moraes(ヴィニーシウス・ヂ・モライス)が共作した、後に『Orfeu Negro(黒いオルフェ)』として映画化された戯曲、『Orfeu da Conceição(オルフェウ・ダ・コンセイサォン)』が上演されている頃、ジョビンは思いつきでこの曲を書いたそうだ。掃除をしている使用人が口ずさむショーロからアイデアを得て、サンバ・カンサォンに当てはめ、急遽ヴィニーシウスに作詞を頼んだそうで、もうちょっと早ければ戯曲で使えたのに、と思っていたらしい。ヴィニーシウスとしては、メロディーの難しさから作詞に苦労したらしい。自分の妻に、韻の踏み方が馬鹿げているとまで言われたそうだ。本人たちは出来に満足していたのに誰も見向きもしなかったのでオクラ入りだったらしい。

一方、迷惑を撒き散らして友達を全て失っていたジョアンは、ジョビンの前で自作曲、<Bim-Bom>を演奏する機会を得た。ちなみにジョアンをボサノバの生みの親とする歴史書は、この曲がボサノバの誕生と記している。反面それらの書はこの曲を稚拙としているのも興味深い。ジョビンは、避けていたジョアンだったがその新しいギターの弾き方に仰天し、<Chega de Saudade>を是非ジョアンで録音したいと思い始める、が、誰もそんな話に乗って来ない。なにせジョアンは働かずに居候する迷惑人間として有名だったからだ。

そして1958年4月、昔売れていたサンバ・カンサォン歌手のElizeth Cardoso(エリゼッチ・カルドーソ)がジョビンとヴィニーシウスをテーマにしたアルバム、『Canção do amor demais』を録音することになった。ジョビンは<Chega de Saudade>収録のための編曲に際しジョアンにギターを弾かせた。あの新しいグルーヴが欲しかったのだ。残念ながらこのアルバムは全く売れなかったそうだ。ここで興味深い逸話がある。ジョビンとヴィニーシウスがエリゼッチと打ち合わせをしている場にジョアンが突然現れ、ここはこう歌うのだとか頼まれもしないのに色々指示を出したそうだ。つまりジョアンにとってはこの曲は最初から自分の曲だったのだ。その2ヶ月後、たまりかねたジョビンが自費をつぎ込み、ジョアンの初めてのソロSPを録音した。A面が<Chega de Saudade>、B面が<Bim-Bom>だ、これが大ヒットし、歴史に深い跡を残したというわけだ。ジョアンは自作の曲が少ない。十数曲と聞いた覚えがある。だが彼の偉大なところは既存の曲を自分流に料理し直してしまうということだったらしい。たとえ作曲家が怒っても勝手に「修理」して名作にしてしまうのだと聞く。そんなジョアンに自費をつぎ込んで世に出したジョビンは、やはり偉大なのだと筆者は思う。確かにジョアンのあのカリスマ掛かった歌い方が聴衆の心を掴んだわけだが、ジョビンなしではジョアンは誰にも認められずに、つまりブラジル音楽の歴史、いや、世界の音楽の歴史がボサノバで変わることもなかったかも知れない。

ブラジル音楽の譜面

楽曲解説をする前にブラジル音楽の譜面の基本をご披露する。ジャズ・ボッサやジャズ・サンバが普及しているアメリカはもとより、日本でもあまり知られていないルールがある。まず殆どの譜面は2拍子で、ジャズに強く影響を受けたJohnny Alf(ジョニー・アルフ)などは別として4分の4拍子の曲は殆どない。これはブラジルでは2にアクセントを置いた2拍子で感じるのが基本だからだ。ちょうどジャズのスイング感は2と4で感じるから4分の4拍子で書かれるのが暗黙の了解であることと同じだ。だからブラジル音楽なのに4拍子で書かれた譜面を渡されると途端にグルーヴできなくなる。アメリカが発信源のフェイクブックでは多くのブラジルの名曲が4分の4拍子で書かれていて閉口する。蛇足だが、フランスではさすがにブラジル音楽が普及しているだけに正しく2拍子で書かれた譜面を渡された。

ブラジル音楽は基本的にシンコペーションだ。8分音符が連なるショーロでさえストップタイムは全てシンコペーションだ。基本のシンコペーションのパターンは次の図の通り。

ところが譜面にはこう書かない。記譜法は次の図の通り。

つまり、真ん中の8分音符は基本的に短く演奏するというのが暗黙の作法なのだ。今考えると、サンバ・カンサォンではもっとオペラ的だったので、この跳ねるスタイルはジョアンたちが始めたボサノバからなのかもしれない。

楽曲解説

この曲はまず、長い。1コーラス66小節からなっている。前半32小節はDマイナーで、「こんな恋の苦しみはもうたくさんだ」と歌う。これが故にこの曲の英語題名が<No More Blues>だ。「Chega」は「もううんざりだ」という意味だが、「saudade」は英語にも日本語にも訳せない厄介な言葉だ。この曲では多分「恋人のことを忘れられない切ない気持ち」で良いと思う。後半は32小節プラス4小節、Dメジャーに転調し、「ここに恋人がいてくれたらどんなに素晴らしい気持ちになるか」と歌う。最後のおまけ4小節はダメ押しだ。この構成力にまず感嘆してしまう。やはりジョビンの才能は偉大だ。

まずジョアンが歌う最初の8小節を採譜して見た。

ブラジルのポピュラー音楽、特にボサノバには音楽通論が通用しないものが多い。これは多くの曲がギターの手の形で作曲されたものが多いからだと筆者は常々考えている。それを裏付けるようにピアノのコンピング(伴奏)のスタイルはコードではなく(カウンターポイントでもなく)単旋律だ。しかしこの曲は違う。ジョビンはすでにクラシックの作曲法を習得したピアニストであり、また早くからジャズのコードを取り入れていた。但しこの曲に関してはジャズの導入からさらに一歩進んでいる。

メロディーとコードを考察してみよう。まず言うまでもなくメロディのリズムはエリゼッチのサンバ・カンサォンとかなり異なるのがすぐにわかると思う。当時レーベルのプロデューサー達が見向きもしなかった理由がこれだ。調性はDマイナー。3小節目にBナチュラルが登場する。これはメロディックマイナー上行形の6度音が上がったものだが、意表を突いて7度音が続かず、基音にジャンプする。それに対するコードはE7/Bだ。ベース音のBは階段下降形として、ではこのE7は一体なんだろう。これが起承転結の奇数位置にあれば、Dマイナーの5度のA7に対する5度、つまりSecondary Dominant(ドッペル・ドミナント)と解釈できるが、偶数位置にあるのでどうにもそうは聞こえない。とすると、メジャーキーで使われるII7(2度セブン)の発想なのかも知れない。但しII7はリディアンから発生するモーダルインターチェンジであり、マイナーキーには適用できない。反対に耳だけを頼って判断すると、理論で説明できなくてもやはりこのコードはジョビンのヒット曲、<Garota de Ipanema(イパネマの娘)>の特徴となっているII7の、あのヒョイっと持ち上げる効果に聴こえてしようがない。

誤解のないように記すが、マイナーキーであってもII7が成立する場合が一つだけある。それは関係調であるFメジャーにモーダルインターチェンジした場合に成立するVII7(7度セブン)だ。但しその場合次のコードは主調であるFメジャーでなくてはならなく、この曲には当てはまらない。混乱させてしまったかも知れないが、ともかくII7に聞こえる気がするが、その解釈が正しいとも思えない。こういうように解析出来ないコードに出会ったら、まずその先を分析してみて、また戻るという作業が必要になる。次の5小節目を見てみよう。

B♭音〜C#音と続くのはハーモニック・マイナーから派生しているが、ハーモニーにではなくメロディーに使われているところがジャズのやり方を拝借している、の、だが、このメロディーはA7(♭9)から派生するコードスケールから発生するというのに、コードはなんとB♭- 6だ。このあたりの細工がともかくおしゃれだ。このB♭- 6の解釈を試みてみよう。これは関係調のFメジャーのモーダルチェンジ上に出来るIVー(4度マイナー)コードに当てはまる。但し、筆者が思うにこのコードはそんな複雑な意が込められているのではなく、単純にA7(♭9♭13)の基音抜きから発生したコードだと思う。コードトーンを比べてみよう。

| 比較 | ||||||

| B♭- 6コード | B♭ | D♭ | F | G | ||

| A7(♭9♭13)コード | A | B♭ | C# | E | F | G |

ドミナントコード機能として重要なのはトライトーン、C#(D♭)〜Gであり、この増4度の音程さえあればDに解決出来るというわけだ。この8小節目のE♭7もA7の代理コードだ。同じようにD♭〜Gが含まれていることに注目して頂きたい。全ては主調であるDマイナーに戻るためのコードなのだ。

さて、5小節目のB♭- 6がA7の代理と判明したので、II7に聞こえた3、4小節目のE7はSecondary Dominantと判明した。めでたい。

これに関連して筆者が特に気に入っているのは、採譜はしなかったが、この前半の32小節、Dメジャーに転調する前の最後の4小節の進行だ。

| E7/B | B♭-6 | D-7 | (II – V) |

つまり普通に考えれば、

| E7 | A7 (♭9♭13) | Dー7 | (II – V) |

であるところ、機能を変えずにむちゃくちゃおしゃれな施しがしてあるのだ。

次に後半の最初8小節を採譜してみた。Dメジャーに転調した最初だ。

この曲冒頭の8小節はF音を軸に暗くブツブツ文句を言っているようなメロディーだったのに対し、後半の最初4小節はF#を軸に明るさを見せ、そこから上へ下へと跳ね回る。このムードの転換の表し方が尋常ではない。才能とはこういうことをいうのだとつくづく思う。

コードを説明すると、B7はE7のドミナント、E7はA7のドミナント、A7はこの調、Dメジャーのドミナントだ。これをExtended Dominant(拡張ドミナント)と呼び、クラシックでもビ・バップでもあちらこちらで用いられる手法だ。但し、これも位置に注目して頂きたい。E7が起承転結の偶数位置にしっかりと置かれている。今度は正真正銘のII7だ。蛇足だがこのII7の技法をジャズで紹介し、ポピュラー音楽に定着させたのはエリントンの<Take the A Train>だ。<イパネマの娘>がそこから影響を受けているのは周知の通りだ。こういうようにボサノバに対するジャズの影響が証明される。

そして39小節目のFディミニッシュ7は機能和声である♭III dimで、クラシックの古典和声理論通りに主調Dメジャーの展開形に進む。注目したいのは、ブラジル音楽では多くディミニッシュコードが使われるが、そのほとんどがギターの手の形から生まれるので機能和声でない。しかしジョビンは機能和声としてのディミニッシュを使用しているところが実に新鮮だ。

この曲は他のジョビンのほとんどの作品同様実に奥が深く、この限られた誌面で語りつくせない。しかしこの名曲をジョアンのあのカリスマ掛かった声と、新しいシンコペーションを多用した歌い方と、新しいギターのリズム・パターンで歴史に残したという、その経緯全てが実に感慨深いと思う。

ガロート, Take the A Train, Canção do amor demais, エリゼッチ・カルドーソ, Elizeth Cardoso, ヴィニーシウス・ヂ・モライス, Vinícius de Moraes, ジョニー・アルフ, Johnny Alf, クストージオ・メスキタ, Custódio Mesquita, ルイス・ボンファ, Luís Bonfá, Garoto, アーサー・ケストラー, Arthur Koestler, エンヒキ・アイゼンマン, Henrique Eisenmann, アントニオ・カルロス・ジョビン, ジョアン・ジルベルト, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim