ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #69 小曽根真<モーツァルト:小さなジーグ ト長調 K.574>

先日筆者が日本ミニツアー中、キーストーン東京に小曽根さんが聴きに来てくださっただけでなく、なんと飛び入りで筆者とデュオで演奏して下さったことが未だに信じられない。ステージ上で繰り広げられたフリー・インプロビゼーションは、まさに両者が話す音楽言語が共通していたことの証だった。そのことが筆者にとってとても嬉しかった。

その時小曽根さんが新譜『OZONE 60』をプレゼントして下さり、帰米して早速聴いた。このアルバムのことをご存じないなら、まず神野氏が当誌に寄稿されたアルバムの紹介文をご覧頂きたい。この2枚組はソロピアノ・アルバムであり、昨年4月9日より53日間小曽根さんが1日も欠かさず自宅から配信された「Welcome to Our Living Room」の延長だそうだ。本誌No. 266、楽曲解説#55でも取り上げているので、是非お読み頂きたい(リンク→)。小曽根さんの音楽の魅力を深く掘り下げた記事になっていると思う。この『OZONE 60』はその延長だと言うが、筆者はそんな簡単なことでは済まないと思っている。それは、2枚組1枚目のクラシックを題材にしたトラックの数々にあり、「Welcome to Our Living Room」では聴けなかった、さらに深い小曽根アートがここにある。

その時小曽根さんが新譜『OZONE 60』をプレゼントして下さり、帰米して早速聴いた。このアルバムのことをご存じないなら、まず神野氏が当誌に寄稿されたアルバムの紹介文をご覧頂きたい。この2枚組はソロピアノ・アルバムであり、昨年4月9日より53日間小曽根さんが1日も欠かさず自宅から配信された「Welcome to Our Living Room」の延長だそうだ。本誌No. 266、楽曲解説#55でも取り上げているので、是非お読み頂きたい(リンク→)。小曽根さんの音楽の魅力を深く掘り下げた記事になっていると思う。この『OZONE 60』はその延長だと言うが、筆者はそんな簡単なことでは済まないと思っている。それは、2枚組1枚目のクラシックを題材にしたトラックの数々にあり、「Welcome to Our Living Room」では聴けなかった、さらに深い小曽根アートがここにある。

クラシックとジャズのクロスオーバー

小曽根さんがここで成し遂げたクラシックと即興音楽のクロスオーバーは、今まで筆者がどうも馴染めなかったクラシックとジャズのフュージョンとは違い、全く新しいアートフォームを提示している。筆者はこの楽曲解説シリーズを担当するに当たって、グルーヴが全てという観点でシリーズを始め、その後最近はカルチャーとしてのボキャブラリーに観点を集中するように移行して来た。このアルバムは、まさにその筆者の考えていることをサポートしてくれるのだ。

これまで我々が知っているクラシックとジャズのフュージョンは、例えば古くはMJQがクラッシック風な音列をジャズのタイム感で演奏したものであったり、Creed Taylor(クリード・テイラー)がCTIレコードを設立してオーケストラ奏者であるHubert Laws(ヒューバート・ロウズ)を始め数々のジャズミュージシャンを使い、クラシックの名曲をポップなサウンドでフュージョン化したものであったりだった。一方クラシックの演奏に挑戦したジャズミュージシャンも少なくない。Wynton Marsalis(ウィントン・マルサリス)は自称クラシックも演奏できるジャズアーティストだし、Keith Jarrett(キース・ジャレット)もChick Corea(チック・コリア)も、はたまた小曽根さん自身もクラシックのレパートリーを演奏して来ている。

ここのところこの楽曲解説シリーズで強調しているように、筆者は音楽スタイルをカルチャーや言語の一端と考える。クラシックなりジャズなりブラジリアンなりラテンなり、よその国の音楽を学ぶのは、その国の言葉を勉強することに等しいことであり、流暢に話せるようになるにはかなりの努力が必要となる。例えばチック・コリアが彼独特のスパニッシュジャズ系のタイム感で演奏したモーツァルトは、ネイティブの耳には外人の訛ったモーツァルト語に聞こえるというエンターテイメント性はあるが、モーツァルトファンが受け入れるかは定かでない。少なくとも筆者には抵抗があった。また、随分と前のことだが、或る日本の代表的なオーケストラがベルリン公演を行った時、ベルリンの新聞が日本人はよくここまで我々の文化を真似出来た、と賞賛していたことを思い出す。

これに対し、チック・コリアの一連のクラシック風のオリジナル作品、例えば『Children’s Songs』や『Septet』はかなりバルトーク語を習得しての結果で、こうなると話は別だ。ジャズラテンやジャズサンバのような訛りの入ったスタイルではなく、『My Spanish Heart』同様に言語を理解して新しいアートを生んでいる。ここまで来れば筆者も何の抵抗もなく、その新しいアートフォームを楽しんだ。枝雀が英語で落語を演じていたのを思い出す。彼はネイティブな英語でアメリカ人に落語を聞かせたかったのではないだろう。英語を使うことから生み出される新しい笑いを、英語を理解する日本人に聞かせたかったのだと思う。

『OZONE 60』

前述のようにこのアルバムの1枚目の8曲中5曲はクラシックのレパートリーだ。ラヴェル、モーツァルト、プロコフィエフ、モシュコフスキなどの作品だ。この1枚目に収録されているオリジナル3曲中、1曲目の<Departure>は近代フランス作品と言われても疑わないだろう作品だし、残りの2曲は多重録音による2台のピアノのための即興なのだが、これがまた面白い。フレーズ的にはチック・コリアがやりそうなジャズのそれであったり、ブルース・フレーズが飛び出したり楽しいのだが、小曽根さんは意図的にジャズのタイム感を抑え込んでいる。全くタッチまで変えて音色をクラシックのそれにしようとしている。ご興味のある方は是非1枚目7トラック目の<Conversation With Myself>の1分過ぎと2枚目2トラック目の<Need To Walk>を交互に聞き比べて頂きたい。指を上げる速さまで変えていると思う。こんなことはチック・コリアでも、いや、他の誰もやらなかったことだと思う。キース・ジャレットはクラシック作品を弾くために奏法を変えていたが、彼はクラシック音楽奏者になることに挑んだのであって、小曽根さんがここでやっていることとは全く違うのだ。

実は小曽根さん、この一連のクラシックのレパートリーの中でも即興中に興奮して小曽根グルーヴが顔を出す場面が数度ある。筆者はこれもまた面白いと思って楽しんだ。そういう瞬間が出ると小曽根さんは自己修正するようで、クラシック奏法にタッチを戻したり、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブしていたのを修正してビートの後ろにゆったり座ったり、もうスリル満点なのだ。

ジャンルとスタイルの違い

筆者はクラシックとかジャズとかジャンル分けをすることをあまり好まない。元々レコード会社が商品展示のために勝手に捏造したものだ。だからブラジル音楽がラテン音楽に分類されるなどという失礼なことが定着してしまった。ポルトガル語はラテン語だからと言うのであれば、ではシャンソンもラテン音楽なのか、ということになる。筆者がニューイングランド音楽院に入学してまず最初に驚いたのは、クラシックの生徒とジャズの生徒の隔たりが全くないことだった。お互いに相手のコンサートを楽しみ、お互いに演奏を共有した。とは言え、普通のアメリカ人ならクラシックの学生だろうがアメリカ音楽のバックビートは生まれた時から身についているので、他の国には簡単に適用できないことだろうとは思う。ともかくアメリカ人はジャンルをあまり気にしない。

さて、我々ミュージシャンが次の曲はどのスタイルで演奏しようと言い、それがスイング(日本で言う4ビート)であったり、バックビート(日本で言う8ビート)であったり、ストレート・ファンク(日本で言う16ビート)であったり、レゲエであったり、サンバであったり、ジャズ・サンバ(ジャズ訛りのサンバ)であったり、シャッフルであったり、一見するとジャンルのことかと思われるかもしれないが、スタイルとジャンルは違うのだ。ジャンルはカタログ便宜上のレコード会社用だが、スタイルはもっとカルチャーとしての責任が重い、というわけだ。

ところで、東京人が関西弁を使って、関西人に「変な関西弁」と言われる状況をどう思われるだろうか。これは笑って許される範囲だと筆者は考えるが、みなさんのご意見はどうであろう。反対に外国人が正しい日本語を学ばないで流行り言葉ばかり使うのを聞いたらどう思われるだろうか。こればかりは多分受け取る側の人それぞれかも知れない。

話を戻す。『OZONE 60』のジャンルは「即興音楽」であり、スタイルは1枚目がクラシック、2枚目がジャズと言うのが筆者としては落ち着くわけだが、おそらくジャンルとしてのクラシックやジャズに慣れている消費者には理解しづらくなってしまうだろう。

ところで、2枚目ジャズサイド1曲目の<Gotta Be Happy>のイントロはクラシックのタッチで弾き、1枚目から続けて聴いて全く違和感のない移行に配慮されていることに感心した。

モーツァルト

『OZONE 60』を最初に聴いた時、3トラック目のモーツァルトでぶっ飛んだ。なにせ小曽根さんのインプロはこのモーツァルトっぽくない作品よりモーツァルトっぽさ満載だからだ。それにしてもこのアルバムの小曽根さんの選曲には実に感嘆させられた。

さて、モーツァルトっぽいとはどういう意味か。筆者はモーツァルトの研究家でもないし、大学で勉強したこともかなり遠い記憶となってしまっている。そして、筆者には不幸な過去がある。実は筆者はベートーベンとモーツァルトが大嫌いだったのだ。その理由は、筆者の父親がベートーベン・モーツァルト・フリークで、物心つく前から毎日聞かされてうんざりだったのだ。もう一つの理由は、大学の試験で必ずやらされるモーツァルトのフルートコンチェルトの数々は、聴くと簡単そうなのに演奏するのがとんでもなく大変で、いくら練習してもできるようにならなかった悔しい音楽だった(幸いベートーベンに重要なフルート作品はない)。その大嫌いなモーツァルトに興味を持ち始めたのは、一つにはアメリカに移住して父親と距離を置いたことと、映画『アマデウス』だった。あの映画は史実に忠実でない部分も多々あったが、確実にモーツァルトの素晴らしさを教えてくれたし、実際のモーツァルト本人の性格とは違うと言われるが、鬼才モーツァルトの音楽を理解するにふさわしいちゃらんぽらんな人物像を提供してくれた。

モーツァルトは天才で、全く新しい音楽スタイルを生み出した。そう、マイルスと同じだ。5歳ですでに基礎をマスターして作曲し、6歳ですでにヨーロッパ各地を演奏旅行していたほどだ。幼児期に基礎をマスターするあたりはピカソと同じだ。また、9声部のグレゴリア聖歌を聴いただけで暗譜して、譜面に起こして勉強するなどの神童ぶりで名声を欲しいままにしていた。25歳で当時の音楽の中心地ウィーンに移住し、本格的な作曲活動に入るが、さて、ここからが問題だった。

当時モーツァルトはあまりにも時代の先を行き過ぎ、演奏家として名声は馳せたものの作曲家としてはほとんど評価されていなかったのである。多くの天才芸術家が存命中に認められなかった例のアレである。映画『アマデウス』でもモーツァルトの斬新な作法と周囲の困惑した反応が見事に表現されている。例えば、音階を上がったり下がったりを延々に繰り返すことを非難するシーンなどは、思わず吹き出してしまった。筆者がモーツァルトが嫌いだった頃に思っていた、まさにそれだった。だがこの映画は筆者にモーツァルトの素晴らしさを存分に教えてくれたのである。映画ではモーツァルト作品の演奏の困難さには触れておらず、素晴らしいパフォーマンスの数々を存分に楽しませてくれたが、当時それは可能なことではなかったことが容易に想像がつく。もう一度言及するが、モーツァルトの作品はパガニーニなどの超絶技巧作品の様には聞こえないのに、ほとんどが超絶技巧を要求する理不尽な作品なのである。

<Eine Kleine Gigue:小さなジーグ>

この作品はモーツァルトが亡くなる2年前の1789年、33歳の時の作品である。当時のモーツァルトは名声的にも経済的にも窮しており借金地獄だったという。実りのない貧乏演奏旅行中にバッハゆかりの地、ライプツィヒの聖トーマス教会でオルガン演奏の仕事があり立ち寄った時、ザクセン選帝侯宮廷オルガニストのエンゲルの要請でこの曲を書いた。ジーグ(またはジグ)とはバロック時代最終楽章などに使われた軽快な3拍子の舞曲形式のことで、ここではバッハ形式で作られているのだが、多くの学者によるとヘンデルの「組曲第1集」(1720年)の「第8番ヘ短調」のジーグを模範としているという。 つまり、この曲はモーツァルトっぽくもないし、バッハっぽくもない珍しいシロモノなのだ。興味深いのは、13歳の頃ヨーロッパ中を演奏旅行していた時期にモーツァルトはかなり深く対位法を勉強したそうで、それがなぜかこの晩年期に現れるようになったとする学者も少なくない。筆者の個人的意見を言わせて頂くと、もともとジーグとは単純な舞曲なので、このように驚異的に転調を続ける対位法を使った楽曲はその時代以前には存在しなかったと思う。これは「モーツァルトらしくない」のではなく、彼はここで何か新しいスタイルを生み出す過程にいたのではないかと思う。マイルス同様天才は進み続けるのだ。

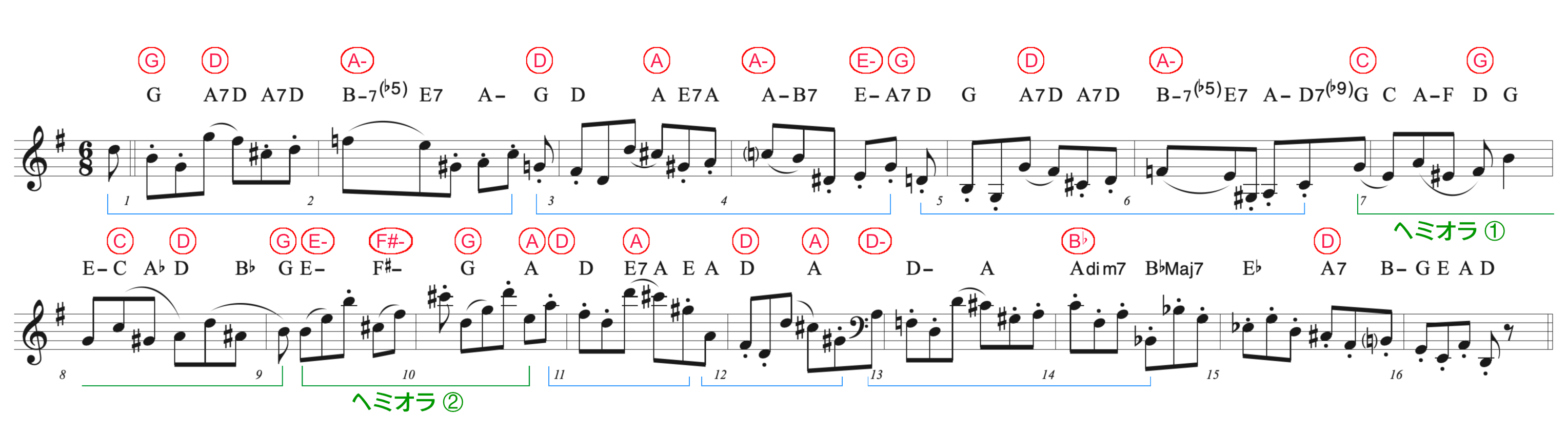

では採譜を見てみよう。最初の16小節小曽根さんはモーツァルトのオリジナルを譜面通りに演奏してらっさるので、まずそのオリジナルを自分なりに分析してみた。この曲はソプラノ、アルト、バスの三声からなる対位法で書かれているので、分析のための便宜上その三声を平らな1段譜に凝縮して採譜したことをまずご了承頂きたい。

いくつか注釈する。遠い昔、楽理の授業で習ったクラシックの分析では、縦割りのハーモニーではなく横の流れで調性を断定するので(レスター・ヤング風)、調性の変動を赤丸で表示したが、筆者としては縦割りのハーモニー(一般のジャズ風)に興味があるので、ジャズの譜面同様コード名を当てがってみた。但し小曽根さんがどちらで考えていたかは定かでないし、多分どちらとも考えてはいなかったのではないかと想像する。なにせ彼はモーツァルト語に精通していることと、小曽根語もすでに極めているので、分析などとっくに超越しているように聞こえるのだ。この小曽根語に関しては前述の本誌No. 266、楽曲解説#55を参照されたい(リンク→)。

このモーツァルトのオリジナルで、まず調性の変化を追って見て驚かされるのは、突発転調が2度見られることだ。ダウンビートで転調する2、4、6小節目のAマイナーと14小節目のB♭メジャーがそれだ。これらは筆者が知っている楽理では説明が付かない。反対にダウンビートで現れない転調、例えば13小節目のDマイナーは、五度マイナーのモーダルインターチェンジとして理論的に説明が付くのだ。モーツァルト恐るべし。小曽根さんもソロピアノではこのような奇抜な展開をよく聞かせてくださる。この曲を選んだのはそういうことが関係しているのではないだろうか。

青いブラケットで表示した部分がMain Themeだ(日本語でなんと言うのかわからないで困っている。直訳はテーマだが、日本ではヘッドのことをテーマと言うのでいつもどうも混乱してしまう)。このMain Themeがどのように変化して行くかを追うと、モーツァルトの巧妙な技法を堪能できるのだが、ここでは省略する。

緑で表示したのは、バロック様式の特色の一つであるHemiola(ヘミオラ)だ。もちろんジャズのソロでも一般的に活用されているテクニックだ。大雑把に言えば、ビートをずらしたり、フレーズの分割を伸ばしたり縮めたりして生み出すポリリズムとお考え頂ければよいと思う。小曽根さんの即興はこのヘミオラを高度に発展させているだけでなく、その複雑なヘミオラの後のダウンビートへの回帰が痛快なのだ。後述する。

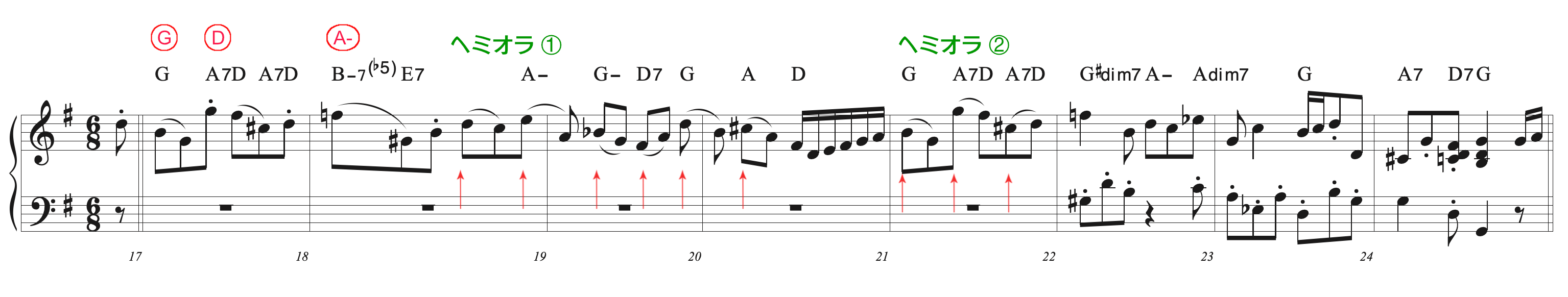

さて、小曽根さんは最初の16小節目を素晴らしいジーグとして譜面通りに演奏した後、最初に戻って譜面に示されたリピートに入るが、ここから小曽根さんのモーツァルト語を使ったインプロビゼーションのご披露が始まる。このモーツァルト語でのインプロビゼーションという言い方をもう少し説明しよう。バッハが毎週礼拝で演奏した曲はほとんどが即興で、それを弟子がその場で採譜して世に残っていることからもわかるように、当時即興は当たり前のことであった。また、古典の譜面の多くは通奏低音とメロディーしか書かれておらず、伴奏は即興が当たり前であったりもした。前述の映画『アマデウス』で、モーツァルトがサリエリの行進曲をその場でモーツァルト作品のサウンドに変更してしまうという場面があった。これは史実にない架空の出来事だが、筆者はこの時のモーツァルトの演奏が耳から離れないのである。映画のために作られたサリエリの稚拙な曲が、みるみるモーツァルト語で埋め尽くされて行くのである。小曽根さんはこのモーツァル語を流暢に話す、ということなのだ。

採譜してみた。

出だしの音列は同じだが、まずアーティキュレーションが違うことに気がつく。実はモーツァルトのオリジナル自体がジーグの舞踏アーティキュレーションに反しているのではないかと思う。むしろモーツァルトは頭からヘミオラを意識して変則的なアーティキュレーションを書いていると思われ、ここで小曽根さんは一般的なジーグのアーティキュレーションを紹介したかったと想像する。その代わりにオリジナルより早く、2小節目からヘミオラオンパレードになっている。実に楽しい。注目したいのは、この8小節では転調の動きもほとんどオリジナルを尊重しており、それぞれのフレーズも小曽根さんがモーツァルト語を流暢に話すことを証明している。

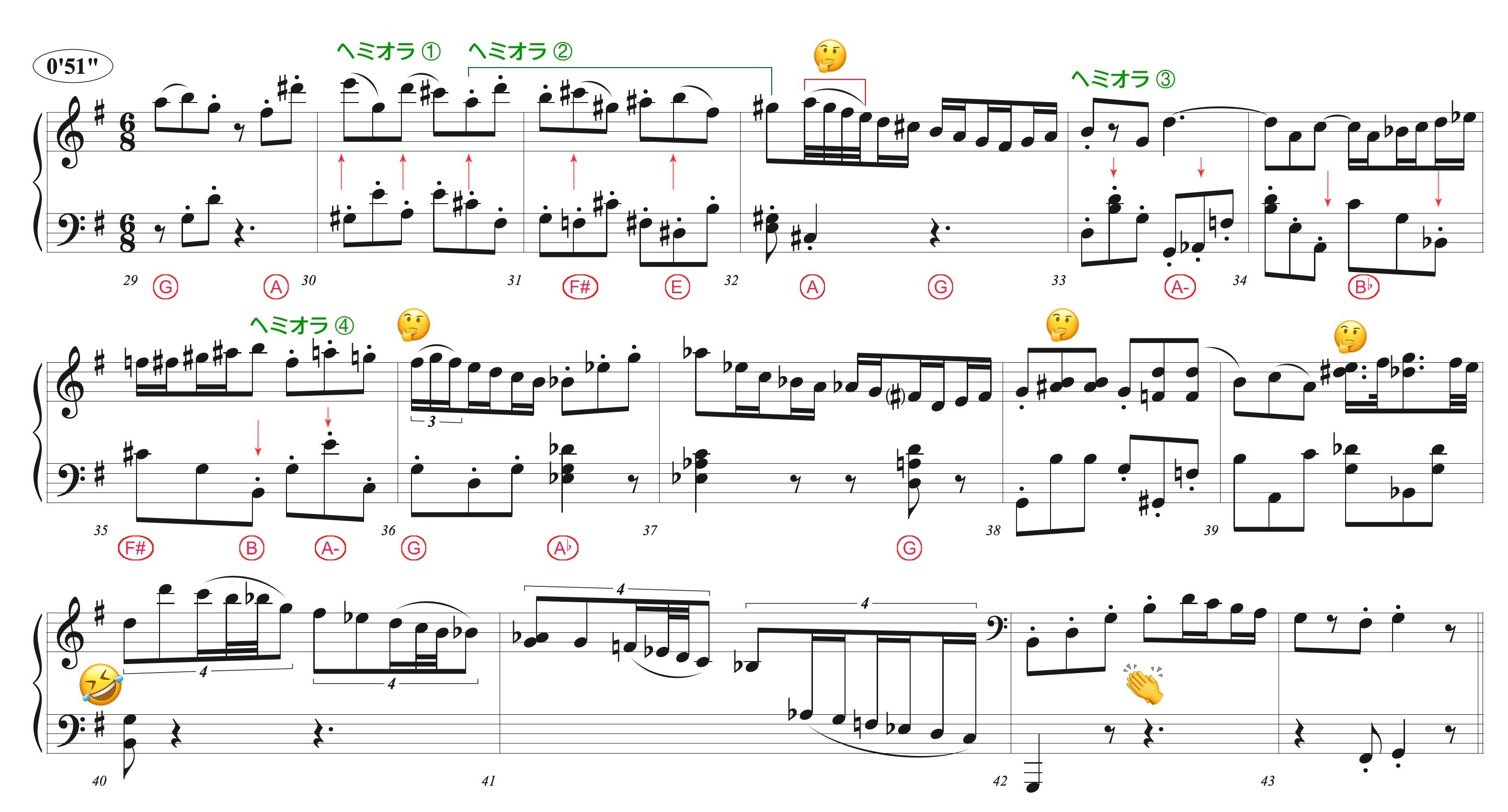

それが変化し始めるのが51秒付近、譜面上では30小節付近からだ。採譜を見て頂きたい。

まずヘミオラの体系が複雑になり、故意にダウンビートをわからなくし始める。スリル満点だ。そしてモーツァルト語と小曽根語がクロスオーバー始めるのが32小節目からだ。以下「🤔」で示した部分はモーツァルト語にないものだ。転調もオリジナルにないF#メジャーやA♭メジャーが出現し始める。38小節目ではトップ音が2度の不協和音が登場し、40小節目で酔っ払い下降スケールで大爆発。42小節目で我に返ったように起立して身なりを正してモーツァルト語に戻っている。なんて洒落ているのだろう。今まで他の誰がこんな洒落たアートフォームを披露してくれただろうか。

よく芸術家は90%の努力と10%の才能だと言われるが、問題はその10%の才能部分だ。小曽根さんは完璧にピアノを身体の一部としており、マイケル・ブレッカーが教えるところの “技量の7割の力を使って” 常に余裕の演奏をする。これはもちろん人並み外れた練習量の賜物であるが、才能がなければいくら練習しても身につかない。また小曽根さんの色々な音楽のスタイルを吸収する力も半端じゃない。これも才能がなければどんなに勉強しても身につかない。自分にそういう才能があるかないかは、小曽根さんの練習量を同等に実行できるまでわからないのかと思うと複雑な気持ちになる。

ただ、最初にも書いたが、今回小曽根さんとフリーインプロビゼーションを演奏させて頂いて思ったことは、筆者と小曽根さんが今まで聴いてきた音楽のスタイルの数々が似ているらしいことと、そのスタイルを消化する力だけは筆者にもあるのかも知れない、ということであった。つまり、我々は同じボキャブラリーで会話できたことがことのほか嬉しかったのだ。さて、練習量を増やさなくては。