ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #77 Quincy Jones <Ironside>

“Check Your Ego at the Door”

「プライドは入り口に置いて来い」

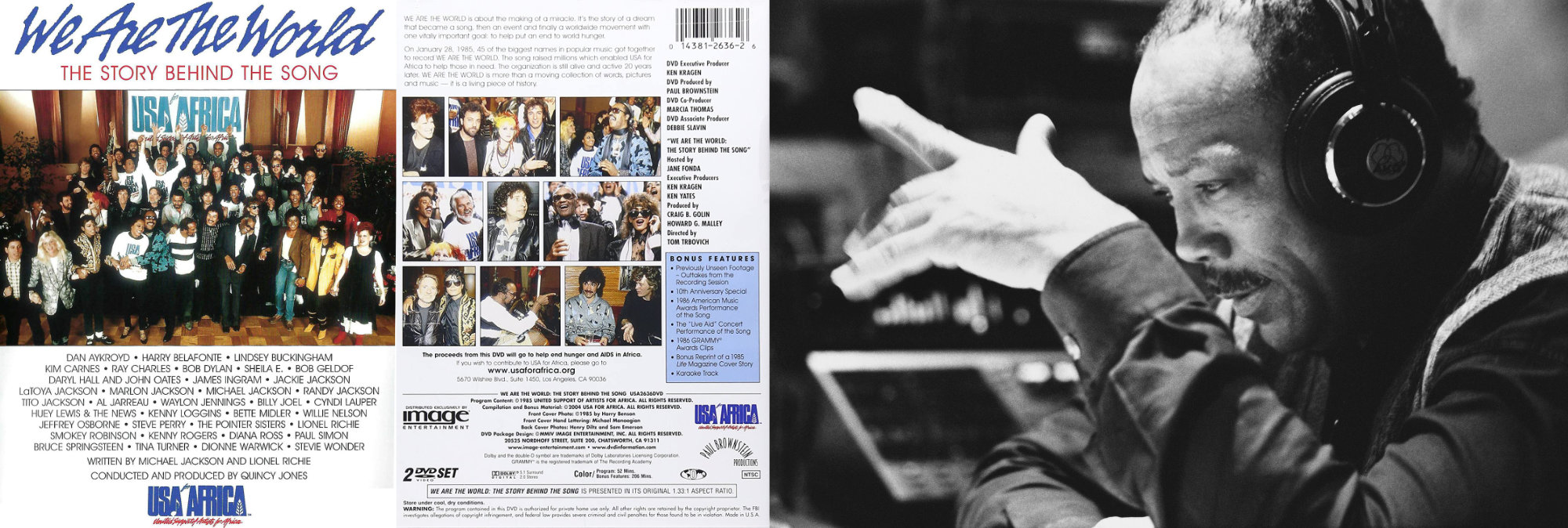

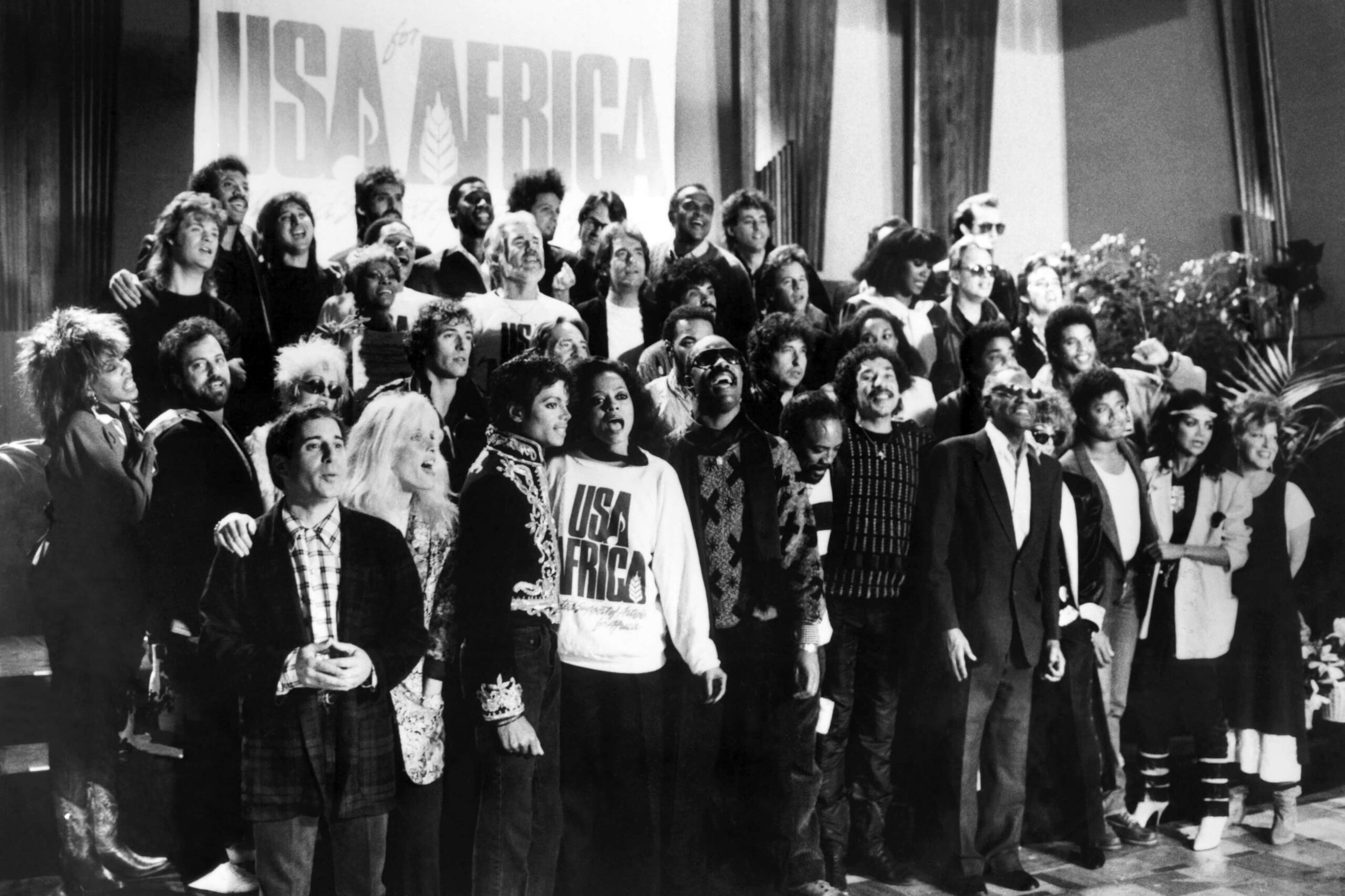

この3月14日に89歳の誕生日を迎えたクインシー・ジョーンズ(Quincy Jones)が、1985年に<We Are The World>をプロデュースした時にスタジオの入り口に立てた有名なサインボードだ。

エチオピアの飢餓救済のために行われたこのレコーディングは、プロダクションも含め全てがノーギャラで、参加した45人の歌手たちの間で誰がソロを取るかなどのいざこざを危惧したクインシーが立てたサインボードが「Check Your Ego at the Door」だった。”Check”は「確認しろ」という意味だが、この場合は「自制しろ」という意味であり、”at the Door”と言うことで、そこに置いて来い、という意味になる。さて、”Ego”、つまり「エゴ」は日本では「わがまま」や「自己中心的」などの意味で使われるが、英語の意味は悪い意味での「プライド」だ。つまり、自分が尊敬されたい、特別扱いを受けたい等の気持ちをEgo(読みはイーゴー)という。

クインシーがこのレコーディングに呼んだ歌手たちの中で大物達の名前は、アル・ジャロウ(Al Jarreau)、ウィリー・ネルソン(Willie Nelson)、ケニー・ロギンス(Kenny Loggins)、ケニー・ロジャース(Kenny Rogers)、ジェームス・イングラム(James Ingram)、シンディ・ローパー(Cyndi Lauper)、シーラ・E(Sheila E.)、スティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)、スモーキー・ロビンソン(Smokey Robinson)、ダイアナ・ロス(Diana Ross)、ダリル・ホール & ジョン・オーツ(Daryl Hall & John Oates)、ディオンヌ・ワーウィック(Dionne Warwick)、ティナ・ターナー(Tina Turner)、ハリー・ベラフォンテ(Harry Belafonte)、ヒューイ・ルイス(Huey Lewis)、ビリー・ジョエル(Billy Joel)、ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)、ベット・ミドラー(Bette Midler)、ポインター・シスターズ(The Pointer Sisters)、ボブ・ディラン(Bob Dylan)、ポール・サイモン(Paul Simon)、マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)、ライオネル・リッチー(Lionel Richie)、レイ・チャールズ(Ray Charles)等だ。ところが、クインシーの危惧をよそに誰一人としてEgoを表すものはおらず、全員が全員参加できたことを光栄に思っていることがドキュメンタリー映画、『We are the World – The Story Behind the Song』に記録されている。エチオピアから来た女性の感謝の言葉に皆が涙する光景なども印象深かった。

クインシーがこのレコーディングに呼んだ歌手たちの中で大物達の名前は、アル・ジャロウ(Al Jarreau)、ウィリー・ネルソン(Willie Nelson)、ケニー・ロギンス(Kenny Loggins)、ケニー・ロジャース(Kenny Rogers)、ジェームス・イングラム(James Ingram)、シンディ・ローパー(Cyndi Lauper)、シーラ・E(Sheila E.)、スティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)、スモーキー・ロビンソン(Smokey Robinson)、ダイアナ・ロス(Diana Ross)、ダリル・ホール & ジョン・オーツ(Daryl Hall & John Oates)、ディオンヌ・ワーウィック(Dionne Warwick)、ティナ・ターナー(Tina Turner)、ハリー・ベラフォンテ(Harry Belafonte)、ヒューイ・ルイス(Huey Lewis)、ビリー・ジョエル(Billy Joel)、ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)、ベット・ミドラー(Bette Midler)、ポインター・シスターズ(The Pointer Sisters)、ボブ・ディラン(Bob Dylan)、ポール・サイモン(Paul Simon)、マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)、ライオネル・リッチー(Lionel Richie)、レイ・チャールズ(Ray Charles)等だ。ところが、クインシーの危惧をよそに誰一人としてEgoを表すものはおらず、全員が全員参加できたことを光栄に思っていることがドキュメンタリー映画、『We are the World – The Story Behind the Song』に記録されている。エチオピアから来た女性の感謝の言葉に皆が涙する光景なども印象深かった。

Netflixが2018年に制作したドキュメンタリー、『Quincy』で興味深い一場面があった。聞き手が投げた「長年成功を続ける中で、自分のEgoとどう対峙してるのですか。」という問いに対し、「自分にEgoがあるとは思わない。Egoとは自信がないものが持つが、自分には自信がある。」これには、自分が仕事する相手は皆Egoがないという含みも聞こえたのだが、どんな大スターだろうがクインシーを前にしたらEgoなんて出るわけがないだろうと思ってしまった。何せクインシーはスーパー・ヒューマンなのだ。そもそもこの<We Are The World>というノーギャラのプロジェクト自体、呼びかけたのがクインシーでなければこれだけの大物が集まらなかったということは容易に想像できる。ドキュメンタリーを見ていると、クインシーは全く自然体で物事を進める。Whitney Houston(ウイットニー・ヒューストン:日本ではホイットニー・ヒューストン)を発掘したクライヴ・デイヴィス(Clive Davis)やCTIサウンドを確立して新しいスタイルを普及させたクリード・テイラー(Creed Taylor)のようなやり手のビジネスマンではない。天才肌の気難しいアーティストでもない。驚くほど自然体なのだ。機会があったらこのドキュメンタリーを是非ご覧頂きたい。

クインシーの功績(筆者略)

クインシーが音楽界に捧げた功績の、筆者が勝手に簡略化したリストは以下の通り:

- 2,900曲以上の録音

- 1,000曲以上のオリジナルを含む50以上の映画とTV音楽

- グラミー賞ノミネート79回

- グラミー賞受賞27回

- エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞全てを受賞している18人中の一人

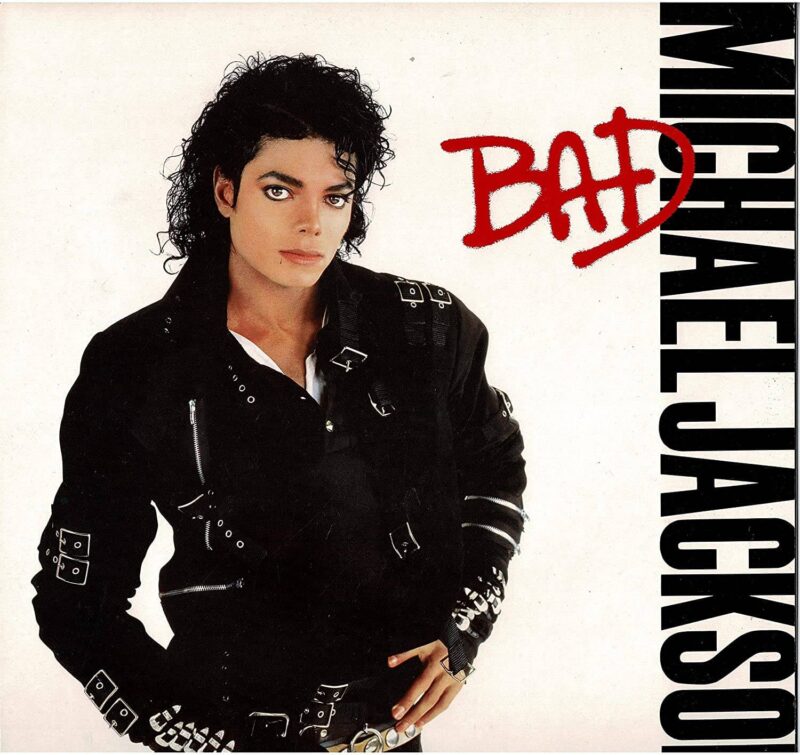

- クインシーがプロデュースしたマイケル・ジャクソンの『スリラー』の売り上げを超えたアルバムは未だに存在しない。

- 『We Are The World』の売り上げを超えたシングルは未だに存在しない。売り上げの7億7千万円(当時)をアフリカ飢餓基金に寄付した。

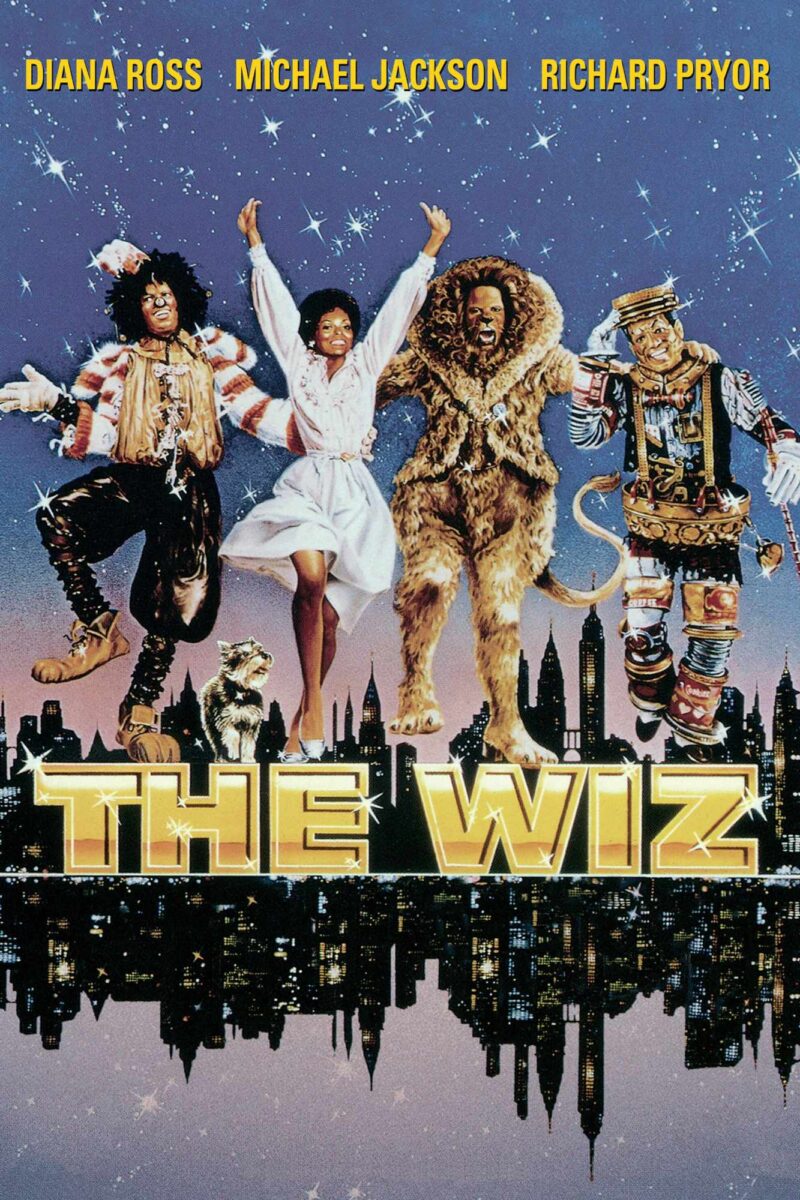

クインシーの曲はそこら中にあり、え、これもクインシー?ということが少なくないが、一般知識として浸透しているのはまずシナトラだ。シナトラはクインシーを乞い、カウント・ベイシー楽団まで抱え込んで活動した。そしてラスベガスで黒人ミュージシャン差別の緩和に貢献したのもこのシナトラ+クインシー+ベイシー楽団だったことが歴史に残っている。次にマイケル・ジャクソンだ。1978年映画、『The Wiz』の音楽をクインシーが担当したことからマイケルはクインシーにプロデュースを依頼し、『Off the Wall』は2千万枚という記録的な売り上げを出し、クインシーは最も力のあるプロデューサという看板を得た。そして、続く『Thriller』で6千500万枚というアルバム売り上げの世界記録を出した。

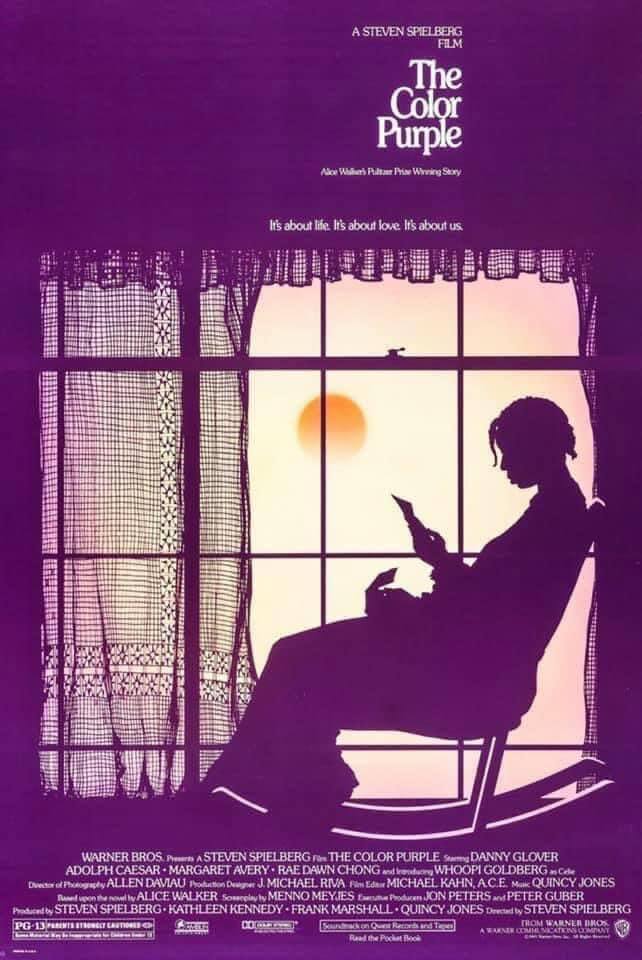

クインシーのすごいところは活動範囲が半端じゃないことだ。例えば1985年映画の『カラー・パープル』をプロデュースし、オプラ・ウィンフリー(Oprah Winfrey)やウーピー・ゴールドバーグ(Whoopi Goldberg)などを世に出したのはクインシーだし、1990年TVコメディーの『The Fresh Prince of Bel-Air』をプロデュースしてウィル・スミス(Will Smith)を発掘したのもクインシーだ。だが、本当にすごいのは彼の慈善活動だ。一体どうやって時間を見つけるのであろう。60年代のキング牧師のサポートや、オバマ大統領に直訴して黒人文化の博物館をスミソニアンに作らせた他、U2のボノと慈善活動をしたり、Quincy Jones Listen Up Foundationを設立してアフリカの貧しい地域に家を提供し、教育活動をしたり、We Are the Futureを設立してロサンジェルスの貧しい子供達に教育の場を与えたり、とても数え切れない。

もう一つ忘れてはならないことがある。ラップ/ヒップホップがギャング化しているありさまを悲観したクインシーは、1995年にラップアーティスト達をNYCに呼んで「ヒップホップ・シンポジウム」を開き、少なくとも自分の年齢まで生きていて欲しい、つまり抗争を止めろと告げた。こんなことができるのもクインシーだけだろう。残念ながらTupacもBiggieもこの直後に殺害されてしまった。クインシーはさぞかし悔しかったであろうと思う。

クインシー・ジョーンズの生い立ち

1974年にくも膜下出血で倒れ(当時41歳)、2015年に血栓で倒れている(当時82歳)。原因は過労だ。前述したように、自然体で仕事をしているように見えるが、ともかく止まることを知らない。何がそんなにクインシーを駆り立て続けているのであろうか。クインシーが生まれ育ったシカゴ南部はゲットーと呼ばれ治安が悪く、子供の時はギャングとしてのし上がることだけを考えていたそうだ。だが母親の精神分裂症が発病する。身の危険を感じるほどだったらしい。ちなみに、両親の離婚後も1999年に母親が他界するまで恐怖だったとドキュメンタリーで語っていた。幼少期のある日、武器庫に泥棒に入った時偶然ピアノを見つけ、完璧に虜になってしまったそうだ。色々な楽器を試してトランペットに落ち着くわけだが、クインシー曰く音楽に集中している時だけギャングからも、貧しさからも、母親の病気のことからも逃れられた。おそらくこれがクインシーの原動力であり、止まることを許さなかったのではないか。

父親はセミプロの野球選手の傍ら大工で、かなりきちっとした仕事をする人だったようだ。それがクインシーに強く影響していると見られる。父親の口癖は、

“Once a task is just begun, never leave until it’s done. Be the labor great or small, do it well or not at all.”

「始めた仕事は中断しない。仕事の大小関わらず労力を惜しまない。やるなら完璧にやる。」

この格言好きがクインシーにも継がれており、その例が冒頭のサインボードの「プライドは入り口に置いて来い」だ。また、<We Are The World>にはもう一つサインボードがあり、「Ties Forbidden」、つまりネクタイ禁止だ。これは、救済基金のレコーディングをするのに、思い上がったような印象を与える正装を禁じるためだったそうだ。録音予定日はアメリカン・ミュージック・アワードの日で、ほとんど全員が会場から正装で駆けつけると危惧したクインシーのリクエストで、全員が普段着に着替えることとなった。

血栓で倒れた2ヶ月後の82歳の誕生日ホームパーティーで、バースデーソング合唱を終えると、みんなにも長生きしてほしい、と言い、

Filled with a whole lot of

Love to share

Health to spare

And Friends who care

いちいち言うことが詩的でかっこいいのだ。愛と健康と友人に恵まれた人生を送って欲しいと言ってるだけだが、この韻を踏んだ言い方がともかくおしゃれ。

父親の真面目な性格を継いで音楽に集中し始め、14歳でレイ・チャールズ(Ray Charles)に出会った。レイとはレイが他界するまで親友関係で、2001年にクインシーがケネディ・センター名誉賞を受けた時にレイがクインシーに捧げたソロ・パフォーマンスは今でも忘れられない。クインシーは20歳でライオネル・ハンプトン(Lionel Hampton)に雇われ、ヨーロッパをツアーし、ヨーロッパでは黒人も人間扱いされることに気がつきフランスに移住する。クインシーが他のヨーロッパに移住した多くのジャズミュージシャンと違ったのは、フランスでギグをして楽しく過ごすのではなく、なんとナディア・ブーランジェ(Nadia Boulanger)とメシアン(Olivier Messiaen)に師事して徹底的に作曲法とオーケストレーションを勉強したのだ。そしてJones Boysという18人編成のビッグバンドを作ってヨーロッパ中をツアーしたのだが、商業的に失敗し文無しになってしまい、帰米することを余儀なくされる。

ここでクインシーは、

“We had the best jazz band on the planet, and yet we were literally starving. That’s when I discovered that there was music, and there was the music business. If I were to survive, I would have to learn the difference between the two.”

「この世に存在する最高のジャズバンドだったのに、飢えるほど収入がなかった。そこで初めて音楽と音楽ビジネスは全く違うものだと気がついたのさ。生き残るためにはこの二つの違いを学ばなくてはならない、ってね。」

学ばなくてはならないと思って学べてしまうところがすごい。凡人にそんなことはできない。1961年に帰米してすぐにマーキュリーレコードの副社長の職を得る。これもすごい。しかも黒人初だ。ちなみにクインシーは数え切れないほどの「黒人初」を持っている。マーキュリーでの仕事は、クインシー曰く、嫌になるほどの量のデモテープを聞く仕事だったが、その中で気を引かれたのがレスリー・ゴーア(Lesley Gore)だった。賭けを打って出るようにレスリーをプロデュースし、これがミリオン・セラーとなったのが1963年。いきなり認められることになったわけだ。しかも続くレスリーの3作も全てミリオンセラーだ。

クインシーの音楽

1966年までレスリーのプロデューサーを務めるが、1964年に映画『質屋(The Pawnbroker)』の音楽で成功を収めるとハリウッドからの注文が殺到するようになり、マーキュリーを去ってロサンジェルスに移住した。並行してビリー・エクスタイン(Billy Eckstine)、エラ・フィッツジェラルド(Ella Fitzgerald)、シャーリー・ホーン(Shirley Horn)、ペギー・リー(Peggy Lee)、ナナ・ムスクーリ(Nana Mouskouri)、フランク・シナトラ(Frank Sinatra)、サラ・ヴォーン(Sarah Vaughan)、ダイナ・ワシントン(Dinah Washington)等のアレンジャーとしても活躍し始める。

60年代終わりから70年代にかけてクインシーは一連の自己名義のヒットアルバムを次々にリリースするのだが、筆者にとって注目したいのはマーキュリーで副社長を勤めていたかたわらリリースした1962年の『Big Band Bossa Nova』だ。まずこのアルバム1曲目の<Soul Bossa Nova>は何度も聞いたことのある馴染みの曲で、これもクインシーの作品とは全く知らなかった。そう言えばこの曲は1997年映画、『オースティン・パワーズ』のテーマソングでもあったではないか。アルバムのイメージはセルジオ・メンデスを思わせるファンキーなブラジル音楽の反面、演奏は全くジャズミュージシャンのそれなのだが、これがなんとも違和感がない。当時流行りの、ジャズミュージシャンが模索しながら演奏していたボサノヴァやサンバとは違い、クインシーのファンキーな音楽が完成されている。筆者の贔屓目だろうか。ブラジル人たちはこのアルバムをどう受け止めているのか興味深いところだ。

筆者とクインシーの音楽との出会いは、子供の頃家族が好んで観ていたTV番組、『鬼警部アイアンサイド』のオープニングソングだ。あのカッコ良さのインパクトは強力だった。もちろん作曲者の名前などは知らなかったし、考えもしなかった。もう一つは1972年映画の『ゲッタウェイ』、確か80年代にテレビで観た覚えがある。銃器にアレルギー反応がある筆者としてはあまりよく覚えていないのだが、この映画の<愛のテーマ>だけは強く印象に残った。そう、あのトゥーツ・シールマンス(Toots Thielemans)の泣けるハーモニカだ。もちろん当時はこの見事なコード進行がクインシーの筆だとは知らなかった。

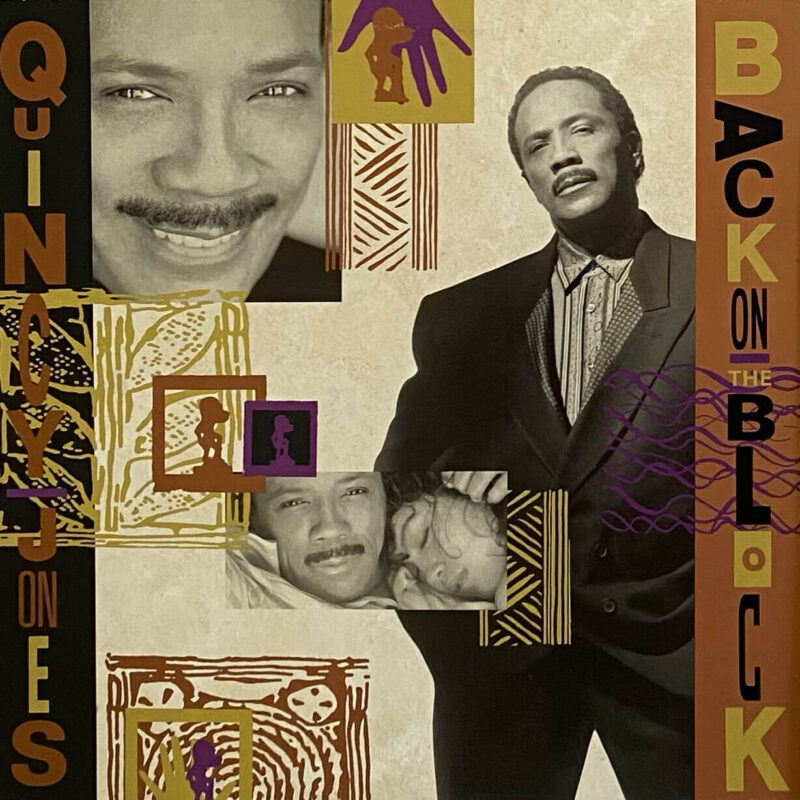

筆者が1987年にアメリカに来てジャズを勉強し始め、サド・ジョーンズなどをトランスクライブし始めた時、当然クインシーも避けられないと考え購入したのが1989年作品、『Back On The Block』だった。これには心底痺れた。だが、1991年に筆者はクインシーを否定することになった。その原因は、クインシーが嫌がるマイルスに過去の音楽をやらせ、筆者はそれが原因でマイルスが死んだと、お門違いの濡れ衣を着せたからだ。実際クインシーは70年代から何度もマイルスにギル・エヴァンス(Gil Evans)との作品群を再現しようと持ちかけており、その度にマイルスは断っていたのだった。最近になって、どうやらマイルスは自分の死期を悟って、自分からクインシーに話を持ち込んだと知り、誤解を恥じた。なのだが、やはり筆者にとってマイルスが過去のものを演奏するのを聴くのは辛く、300枚以上あるマイルス・コレクションに『Miles & Quincy Live at Montreux』を加えたのはごく最近だ。しかも、結局聞いていない。

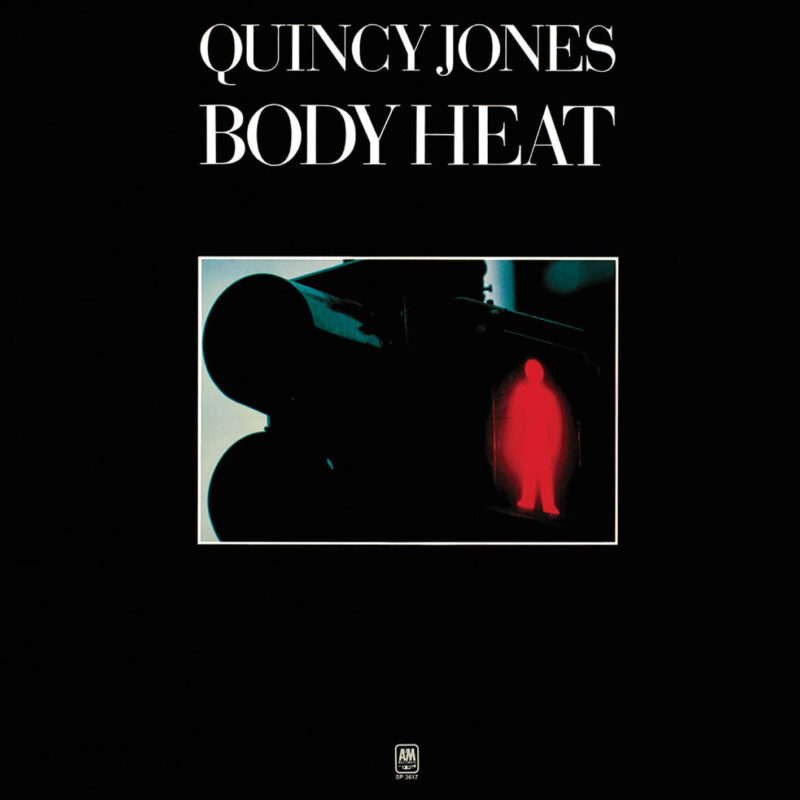

『Smackwater Jack』(1971)

このアルバムは今回取り上げた<Ironside(鬼警部アイアンサイドのテーマ)>が収録されているアルバムだ。貴重なクインシーのボーカルがフィーチャーされたタイトル曲<Smackwater Jack>で始まり、8曲中3曲はクインシーが書いた映画/TVのテーマソングだ。トラック3<アイアンサイド>、トラック5<The Anderson Tapes(ショーン・コネリー/盗聴作戦)>、トラック7<The Bill Cosby Show(コスビー・ショー)>。その他にもトラック4<What’s Going On?>はマーヴィン・ゲイ(Marvin Gaye)のヒットソングであったりするのだが、実は強力なジャズアルバムで、エリック・ゲイル(Eric Gayle)、ジェローム・リチャードソン(Jerome Richardson)、ジム・ホール(Jim Hall)、ヒューバート・ロウズ(Hubert Laws)、フレディ・ハバード(Freddie Hubbard)、トゥーツ・シールマンス(Toots Thielemans)、ミルト・ジャクソン(Milt Jackson)、ジョー・サンプル(Joe Sample)、ボブ・ジェームス(Bob James)、レイ・ブラウン(Ray Brown)、グレイディ・テイト(Grady Tate)などのご機嫌な演奏を楽しめる。

だが、なんと言っても特筆すべきは最終トラックの<Guitar Blues Odyssey: From Roots to Fruits>だ。クインシーはあの問題TV作品『ルーツ』の音楽も担当したわけだが、このトラックのタイトルからして劇中歌に関連付けたのだと思う。なんと、ジョー・ベック(Joe Beck)、エリック・ゲイル、ジム・ホール、トゥーツ・シールマンス(ギターで参加)の4人のギタリストにそれぞれ違うスタイルのブルース演奏をさせ、それをDJの様に交差させる構成なのだ。驚くのは最後に登場するビッグバンドのクラスターサウンドなのだ。これは間違いなく我が師、ジョージ・ラッセル(George Russell)のスタイルだ。ご機嫌なブルースが走馬灯の様に繰り広げる中突然出現するこのクラスター、インパクトが半端じゃない。クインシー恐るべし。

<Ironside(アイアンサイド)>

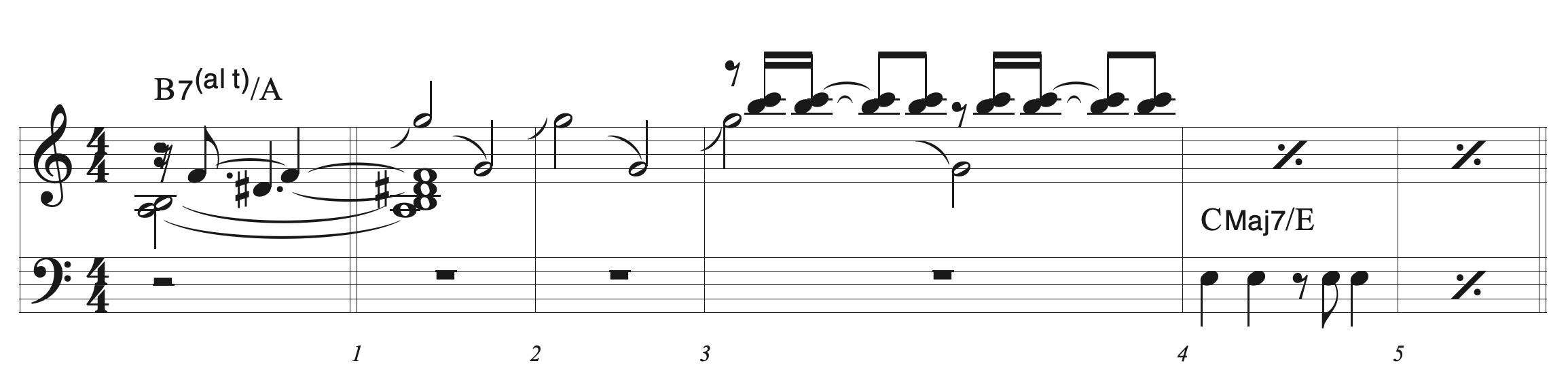

ともかくこの曲はすごい。アイデアが斬新なのだ。まず出だしだ。

まずハーマンミュートトランペットとRhodesキーボードがユニゾンで不安感のあるハーモニーを始める。ボイシング的に、さらに不安感という意味でMixo#11のサウンドなのだが、次に入るのがMoog(モーグ)シンセサイザーによるポルタメントのG音で、ここで初めて最初のボイシングはオルタードと判明する。なぜならB Mixo#11にはG音が含まれないからだ。このモーグのポルタメントが上手にパトカーのサイレンを再現し、見事に70年代の危険なマンハッタンを描いている。

3小節目から遠くでキーボードのモールス信号を再現したような高い音が入る。ボイシングはBとCのクラスターで、Bオルタードのスケール音なのでなんの不自然さもない。ところが、4小節目から入る音がBに対してアボイド音であるEなのだ。つまり、ここからサイレン音のG、モールス信号音のBとC、ベース音にEが加わって、いつの間にかCMaj7コードにすり替わっていたということだ。しかもこのイントロは半端な5小節。これでもかと不安を駆り立てる。

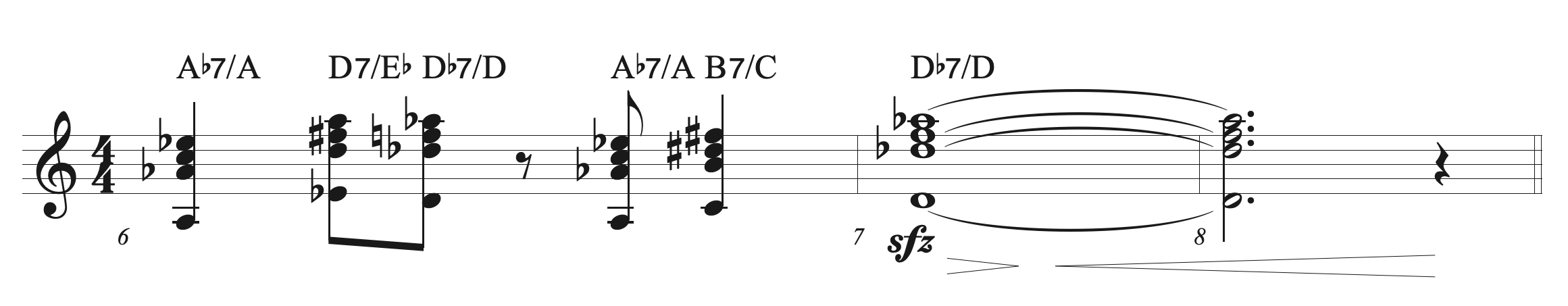

5小節のイントロのあと第一テーマが登場する。これがともかくかっこいい。一度聞いたら忘れない、というやつだ。

全てのボイシングが平行移動しているのでわかりやすい。ドミナント・コードのベース音にテンション♭9音を置いている。蛇足だがこのセクションに限って、2拍目D7/E♭でトランペットからB音が聞こえるが、この後の繰り返しでは聞こえないので無視した。ボイシング自体は奇抜ではないが、このメロディーとそのリズムが恐ろしくかっこいい。そして3小節フレーズ、とまたしても半端だ。

ジム・ホール、ジョーサンプル、レイ・ブラウン、グレイディ・テイトによる4小節のバンプを経てヒューバート・ローズが演奏するヘッド(第二テーマ)が始まる。TVバージョンではこの1コーラス目のフルートによるヘッドはスキップされており、2コーラス目の管がヘッドを演奏するところに飛ぶのだが、1コーラス目を採譜してみた。

ご覧の様にこの曲はAマイナーの曲と判明した。そうするとイントロのB7オルタードは、この曲の調性のAマイナーの平行調であるCメジャーに対するドミナントのモーダルエクスチェンジであり、前述のようにCMaj7に滲み込むように変化していることが腑に落ちる。だが第一テーマの調性が理論的に説明がつかず、恐ろしく斬新に聞こえるのだ。もう少し説明しよう。第一テーマのコード全て、もしもベース音であるテンション♭9がなければ全て理論的に説明がつく。最初のA♭7も最後のD7も、平行調であるCメジャーの機能和声であるVI7とII7だ。だが、その場合♭9テンションは存在できない。和声進行として機能しなくなるからだ。恐らくクインシーはこのルールを逆手に取ったのだろう。クインシーはフランスで作曲を勉強した。禁則を逆手に取って新しい技法を生み出したドビュッシーが思い浮かぶ。

Aマイナーの曲と判明はしたが、作曲技法的にはかなり手の込んだメロディだ。まずピックアップから1小節目のメロディー、A-7というよりはCMaj6を強く出している。何せピックアップ自体がCのトライアッドだ。続く2小節目後半から3小節目が高度なテクニックだ。コードもハーモニーも変わっていないのに、メロディがB-7に移行している。一発モノのモードジャズはメロディーを動かさずにマイナー11コードを長2度上げるが、クインシーはなんとその逆をやっているのだ。言い換えると、グルーヴのためにコードを据え置きにして、メロディーで進行を表している。試しに耳を澄ませて頂きたい。延ばしたB音の後でピックアップメロディーのCトライアッドを聞いた時、解決感を感じませんか?

もうひとつ注目したいのは、3段目、11小節目からのボイシングだ。第一テーマの平行移動するボイシングと違い、ジャズのテンションを含まない単純なトライアッドを上行させるが、驚くべき事にメロディー自体は上行トライアッドに逆らって下降しているのだ。まるで魔法でも見ているようだ。60年代70年代のテレビから聞こえてくるサウンドは皆このトライアッドボイシングだ。全てはクインシーが撒いた種なのだ。

最後にヒューバート・ローズについて少しだけ触れておく。サックス吹きのフルートではない、フルート奏者としての音を提供するヒューバートは、確実に当時のプロデューサーや作編曲家を触発し、CTIを初め新しいジャズアンサンブルのサウンドに貢献した。だが彼はバリバリのシンフォニー・オーケストラ奏者なのだ。「あの厚い唇でフルートは無理だ」と陰口を叩かれるもジュリアードに奨学生として迎え入れられ、ニューヨーク・フィルやメトロポリタン・オペラ・オーケストラで活躍していたが、同時にCTIやクインシーから引っ張りだこだった。フルート本来の音を出し、グルーヴ感も素晴らしい。だがボキャブラリーはビバップではなく、クラシックだ。ここで採譜したのはヘッド8小節目、ブラスのユニゾンが入る直前にヒューバートが入れたフィルだ。

E-7に対しアボイド音であるCから始め、同様にアボイド音であるFに跳躍し、続くD#もG#もE-7を破壊する音で、アウトを形成する、例えばリハーモナイゼーションのような秩序もないし、ジャズのボキャブラリーもない。だがグルーヴがある。つまり、これがジャズはグルーヴが全てであることのお手本だ。逆に、ジャズを学ぶものは譜面で勉強するのではなく、耳で勉強しなくてはならないということだ。

ドキュメンタリー『Quincy』の最後:

聞き手「うまく行かなかったことはありますか?」

クインシー「結婚だな。」

クインシーは5人との女性との間に7人の子供をもつ。

スリラー, ライオネル・リッチー, Lionel Richie, Ray Charles, Netflix, Frank Sinatra, Nadia Boulanger, エリック・ゲイル, Eric Gayle, Ironside, レスリー・ゴーア, Lesley Gore, Thriller, ウィ・アー・ザ・ワールド, The Wiz, Count Basie, カラー・パープル, The Color Purple, Oprah Winfrey, オプラ・ウィンフリー, ウーピー・ゴールドバーグ, Whoopi Goldberg, 鬼警部アイアンサイド, ジョー・ベック, Joe Beck, レイ・チャールズ, Miles Davis, マイルス・デイヴィス, マイルス・デイビス, ジム・ホール, トゥーツ・シールマンス, Toots Thielemans, クインシー・ジョーンズ, スティーヴィー・ワンダー, カウント・ベイシー, Quincy Jones, フランク・シナトラ, ナディア・ブーランジェ, マイケル・ジャクソン, オリヴィエ・メシアン, Stevie Wonder, Olivier Messiaen, ヒューバート・ロウズ, Hubert Laws, カウント・ベイシー・オーケストラ, Michael Jackson, Jim Hall, We Are The World