ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #84 R. I. P. Phroah Sanders <Our Roots (Began In Africa)>

この9月24日にPharoah Sanders(ファラオ・サンダース)が81歳で亡くなった。死因は発表されていないが自然死と想像される。筆者にとってファラオは実に不思議な存在だった。寡黙なファラオは、インタビューでボソボソと毎回同じようなことしか話さないので資料に困ったが、幸い2年前の2020年、ファラオ79歳の時のThe New Yorker誌のインタビューで普段より多くを語っているのを見つけたので、これを資料にさせて頂いた。(リンク→)

本名はFarrell Sanders。ファレルをファラオと呼び始めたのはSun Ra(サン・ラ)だとWikipediaにあるが、本人のフランスでのインタビューによるとそれは事実と違うらしい。彼が生まれた時に彼の祖母がファラオと命名し、戸籍ではファレルにしたのだそうだ。

ファラオはアーカンソーに生まれ育った。南部の人種差別の厳しさから寡黙な黒人が多かったという話を聞いたことがある。インタビューを漁ってみたが、前述のようにほとんど全て同じ話ししかしない。箇条書きにしてみる。

- 最初の楽器ははドラム。教会の掲示板にあった銀のクラリネットを入手し、高校の時にテナーサックスに持ち替えた。その理由は、将来テナーの方が仕事がありそうだったからだそうだ。常に将来どうやって食って行くかを考えていたらしい。

- 1962年、ファラオ22歳の時にヒッチハイクでNYCに移住。ピザ屋や食堂のコックをしていたが、ほとんどホームレス状態が続いた。Wikipediaにはサン・ラが彼に住むところを与えたとあるが、本人はインタビューでそのことを言及したことがない。サン・ラのことを聞かれても語らない。

- ファラオは自分の功績のことを語るのを好まないようだ。良いリードを探すのが困難だとか、他人の演奏を聞くより生活の中での音、例えばドアが軋む音を聞くのを楽しむと語る。

- ファラオはDon Cherry(ドン・チェリー)とJohn Coltrane(ジョン・コルトレーン)のことしか言及しない。

- 自分はテクニックがある方ではないし、知的なアーティストでもない、とかなり過小評価し、常に自分の演奏に満足していないと語る。

- リハーサルもしないし、何をどう演奏するかも決めない。自分が演奏したいことだけを感じたままに演奏するだけだ、と語り、それをスピリチュアルとしていることから、スピリチュアル・ジャズというカテゴリーはファラオ本人の意志と思われる。

- 演奏は「仕事」と割り切るという発言をする反面、商業的に成功した自分名義のスムーズジャズ作品に対して強い遺憾の意を表す。

ファラオの印象

インタビューでは常に怖い顔をし、ニコリともしない。反面ステージでは楽しそうに歌ったりする。それが時期によっての相違なのか、それとも単にインタビュー嫌いなのか分からない。そう言えば、ファラオがDavid Sanborn(デイヴィッド・サンボーン)の『Night Music』という80年代終わりに2年続いたTV番組で、サンボーンと共演した時はいつものしかめっ面で大変不機嫌に見えたのを思い出す。

「自分はジャズと思って演奏したことはない」と語るファラオ。筆者もカテゴリー名というものに疑問を感じるのだが、紙面では便宜上ある程度必要なものかも知れない。さて、筆者にとってフリージャズとフリーインプロビゼーションは違う。筆者は、ビートがあるもの、またはパルスがあるもの(本誌No. No. 218、楽曲解説#7参照)はフリージャズ、ないものはフリーインプロビゼーションと考える。つまりジャズであるのなら黒人文化を反映しているものであるべきだと短絡的に定義する。筆者は元々George Garzone(ジョージ・ガゾーン)に魅せられてジャズを始めた。ボストンで毎週月曜50年も演奏し続けている、ガゾーン率いるThe Fringe(ザ・フリンジ)は100%フリージャズだ。筆者はまさにガゾーンのタイム感に魅せられた。筆者は90年代の始め頃、2年連続ベルリンでのフリーインプロビゼーションに招聘されたことがある。そこでパルスのあるインプロビゼーションとないインプロビゼーションの両方を体験し、パルスがないものは筆者に向かないと感じた。以前クリス・デイヴィスを解説した時に軽く触れたが、もう少し関連付けて説明する。

ベルリン到着早々最初のコンサート会場に向かった。主催者側が招聘したドイツのファーストコールのテナー奏者(なんと名前を覚えていない)とのデュオだった。本番で初めて会った相手だった。お互い楽器を出し、ステージに上がってインプロビゼーションを始めた。彼は楽器を自由自在に操り、ボキャブラリーも半端なく豊富で、我々は主催者が止めるまで時を忘れて演奏しまくった。感動的な夜だった。ところが、楽屋に訪れた「著名」だというドイツ人彫刻家が、「きみのインプロビゼーションはフリーじゃない」と意見するではないか。これにはびっくりした。「ありがとうございます!ぼくも最高の時間を過ごしました!」とトンチンカンな応えをしてさっさとその場を去ったわけだが、その後ベルリンの別の即興集団に招聘された時、彼の言ったフリーはフリージャズとは違うと気が付いた。もしかしたら彼にとってはパルスが存在することすら許せなかったのかも知れない。何せ筆者はビートを楽しむタイプなのだから。

もう一つ例を上げてみよう。コルトレーンだ。『A Love Suprime(至上の愛)』の頃はまだパルスやビートがあったが、恐らく彼はフリーインプロビゼーションに移行したかったのだと思う。McCoy Tyner(マッコイ・タイナー)をAlice Coltrane(アリス・コルトレーン)、Elvin Jones(エルヴィン・ジョーンズ)をRashied Ali(ラシッド・アリ)に入れ換えてそれが実現したのだと筆者は考える。

さて、ファラオだ。ファラオがコルトレーンに招かれたのは1965年だ。NYCに移り住んで3年、ファラオまだ25歳。そして最初に録音されたのが『Meditation』だ。その1曲目の<The Father and the Son and the Holy Ghost>からは完璧にパルスが消えている。面白いのは、パルスがないのはこの1曲目だけだ。4曲目の<Consequence>と聴き比べると、4曲目では全員がそれぞれのパルスを示している。つまりOrnette Coleman(オーネット・コールマン)のHarmolodics(ハーモロディクス)だ。そう、オーネットも筆者にとってはフリージャズで、フリーインプロビゼーションではない。ちなみにこの1曲目のタイトルは聖書にある三位一体だ。そう言えばAlbert Ayler(アルバート・アイラー)も三位一体のことを語っていたことがあった。これもスピリチュアル・ジャズと言わせる要因かも知れない。

筆者が勝手に想像するに、コルトレーンはファラオの奏法を取り入れたかったのではないかと思う。ファラオ参加後、コルトレーンの奏法がどんどん変わって行った。そのファラオの奏法とは、オーバーブロウ、倍音奏法、そして絶叫奏法だ。謙虚なファラオは、なぜ自分なんかが呼ばれたのか分からず、ソロを短めに取ると「止めるな!」と言われたそうだ。ファラオは、自分がおしゃべりではないので、寡黙なコルトレーンと無言の時間を過ごすのが好きだったと回顧する。音楽の話は一度もしたことがなかったそうだ。

そのファラオはフリーインプロビゼーションではない。最初からファラオはビートを大切にしている。インタビューでも自分の音楽ではビート感が大切だと語っていた。前述の通りファラオは演奏したいことを行き当たりばったりで演奏するだけだと語るのだが、録音を聞くととてもそうは思えない。ファラオの名曲<The Creator Has a Master Plan>、発表された1969年録音の『Karma』ではヨーデルもどきが入っていた。また、アフリカのリズムにタブラやインドの打楽器を混入させた作品も多く、ネイティブの真似ではなく常に新しいビートサウンドを探求していたと思われる。『Black Unity』(1971) では箏まで登場していた。そう言えば、どこかのインタビューで、この箏奏者と色々新しいサウンドを追求して行こうと考えていたのに、あっけなく他界されて途方に暮れたと語っていたのを思い出した。反面、インパルスでのレコードではプロデューサーの希望は全部無視し、リハーサルなしで演奏し始め、演奏中に形を創って行く作業をしたと語っていた。この記事の冒頭にあるニューヨーカー誌の記事のタイトルが示唆するように、「一旦曲を演奏し始めたら止めるわけにはいかない。どこに行くか見届けなくちゃいけないんだよ」ということだ。お分かりのようにファラオは多くを語らないし、ある意味矛盾した発言をするので、筆者にとって不思議な存在なのだ。

『Love Will Find a Way』(1978) の悲劇(?)

ファラオが商業的に成功したアルバムがこの『Love Will Find a Way』なのだが、本人は思いっきり後悔しているらしい。音楽は仕事だと割り切ったように言っているのがやはり信用できない。プロデュサーはGrover Washington Jr.(グローヴァー・ワシントン・ジュニア)に対抗するようなアルバムを作ろうとしたらしい。それにしてもこのアルバムは一聴に値する。おとなしいファラオのフラストレーションがまざまざと聞こえて来るのだ。1曲目であるタイトル曲の最後の方でファラオはソプラノサックスの音を縮緬奏法している。この特異な奏法自体はファラオにとって珍しいことではないが、この曲のここで出すのは、いかにも録り直し、またはプロジェクト中止を願っているように聞こてしまうのは筆者だけであろうか。そして2曲目のファラオのオリジナル、<Pharomba>だ。単純なEMaj7とE♭Maj7の2コードのソロセクション、ファラオはアルバムの趣旨に沿ったソロを取ろうとするが、そのうちフラストレーション爆発して絶叫音。いや、絶叫音自体はファラオの看板なので構わないが、ここから続くソロラインはコード進行を無視しているのか、またはわざと間違ったように聞こえる音を選んでいる。ファラオはコード進行が複雑でもこういう演奏をする人ではない。筆者にはフラストレーション爆発に聞こえるのだ。よく考えると、この<ファロンバ>という曲のタイトル自体ヤケクソなのかも知れないと思えてしまう。

『Promises』(2021)

反対に、このパンデミック中に録音された、商業的にも成功したこのアルバムは特筆すべきものがある。これはイギリス人電子音楽の若手、Floating Points(フローティング・ポイント:本名Sam Shepherd:サム・シェパード)とのコラボ作品なのだが、ファラオが自分から持ちかけたプロジェクトだ。なんでもファラオは運転中にラジオから流れたシェパードの『Elaenia』(2015) に感銘を受け、車を停めてその場で電話したと語っていた。ファラオが意欲的に手掛けたこのアルバムはともかくすごい。シェパードのシンセサイザーと、シェパードのスコアによるロンドン・フィルハーモニー・オーケストラと、ファラオの音色との融合が桃源郷を超えている。この音楽は、Philip Glass(フィリップ・グラス)などの作品で著名なMinimal Music(ミニマル音楽)の形式だ。モチーフは単純なアルペジオだが、ダウンビートの1音を変化させるだけで見事にコード進行を形成している。採譜してみた。

3楽章の最後からファラオの声が入り、4楽章はファラオのご機嫌なスキャットがフィーチャーされる。興味深いのは、8楽章と9楽章の間に1分7秒の空白が挿入されていおり、うっかりするとアルバムが終了したのかと勘違いする。そしてアルバム最後の9楽章の最後には35秒の空白が挿入されており、ループ再生にしていた場合頭にすぐ戻らない細工がされている。このアルバムは筆者のお気に入りのひとつだ。もちろんシェパードとロンドン・シンフォニー・オーケストラの素晴らしさもだが、なんと言ってもファラオの音色がすごいのだ。スタンダードのバラードを集めた『Welcome To Love』(1991) などでもファラオの音色を楽しめるが、この『Promisses』ではそれと比べ物にならないほど素晴らしい、ファラオにしか出せない不思議な音を堪能させてくれる。

ここで筆者のお気に入りのファラオ作品を並べてみる。一般に言われているファラオの名盤リストと違うことをご了承頂きたい。

そうそう、もうひとつ付け加えておきたいことがある。前述の『Welcome to Love』の最終トラックに収録されているソロ曲<The Bird Song>だ。まず曲の真ん中辺りから始めるフラッター奏法がすごい。これだけ均一に、しかも長いフレーズをフラッターで吹けるテクニックは驚異的だ。筆者は他にこれだけ綺麗なフラッター奏法を維持できるサックス奏者を知らない。その後通常の奏法に戻り、一発見事な倍音を聞かせる。コントロールされたこの一発の素晴らしいこと。そしてエンディングでファラオが披露するアルペジオが、ファラオ独特の奏法だ。吹き込まないで微量の息だけで音を出すが、キーを指でパタパタと機械的に叩く。驚異的なのは、ファラオはこの微量の息で倍音を出すのだ。このテクニックはライブでも時々披露し、この録音よりもっと長く続ける。聴衆はこれで完璧にトリップする。恐るべしファラオ。

『Message from Home』

ファラオのアルバムを1枚選べと言われれば躊躇なくこの一枚だ。その理由は、ドラムのHamid Drake(ハミド・ドレイク)だ。お恥ずかしながら筆者が全く知らないアーティストだった。このアルバムに針を落とすといきなりご機嫌なGoGoビートが始まる、そのドラムのスネア・ビートの素晴らしいこと。筆者がジャマイカで当時のウィラーズのドラマー(またしても名前が思い出せない)と共演した時に体験した、あのスネア・ビートだ。レゲーのバックビートはアメリカ黒人のそれと違い、グルーヴが垂直に飛ぶ(という表現では誰にも理解して頂けないだろうが、他に表現方法が見当たらない:虹色のビートの柱がスネアから垂直に飛び出すようなのだ)。ともかくむちゃくちゃハッピーにさせてくれるバックビートなのだ。その他にもまだまだドレイクの素晴らしさが言い尽くせない。余計なオカズは一切入れずにグルーヴし続けるが、Fill(フィル:フレーズの節目フレーズ)がどれをとっても素晴らしいのだ。慌てて調べてみた。期待したジャマイカ人でもアフリカ人でもなく、ルイジアナ州に生まれ、イリノイ州で育った生粋のアメリカ人だった。しかもアバンギャルド系で名が知られたドラマーだそうだ。彼は20代前半でドン・チェリーのバンドで活躍していたらしい。だが、やはり思った通りカリブとアフリカのリズムの研究でも著名だそうだ。しかもドラマーとパーカッショニストとを両立している逸材だ。今後彼の参加作品を追ってみることにする。

このアルバムはベーシスト、Bill Laswell(ビル・ラズウェル)がプロデュースしたファラオのアルバム3枚のうちの1作目で、続くは『Save Our Children』(1998)、そして『With a Heartbeat』(2003) だ。ラズウェルはワールド・ミュージックのプロデュースの名手で、ファラオのやりたいこととピッタリ同期していると思う。ドレイクが多重録音しているタブラのビートが素晴らしい。耳が釘付けになってしまう。ガンビアのFoday Musa Suso(フォディ・ムサ˚・スソ)が演奏するコラの起用にもゾクゾクする。スソがフィーチャーされている5曲目の「Kumba」がこれまた素晴らしいのだ。

このアルバムのもう一つの魅力はCharnett Moffett(チャーネット・モフェット)だ。惜しくも今年2022年4月11日に54歳の若さで亡くなってしまった。心臓麻痺だった。モフェットのドライブ感は筆者の大好物で、Kenny Garrett(ケニー・ギャレット)の『Black Hope』(1992) が大好きだった。なにせBrian Blade(ブライアン・ブレード)のハイハットとの相性が最高だった。

そして、もちろんファラオの演奏も最高だ。実は筆者は正直言ってファラオの若い頃の、彼のイントネーション(日本で言うピッチ)が高めなのが少々苦手なのだ。マイルスのようにチューニングが高いのではなく、ある音程だけが高めなので楽器に問題があるのではないかと思っていたほどだ。今考えると、オーバーブロウのコントロールがまだ身に付いていなかっただけかも知れない。だがインパルスを去った頃から随分とそれが気にならなくなった。その頃からファラオにしか出せないような音色がどんどん形成されて行ったと思う。

<Our Roots (Began in Africa)>

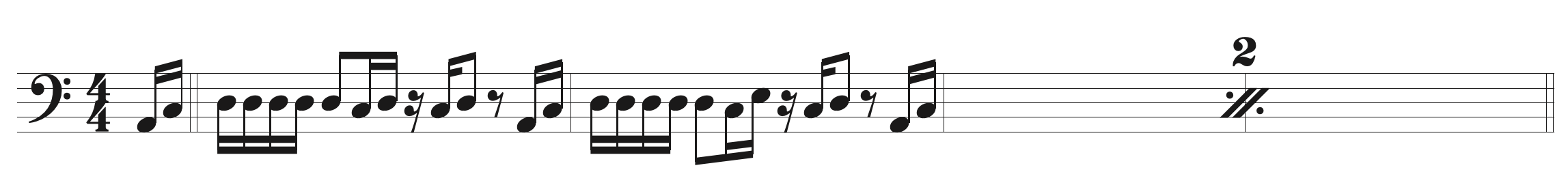

今回楽曲解説にこの1曲目を取り上げるのは、やはりインパクトが強力だからだ。よだれが出るほどカッコいいドラムフィルから入るベースラインを採譜した。16分音符で書かれているが、GoGoなのでスイングビートであることに留意。

ご機嫌なスネアのバックビートに対して、タブラのバックビートが倍のテンポになっているところが、これまた実にカッコいい。このベースラインの上に乗っかるコード進行は、D–、E–、F、E–だ。つまりこれはDマイナーの単純進行だ。続いて入るファラオのソプラノサックスのアドリブはご機嫌なDマイナーブルースだ。ところが、だ。ヘッド(日本ではテーマ)が入る直前の、ファラオの最後の音はBナチュラル、つまりDマイナーブルースではなく、D Dorianの音なのだ。知的なアーティストではないと自称するファラオ、充分知的ではないか。カッコいい。さて、ヘッドを採譜してみた。

ご覧の様に「ルーツ!」と強調したところでベースは16分音符を刻み続けている、これが非常に効果的にグルーヴを維持している。ヘッドの後再びファラオのアドリブが始まるが、その3小節目でアフリカ然とした女性コーラスが「アフリカ〜」と入る、その音はGだ。Dマイナーに対するテンション11の音で、これがまたカッコいい。

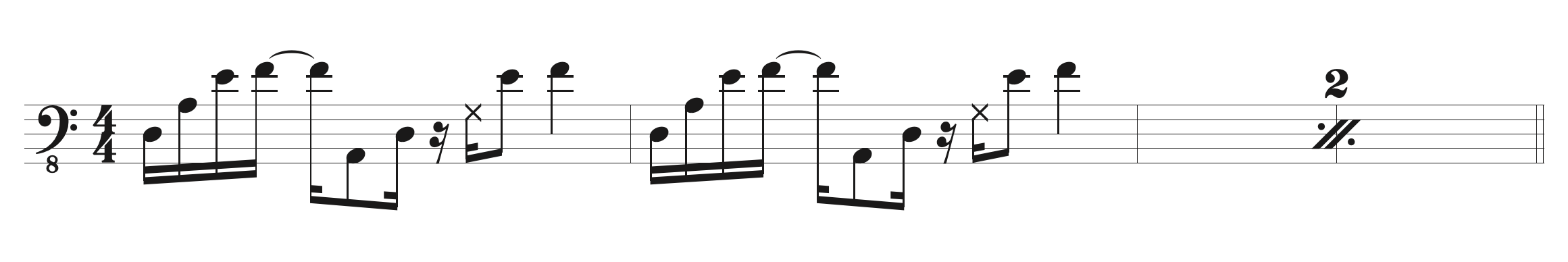

ヘッドの再現を挟んで短いRhodesのソロが入り、またヘッドを挟んでいきなりモフェットのベースのグルーヴが始まる。これにやられた。さすがのモフェットのこのドライブ感だ。採譜した。

グルーヴに徹したドラムソロを経て、またファラオのソロとドラムソロが繰り返される。このドラムソロのなんとテイストフルなことか。ぞくぞくする。最後は主題がチャントとして何度も繰り返されてフェードアウトする。この様に全体を通して誰も見せびらかすようなソロを取らず、完璧にグルーヴに徹しているのがともかくカッコいいのだ。是非お楽しみ頂きたい。

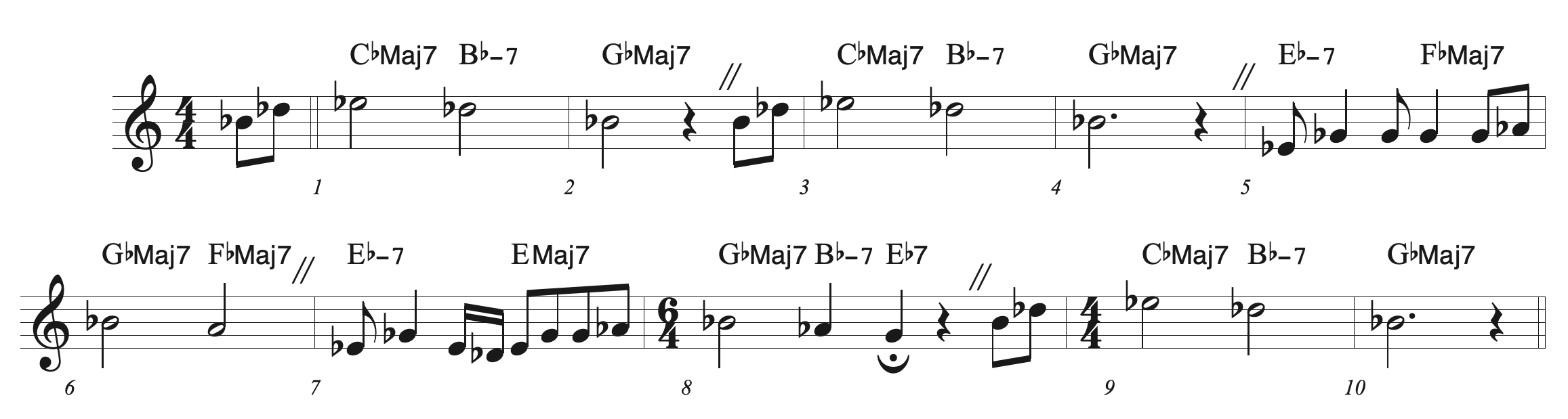

最後に4曲目の<Ocean Song>をご紹介する。今回は楽理的な解説は控えるが、この単純なメロディーとコード進行の美しさがたまらないので、どうしても採譜してみたかった。しかもファラオはヘッドを2回演奏するだけでソロをとっていない。

この8小節目4拍目のG音とそのE♭7コードのかっこいいこと。そしてそれを強調するために2拍小節を長くしているアイデアがすごい。ところで、なぜコード名がわざわざBではなくC♭、EではなくF♭などというわかりにくい採譜がされているのかという疑問をお持ちの読者もいるかも知れない。その理由は、ファラオは♭を想定して音色を暖かく醸し出しているからだ。何せテナーサックスはB♭楽器なので、彼にとっての調性はG♭MajorではなくA♭Majorということを忘れてはならない。

ハーモロディクス, spiritual jazz, David Sanborn, Night Music, フリーインプロビゼーション, George Garzone, ジョージ・ガゾーン, The Fringe, ザ・フリンジ, A Love Suprime, ハミッド・ドレイク, Harmolodics, ミニマル音楽, Foday Musa Suso, フォディ・ムサ˚・スソ, タブラ, tabla, Charnett Moffett, チャーネット・モフェット, Ornette Colman, オーネット・コールマン, サン・ラ, sun ra, ドン・チェリー, フリージャズ, hamid drake, Don Cherry, ジョン・コルトレーン, Pharoah Sanders, スピリチュアル・ジャズ, john coltrane, 至上の愛, ビル・ラズウェル, デイヴィッド・サンボーン, ファラオ・サンダース, Kora, コラ, minimal music, Bill Laswell