ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #26 Theo Croker <Transcend>

年の瀬である。My Pick 2017特集の時期なのだが、最近印象に残ったアルバムというと2枚しか思い当たらない。その2枚とも本年ではなく去年2016年作品だ。これは単に筆者の勉強不足であちらこちら聴いていないと言う事実もある。2枚のうち1枚はNo. 220で取り上げた、ロバート・グラスパーの『Everything’s Beautiful』と、もう1枚はシオ・クローカー(Theo Croker)の『Escape Velocity』だ。ティー・エイチの発音のない日本語では、スィオと書いたほうが近いと思う。ググって見たら、カタカナではセオ・クロッカーっと表記するようだが、これはどうも馴染めない。セオはローマ字読みなのだろうか。間に入った ”e” は「エ」でなく「イ」だ。それはいいとして、なぜ「Croker」が「Crocker」じゃないのにクロッカーになるのか解せない、などと小言を云うと、また誰かに「カタカナは日本語なのだから、英語と思うな」と怒られそうだ。本文はシオで行かせて頂くことをご了承願いたい。話は逸れたが、筆者にとって印象に残ったアルバムとはどういうものなのか。それは、一度しか聴いていないのに、そのアルバムの内容が頭から離れないと言うこと。そして、次にそのアルバムの一曲を聴いた時にすぐに判別でき、また聴いた時の印象を思い出せると言うことである。シオの場合、偶然観たブルックリンのケーブル・テレビ番組、「BRIC TV」が1時間に及ぶシオのライブを放送したことがあり、一曲目の<Transcend>が始まった途端にアルバム全体を思い出したからだ。しかもこのライブでは全曲このアルバムからだったのが嬉しかった。

筆者は実はこの『Escape Velocity』に出会うまでシオのことを知らなかった。このアルバムは聴く前にジャケットから色々と興味をそそられた。まずはタイトルだ。物理用語のこの言葉、日本語では「宇宙速度」だが、日本語のそれは英語ほど分かりやすくない。まず水平に打ち出したものが重力に影響されずに飛び続ける最低限の速度(時速2万8千400キロ)のことを「Orbital Velocity」言う。それだけのスピードが得られれば地上で人工衛星が存在できるということだ。それよりも早い速度、つまり重力から離脱することができる最低限速度(時速4万300キロ)を「Escape Velocity」と言う。スター・トレック・ネクスト・ジェネレーション好きの筆者としてはこの手の話題は大好きだ。そしてこのタイトルを見た瞬間我がマイルスの「前進」を頭に描き、期待感が膨らんだ。

次にアルバムジャケットで目を引いたのは、シオの東洋人的な面立ちと肩の刺青、「紀律」だ。中国人の友人によると、これは「じぃりう」と読み、日本語の「規律」とは違って、「discipline」の意味らしい。この「discipline」と言う言葉は侍精神そのものなのに、日本語で説明するのが非常に難しい。修行と言う言葉に近いが、修行という行為を言うのではない。そうではなくて、強い意志を持って自分をコントロールするという意志をさす。また、修行によって得られた精神力という言い方もできる。例えば我々音楽家は、毎日はっきりと目的を持って建設的な練習を怠らない。これを1日たりとも欠かさないことを「discipline」と言う。もちろん練習嫌いの筆者は持ち合わせないシロモノだ。もうひとつ例を挙げてみよう。「ここでこれを食べずに我慢する!」と言うのも「discipline」だ。そこでそれを食べてしまってもそれが体重や健康に影響するかどうか定かではなくとも、精神的になし崩しになることを避けるために我慢するという行為だ。ひょっとしたら自制心がもっとも適切な訳なのかも知れない。

シオ・クローカー

何かと興味を引くシオ、調べてみると人種差別のキツいフロリダ出身。あの伝説のトランペッター、ドック・チーザム(Doc Cheatham)の孫として生まれる。ドックはチェロキーの血を継いでいるので、シオの東洋人的な顔立ちの謎が解けた。ドナルド・バードに魅せられオベリン大学に進み、そこで得たアワードによってデビュー・アルバム『The Fundamentals』を2006年に発表。シオ21歳だ。オベリン大学卒業後NYCに移住するが演奏の機会に恵まれず、上海のクラブで毎晩演奏できると言う機会に魅せられ移住。その後7年間上海で過ごしたと言う。インタビューで、毎晩演奏できるなら土地はどこでも関係ない、と言っている。この気持ちは実によく理解できる。旅行嫌いの筆者もツアーだけは好きなのは、まさに毎晩演奏できることの幸福感からだ。何はともあれ、東洋人的な面立ちと肩の刺青の謎が解けた。

今回シオの作品を立て続けに聴いてみた。

毎回彼の演奏スタイルが変化していることに好感がもてた。音楽的にはどれも面白いのだが、上海居住中の2009年の作品、『In the Tradition』は古いジャズのスタイルで、ニューオリンズのガンガンにグルーヴするリズムセクションが救いではあるが音楽的にこのアルバムを作った意図を把握しかねた。面白いことにシオは自分のHPでこのアルバムをディスコグラフィーに含めていない。その後シオは幸運にも上海でディー・ディー・ブリッジウォーターに出会い、彼女のレーベルから帰国後第一弾の『Afro Physicist』を発表。これはかなりかっこいい。2014年作品だ。1曲目の、彼が祖父ドックに捧げた「Alapa」からシオの作曲に於ける斬新さや意気込みが洪水のように溢れて出ている。翌年シオは『Dvikfunk – EP』を発表する。実は今回これに一番衝撃を受けた。ガンガンにスイングするモードジャズで始まるアルバムなのだが、SoundToys CrystallizerやEchoBoyと思われるモジュラーでミックスをかなり加工し、サウンドがかなり面白い。続く<Water Babies>はマイルスかと思いきや、同曲ではないらしかった。続く<What If>はかなり斬新なレゲエで、実はこの曲を今回取り上げようかと迷ったほどだ。残りの2曲も相当かっこいいので、是非お聴き頂きたいと思う。恐らくシオはバンドとしての活動がしたく、そのデビューとしてこのアルバムを作ったのではないかと思う。このバンド「Dvrkfunk(ダークファンク)」のメンバーはシオを筆頭にアルト・サックスとフルートのIrwin Hall(アーウィン・ホール)、キーボードのMichael King(マイケル・キング)、エレクトリックも弾けるアップライト・ベースのEric Wheeler(エリック・ウイラー)、そしてシオのオベリン大学時代からの悪友(本人の言葉)、Kassa Overall(カーザ・オーバーオール)がドラムだ。

『Escape Velocity』

さて、『Escape Velocity』はその翌年、2016年発表ではあるが、録音は2015年だ。バンドとしては新しくギターのBen Eunson(ベン・エンソン)が加わった。ここで大きなシオの変化が聴こえる。まず最初に気が付いたのは、インプロでランディー・ブレッカーのフレーズがたくさん出るのである。猫シャクのマイケル・ブレッカー・コピーやコルトレーン・コピーやメセニー・コピーなどのようないやらしさがないのは、ランディ・ブレッカーのスタイルのすごいところだと思う。シオはすでにかなりのスタイルをマスターしており、だからこそそれぞれのアルバムでそのアルバムの音楽性に合わせてスタイルを変えている。例えば2年前の『Afro Physicist』はファンキー色がテーマなので、”普通”にかっこいいラッパを吹いている。前作『Dvrkfunk – EP』でバンドとしての音楽の方向性を提示したものの、まだまだラッパのスタイルは普通的に上手、と言う雰囲気だった。それに対して『Escape Velocity』は一歩間違うとブラック・ポップス的な雰囲気を持っており、かなり力を抜いて吹いている。このためランディー・ブレッカー・フレーズを自然に出しているのだと思う。筆者もかなりランディー・ブレッカーはトランスクライブしており、あのお洒落さが大好きだ。興味深いのは、シオの演奏から彼の師、ドナルド・バードの影響はどの時期でも筆者には聞こえないということだ。

このアルバム、まず最初のトラックで<A Love Supreme>を思わせるクラスターとともに強烈なメッセージを浴びせかけられる。”Our divine earthly experience is our own to fulfill.”(出回っているプレスキットではexperienceではなくpuroposeと記されているが多分間違い)、「神によってこの世に授けられた我々の存在は、我々自身が意味付けをしなければならない。」宇宙論なのであろうか。彼はインタビューで、ダークファンクのダークはネガティブな暗さではなく、生命の存在を示唆する宇宙の暗さだと説明する。この冒頭のメッセージでも「闇を恐れるな」と言っている。

実はこのアルバム、筆者が通常苦手とする企画ものだ。つまり組曲構成でアルバム全体を通して強いメッセージを誇示し、シオの宇宙観なり宗教観なりの押し付けという印象にも取れる。2014年7月14日に起こった例のNYスタテン島の街角で違法にタバコを売っていたというだけで白人警官の過剰暴力で死亡した黒人エリック・ガーナーを題材にしたのが明白である<We Can’t Breath>というタイトルの作品が中盤の9曲目に置かれ、アルバム前半と後半に配置された曲のタイトルを見るだけでかなり重いメッセージが見える。ところが聴き始めるとそんな邪念がすっ飛んでしまうのである。これには驚いた。推測するに、こういう重いメッセージを発信するためにわざと力を抜いた演奏にし、それぞれのトラックもブラック・ポップス系のサウンドにしたのではないか。ただし、ブラック・ポップスに聞こえないのは意表を突くコード進行や斬新なオスティナートなどのアイデアが優れているからだ。どれも奇をてらっているのではなく、オシャレに捻りが入っていて、聴き流すことを許さない。例えば3曲目の<This Could Be>のオスティナートはともかくかっこいいし、5曲目の<No Escape From Bliss>のコード進行は素敵に捻ってある。一瞬単純なBMaj7とG#-9を2回、D#-9とA#-9を2回という8小節フレーズで、ブラック・ポップス的には単純なD#マイナーの曲に聞こえるのに、最後の8小節目のA#-9でのベースラインでFダブルシャープ(鍵盤上のG)というテンション13th音を弾かせ、聴くものの耳をつかむ。シオが果たしてジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトを知っていたかは定かではないが、これはコンセプトで言うところの外向2ステップ、つまり重力に2歩逆らった動きにあたり、8小節目のターンアラウンドを5度進行なしで美しく処理している。まるで「Escape Velocity」そのものだ。その他シオは起承転結の法則である4で割り切れる構成から離れたものが多い。そういうことででも聴き手を上手に掴んでいる。

もう一つ特筆すべきはミックスのアイデアの面白さだ。一つの曲の中で微妙に実に多くの細工が施してある。しかも全て流動的に使われ、曲の流れを演出している。例えばドラムトラックをモノラルでど真ん中に鎮座させた後にワイルドなステレオ効果満載のキーボードが噴出したり、曲の終わりに向かってベースラインにベースクラリネットがフェイドインで加わり、少しずつリバーブが落とされ生々しい音色で突然終了したり等々。但し、それだけに墓穴を掘っている部分も否めない。冒頭で触れたブルックリンのケーブルテレビ番組、「BRIC TV」でのライブ、正直筆者は物足りなかったのである。ライブなので凝ったミックスなどがない代わり、ソロセクションを長くしてもっとジャズ色を出しているのには好感が持てたが、まずエレクトリック・ベースではなく最後までアップライト・ベースで通したことに無理が感じられた。ベースのエリック・ウイラーは前作『Dvrkfunk – EP』で披露してくれた通りガンガンにオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするアップライト奏者だ。だが『Escape Velocity』のレパートリーにはそういう曲がない(と、言い切るのには語弊があるのだが、後述する)。アルバムではアップライトとエレクトリックを1曲の中でも何度もミックスで入れ替えていたりし、そのシオのアイデアには感嘆するのだが、当然ライブでそれは無理だ。そうなるとせっかくソロセクションを拡張してもベースのパンチが聞こえず、ただでさえ抑えた演奏のインプロなのでどうもそそられなかった。グルーヴが欲しいのに与えてもらえないというもどかしさだった。

もうひとつの物足りなさはサックスマンだった。テナーのAnthony Ware(アンソニー・ウェア)が、忙しくなって抜けたアルトのアーウィンと代わった。アンソニーも新しいアイデアをたくさん持ち、抑えたグルーヴ感が気持ち良いのだが、ガンガン燃え上がるアーウィンのような興奮を提供してくれない。シオが抑えて吹いているので、サックスまで抑えられるとどうも消化不良を起こしてしまった。一度きりのテレビ中継で判断するのは危険なので、今後また聴く機会に巡り会いたい。アルト・マン、アーウィンのことは実はよく知らないのだが、シオと録音した3枚ですっかりファンになってしまっただけに、抜けてしまったのがとても残念だ。彼の恐ろしくポップするヒップなグルーヴ感を是非お聴き頂きたい。本文一番下にYouTubeを埋め込むことにする。

<Transcend>

冒頭の<A Love Supreme>的な強烈なメッセージからそのままグルーヴが始まる2曲目のタイトル、「Transcend」と言う言葉の意味は、日本語の辞書では「超越」だが、正しくは概念として存在するリミットを超えると言う意味である。つまり、より優れた結果を産むために一歩先に進むという意味で、「Escape Velocity」の始まりに相応しい。シオが「BRIC TV」でこの曲を説明していた言葉を思い出す。この曲の正式なタイトルは<Raise Your Vibration – Transcend>、常にもっと高いところに届こうとする行為で、バンドのオープニングソングとして使っている。ある意味開始前の瞑想であり、自分たちから飛び出したいものを放出する。タイトに正確である必要はなく、解き放つというものだ。ウォームアップの意味もある。

実は筆者はこのグルーヴが始まったところで完璧に吸い込まれてしまった。顎落っこち状態だった。このグルーヴ、譜面にすれば単純だ。

ところがベースとキーボードとドラムのタイムの位置が見事にずれている。まずベースが恐ろしくオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブしてるのに対し、ドラムのシンバルは同じパターンをビハインド・ザ・ビートすれすれで幅を作っている。これはスイングジャズでは必須要素だが、こういうストレートビートの曲では反則行為だ。これをストレートビートで実行できた技量にまず拍手を送る。驚くべきは、ベースとドラムがこのズレを完璧に維持し続けていることだ。度肝を抜かれたのは実はキーボードのタイム感だ。キーボードは同じパターンなのにベースのタイム位置でもドラムのタイム位置でもない位置で、ストレートビートに対し3連ビートを混ぜながら泳ぐように進む。見たことのない世界が目の前に開けた気分だ。

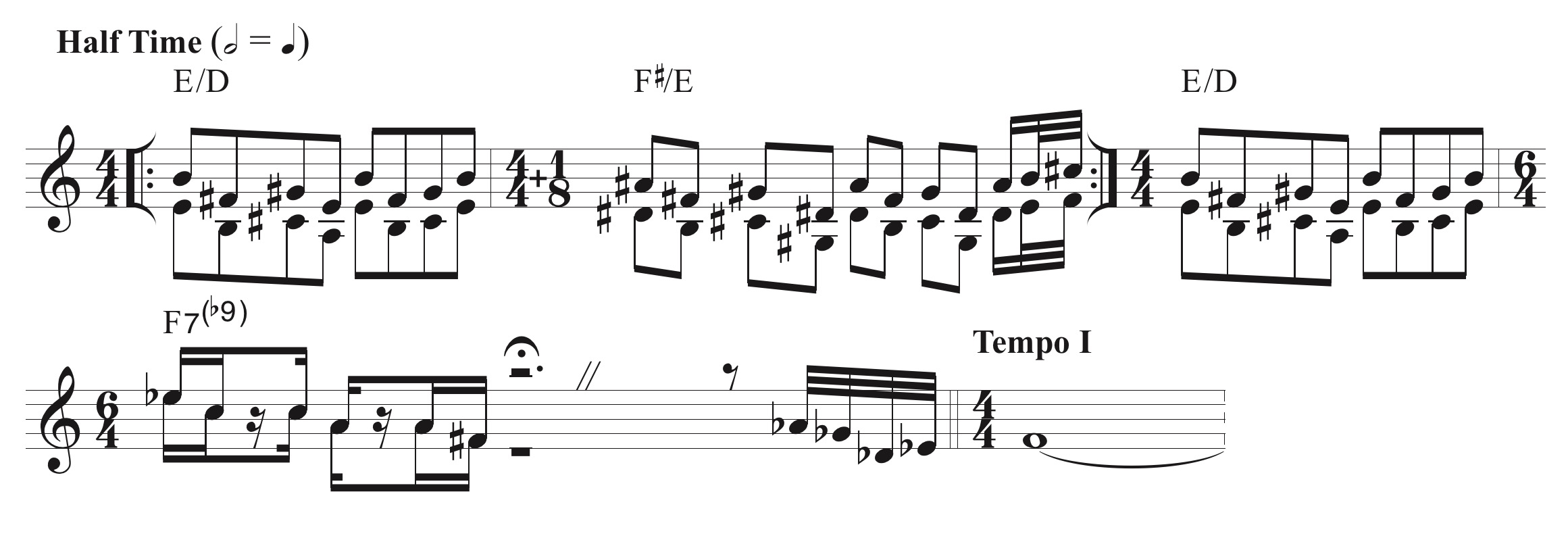

続くヘッドのメロディーはキャッチーで、それほど捻りが入っているわけではないが、かなり賢い構成だ。16小節フレーズ。4小節 x 4だが、起承転結ではなく起床転々だ。これはその後に続くヴァースに向けての構成だ。問題はコードだ。筆者にはシオがどういうコード付けをしているのか判断できない。YouTubeに「BRIC TV」以外にももう一つこの曲のライブ演奏がアップされているが、毎回コードが違って演奏されているのだ。一応アルバムで演奏されたコードを採譜してみた。

筆者が想像するに、B♭上のモードで指定されているのではないかと思う。表にしてみる。

[table th=”0″]1-2,3-4,5-6,7-8

B♭Dorian,B♭Aeorian,B♭Dorian,B♭Phrygian

9-10,11-12,-13-14,15-16

B♭Dorian,B♭Aeorian,B♭Dorian,B♭Aeorian

[/table]興味深いのは、11-12小節目でメロディーがAeorianモードに変更されているのに、キーボードのヴォイシングは最初に提示された主和音と思われるDorianコードだ。その直前の9-10小節目もDorianコードだが、ヴォイシングで13th(D♭の#11)音を強調しているので、暗い印象を出し、続くDorianコードで開放感を出している。この構成の捻りが大変オシャレだ。表にしてみよう。

[table th=”0″]1-2,3-4,5-6,7-8

明,暗,明,暗

9-10,11-12,-13-14,15-16

暗,明,明,明

[/table]続くヴァースの部分はなんとテンポを半分に落としたバックビートだ。このテンポチェンジが唐突なのに全く抵抗なく聴こえるのが実に新鮮だ。しかもドラムのカーザ、バックビートのスネアはレイドバックではなくオンの位置に置き、代わりにハイハットを思いっきりビハインド・ザ・ビートにしているのが斬新だ。そして2小節目の最後で半拍延長されている部分がとってつけたようなサウンドもせず自然に「おや?」と思わせる。繰り返し3回目の真っ只中でわっと驚かすように、B♭に戻るためのV度であるF7 (♭9) の代理であるA dimi7のコードトーンをユニゾンで演奏し、完璧な空白を置いてヴァンプに戻る。採譜では4拍の空白と書いたが、どうやら決まってないらしい。16分音符4つのキューだけでダウンビートに入れるバンドの実力に感嘆する。

ヴァースの頭のコードは最初のコーラス部分の調性であるA♭リディアンの正反対であるDリディアンに位置し、そこから2ステップ外向する。どう考えてもシオはジョージ・ラッセルのリディアン・クロマチック・コンセプトを知っているとしか思えないが、いつか機会があったら是非訊いてみたいと思う。

最後にこの曲のライブ動画をご紹介したい。アルバムリリースの2年前、2014年の録画だ。アルバムとは違いこの曲がインプロを重視したジャズの曲であることがよくわかるばかりでなく、アーウィン・ホールとリズムセクションのエキサイティングなソロセクションが楽しめる。

ドク・チーザム, アンソニー・ウェア, Anthony Ware, 至上の愛, A Love Supreme, ベン・エンソン, Ben Eunson, カーザ・オーバーオール, Kassa Overall, エリック・ウイラー, Eric Wheeler, マイケル・キング, Michael King, アーウィン・ホール, Irwin Hall, Doc Cheatham, ダークファンク, Dvrk Funk, Dvrkfunk, シオ・クローカー, セオ・クロッカー, Theo Croker, Randy Brecker, リディクロ, リディアン・クロマチック・コンセプト, ジョージ・ラッセル, George Russell, ランディ・ブレッカー