#63 シカゴで静かに燃える炎を見た...「AACM」見聞録(アーカイヴ)

text & photo by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

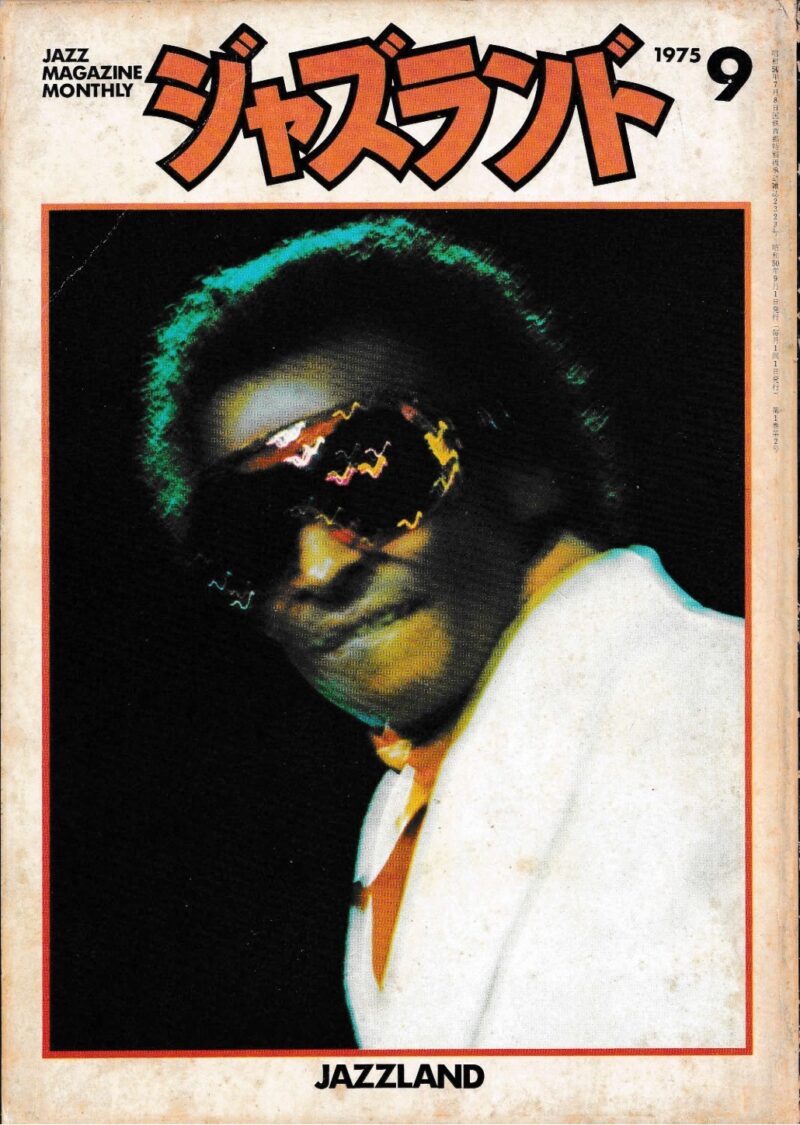

『ジャズランド』1975年9月号(第1巻第2号)

「特集 今日のジャズを考える」

五月というのにシカゴはまだうすら寒く、 道行くひとびとはコートをはおり 、 エアポート・バスを待つわれわれはビルの陰に身をひそめ、ミシガン湖を渡って吹きつける冷たい風を避けねばならなかった。

★

何の前触れもなく、シカゴの「AACM」から「結成十周年記念フェスティバル」の開催を告げる案内状が舞い込んだのは、出発を目前に控えた四月末のことだった。わずか三週間ほどの出張に、ロスでのレコーディングなどあれこれやりくりしたあげく、やっと組み終えたスケジュールだったが、またとない「AACM」の記念フェスティバルを体験するため、一から旅程を組み直したのは言うまでもない。やりくり算段の末、気違いじみたハードなスケジュールとなったニューヨークでの十日間を何とか消化し、いまシカゴに駆けつけたのだった。

★

AACM (Association for Advancement of Creative Musicians=創造的ミュージシャンの進歩ための協会)。 協会としての設立は、今から十年前の一九六五年五月八日であるが、その母胎となったリチャード・エイブラムスのエクスペリメンタル・バンドの結成は、さらにさかのぼる一九六一年のことであった。それまでブルースや ハード・バップを演奏してきたピアニスト兼作曲家のリチャード・エイブラムスが、オーネット・コールマンらの出現に触発され、自身の創造的な音楽追求に目覚めたシカゴの若いミュージシャンを統合、実験的バンドを組織した。創造的な音楽ゆえに経済的には報いられることの少ない個々のミュージシャンの演奏・生活の場を確保し、このエクスペリメンタル・バンド結成の初志を貫徹、発展させるためのミュージシャン自身によるミュージ シャン自身のための共同体として組織されたのが、ほかならぬ「AACM」である。

初代会長の指名を受けたリチャード・ エイブラムスを筆頭に、モーリス・マッ キンタイア (ts)、スティーヴ・マッコー ル(ds)、マラカイ・フェイヴァース(b)、 ロスコー・ミッチェル(sax)の他、ジャッ ク・ディジョネット(ds)等が当初の主な メンバーで、その後、レスター・ボウイ (tp)、レオ・スミス(tp)、アンソニー・ ブラクストン(as)、リロイ・ジェンキン ス(vln)、ピート・コージー(g)等が参加、現在に至っている。

録音面の記録としては、六〇年代後期 にシカゴのローカル・レーベル<デルマ ーク>と<ネッサ>から十枚を越えるレコードがシリーズとして発売されたが、七〇年代に入ってからは、個々のミュー ジシャンや「アート・アンサンブル・オ ブ・シカゴ」等のグループが自力で、日本を含む世界各地へ渡り、アメリカ以外のレコード会社で録音したものが数多く発表されている。

★

「ほら、あれがムーハルだ」――若いジェームス・ジョンソンに車の運転を任せ、 ホテルから会場までの街並みをあれこれ説明してきたジョセフ・ジャーマンが、うしろを振り向きひときわ大きな声をあげた。助手席のジョセフの指差す方向にあわてて眼をやると、ツーリング・タイプの自転車に乗った小柄な男がこちらに向ってやってくる。まぎれもないムーハル・リチャード・エイブラムスだ。

われわれの自己紹介にひとつひとつうなずき返し、結成十周年の祝詞のことばを捜すわれわれに注がれるムーハルの眼差しはヒューマンな暖かさにあふれ、そこに私は、この十年間というもの常に五、六十名のミュージシャンを率い、ひたすら「AACM」の充実、発展に身を捧げてきたムー ハルの指導者としての身上を 垣間みる思いがした。

おみやげ代りに持参した豊住芳三郎さんのレコード『サブ/メッセージ・トゥ ・シカゴ』を差出すと、「おー、サブー だ、サブーだ。サブーはどうしている。あいつはすばらしいミュージシャンだったよ」と眼を輝かせてアルバムに見入っている。その頃には、マラカイ・フェイヴァースやドン・モイエ等、記者会見に 集ったミュージシャン達がムーハルのまわりを取り囲み、ひとしきりサブの思い 出話に花を咲かせだした。

★

明日から四日間にわたるフェスティバルの会場となるここ「トランジションズ ・イースト」は、サウスサイド (黒人居 住地区) のほぼ中央に位置し、目抜きの コッテジ・グローブ通りに面した二階建てのこじんまりしたビルの一階にある。このフロアは、ふだんから「AACM」の重要な活動拠点のひとつとして使われており、正面にちょうどビッグ・バンドを乗せられるほどの簡単なステージがしつらえてあり、客席のキャパシティはほ ぼ二〇〇人位だ。客席といっても常設のシートがあるわけではなく、必要に応じて折りたたみの椅子を並べるだけのことだ。

われわれが、われわれの当番役をおおせつかったJ.J.ことジェームス・ジョ ンソン (最近、クラシックの世界から「AACM」に身を転じたばかりのバスーン 奏者)に連れられて行ったイスラム教徒のための「サラーム・レストラン」で遅い昼食をとって「トランジションズ・イ ースト」に戻ってみると、すでにステージにはムーハルを中心に七人の実行委員が並び、客席にはプレス関係や「AACM」のミュージシャンが三十名ほど詰めかけ、記者会見の開始を待つばかりの時刻だった。

記者会見は、ジョセフ・ジャーマンの力強いメッセージで始まり、つづいてムーハルにより、「AACM」の綱領とも いうべき九項目にわたる協会の主旨が確認された。

いわく、

一、創造的な音楽家の重要性をひろめる ことに重点をおいて計画されたカリキュラムにしたがって、 一般大衆のために芸術的水準の高い音楽を創造するように、若いミュージシャンを養成すること。

二、優れたミュージシャンの統一をめざしてワークショップを維持し、芸術的研究をうながす雰囲気を創りだすこと。

三、市内の若人のために無料の研究講座を開くこと。

四、慈善団体に経済援助をすること。

五、すぐれた創造的ミュージシャンたちの仕事を確保すること。

六、ミュージシャンたちのために道徳的水準を設定し、創造的ミュージシャンに対する一般のイメージを高めること。

七、創造的ミュージシャンと音楽従事者 (ブッキング・エージェント、マジネ ジャー、プロモーター、楽器メーカー等々)との相互信頼を深めること。

八、過去から伝えられてきたミュージシャンたちの文化と個人の気高さの伝統を維持すること。

九、カリキュラム、コンサート、リサイタル等々への参加を通して、創造的ミュージシャンたちの精神的エネルギーを鼓舞すること。

★

これらの指標は、「AACM」創設以来不変であり、「AACM」が存続する限り変らないものである、ということが 参加メンバー全員により確認され、ひきつづき実行委員と参列者の間で、創造的音楽の展開、音楽とダンス、音楽と詩とのかかわり合い等々「AACM」にとって永遠の命題ともいうべきテーマがパネル・ディスカッションの形をとって討論された。

これらの模様は、「AACM」のさらなる発展への大きなステップとして二台 のヴィデオカメラによりつぶさに収録された。

散会後、ジョセフの誘いで、彼のグループ「リターン・フロム・エクサイル」のリハーサルを見学することになった。このグループは、ジョセフやマラカイ・フェイヴァースらのベテランとチコ・フリーマンやジェームス・ジョンソンらの若手の混合メンバーで組まれており、十畳位のアパートの一室に九人のメンバーが楽器をもって勢揃いすると、さすがにわれわれの入る余地はなく、廊下での立ち聴きとなった。ジョセフがリードをと ってリハーサルを始めたテーマを聴いて思わず息をのむ思いをした。 <デルマーク・シカゴAACM・シリーズ>の中の傑 作アルバム『As If It Were The Season』 ではないか。アンサンブル・パートが終り、女性ヴォーカリスト、イクアのすば らしい朗唱が始まると、ドラマーのアイ・アトンのロフトで廻し飲みしたタバコも手伝ってか、まるで夢の境地をさまよっているかの心地よさに襲われた、

ブレイクの時にビールを差出しながら 話しかけてきた初老のピアニスト、エボド・アザクがいきなり「キソノナー、ナカノリサン」と歌い出してしまったのには驚いてしまった。数年間の兵役で日本に駐屯していたのだそうだ。

★

五月八日、十年前のこの日、「AACM」がその輝かしき第一歩を印した記念 すべき日である。

八時頃会場に着くと、初日の開幕を一時間後に控え、準備に大わらわだ。まず、受付けとプログラム、レコードの展示即売担当がジョセフ・ジャーマン。即売用 に並べられたレコードはすべて<デルマーク>と<ネッサ>のおなじみのものばかりだ。彼らにとってこれらのレコード は文字通り歴史のマイルストーンなの だ。 マラカイ・フェイヴァースは会場設営担当とでもいおうか。レンタルの折りたたみ椅子を一人で黙々と並べている。 ムーハルはとステージに目をやると、十 周年の感慨にふける暇はないようだ。耳にボールペンをはさんでマイクのセッティングに余念がない。ステージ裏の楽屋 の一角を陣取って録音器材を設置、フェスティバルの一部始終を自主録音するのだという。

ステージの下手では、ドン・モイエが 早々とパーカッションの準備を始めている。さすが本拠地だ。東京のコンサートの倍以上もある。ありとあらゆる道具が持ち出されまるで小間物屋の店先のようだ。もしやと思って近付いてみると、案の定ビー ト・コージーだ。マイルスの新録音が半分済んだところで暇をもらい、とるものもとりあえず駆けつけたのだという。「今日はPA担当なんだ」、ドンのセッティングを終えたピートは上手のフロアに どっかりと腰を下ろし、PAミキサーの 調整を始めた。マイルスのところで、あれほど巧みにシンセサイザーを繰っている男だ、ハウリングの心配はないだろう。

★

大きな太鼓の連打が、一瞬にして会場 の静寂を打ち破った。巨大な羽根の付いた帽子をかぶった男が腰に下げた太鼓を打ち鳴らしながら、上手からステージに踊り出て、場内を一巡。 チコ・フリーマンの「ユニティ・マインド・アンサンブル」によるオープニングだ。つづいて雲をつくような大男、グラの朗々たる詩の詠唱に導かれて、各メンバーが登場。ステ ージに九人のメンバーが勢揃いしたところでテーマ「オム」の演奏から、 フリー ・アンサンブルに入った。このグループは、リードのチコ・フリーマンとヘンリ ー・スレッギルを中心とした若手のアンサンブルだ、チコ・フリーマンはシカゴ の有名なフリーマン三兄弟 (テナーのヴォン、ギターのジョージ、ドラムスのブラズ。 伝説のテナーマン、ヴォンはネッサ、弟のジョージは<デルマーク> にそれぞれリーダー・アルバムがある)の長兄ヴォンの息子。ヘンリー・スレッギルはムーハルの傑作『ヤング・アット・ハート/ワイズ・イン・タイム』ですばらしいアルトを聴かせたが、今晩の演奏 ではさらに長足の進歩がみられ、ヘンリーより幾分若いが実力伯仲のチコとともに、次代の「AACM」を担う中心的存在になるだろうことは間違いないところだ。

数十分に及ぶ熟っぽい演奏が終ると、司会の案内で一条のスポットが客席に投 げかけられ、一組の老夫婦が光りの中に 立上った。最前列に座っていたマラカイ ・フェイヴァースが司会者からマイクをもぎとり、大声で「ヴォン・フリーマン! シカゴの隠れたる偉大なミュージ シャン!」と紹介するや、万場われんばかりの大拍手となった。

二十分ほどのブレイクにつづいて、ムーハル・リチャード・エイブラムス・ビッグバンドの登場だ。 チコを含むリードが五本、四人のトロンボーン中にはムーハルやジョセフのアルバムでもおなじみのレスター・ラシュリーの名前が見える。トランペットが五本。ピアノはアミーナ・クローディン・マイヤース。三リズムにドン・モイエがパーカッションとして加わる。

ところどころ粗さはみられるものの、ムーハルの巧みな編曲と采配を受けた各メンバーの張り切ったプレイはすばらしく、場内を圧倒しつくした。ここでもチコはすばらしいソロをとり、ベテランのレスター・ラシュリーや、女性とは思えないほどのダイナミックなバッキングをみせたピアノのアミーナとともにひときわ大きな拍手を浴びた。一曲、タムと称 する少女のアクロバッチックともいえる スピーディなダンスが聴衆の眼を奪っ た。

★

二日目。昨日にくらべると聴衆の出足 は早く、ジョセフの「リターン・フロム ・エクサイル」で幕を開ける頃にはすで 満席となった。九割以上がブラック・ ピープルだが、深夜の二時過ぎの終演に ピもかかわらず、 子供連れも多く、中には赤ン坊を抱いた夫婦も見受けられた。若い娘や子供達は晴れ着で着飾り、会場はさながら街をあげてのお祭り、といった風景を呈している。

こういう一般大衆との密着した音楽環境の創造も見逃してはならない「AACM」の十年の大きな成果のひとつだろう。

ジョセフのグループでは、一昨日のリハーサルで一人OKの出なかったピアノ のエボドがとうとうソロをとり切れず、客席でカセット録音をしていた彼の奥さ んを大いに嘆かせた。 ハープのヴィーラ にしてもそうだが、演奏技術を至上としないのも「AACM」のひとつの特徴で ある。

つづく「アミーナ&カンパニー」は一転、三人の女性ヴォーカルのリフ・コーラスとアミーナのソウルフルなオルガンのかけ合いによるゴスペル・ジャズの真髄 ともいうべき演奏を披露し、大いに客席を湧かせた。興に乗った聴衆が手拍子を打ち鳴らし、場内のムードが、まさに最高潮に達しようとしたその時、突如としてドラムのリズムがガタガタとくず れ、トランペットはプレイを放棄し、リーダーのアミーナと口論を始める始末。 場内が一瞬し〜んと静まり返り、「何事か?」と神経をとがらせたその瞬間、まるで何事もなかったかのように、グループは従前の快適なリズムを取り戻し、ソウルフルなオルガンが鳴り響いた。そう だ、アミーナはヴォーカリスト、オルガ ニスト、ピアニスト、コンポーザーであ るとともにドラマティストでもあったの だ!

★

三日目。フレッド・アンダーソン・セクステットの演奏につづいて、「AACM」の発展に寄与した各界の功労者の表彰式が行われた。

ジョセフ・ジャーマンの軽妙な司会により、まずピート・コージーが巨体をステージ上に運び、以下、ドラマーのスティーヴ ・マッコール(欠席)、評論を通じて「AACM」紹介に尽力のあったジョン・リトワイラー、J.B.フィギィ、一連の アルバム・シリーズを制作したデルマーク・レコードのボブ・ケスター……。 最 後にムーハル。淡々として賞を受けるムーハルに場内からわれんばかりの喚声と拍手が送られた。

授賞式の興奮もさめやらぬうちに登場したのが、フェスティバルのハイライトのひとつともいうべきムーハルのセクステット、「エクスカーションズ」。ただし、 今夜は、 レギュラー・セクステットに、 トランペットと若手実力者のひとり、トロンボーンのジョージ・ルイス、 それにドン・モイエの加わった九人編成だ。 ムーハルのいままさに円熟の境に達した豊穣なピアノが響き出すと、場内は水を打 ったように静まり返り、その長いイントロ のあと、ドンの選びぬかれたパーカッシ ョンが入り、マラカイが地底から重厚なビートを送り出すと、ヘンリー・スレッギルがフルートでピアノにからむーー。 やがて、トロンボーン、トランペットが 加わり、アンサンブルを形成する。ムーハルの編曲による一種独得の香気を漂わせたテクスチュアを楽しませた後あと、ソロのリレーとなる。

驚くべきことにヘンリーはこのグループで ts, as, bs, b-cl, al-cl, fl, piccolo を稀なる巧みさで使いこなした。彼の話に よると、スティーヴ・マッコールとのトリオでは、ヘンリーはピアノも弾くのだ という。

ヘンリーに限らず、ほとんどすべての 「AACM」のミュージシャンだけは数種の楽器を使いこなす、いわゆるマルチ ・インストルメンタリストだ。ジャック・ディジョネットしかり、アンソニー・ブラクストンしかり…。 そういえばアンソニーはどうしたのだろう?アンソニーこそ「AACM」の耀やか尖兵として先陣を切ったのではなかったのか。シニカルな彼のことだ。ニューヨークのアパートの一室で、ひとりバスクラ何ぞを吹きながら、シカゴに思いを馳せているのかも知れない。

他にもいる。ロスコー・ミッチェル、 レスター・ボウイ、レオ・スミス、リロ イ・ジェンキンス、カラパルーシャ(モーリス・マッキンタイア)、ジョン・スタブルフィールド...、 「AACM」の送り出した勇士たち。何処にいようと彼らのベースは「AACM」だ。ロスコーは 今月十七日のミシガン大学の「AACM」 コンサートに帰ってくるし、スティーヴ もパリから来月戻ってくる。

どうやら、「AACM」は着実に、だが確実に成果をあげつつあるようだ。

★

「ともあれ、AACMはこのような個々のヴォイスや方向を一つに集めながら、 大きな目的の実現に向って進んでいるのであり、彼らのジャズ・フォルムの解放は、さまざまな連鎖反応をひき起しながら、これからも音楽の流れを大きく変え ていくに違いない」 清水俊彦/スイング・ジャーナル 1972年8月号「シカゴ前衛派の軌跡」)

★

明日はフェスティバルの最終日だ。

「豊かな実り」を祝う儀式は夜明けまでうち続くに違いない。

筆者注:

「われわれ」:この視察はジャズ評論家の悠雅彦氏の参加を得て筆者と二人で行われた。

ロスでのレコーディング:『アニタ・オデイ 1975』(TRIO)としてリリースされた、アニタの復帰第1作。

本誌関連記事:

「AACM60周年」

https://jazztokyo.org/monthly-editorial/post-115641/

https://jazztokyo.org/column/inaoka/post-12456/