Tak. TokiwaのJazz Witness #02 ソニー・ロリンズの想い出

photo & text by Tak. Tokiwa 常盤武彦

私が、1988年にニューヨークに渡った大きな動機の一つが、スピーカーを通して、またはステージの向こう側にいるアーティストたちと直接言葉を交わし、私を魅了するジャズと言う音楽の真実に近づきたいということだった。アーティストに接近する手段として、私ができることの中でベストが写真撮影だったので、フォトグラファーになった。その中でも、モダン・ジャズ史の中でも数人しかいない、イノヴェーターと言われる人たちに会ってみたかった。ジョン・コルトレーン(ts,ss)は私が生まれた2年後に世を去ったので間に合うわけもなく、マイルス・デイヴィス(tp)は、ニューヨーク、ボストンでコンサートを聴きくことができた。ニューヨークに渡った直後の秋にライヴ・ハウスのボトム・ラインに、ブランフォード・マーサリス(ts,ss)が出演したときにマイルスが現れ、コメディアンのビル・コズビー、映画監督のスパイク・リーと同じテーブルでブランフォードを聴いていたのを見かけ、その強烈なオーラに圧倒されたが、私がフォトグラファーとして一本立ちする直前の1991年に亡くなってしまった。しかし、ソニー・ロリンズ(ts)とは、1990年代から演奏活動から身を引く2012年まで、コンサート、インタビューで多くの時間をともに過ごすことができたのは、私のキャリアの中でも大きな僥倖の一つである。思えば私がジャズを聴き始めた最初の頃、1981年の田園コロシアムでのライヴ・アンダー・ザ・スカイで、ロリンズがジョージ・デューク(p)、スタンリー・クラーク(b)、アル・フォスター(ds)のクァルテットで出演した中継をテレビで見たのが、”Don’t Stop The Carnival”のメロディとともに、鮮烈な記憶として残っている。

初めてロリンズのライヴ演奏に触れたのは、1988年の秋、やはりボトム・ラインだった。往年の豪快なプレイそのままで、その存在感に圧倒された。1997年に、自称ソニー・ロリンズの甥と語るエリック・ワイアットという若手サックス・プレイヤーのアルバム・プロモーションで初めてライヴ以外のシチュエーションで、撮影する機会が持てた。まずロリンズに、エリックとの関係を尋ねると、エリックの父、亡きチャールス・ワイアットはロリンズも一目置くサックス・プレイヤーだったのだが、子沢山の家庭事情でローカル・シーンでしか活躍できなかった幻のプレイヤーだったそうだ。アルバム『The Bridge』のエピソードで知られる、ロリンズの隠遁時代にウィリアムズバーグ・ブリッジの上で、ともに練習していた親友で、エリックの名付け親(ゴッド・ファーザー)をつとめた。その親友の息子のデビュー作に協力して、ウッドストック近郊の自宅から数時間かけて、リムジンで駆けつけてくれたのだった。

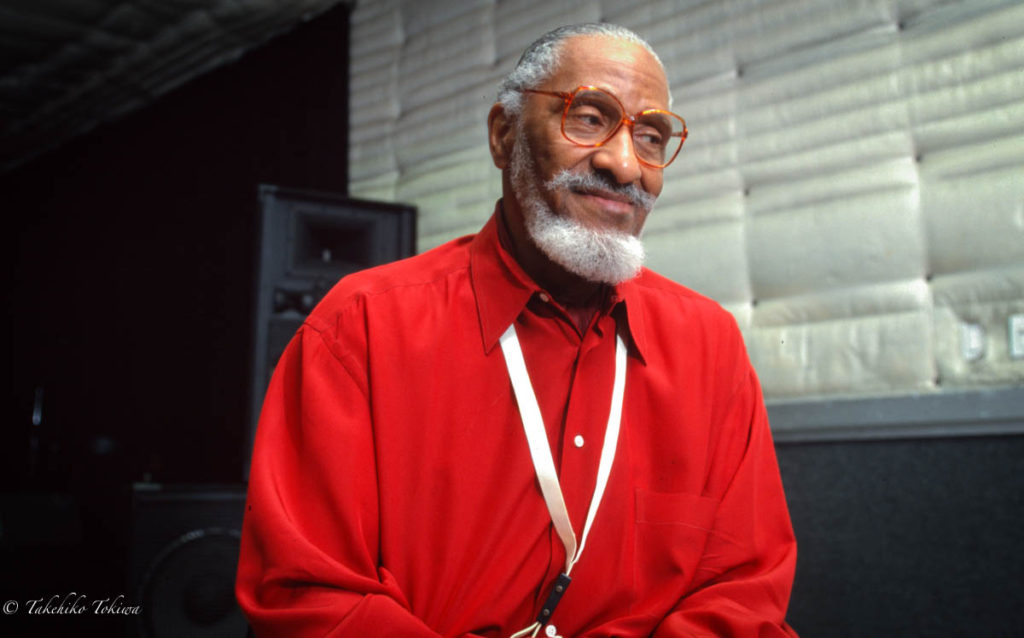

1999年にインタビューの撮影のチャンスが巡ってきた。真っ赤なシャツを着て髪の毛をぴっちりととかしたいでたちで、とつとつと自らのキャリアを語る。驚かされたのは「今まで自分が納得するサウンドを出したことが一度もない」と語りだしたことだ。サックスの演奏は独学で、学校のマーチング・バンドにすら参加したことがなく、音楽教育を受けていないことへの深いコンプレックスを吐露した。思わず、「あなたにそんな事言われたら、世界中のサックス・プレイヤーの立つ瀬がない」と言いそうになってしまう。1950年代から人気の絶頂にありながら、このコンプレックスに苛まされて、数度に渡って雲隠れして練習にいそしんだことも納得させられた。親友だった私の師匠の阿部克自のことを懐かしみ、また日本で会いたいと語っていた。

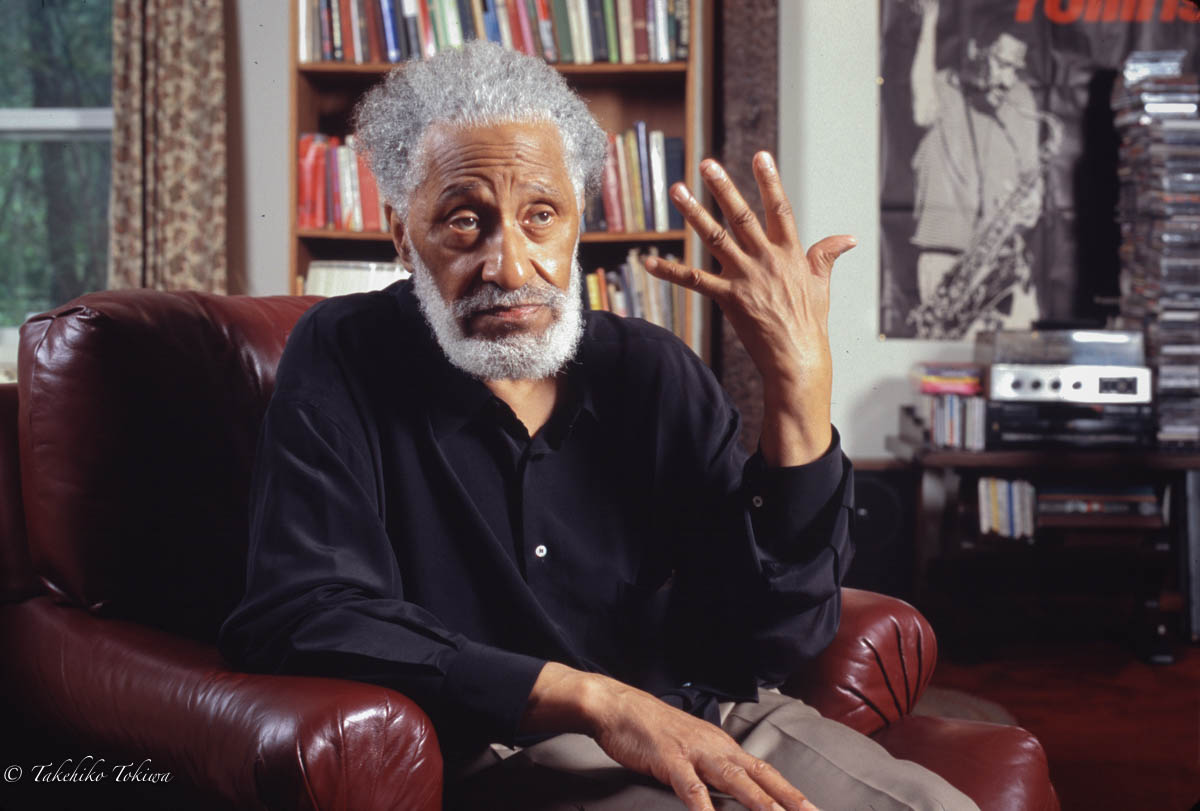

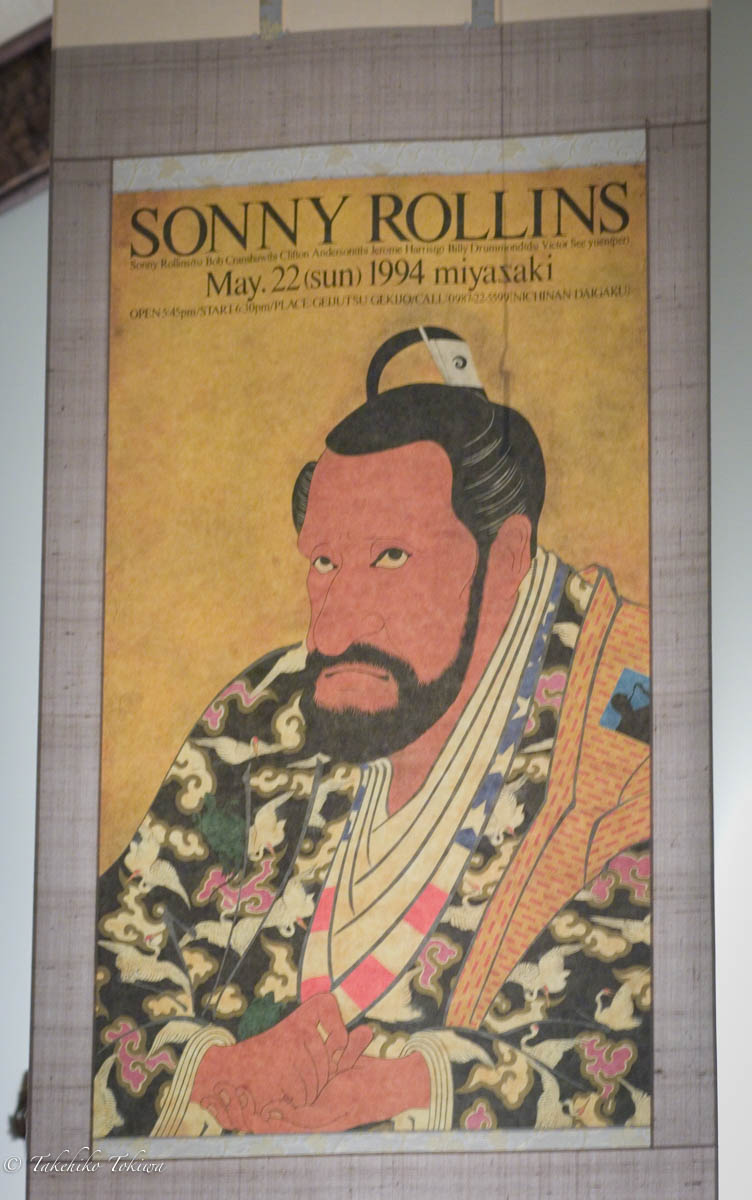

2005年には、久々の来日公演の前フリ取材で、評論家の小川隆夫氏とともに、ニューヨークの北、車で2時間ほどのウッドストックにほど近いジャーマンタウンの自宅に伺う。ロリンズは、マンハッタンのダウンタウンにもアパートを持っていたが、9.11をきっかけに引き払い、ジャーマンタウンに本宅を移した。前年の2004年に長年連れ添い、ロリンズの分身とも言えるほど献身的に演奏活動をサポートしていたルシール夫人を亡くされ、侘住居の感は拭えなかった。アメリカの田舎らしく、広大な敷地にポツンと住居と練習室として使っているガレージを改造した離れが建っていた。リクエストに応じて庭でハード・ブローイングする姿を撮影させてくれ、練習室でインタビューに答えてくれた。ロリンズの長い歴史を語るポスターや表彰状が、壁を埋めていた。宮崎でのコンサートのときに制作された浮世絵風のポスターがお気に入りで、掛け軸として飾られている。前世は日本人だったと語るロリンズに、「こんな感じだったんですね」と話すと嬉しそうに笑っていた。『サキソフォン・コロッサス』『テナー・マッドネス』『ウェイ・アウト・ウェスト』『ニュークス・タイム』『ヴィレッジ・ヴァンガードの夜』と次々に傑作を録音していた1956年から1957年について小川氏が質問したら、驚く答えがあった。「サキソフォン・コロッサスのセッションのとき、ワン・ホーンで録音するのが不安でたまらなかった。ドナルド・バード(tp)に来てくれと電話したのだが現れず。本当に心細い思いで録音したんだ」。あの豪快なプレイで知られる傑作が、そんな状況で録音されたとは、ジャズの真実に触れた瞬間だった。亡き夫人を偲び、引退を示唆する発言もあり、また雲隠れするのかとも思わされたが、ソニー・ロリンズは、また華々しい復活を遂げ、キャリアの最終章の幕を開ける。

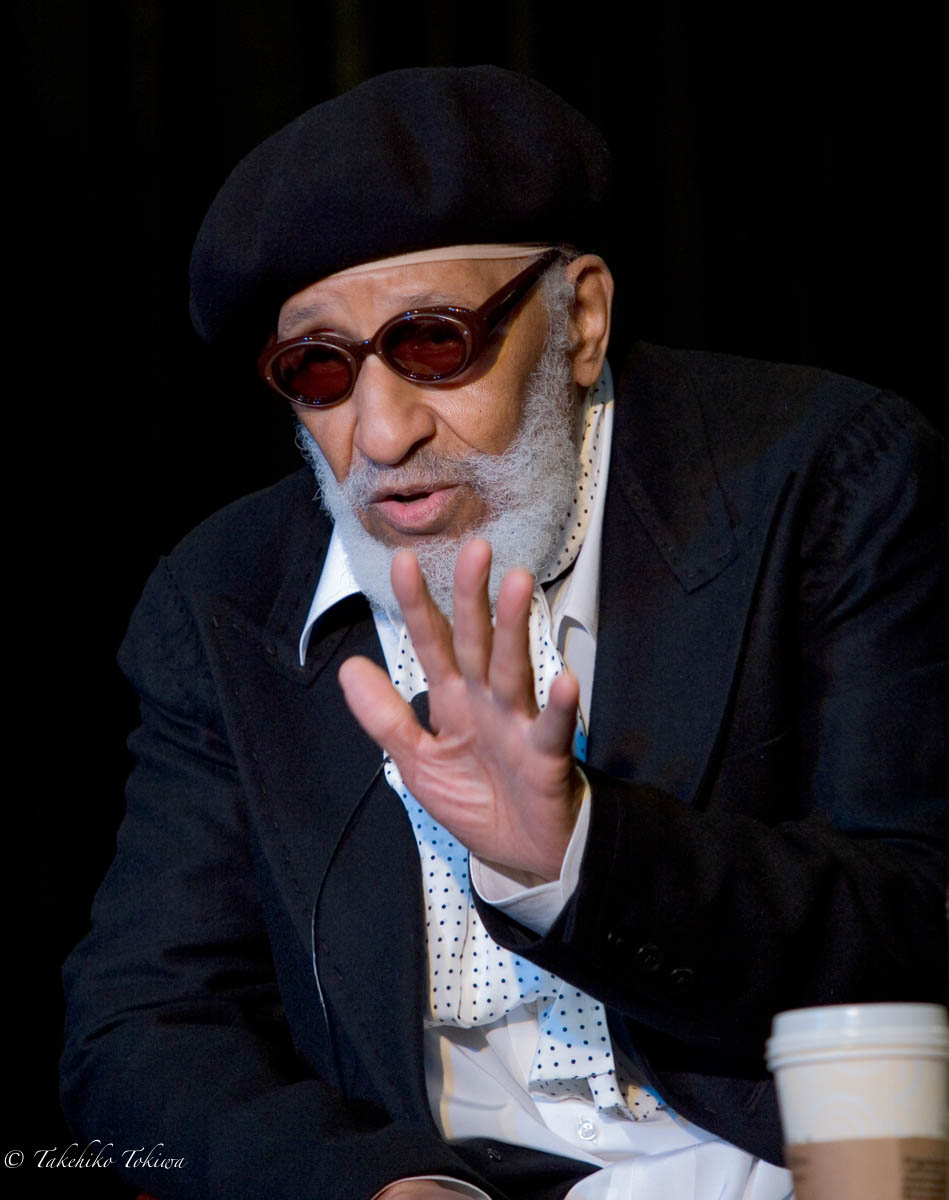

2005年の日本ツアーは大盛況で、巨匠健在を印象づけるコンサートとなった。よく2006年の年明けには、IAJE(International Association of Jazz Educator)総会に登場し、評論家のアイラ・ギトラーと対談を聴かせてくれた。2007年には1957年のカーネギー・ホール・コンサートから、50年の記念コンサートが再びカーネギー・ホールであった。メンバーは1957年のコンサートにも参加していたロイ・ヘインズ(ds)に、現代を代表するベーシスト、クリスチャン・マクブライド。そしてまた来日コンサートが決定。事前取材のため、デトロイトへと飛んだ。コンサートの翌日、ホテルでのインタビューでは1998年にリリースした地球温暖化に警告を発した『Global Warming』や、世界を席巻するアメリカン・キャピタリズムの危険性を熱く語っていた。しかしロリンズの曲調はあくまでハッピーで、カリプソで書かれた『Global Warming』もまるで「世界中が暖かくなり、どこでもカリプソ!」といったイメージを与える可能性もある。2008年の久々のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルへの参加は、1963年の少年時代の憧れだったコールマン・ホーキンス(ts)との共演以来43年ぶり。この頃から、髪型は、ヨガ・マスターを意識した、蓬髪スタイルへと変化する。2005年のインタビューでも、ヨガの呼吸法をサックスの奏法に取り入れたり、食事はたまにサーモンとかを食べるぐらいで、基本的には菜食主義。たまにアイス・クリームが欲しくなって、たくさん食べてしまい後悔するというエピソードを、語ってくれた。

2010年にも最後の来日コンサートの前フリ取材のため、モントリオール・ジャズ・フェスティヴァルでロリンズを撮影した。事前のインタビューでも、子供の頃に、サックスが演奏してみたいと母に話すと、豊かではない生活だったが従兄弟から中古のサックスを譲ってもらってきてくれた。嬉しくって、食事の時間も忘れて練習していたこと。「自分は内面から湧き上がってくるメロディを演奏しているのであって、理論的な裏付けを聴かれても答えられない」など、まさに天才の面目を躍如するストーリーを語ってくれた。ヨガの大聖人、パタンジャリに捧げた曲を制作中との話もあり(『Road Shows Vol.3』に収録)、「自分には残された時間は限られている、だから精一杯、演奏に邁進する」という固い決意を表明する。この年は9月にビーコン・シアターで、80歳を祝うバースデイ・コンサートを開催。ジム・ホール(g)や、オーネット・コールマン(as,tp,vln)も参加し、健在ぶりをアピールした。このときのプレイは後にオムニバス・ライヴ・アルバム『Road Shows Vol.2』に収録されている。秋の来日公演には、前回の2008年の来日時に久々の再会を果たしたあと、まるで別れを告げたかのごとく世を去った阿部克自氏の御遺族が、長年の厚誼のお礼を伝えるために楽屋を訪れた。私の両親も同じコンサートに招待していただいたので、ともに挨拶に伺うと「息子さんには、素晴らしい写真を撮っていただいて感謝している」というお礼をいただいて、恐縮してしまった。

そして2013年のデトロイト・ジャズ・フェスティヴァルのオープニング・ナイト。オープニングは”St. Thomas”で、デトロイトの聴衆はレジェンド降臨を祝福して大きな拍手を浴びせる。90分ほどのステージの最後を飾ったのは”Don’t Stop The Carnival”。私がテレビ放送で、初めて聴いたときから32年の時が流れていた。このコンサートのあと、ソニー・ロリンズは演奏活動からの引退を発表した。まさに大鑑が去っていくような引き際だった。その後、ロリンズは2015年のオーネット・コールマンの葬儀や、ジャズ・アット・リンカーン・センターでのセレモニーに登場したぐらいで、表舞台からは身を引いている。今も、ジャーマンタウンの自宅を訪れた後輩ミュージシャンがたまに動画をアップしたり、ツイッターで往時のジャズを語ったり、現代のジャズについてのコメントを発信し、ジャズ界のご意見番としてモダン・ジャズの長い歴史を俯瞰している。長年の厚誼に感謝しつつ、またいつか再会できることを、祈りたい。

Sonny Rollins Twitter https://twitter.com/sonnyrollins

常盤武彦, Sonny Rollins, Montreal Jazz Festival 2010, Newport Jazz Festival 2008, Detroit Jazz Festival 2013