風巻 隆 「風を歩くから」Vol.23 「カーレ・ラール」

text by Takashi Kazamaki 風巻 隆

photos: private collection of Takashi Kazamaki

ゴトン、と大きな音をたてて列車が止まり、デッキから大きな旅の荷物とドラムケースを抱えて小さなステップを降りる。車体のDBの文字が威厳を放っていかにもドイツらしい。初めての町に降り立つ心地よい緊張感に包まれながら、大きな荷物をプラットホームに降ろす。オランダのアイントホーフェンから、西ドイツのヴッパタールへと向かったボクらは、旧知のペーター・コヴァルトの家を訪ね、ソーセージやマッシュポテト、ザワークラウトをごちそうになる。食後、近くのバーへ飲みに行くとそこで偶然、来日したときに知り合ったハンス・ライヒェルや、ダンサーのシャロー・バンクスとも再会を果たす。

10月5日。ヴッパタールから列車を乗り継いで7時間、ドーム型をした天井の下にいくつものプラットホームが並ぶミュンヘン中央駅で、迎えに来てくれたミュンヘンでの共演者のギタリスト、カーレ・ラールと会う。88年秋の初めてのヨーロッパ演奏ツアー。東京に住んでいたドイツ人のクロード・マウラーという友人を介してボクらは知り合って、彼が友人達と共同で管理する「TAPE」という倉庫を改装したスペースで、デュオのコンサートをすることになっていた。バルト三国のエストニアとラトヴィアをルーツに持つ彼は、ミュンヘンという地方都市でコツコツと地道な演奏活動を続けてきた苦労人だ。

ミュンヘン東駅(オストバンホフ)の近く、ヴァイセンブルガー通りの肉屋さんの上にある彼のアパートへ行くと、居間の壁にギターやバンジョー、サズなどの中近東の弦楽器がいっぱい並んでいる。木々の緑のあふれる中庭に面した小さなテラスに座って、黒ビールで乾杯、さすが本場ミュンヘンのビールは美味しい。その日の夜には、ちょうどミュンヘンのレンバッハハウス美術館で友人の霜田誠二さんがパフォーマンスを行うことになっていたので、皆で観に行くと、クロードともそこで再会できた。ミュンヘンの大物政治家シュトラウスの死で町はXデー状況となって、カーレも、対応に追われる。

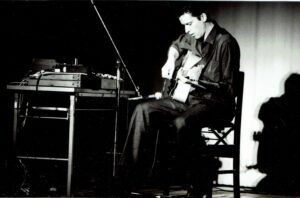

10月7日コンサート当日、町は厳戒態勢だ。コンサートもキャンセルや自粛が相次ぐなか、ボクとカーレ・ラールのコンサートは予定通り行われた。オリンピック公園の近くにある倉庫群の一角に「TAPE」はある。天井が高く、古い木製の梁があるだだっ広いスペース。レンガ造りの壁に音が響きわたる。彼はアコースティックギターと、エレクトリックギターを使い分け、ディレイや様々なエフェクターで重層的な音を作っていく。彼のエレクトリックギターの音は、ロックの感覚を呼び起こしてくれる。即興演奏を始める前、ボクは、高校のロックバンドで友人達と教室で練習しては爆音を轟かせていた。

カーレ・ラールは、自らが管理するこの「TAPE」というスペースで、自らの音楽キャリアを進めてきた。盟友のイギリス人劇作家・ドラマーのコリン・ギルダーの演劇作品に、彼はライブで演奏を提供し、そこではギターにとどまらず、プリペアド・ギター、ドラム・マシーン、シンセサイザー、ターンテイブルや、さまざまな民族楽器を演奏に導入して、ワンマンバンドのような重層的な音楽を形作ってきた。また、86年には、ブッチ・モリス、ウェイン・ホーヴィッツ、J.A.ディーンとの即興カルテットで演奏し、また、地元の交響楽団のトロンボーン奏者アビー・コーナントらと即興アンサンブルを組織してきた。

カーレ・ラールは、ギターをジャズやロック、あるいは即興演奏のスタイルからも離れたところで、まるで民族楽器を弾くようなアプローチで鳴らしていく。それはボクの奏でる革の音のタイコとも親和性があり、また、彼の共演者の演奏を引き立てるような立ち位置のなかで、ボクは自分のやりたいことを全面的に展開することができた。二人の演奏は、演奏を進めるほどにピッタリと寄り添っていき、演奏が終わる頃には、まるで10年来の付き合いでもあるかのような、情感あふれる親密な音楽が出来上がっていた。即興で演奏しながら、自分が自分でいられる居心地の良さを感じていた。

30人程のお客さんの前で休憩なしで一時間ほど演奏し、そして暖かい拍手の中でコンサートを終えた。カーレ・ラールの持っている繊細さというものは、おそらく彼のルーツと関係しているのかもしれない。ドイツ生まれでも父親がエストニア、母親がラトヴィア出身の彼は、ソ連の時代の頃にもリガやタリンを訪れ、リガでは地元のバンド「19年」と共演し、タリンでは音楽大学で即興のワークショップも行っている。初めてのヨーロッパ楽旅、初めて訪れたミュンヘンにも拘らず、カーレ・ラールというギタリストにはどこか自分に近しいものを感じ、彼の存在が、ボクの視野を広げてくれる気がしていた。

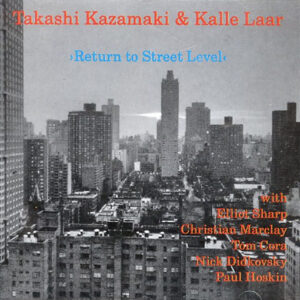

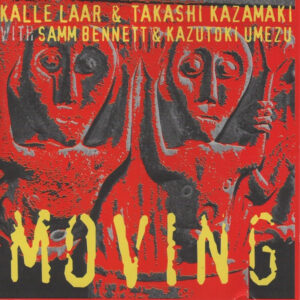

その後、1989年から1999年までの10年間ほど、ボクらはデュオを中心に様々なミュージシャンと共演を重ねていき、日本やヨーロッパやアメリカをツアーし、1992年にはエストニア、ロシア、メキシコをも訪れている。二人は、「Takashi Kazamaki & Kalle Laar」の名義で、ドイツのEar-Rational/Konnexレーベルから、「Return to Street Level」(1990年)、「Floating Frames」(1994年)、「MOVING」(1996年)という3枚のニューヨーク録音のCDを発表し、クリーヴランドでのNew Music across Americaフェスティバルにデュオで参加するなど、「新しい音楽」の担い手として共に活動することになる。

1989年、ボクはカーレ・ラールを日本に招聘してツアーを行った。その前年、ジーナ・パーキンスとケイティー・オルーニーを招聘したときは、帰りの便の予約が不確定なのをジーナが気にして、ツアーの予定を途中で返上してしまうアクシデントがあったので、今回は知人のツテを頼って「カンバセーション」というミュージシャンの招聘業務をしている会社にヴィザの手配などをお願いした。東京ドイツ文化センターの協力もとりつけ、ゲストルームを宿泊に使わせてもらうことになったけれど、夕食は三鷹のボクらのアパートで一緒に食べることが多かったし、そんな時はテレビのニュースを観ていた。

10月14日、鶴巻温泉の「すとれんじふるうつ」でのデュオで始まったツアーは、16日に青山1丁目「ドイツ文化会館ホール」、31日、吉祥寺「MANDA-LA2」(ゲスト:梅津和時)、11月2日、新横浜「SPACE ALTA」(ゲスト:大友良英)、その間に名古屋、京都「テアトロマロン」、大阪「ベアーズ」、高崎「RASENDO」をツアーし、5日からは陸前高田「ジョニー」、盛岡へも足を伸ばした。そのツアーが終わり、家で夕食を食べながらテレビを見ていたら、ベルリンの壁が崩壊するニュースが飛び込んできた。「信じられない」と絶句するカーレ、その彼と一緒にこのニュースを見たことは特別のことだった。

89年は、昭和という時代が終わった年だったし、6月には北京で天安門事件も起きた。世界が激動するなかで自分が何をできるのかといったことを考えた年でもあった。ミュンヘンからカーレを招聘することも、そうした時代の流れのなかで、自分が何をできるか考えた末の行動だった。ベルリンの壁が崩壊するニュース映像をカーレ・ラールと一緒に見ながら、ボクらはこの時代に一緒に居合わせたのだということを実感した。その次にボクらが出来ることは何だろうか…、それはきっとニューヨークへ二人でいくことだろうし、そしてレコーディングをすることになるのだろう…、そんなことを考えていた。

89年のカーレ・ラールとのツアーの音源を編集して、友人の北里義之さんの音場舎というカセットレーベルから「ZIZS/泥魚」(OMBA-008)という作品を製作した。「すとれんじふるうつ」でのデュオ(A-1)、「SPACE ALTA」での大友良英さんとのトリオ(A-2,B-1)、「MANDA-LA2」での梅津和時さんとのトリオ(B-2)を46分のカセットテープに収めたもので、サンプラーを使い始めたカーレが、デモの怒号や、砲弾のようなノイズを引用しているのが印象に残っている。大友さんの楽器のクレジットが、tapes, drum machine, toys, voiceとなっているのも興味深い、ターンテイブルは演奏しなかったのか。

89年のカーレ・ラールとのツアーの音源を編集して、友人の北里義之さんの音場舎というカセットレーベルから「ZIZS/泥魚」(OMBA-008)という作品を製作した。「すとれんじふるうつ」でのデュオ(A-1)、「SPACE ALTA」での大友良英さんとのトリオ(A-2,B-1)、「MANDA-LA2」での梅津和時さんとのトリオ(B-2)を46分のカセットテープに収めたもので、サンプラーを使い始めたカーレが、デモの怒号や、砲弾のようなノイズを引用しているのが印象に残っている。大友さんの楽器のクレジットが、tapes, drum machine, toys, voiceとなっているのも興味深い、ターンテイブルは演奏しなかったのか。

89年のツアーでは、思いもよらない形で、その後の演奏仲間となるミュージシャンと出会った。大阪の「ベアーズ」でのライブは、ボクらのデュオが1部、2部では、その頃日本をツアーしていたチューリッヒのサックス奏者、クリストフ・ガリオとニューヨークで活動していたギタリストのキク・ワダが、京都・大阪をベースに活動している向井千恵、山本篤、渋谷浩之、山下信子、ヨシダ・ミノル、津山篤といった面々と集団即興をするという企画だった。その集団即興に、クリストフが反発した。彼にとって演奏することは作品を作ることであって、ただカオスの中で好き勝手に音を出すのは嫌だったようだ。

リハが終わるとボクらはクリストフを誘って、一緒に近くの寿司屋へ行って腹ごしらえをした。そこでボクは、「良かったら、ボクらとトリオで演奏しないか?」と彼を誘い、彼も「それはいい、ありがとう。」と言って、ボクらは急造のトリオで演奏したのだけれど、その時は、自分たちが思っていたよりもいい演奏になった。ボクらの演奏は即興演奏だったけれど、それは、即興であることに安住したり、即興であること以外に何の価値もないようなものではなく、明確に作品を意識し、作品へと向かっていく即興だった。それは88年のミュンヘンでの初共演からカーレ・ラールと作ってきた音楽のあり方だったし、カーレとのデュオは、多くのゲストと共に音の広がりを作りながら「新しい音楽」を指向していく、そんな活動だった。

梅津和時, 大友良英, 北里義之, 風巻隆, クリストフ・ガリオ, カーレ・ラール, Kalle Laar