インプロヴァイザーの立脚地 vol.27 仲野麻紀

Text by Akira Saito 齊藤聡

Photos by Akira Saito 齊藤聡 except for noted

Interview:2024年11月27日 駒込にて

仲野麻紀は著書のタイトル(*1)にあるように、旅する音楽家である。それは異国に住み世界各地を移動するというだけの意味ではない。

いつか曲がった形のものを

父親のクルマから降りて空を見ているとなにかのイメージが湧いてきた。具体的なものではなかったが、曲がった形、黄金色のものをいつか手にするのかなという予感だったことは覚えているという。11歳か12歳のときだ。音楽への意識などまったくない。

1977年に名古屋で生まれた。兄妹が3人ともエレクトーンを習ったが、向き合い方はみんなちがった。上の兄は譜面通り、次の兄はのちにメタルロックで狂乱の人となる、そんな感覚。そして仲野は譜面に従おうとせず、いつも叱られていた。ふたりの兄は発表会に出るのに仲野は断っていた。

もちろん譜面は読めたからコードを弾きつつあとは反射神経。好きだったのは、レッスンで使っていた教則本のなかにあった「お楽しみコーナー」だ。そこにはコードだけが書かれていた。つまり、左手でコードをおさえればあとはご自由に。母親の前で弾いてみたところ「譜面に書き留めておいてね」と言われてしまい、意味がよくわからなかった。

名古屋市立工芸高校に入ったとき、体格もよかったものだから誘われる部活はハンマー投げ、柔道、ハンドボール。だが、たまたま耳にサックスの音が飛び込んできて、幼少期の記憶がよみがえった―――ああ、曲がった形のものだ。

サックス遍歴

ビッグバンド部では、カウント・ベイシーやデューク・エリントンなどの曲を演奏した。最初の課題曲はウェザー・リポートの<Birdland>だった。中学のころにはジャズ好きの父親と名古屋市内のスターアイズなんかに行くこともあって、もとよりジャズの雰囲気には馴染んでいた。

はじめは部活所有のヤマハのアルトサックスを借り、1年経ってから自分の楽器を持つことにきめた。名古屋の名画座・キノシタホール(2019年に閉館)でチケットのもぎりのバイトをしておカネをため、ヤナギサワのアルトサックスを買った。もう熱中していた。そして、部に教えにきていた講師からサックス奏者の椿田薫を紹介してもらい、高1の終わりころから習いはじめた。

大学に入ってからジャズバーでバイトをしていたとき、店に置いておいたサックスを盗まれてしまった。大ショックだ。椿田に伝えたところ、ちょうど楽器店にセルマーのマーク6が出たから買ったほうがいいと言う。60万円くらいと高かったが、バイトは週に3回入っていたし、真面目に考えると払えなくもない。父親にもおカネを借りた。

その後、わけあって彼女は東京の大学に入りなおした。そのとき知り合ったサックス奏者から「見に来ないか」と誘われ、大久保の楽器店に足を運んだところ、14万5千円のコーンのアルトがあった。すごく癖のある楽器で、その人に助言されたこともあり、買ってしまった。それからはコーンひとすじだ。音程が不安定でビッグバンドなどには向いていないし、なにしろ設計が古いため人間工学的にはどうも足りないところがある。だから、吹いていてサックス本体を支える左親指が痛くならないようカスタマイズしてもらった。百年モノの金属だからこその音が出る。

おもしろいことに、仲野は「サックスが下手」だと自認する。タンギングも、フレージングも。唯一自信があるのが循環呼吸奏法であり、これをトレードマークにするエヴァン・パーカー、そしてマルティニックのトランペット奏者ジャック・クルシルから教わったものだ。仲野曰く、循環呼吸奏法は方法論ではなくエスプリ―――呼吸が整っていないとうまくできないのである。

仲野にとって楽器とは大事な視点だ。なぜなら、ジャズがグローバルな音楽となったのは楽器が移動性をもつからであり、必然的に植民地主義や奴隷制度といった負の歴史も背負っている。楽器がどのような変遷を経て演奏家の手にたどり着き、またこの先どのような音を奏でるのか。なによりも楽器には人間の衝動が向かう。

渋谷毅、林栄一

仲野が17歳のとき、名古屋のjazz in Lovelyで渋谷毅オーケストラの3デイズ公演があった。渋谷は猛獣たちをコントロールしつつも「あの圧」。びっくりしてしまったし、林栄一(サックス)にも、また石渡明廣(ギター)や松風鉱一(リード)にもしびれてしまった。その場でLovelyのオーナーが林を紹介してくれた。東京に行くのだと言うと、林は「まずは山手線に乗りなさい」。

林は個人レッスンでおカネを受け取らなかったが、ちゃんと教えてくれた。ナベサダの本(*2)を買うといいよとの助言もあったが、なにしろ林は独学で実践の人である。フレーズのコピーもしたし、エネルギーのありようを教わったところが大きい。どこから吸引してどこに放つか。レッスンでは一緒に吹くことが多かった。それは教わるというより感じ取るものだった。

ところで、東京に出てきてからほどなくして、ホットミュージックスクールで松風の体験レッスンを受けたことがある。なぜだか旅先のバンコクの話ばかり、おもしろい人だと思ったという。2023年にアケタの店(深夜の部)に渋谷毅のソロを観に行ったところ、たくさんの人が入ってきた。松風が亡くなった日だった。

2022年に渋谷と初共演したときは緊張した。憧れの存在だったし、ずっとスタンダード集や林との『Monk’s Mood』なんかを聴きこんでいたからだ。共演のきっかけは、群馬県伊香保町のWorld Jazz Museum 21開館にあたり稲岡邦彌(本誌編集長)に「誰かと演りませんか」と訊ねられたことだった。ダメ元で渋谷の名前を挙げてみたところ、実現してしまった。そして一緒に音を出したら「細胞が喜ぶ」感覚を得たという。

フランス、沖至

学生生活も終わりころになると、東京工業大学(現・東京科学大学)のジャズ研に出入りするようになった。鍵が開いていて、夜中には講義室などでも練習できた。プロも同じように練習に来ていた。いまでは考えられない話だ。卒業してからは、レストランでの演奏も、荻窪のグッドマン(のちに高円寺に移転)での即興演奏も、演歌の伴奏もやった。だが、もうそのころの記憶はほとんどない。

その一方で、いつかフランスには行くんだろうなという予感があった。フランスなんて好きでも嫌いでもなかったのだから不思議なことである。はじめてかの地に足を運んだのは20歳のときだ。バックパッカーだった。2001年には3か月滞在した。経由地のブリュッセルに日本人のつてがあり泊めてもらったところ、知り合いの日本人がアフリカ人街で即興ライヴを演っているから行ってみればどうかとの助言。楽器をもって足を運んでみた。「なにができる?」「じゃあ<Like Someone in Love>を」。そのとき共演したピアニストは、日本人客に<Left Alone>をリクエストされて断っていた。それがマル・ウォルドロン(*3)だということに気づいたのはあとになってからだ。

1週間ほどブリュッセルで過ごしてからパリに移動した。ルクセンブルクでは電車がストで止まり、慌てて宿を探したりもした。得たのは「ヨーロッパでは電車が動かないことなんてざらにある」という教訓。そして、ようやく仲野はパリ北駅に到着する。

旅立つ前、藤井郷子(ピアノ)のオーケストラに林のトラで出演する機会があった。そのとき藤井が勧めてくれたのは、パリから来日中の沖至(トランペット)を聴きに行って面識をもっておくこと。下北沢のLady Janeに行くと、沖が「来たら電話して」と番号を書いた紙きれをくれた。北駅の前にあった「ゴキブリが出てくるような安宿」に1泊したあと、公衆電話からその番号を呼び出してみた。なぜか沖ではなくその知り合いの番号だったのだが、ともかく沖とはつながった。なにしろ携帯電話のない時代のことだ。指定されたオペラ座に沖は現れず、また公衆電話に走ったりもした―――沖は昔からのガルニエ宮ではなく新しいオペラ・バスティーユに待っていたのだった。沖は、「こんどコンサートがあるから楽器をもってきなよ」と誘ってくれた。

指定された場所は家具職人たちの街にあるアトリエ・タンポン。パリの即興シーンの巣窟だった。仲野はいきなり沖に「前座を演って」と言われ、ソロでアルトを吹いた。そのあとに沖と日本人舞踏家が演った。沖との共演はここから始まる。デュオでケルンでもリヨンでも演奏した。

仲野はあらためてヴィザを取り、2002年に再訪した。試験を受けてパリ市立音楽院にできたばかりのジャズ科に入り、アンドレ・ヴィアジェ(テナーサックス)に師事することができた。カフェでもよく演ったし、パリ左岸、ヌーヴェルヴァーグ時代からあるジャズの老舗カーヴなどで行われていたジャムセッションにも足しげく通い始めた。老舗サンセットやフェスティヴァル、欧州でも演奏した。フランス生活はそれ以来22年にもなる。2015年まではパリ、そのあとはブルターニュ。

世界にはさまざまな表現者がいる

ヤン・ピタール(ギター、ウード)、トマ・パラリニ(パーカッション)とは編曲のクラスで知り合い、2005年から共演を始めた。「旅する音楽」をテーマにKy(キィ)というユニットを正式にスタートさせたのは2006年のことだ。おーらいレコードが、同じころからパリに住む後藤理子(ピアノ)とのデュオアルバム『Rogssinol』(2006年)やKyの『Naissanciel』(2007年)を出してくれた。レコ発ツアーなど、日本に戻っての演奏もはじめた。

自分自身の演奏だけでなく、ほかのすぐれた音楽家たちとの共演、それからかれらのアルバム作りもコンサートのオーガナイズもしてみたい。それはジャズの範疇におさまるものではないし、ときに重い歴史や苛烈な政治状況と切り離せない。2009年にレーベル「openmusic」を立ち上げたのはそのような意思による。それ以来さまざまな表現者とのコラボレーションを世に問うてきた。

たとえば、コートジボワールのバシール・サノゴ(カマレ・ンゴニというコラの一種のペンタトニックの竪琴)、モザンビークのマチュメ・ザンゴ(ティンビラという木琴)、ブルキナファソのムッサ・ヘマ(バラフォンという木琴)、レバノンのワエル・クデ(アラビア語で初めてラップを試みた音楽家)、シリアのナイサム・ジャラル(フルート)、フランスのステファン・ツァピス(ピアノ)や、レイモン・ボニ(ギター)と息子のバスティアン・ボニ(コントラバス)、日本の佐藤真(ドラムス)、……。ピタールが同楽器ゆえにつながったエジプトのムスタファ・サイッドや日本の常味裕司といったウード奏者たち。

活動はラジオにも拡がった。フランスにはラジオ・フランスをはじめとして局数が多く、すべてがポッドキャストでも配信されている。この公共性に興味をもった。彼女は2017年にネットラジオ「openradio」を始め、旅先で語りと音楽とを発信し続けている。

そして関わる範囲を音楽だけに限定したくはない。ピタールとのデュオで出演した「Jazz World Beat 2018」をプロデュースした川島恵子(プランクトン)曰く、「音楽だけでなくておもしろい」。

作家の夢枕獏との出会いは2010年のフランスだった。夢枕の講演会翌日にKyがその世界を音で出そうと試み、コラボレーションが始まった。能舞台での共演などを経て、2013年に京都の下鴨神社で陰陽師を題材にした「夢枕獏の語りとJAZZ」、2014年には高野山金剛峰寺などで朗読コンサート「空海・生命の海」を行った。

2019年に神楽坂の赤城神社で開いたコンサート「金魚夢幻」では浪曲の玉川奈々福と三味線の沢村豊子をフィーチャーし、Kyとともに演奏した。同年には京都の法然院で師岡カリーマ・エルサムニーがアラビア語の詩歌を朗読し、仲野が渡辺亮(パーカッション)と演奏した。

2021年、仲野はギャラリー古今(洗足池)のコレクションとともに日仏2か国語で俳句を作句・朗読し、音を出すCDブック『古今』(CD OFFERT)を出した。これが、作家のドリアン助川とのジョイントによる朗読コンサート(2024年)につながった。

ヴィジュアルアートとのコラボレーションも手掛けている。2014年にはウイグルの写真・フランスの映画とともにKyが演奏するフィルムコンサート「生きるという営み」を開いた。また、2017年にはピタール、仲野、ツァピスとシベル・カストリアディス(ヴォーカル)が音楽を奏で、ゼイナ・アビラシェッドがライヴペインティングを行うコンサート「オリエンタルピアノ」を開いた。アラビア音楽の微分音に注目したものであり、レバノン、フランス、ギリシャ、日本などさまざまな記憶が交差する機会となった。

演奏の場

多くのミュージシャンが演奏するライヴハウスに登場することにあまり興味がないのも、方向性が「音楽」だけでないからだ。

不便で慣れていないところであっても、演奏会場となる場までたどり着くまでの過程も味わってほしいという気持ちがある。たとえば、2024年に渋谷毅とのデュオを演った都立第五福竜丸展示館。新木場駅から夢の島へと移動してゆくと、かつてごみの島と呼ばれた場所は目を疑うほどの樹々に覆われており、ヨットハーバーは東京の水路という街の景を味わうことができる佇まいだ。そして、70年の時を経てなお存在する日本で最古の木造船がある。被爆した船の保存のために建てられた空間の中で響いた音は、そこでしか実現しないものだった。

鎌倉山を観客と一緒に登りながら演奏したこともある。「舟遊びみづは」の主催で東京の川を周航しながら吹いたときは、橋によってサックスの響きがちがい、おもしろかった。コロナ期にLipo(2024年に閉店)の店主・伊藤美恵子が「密」でない空間を提案して実現したものだ。横浜市の寿町では路上で吹いたし、山谷の泪橋ホールではアンコールに応えて路上に出た。日雇いの街だからだ。

アフリカで、演者に支払うおカネが身体にぺたぺたと貼り付けられる慣習を見たときにはカルチャーショックを覚えたという。「いくら支払ったか」を見えるようにする形であり、封筒に入れて隠す日本とは正反対である。演奏の対価のありようが場によって異なることに気づかされたのは、旅を続けていたからでもあるだろう。

仲野自身が空間や観客に救われ、それを皆にシェアすることもある。ひとりで海辺や山の中で演奏することも好きだ。だから、彼女は「自分はプロでないのかも」と話す。

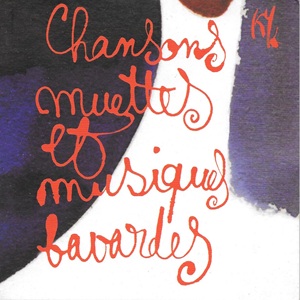

ディスク紹介

(*1)仲野麻紀『旅する音楽』(せりか書房、2016年)

(*2)渡辺貞夫『JAZZ STUDY』(日本音楽出版、1970年)(現在は第4版がエー・ティ・エヌから出版・販売されている)

(*3)マル・ウォルドロンは1950年代にビリー・ホリデイ(ヴォーカル)の伴奏者を務め、のちに彼女を偲んで『Left Alone』(1959年)をリリースした。1990年代から2002年に亡くなるまでブリュッセルに在住。仲野と共演したのは最晩年のことである。

(文中敬称略)

仲野麻紀、フリー・インプロヴィゼーション