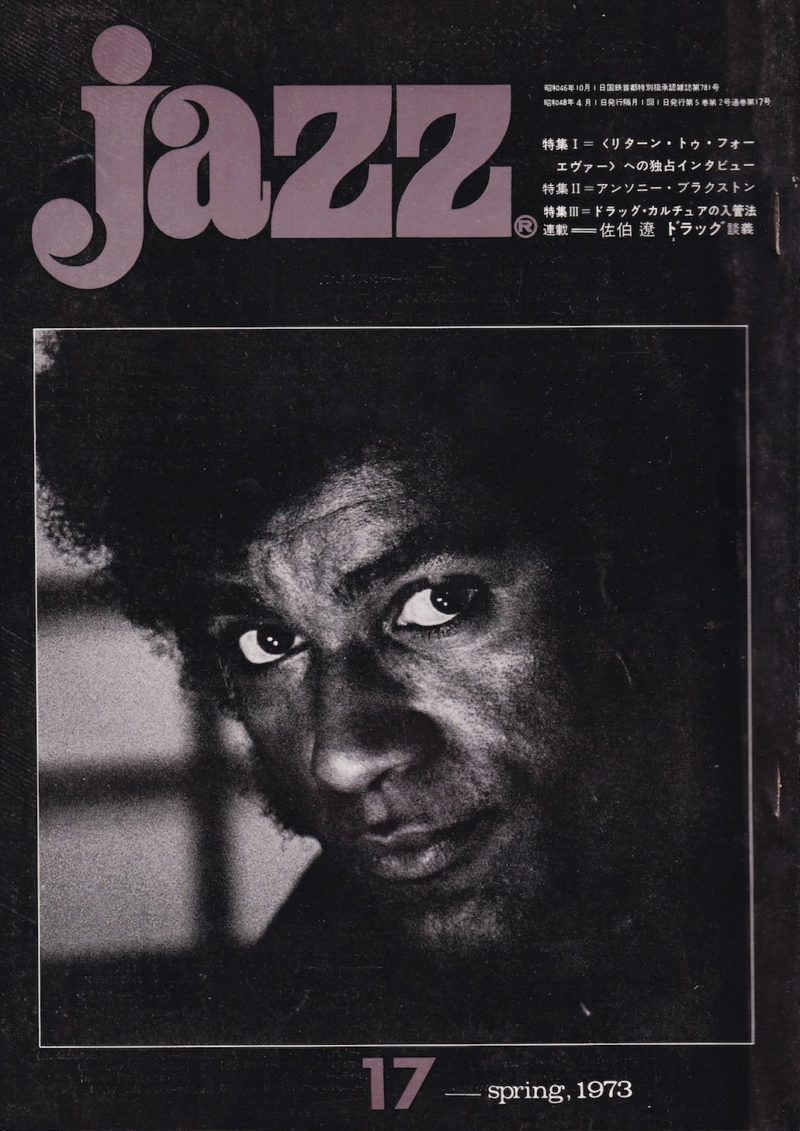

Interview #216(アーカイヴ)リターン・トゥ・フォーエヴァー

チック・コリア:個別別途掲載

ジョー・ファレル(sax) スタンリー・クラーク(b) アイアート・モレイラ(ds)

フローラ・プリム(vo):都合により不参加

Interviewed by Seiichi Sugita 杉田誠一/JAZZ@クリスタル・コーナー ホテル・ニュー・オータニ 1973年1月19日

協力:ISA 斎藤延之助+ユニバーサル・オリエント・プロモーション

今度はボス(チック・コリア)を除いてワイワイ、ガヤガヤしゃべってみよう

疲れないロング・ソロはコルトレーンぐらいさ

——はじめに、<リターン・トゥ・フォーエヴァー>に入ったいきさつを三人にお聞きしたいのですが。

アイアート マィルス・デイピスと共演してた時、チックに出合ったんですよ。それから、マィルスから離れて、キャノンボール・アダレイとかスタン・ゲッツとかガトー・パルビエリとか、まあ仕事を折々やっていたんですが、そんな時、チックから連絡があってね。まあ自分のグループでパーカッションをやってみないかという話だったんです。おもしろそうじゃないかなと思ってね。二週間やりましたよ。パーカッションは二週間しかやらなかった。というのも、その時チックのところにいたドラマーがあまりよくなくてね。チックからドラマーをやってくれないかといわれて、それでその後は、ドラマーに転向したんです。まあ、それはともかくとして、私の音楽演奏に関する考え方が、チックと非常に共通していたんですね。いわゆる、みんなが理解できて、本当に楽しめる音楽を演奏するという点でね。まあそういうことでチックと演奏しはじめたんです。

スタンリー 一年ちょっとしかまだチックと一緒ではないですが、チックが<サークル>を解散した直後、彼と知り合って、当時は、ホール・サーモンドというドラマーとトリオでやろうと。でもそれは一週間ほどしかやらずに止めてしまって、それから、<リターン・トゥ・フォーエヴァー>のグループになったんです。

ジョー 七一年の十一月だったと思います。まだ、チックがエルビン・ジョーンズと一緒にやっていた頃、あるウィークエンドにチックのグループに加わって演奏したのがきっかけです。その後、チックが新しい自分のグループを組みたいというので、チックといろいろ話し合って、それでは一緒にやろう、というのが一緒になったいきさつです。

——もし失礼でなかったら、おやめになる理由も。

ジョー その理由は、まあ簡単なんですが、このグループというのは、次から次へと演奏旅行をするわけです。ところが私は、あまり旅行が好きでないし、ニュ―ヨークにいても十分仕事ができるし、お金も入るので、離れることにしたんです。といっても、今後チックと演奏することはたびたびあるんです。たとえば、この一月二十五日にサンフランシスコで共演するし、場合によっては、かららの公演旅行にも随行することがあると思います。つまり、しょっちゅう旅行するのは私にはかなわぬ、とそれだけのことなんです。

——このグループに入られて、どういう点が、自分たちにとってよかったと思いますか。

スタンリー ボクは、ずうっとベースをやっているんだけど、今までコンサートでいろいろなことを学んできました。そして今、ここにいる仲間のような、すぐれたミュージシャンのいるこのグループで、またいろいろ学んでいます。

アイアート 私も学ぶところが非常に多かった。特にマイルスに参加する前、私はまあ、ドラマーだったんです。ところがマイルスに参加してから、世間で私をバーカッショニストとして認めてくれて、パーカッションばかりやるようになってしまって、五年間ほどドラムスを中断していたんですよ。ところがチックに、またドラムスに戻ってくれと言われて、そのドラムスに戻れたというのが、とってもうれしかったですね。それともう一つは、結局<リターン・トゥ・フォーエヴァー>に参加するようになって、とても私のドラミングがインプルーヴしてきて、ドラミングの方法は以前とそう変わりはないんだけど、進歩してきたという感じですね。それともう一つ大切なことは、今まで、私は自分の演奏だけを一生懸命するという、まあ自分の演奏だけに目を閉じてしまっていたんですね。ところが<リターン・トゥ・フォーエヴァー>に入ってみんなで演奏して、音楽を創り出すことの楽しさというものを発見したんです。たとえば、目を開いてスタンリーのほうを見たり、スタンリーが私のほうを見たり、チックと見かわしたり、まあそんなようなことによって、みんなで、一つの集合体として、音楽を創るということの喜びを、それからそういう音楽によって、より人とコミュニケートできるということを、私は発見したんですよ。

ジョー 私はここでメロディーの重要さというものを教えられた。今までは、まあ一応メロディーを流して、後はソロをやるという形でしたが、このグループでは、メロディーの、それぞれのノートを非常に慎重に、また的確に演奏しなければならない。それは今、たとえぱ、レコーディングなんかで、私がスタンドチューナーと演奏する時など、非常に役立っている。

——それぞれの方が、リーダーとして特色を持った自分のグループを組むに充分な力量があると思うのですが、そういう将来の意向はどうでしょうか。

ジョー 私は現在を非常に重く考えている。今こうやって五人の非常に強力なプレーヤーが集まって、一つの音楽を創っている。そのことが、今非常に重要なことだ。しかし、時がたってそれぞれが独立してやろう、ということになったとしても、お互いに、円満に話し合って離れていくと思うね。

——楽器のことを、それぞれの方にお聞きしたいのですが、たとえば、スタンリーさんは、ウッドベースと電気ベースを、ジョーさんは、ソプラノ、テナー、まあフルートですが、アイアートさんは、ドラムスとパーカッションといった具合に、それぞれ使い分けているわけですが、それぞれの方がどういう考えでもって使い分けをしているのですか。

スタンリー ボクの場合、ウッドベースと電気ベースは完全に異なった楽器と思っているんだ。結局、ウッドベースにはウッドベースの利点があるし、電気ベースには、表現できないほどの利点がある。それぞれまた欠点もあるわけだけどね。たとえば電気ペースの場合、ほかの電気楽器と演奏する時など、いろいろなサウンド上の遊びができるんだ。結局、サウンド上の問題で、使い分けが決ってくるんじゃないかなあ。

ジョー 音楽的にいって、それは曲目によって、どれが一番音楽的効果を高めることができるかという判断で便い分けている。気が向いたからこれでやるということはあり得ない(笑)。

アイアート やはり曲目によって、最高の効果が出せる楽器を適びますね。たとえぱ「クリスタル・サイレンス」の場合、いわゆるバラードになるんでしょうが、これの場合、ドラムスを使って最高の効果を出そうといってもできない相談ですね。やはりパーカッションでいろいろ異なった音を出してやるということになるんです。結局その曲々により最高の音楽効果を出そうというのが、楽器を選ぶ一つのねらいだと思いますね。

——このグループは、いわゆるリーダーがいてアドリブを自由にコントロールできたという既成のグループと違って、まあ、<ウェザー・リボート>もそうですが、アドリブの余地が、非常に少なくなっていると思うのです。アドリブの余地が、非常に少なくなっていると思うのです。アドリブが、今のグループではかなり規制されているわけですね。

スタンリー これは音楽演奏に関する基本的な概念の問題だ。<リターン・トゥ・フォーエヴァー>は、グループという一つの集合体で音楽を創るというのが、一つの根本的な概念なんだ。だからほかのグループのように一人のミュージシャンが延々とソロをやることもないし、またボクもそういう音楽を聴いていると、非常に疲れてしまう。今までに聴いて、疲れなかった長いソロは、コルトレーンとあと敷えるほどしかいないよね。結局、ソロを延々とやろうが、短いソロであろうが、その中で表現されているものが、問題であって、本来変わりはないと思うんだ。無駄なことを、ダラダラやっているソロなんていうのは、全く意味のないことだ。短い時間で、もっと凝縮した形で、表現できるなら、それにこしたことはないと思う。たとえば、1人がソロをとって、自分のパートが終わったら自分はもうその演奏に加わらない、そういうのはあまり好ましくないよ。なぜなら、聴衆のほうもそれを意識しているので、ソロイストと共に休んでしまうからね。

ジョー そう、<リターン・トゥ・フォーエヴァー>ができた時の基本概念が、我々はグループである、グループでの音楽創りであるということなのだ。これは当初の話し合いに私も参加して了解したことで、私にとってたとえソロの時間がないとしてもそれほど苦にはならない。

アイアート だから、複数の人間でもって、一つのすばらしい音楽を創っていいく、そのことが大切なんですよ。ソロはそんなに必要じゃないんです。

ニューポート・フェスだろうとアンチ・フェスだろうとポクには関係ないよ

——本誌第十五号は、ニューヨーク・ミュージシャンズ・ジャズ・フヱスティバルの特集号だったのですが、スタンリーさんは、あのニューョークの情況をどのようにお考えですか。

スタンリー ボクは、とにかく、両方に出演したからすごくご機嫌だったんだけど。どうしてニューポート・ジャズ祭に対抗した別のフェステイバルがそこで行なわれるかというと、ただニューヨークには非常に数多くのジャズメンがいて、当然ニューポート・ジャズ祭に雇われないジャズメンが多くいるわけで、その人連が、じゃ自分達でもやろうじゃないかというのが、そもそもの理由じゃないかな。

——両方に出場するとは、いわゆるコーモリだという人も、日本にいるのですが。アーチー・シェップとかファラオ・サンダースなどは、アンチに対して一つの堅い考えを持っているわけですが、スタンリーさんはそれに関して、どうお考えですか。

スタンリー 結局、この写真(本誌第十五号口絵)にある、ファラオ・サンダースとの共演ね。これは、ハーレムでのニューヨーク・ミュージシャンズ・ジャズ・フェスティバルの一環だった。でも、ボクはどんなところでも自分がやりたいと思えぱやるね。あるオーガニゼーションがもっている主義とか主張とかに、それほどボクは強い関心をもっていない。そういうことはあまり考えないことにしてるんだ。

——そうですか。私は、非常に強い関心をもっているものですから。

<リターン・トゥ・フォーエヴァー>がイージーリスニング・ジャズだっていえなくはないな

——日本に来るまで、これほどのファンがいるとは、想像がつかなかったと思うのですが、今、こういったことをじかに感じてご感想はどうですか。

スタンリー やはり、とってもいい気分だよ(笑)。

アイアート 思うに、日本の聴衆は、いい音楽を峻別する力が特にあるんじゃないですか。いわゆる前衛音楽みたいなものに振り回わされることなく、いい音楽、美しい音楽をちゃんと聞き分ける耳を持っている。でも、この世界のどこかに、我々の音楽を喜ぴ、楽しんでくれる人々がいるというのは、非常にうれしいですね。

ジョー 私は今まで、いわゆるビッグタレントなんかと一緒に、ヨーロッパをはじめ、いろいろ公演旅行をやってきたが、今までの中で、日本が最高の所だと思った。聴衆の反応にしても、公演旅行の運営にしても、今までのどの公演よりもベストだった。

——ジョーさんは今度、CTIのコンサートで日本へ来られるという噂があるのですが、本当ですか。

ジョー アイアートもCTIに入っているわけで、私には、アメリカに帰ってみないと、なんともいえないね。結局、出演料の問題もあるし。

アイアート まだ契約書にサィンもしてないけど、また来る可能性はありますよ。

——ちょうどCTIのお話が出たんで、お二人にお聞きしたいのですが。日本では、CTIのジャズは、どうもイージーリスニングすぎると、嫌っているリアルジャズ・ファンが多勢いるのですが、ご当人違は、それを意識して、やっているのでしょうか。

ジョー 今まで、CTIにいて、曲の選定とか、スタイル、使用ミュージシャンの件に関して、いわゆる拘束されたことは一度もない。自分自身の判断、スタイルでやってきている。まあ、CTIの傘下には、自分がどういう音楽をやりたいのかはっきり把握していないジャズメンもいる。そういう場合、クリード・テイラーの考えで音楽が剣られることもある。しかし、少なくとも私の場合には、私の過去の三枚のアルバムにおいても、本当に自由に、自分自身の意志と選定によってやった。

アイアート ジョーと同じように、自分の好きなことをやれるし、私も完全に好きなことをやっている。ミュージシャンの選定にしても、曲目の選定にしても、みんな自分で自由にやっている。たとえば、この間のアルバム、『フリー』にしても、クリード・テイラーはOKしたんだが、私が気に入らなかったもんでね、四回もレコーディングしなおしましたよ。まあクリード・テイラーという人は、ミュージシャンが自分の音楽にやることに確心を持っていれば、一切口出ししませんよ。確信のないミュージシャンには助言を与えると、まあそういう人ですね。ここでイージーリスニング・ジャズについて言っておきたいのですが、イージーリスニング・ジャズは、誤っているとか、レベル的に低いとか一般に言われていますが、私はそうは思いません。イージーリスニング・ジャズという意味は、聴衆にわかりやすい、そしてそれを楽しむことができるジャズ、そう考えているんですよ。だから今我々がやっている、<リターン・トゥ・フォーエヴァー>だって、イージーリスニング・ジャズといえないこともない。まあ、今までの凡眼面ないわゆるジャズという枠から、我々はすでにはみ出しているわけですよ。聞いていて深刻に考えなければ意味がわからない、考えてもわからないジャズ、もう我々のジャズからは、ほど遠いところのものですね。その演奏によって、より多くの人が、喜び、楽しめる音楽、そういう音楽の演奏を今我々はやっているし、またこれからも続けていきたいと思っているんです。

——このグループは、それぞれ違った国の人、違った人種でもって構成されているわけですね、こういったグループの例をあまり見ないのですが、さしつかえなければ、いわゆる人稲問題についての、それぞれのお考えを聞きたいのですが。

スタンリー 勿論、アメリカに今そういった人種問題があり、大変な社会問題になっているよ。しかし、ボクはそういう問題をどうこうしても仕方がないので、そういう問題は、そういう問題として、自分は自分の信念でもって物事を行なっている。

アイアート 私は南米から来たもんで、ある意味じゃ黒人からも受け入れられるし、まあ私の皮膚がしろいこともあって、白人からも受け入れられる。そういったことで、人種差別という影響は、私の場合、そうありませんね。まあスタンリーと同じく、そういった問題から離れて、私なりの生き方をしていきたいと思います。結局、人種差別といっても、今はもう単に皮膚の色の問題じゃなく、社会的な政治的な問題になっているし、そこにまた金銭がからんできている。だから、そういう問題があるのは事実だけど、私はそういうことから離れたところで、自分自身の生き方を考えていきたいんですよ。

ジョー 私にとって一番犬切なものは、音楽であり、アーティストであり、ミュージシャンであることだ。それから個人としての私が出てくる。ですから音楽創りをやっている時、ステージの上で演奏している時は、なんら人種差別もそれに関する問題も出てこない。勿論、我々のグループにはいろいろな人種の人が集まっているが、全部平等というか、全くそういう問題が入り込む余地はない。また、舞台を離れれば、違う要素も出てくるかもしれないが、今までそういった経験は全くない。アイアートがいったように、私達はそういうものとは、ある意味では関係なく生きていくという考え方をしている。

——チックさんにも聞いたのですが、音楽を通じてのコミュニーケーションの可能性についてお聞きしたいのですが。

ジョー つまり、コミュニケートが可能かという問題は、そこにそれに対する一つの思考なり意向があるかどうかということだ。かつてのジャズというのは、自分の演奏ばかりに夢中になって、ほかのものは一切かまわないという傾向が強かったし、聴衆が置き去りにされてしまうような形が多かったと思う。そうではなく、私たちの音楽は、自分達の考え方を、音楽を通して外へ放射していくという考えなのだ。だから、そうしようとする意志を持っていれば、聴き手とのコミュニケーションは本来可能なわけだ。

——話はとびますが、新宿の厚生年金会館、昔から音のバランスが悪いといわれているのですが、実際に演奏してみてどうでしたか。

ジョー 本来舞台の上で演奏してる人間にとって、客席の音響がどうかということはわからない。ただ初日の一部では、ピアノのスピーカーから、マイクで音を拾って客席に流したので、音がわるかったかもしれない。二部に入ってから、それを直接アンブから取ったから、いくらか音が良くなったと思う。結笥それは、機械的なテクニカルな理由だがね。

アイアート 別にやりにくかったことはありませんよ。まあ客席とステージの関係といわれても我々にはわからないけど、我々は舞台の上でーつになってやっていたから、別に影響はなかったね。

やっぱりチャーリー・バーカーが心のすみにありますね

——最後に、尊敬しているミュージシャンと、我々の雑誌の読者にメッセージをいただきたいのですが。

スタンリー とにかく、いい音楽を演奏している音楽家だったら、誰でも好きだ。この読者には、いつまでも既成概念にとらわれることなく、非常に素朴な気持ちで音楽を聞き続けてほしいと思う。

アイアート 好きな音楽家、尊敬する音楽家といわれても、まあスタンリーと同じく思うのです。それは、音楽家になる前にはアイドルなんかがいました。しかし自分が音楽家であると自覚した時から、私は、スタンリーとも、ジョーとも、そしてコルトレーンとも、マイルスとも同じ音楽家なんだと思うようになりました。まあ、私と同じ考えをもった音楽、つまり人々が音楽を理解し、心から受け入れてくれる音楽、そういう音楽を創るアーティストでしたら、誰でも好きですね。それから、メッセージとしては、私が日本のファンの方々に抱いている信頼感を、私に対して抱いてくれたら、とてもすばらしいと思いますね。今までこの国ほどすばらしいところ、そしてすばらしい人々に接したことはありませんよ。

ジョー 私が今でも好きだと思っているのは、チャーリー・パーカーだ。時々聞いてみたくなるんだ。そのほかでは、いかにして演奏するかをわきまえているミュージシャンが好きだね,願わくば、日本のファンの人連が、今持っている、よい音楽に対する、理解力と耳を持ち続けてほしいと思う。

クリード・テイラー, CTI, チック・コリア, アイアート・モレイラ, リターン・トゥ・フォーエヴァー, スタンリー・クラーク, ジョー・ファレル