Interview #225 豊住芳三郎(続編)

Interviewed by Akira Saito 齊藤聡

Sabu’s text: edited with additional notes by Kaitai Records

Photos by m.yoshihisa

Movie by 宮部勝之 Katsuyuki Miyabe

2021年4月17日(土) 埼玉県越生町・山猫軒

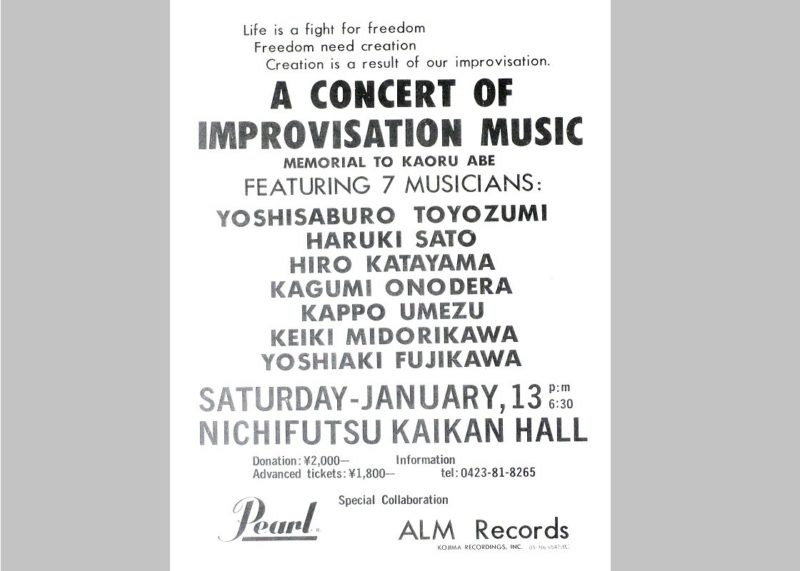

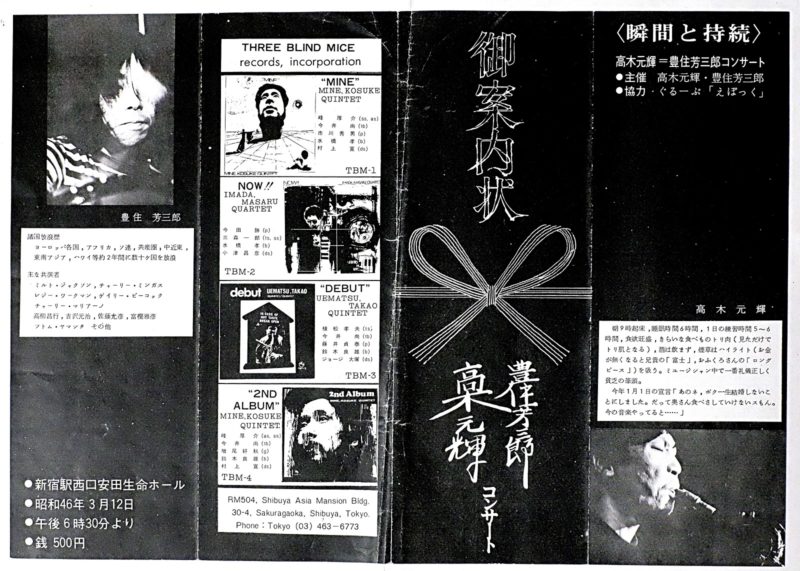

― 前回のインタビュー(>> 「INTERVIEW #191 豊住芳三郎」、『JazzTokyo』No. 257、2019年7月20日)では、演奏を開始なさってから、富樫雅彦(ドラムス、パーカッション)への師事、シカゴやパリに渡ってからの経験、高木元輝(サックス)や阿部薫(サックス)との共演など、おもに1970年代までの音楽活動を中心にお聞きしました。今回は欧米やアジアのインプロヴァイザーたちとの共演などについてお話をお聞きしたいと思います。1977年に来日したミルフォード・グレイヴス(パーカッション)との合宿があり、それを機に阿部薫と再会、親しくなって共演を始め、翌78年に阿部が急逝。そのあとのことです。

― やはりヨーロッパとのかかわりが先。

ペーター・ブロッツマン

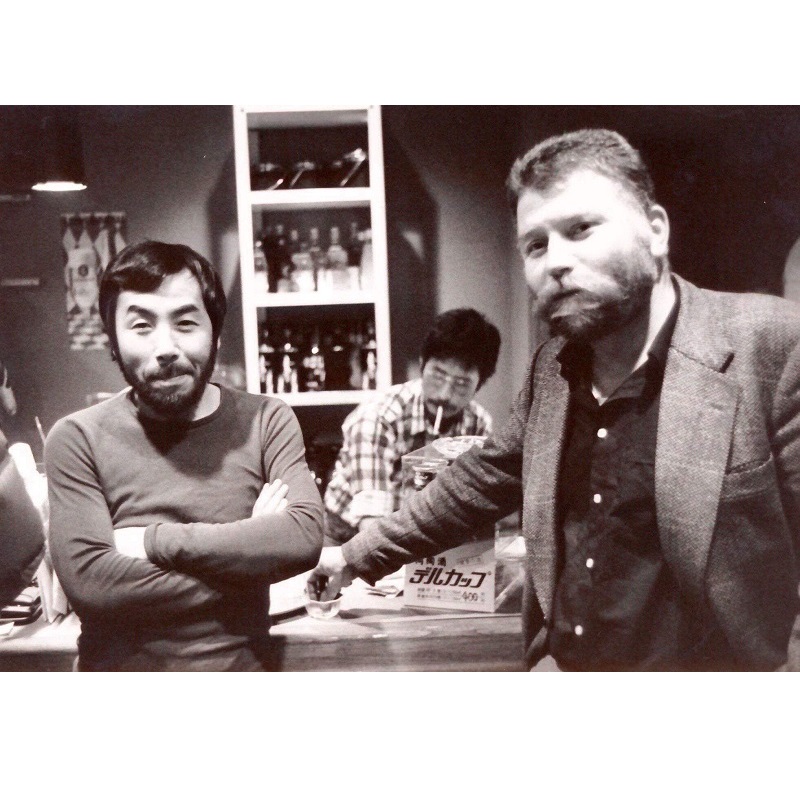

ペーター・ブロッツマン(サックス)とは1982年からの付き合いだから長いよな。もともとヨーロッパで彼とハン・ベニンク(ドラムス)と共演するときなんかに観ていたけど、それまでは特に付き合いはなかったね。初来日は1980年、間章(音楽評論)が亡くなった後に半夏舎が企画したハンとのデュオで一緒に来たときかな。ヘザー・リー(エレクトロニクス)とブロッツマンと俺との音源がこんど出る計画があるよ。

(注)豊住とブロッツマンの作品には、故大島孝一のレーベルImprovised Companyからリリースされた『Sabu Brotzmann Duo / Live In Japan 1982』がある。

ペーター・コヴァルト、ベース、チェロ、F・M・T

1980年代のはじめ頃にゲーテ・インスティトゥート東京で「ジャズ×現代音楽」というイヴェントがあった。俺は絡んでいないけど、ペーター・コヴァルト(ベース)やギュンター・ゾマー(ドラムス)、ワダダ・レオ・スミス(トランペット)が出ていたね。それが終わったあとにコヴァルトから泊まるところを探しているとの相談を受けて、2回目の83年に来日したときに俺の家に居候することになった。娘が生まれたばかりだったから大変だったな。逆にヴッパータール(ドイツ)に行ったときには味噌汁を作ってくれて「お!、ありがたい」ってなったけど、お椀のなかには昆布がデンと横たわっていたというね。

そりゃ彼の音は素晴らしい。ただ当時は一緒に演奏するとベースはスッとは入ってこなかった。ベースとドラムスってけっこう難しいんだよ。サックスなんかと演るのとは別で、やっぱりベースは低音でしょう、慣れていないんだよね。アマチュア時代にはベースとの共演はあまり多い方ではなかったし。ビバップではベースはビートやコード進行の役割だけど、インプロはそうじゃないからさ。バール・フィリップス(ベース)は敏感で、バスドラムと音が重なってしまうことを注意していたね。チェロもドラムスとぶつかることがあるけど、トリスタン・ホンジンガー(チェロ)の場合は演奏がかなりメロディックでそんな衝突もなかった。

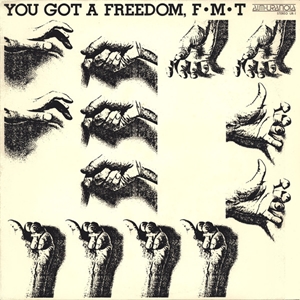

F・M・T(藤川義明、翠川敬基、豊住芳三郎)

F・M・T結成以前からチェロの翠川敬基とも演っているけど、これは日本人同士ということもあるし慣れているところもあった。翠川と藤川義明(※現在は藤堂勉として活動)と俺とでF・M・Tを始めて『You Got A Freedom』(ALM-Uranoia)を録音して、その翌年の1979年にドイツのメールス・フェスティヴァルに行った。俺らがで出たときはアンコールが2回もあったんだよ。日本人としては初めてのことで、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ以来の快挙だったと後から聞かされてなおさら嬉しかったね。それでレコード契約の話になって、よーし!なんて思っていたら録音のバランスがわるくて白紙になってしまったもんだから、ほんとに残念だった。97年にF・M・Tの第2作目として3人で吹き込んだのが、藤川のレーベルから『Tango』(Alagoas Disk)として出ているよ。

コヴァルトの話に戻るけど、彼は欧米やアジアのいろんな人とデュオを演っているのがFMPからボックスセットで出ているでしょ。それまで共演していたから自分にも話がきて演った。同じ日にスタジオで、沢井忠夫(箏)、半田淳子(琵琶)、ダニー・デイヴィス(サックス)、佐藤通弘(三味線)も演っているけれど、時間当たりのギャラを決めて、ハイ次、ハイ次、これギャラ、なんて出入りしていた。だから他の人たちとは現場で話した記憶がないな。まあ、コヴァルトは体力あるよ。コヴァルトはダニーと小杉武久(ヴァイオリン)さんとのトリオでも録音していて、小杉さんは無断で使われたといって怒っていたね。でも皆からコヴァルトは紳士として知られていたからね。

フレッド・ヴァン・ホーフ

フレッド・ヴァン・ホーフ(ピアノ)は1985年から日本に3回呼んでいることになるな。彼から呼んでくれと頼んできたんだよ。それでほとんど自分が関わることになった。国際交流基金から頼まれて、宇梶晶二(サックス)、齋藤徹(コントラバス)と1988年に北米ツアーをやったんだけど、ふたりが合流する前にフレッド、ワダダ・レオ・スミス(トランペット)とカナダのヴィクトリアヴィル国際音楽祭(FIMAV)に出たね。アンソニー・ブラクストン(サックス)ジョージ・ルイス(トロンボーン)、エヴァン・パーカー(サックス)、ジョン・ゾーン(サックス)、フレッド・フリス(ギター)、高瀬アキさん(ピアノ)、現代音楽のテリー・ライリーやスティーヴ・ライヒなんかも出演していたよ。そういえば、マル・ウォルドロン(ピアノ)とマリオン・ブラウン(サックス)が教会でデュオを演っていたな。ふたりの演奏は枯れていてとても良かったよ。

1990年頃にフレッドの地元アントワープ(ベルギー)でのフェスティヴァルで、ルイ・スクラヴィス(クラリネット等)とも共演している。そのときデレク・ベイリー(ギター)のオーケストラ、ブッチ・モリス(コルネット)のオーケストラにも参加したよ。

ミシャ・メンゲルベルク

ICPは前々からレコードで聴いていて大好きだったし、初来日のときに自分もスタッフとして中に入っている。ミシャ・メンゲルベルク(ピアノ)は、まあ凄いアーティストだよ。オーラがもう別格!

86年からは全部僕がミシャを呼んでいる。2回目は7年後の94年。そのあとは向こうから3年おきにやろうと決めてきてね。当時は電話代が高いし、メールなんてないからさ、絵葉書でやり取りすることが多かった。ミシャの口癖はバンザイなんだけど「バンザイ・ツアーやる?」って書いてあって、ツアー名に採用したんだよ。97年の世田谷美術館でのデュオのときは、その日の夜が横浜だったからドラムセットを持っていくのが大変だし、ジョー水木のを使ったなあ。

ミシャはさ、手を抜くつもりはなくても、相手をにらみつけて演奏をやめることがあったね。俺にはなかったけど・・・、それってどんだけ怖い?かってこと。ある人には気に食わないと指一本でゆっくりと「ド」、「レ」、「ミ」、「ファ」、「ソ」、「ラ」、「シ」だけを弾いたりするんだよ。アムスでは、テクはあるけど礼儀知らずのヴァイブ奏者に対してミシャはにらんで、にらんで、睨み付けながら演奏を続けて、とうとう彼はマレットを置いてうっぷし止めてさ。その後ステージから降りる時に足を滑らしてズッコケてたよ。よっぽどのことだったんだろうね。

俺がミシャと会って間もない頃、派手なシャツを着ていると、小声で「やめろ」なんて言ったりして(爆笑)。地味~なのに対しては「それいい」なんて言ったりして。ステージもサンダルにジーパン、Tシャツといういで立ち。それでいて中身がすごい!最高の出会いだったな~。

それにヨーロッパはやっぱりインディペンデントのレコード・レーベルの存在も大きかったし、自分の世代にとっては刺激的だったね。ミシャのInstant Composers Pool(ウィレム・ブロイカー、ミシャ・メンゲルベルク、ハン・ベニンク)、デレクのIncus(デレク・ベイリー、エヴァン・パーカー、トニー・オクスレイ、マイケル・ウォルターズ)。勿論アメリカではシカゴのAACMとなるわけだけど、それが継続してできなかった。DelmarkとNessaから何枚か出た後にしばらくしてAECOを立ち上げていると聞くし、レオ(・スミス)もわりと早くにレーベル(TMS、Kabell)を立ち上げてはいたみたいだけど、ある見方をすれば黒人だと白人社会に利用されてしまうような印象がどうしてもあるじゃない?もう市場に流通ルートが出来上がっていると難しいのかもしれないし、俺にはよく分からないけどね。でも日本にしかないレーベルのアルバムなんかはマニアが欲しがっているからなあ。この前も俺の昔の作品を「持っていないか?」なんて聞かれたよ。ほんとに有難いことだし嬉しいけどね。今の音にも触れてほしいと思うよな。

― アメリカのミュージシャンとのかかわりについて。

ジョン・ゾーン、フレッド・フリス、ネッド・ローゼンバーグ

1983年にドイツ・ヴッパータールでのフェスティヴァル(越境を意味する「Grenzüberschreitungen Festival」、1983年10月6~9日)に出演したときに、ジョン・ゾーン(サックス)の演奏をみているよ。それが初めてだったね。こっちは大野一雄(舞踏)、白石かずこ(ポエトリーリーディング)らと一緒だった。ミシャ・メンゲルベルク、ハン・ベニンク、ペーター・ブロッツマン、ペーター・コヴァルト、当時はトランペットのみでの活動だったフィル・ミントン(ヴォイス)、イレーネ・シュヴァイツァー(ピアノ)、コニー・バウアーとヨハネス・バウアーの兄弟(ともにトロンボーン)。弟のヨハネスとはデュオで共演もしたね。ドラマーではトニー・オクスレイにアンドリュー・シリル、それに南アフリカ出身で渡英したジョニー・ダイアニ(ベース)、ドゥドゥ・プクワナ(サックス)も同じステージに出演していた。プクワナは演奏後に呼ばれてビールをおごってくれたっけな。

このフェスがきっかけで、ジョン・ゾーンとニューヨークに行って、ゾーンのロフトにも出演したね。彼を日本に呼んだのは1985年。彼とイクエ・モリ(エレクトロニクス)が俺んちに泊まった。ゾーンは初日なんか自分の音楽が受け容れられるかちょっとナーバスになっていたけど、俺が「プリーチャー感覚で行ったら?」って言うと苦笑していた。彼は鳥笛なんかを吹いたりしていたから、客からすれば何だそれ?ってなっちゃう。俺は良かったと思ったけどね。まあ、ゾーンはこの初来日で日本が気に入って高円寺に住むようになったんだから何か縁があったんだろう。それに、清水俊彦先生が、またいろいろと(ジョン・ゾーンの)資料を送ってくれていたんだよ。手紙には「兄貴」なんて出だしから始まるんだから・・・、今考えても有難いことだね。

それと、ゾーン、Onnyk(金野吉晃)(サックス等)と盛岡で共演したときの音が作品になっている(『Ars Longa Dens Brevis』、Allelopathy、1985年・87年録音。ライナーノーツは清水俊彦)。85年のは俺、金野、フレッド・フリス(ギター)。同じタイミングで来日してたデレク・ベイリー(ギター)が都合が悪くて盛岡に行けなかったから、トラとしてフレッドが入った。フレッドは天鼓(ヴォイス)との間にできた赤ちゃんに会いに来ていたんだよ。87年の方にはゾーンと共演したのが入っているね。

はじめの頃のゾーンは良かったよ。いろんな可能性を知っていたし、彼からは学ぶことも多かったしね。こんな「お玉じゃくし」じゃないコンポジションがあるんだなって。コブラでも2回やったな。でもあまりニューヨークの音は好きじゃなかったし、自分には合わなかったかな。(アメリカで言ったら)シカゴの方が合っているのかもしれないね。

ネッド・ローゼンバーグ(サックス)はゾーンの紹介で初来日したな。80年代だったかな。尺八が好きで、エヴァン・パーカー(サックス)の循環呼吸奏法の影響も受けているね。海童道祖の弟子ということもあってか横山勝也からレッスンを受けたいと彼が言うので、通訳として手伝ったこともあったな。

アーサー・ドイル、水谷孝

1997年にアーサー・ドイル(サックス)が来日したとき、水谷孝(ギター)とのトリオで共演してLPにもなっているよ。水谷は凄かったね、阿部(薫)くらい。灰野敬二の真似だと言う人もいたけれど(黒づくめ、ロングヘア、ブーツ、杖)、それは逆!水谷はフジロックへの出演を「あんなとこで」なんて言って断るくらい頑なな人だから。それに、ベルギーでのフェスティヴァルで演奏する際には、アンプ2台を用意すること、ライブ録音とスタジオ録音で計2枚のCDをリリースすること、その後にミニツアーをすることなど注文が多くて、一緒にヨーロッパに行きたかったけど、返事が遅くてこちらから断ってしまった。残念だったね。

ワダダ・レオ・スミス

ワダダ・レオ・スミス(トランペット)とは長いね。ナイスガイだよ。最初はゲーテ(・インスティトゥート東京)でみて、そのあと初めて対面したときに、目が綺麗な人だなと思ったね。1988年にFIMAVで演るのはそれより後になる。レオは牧野はるみさん(詩人、翻訳家)と結婚していたわけだけど、彼女が随分と集めていたチャールズ・ミンガスのレコード・コレクションをレオに見せて、レオは「こんな女性はアメリカにはいない!」と、ぶったまげていた。

(ここで山猫軒の猫がピアノの鍵盤に飛び上がって音が響き、一同驚く) ミシャんちの猫もピアノを弾くんだよな。DVD観た?(ミシャ・メンゲルベルク『Afijn』に飼い猫が登場するクリップが収録されている)

清水俊彦

BarBerFujiの松本渉さんが作ってくれたレオと俺の『Cosmos Has Spirit』は、清水(俊彦)先生に捧げたものだけど、先生はレオが書いた『Creative Music』の翻訳もしているし、いろんな意味で本当にお世話になった。俺らにとっては大変な存在だったよ。先生の文章は今読んだって色褪せてないだろ?「先生」と呼ばないでくれと何度か言われたことがあったけど、やっぱり俺にとっては先生なんだよ。どこまでも謙虚で、それでいてあの文章を書くわけだ。気が遠くなるほどの情熱だよ。先生は詩人でもあったから、皆で一緒にやりたいっていつも思っていた。でも、そういう時ですら先生は謙虚なんだよな。May 2nd主催のコンサートでは先生がポエトリーリーディングをやって共演できたのは嬉しかったし、レオ、ゾーン、ネッドとそれぞれ3人で食事をしたのも楽しい想い出だね。世田谷美術館でのハンス・ライヒェルとの時は車でビールを飲みながら帰ったっけ。冷えてなかったエビスビールを「おいし~な~」と言ってくれて、別れる時には俺らを、ずーっと最後まで見送ってくれるんだ。あ~、先生に会いたいな~!

― ヨーロッパ、アメリカに続いて、アジアでの音楽活動も活発になってきます。

韓国

アジアに行き始めたのは、それまで共演してきたのが欧米のミュージシャンばっかりだったから、それはイヤだなと思ってね。韓国には1980年代に行った。姜泰煥(カン・テファン)(サックス)が呼んでくれたんだよ。それで、翠川敬基(チェロ)、吉田哲治(トランペット)と一緒に行った。崔善培(チェ・ソンベ)さん、金大煥(キム・デファン)さんとも会ったね。会場には兵隊が立っていたのが印象的だったよ。

光州には1996年に崔さんが呼んでくれて、吉沢(元治)さん、高木(元輝)さんと一緒に行った。野外ステージではキムチのコンクール、アメリカの学生のコーラス、それから我々のフリージャズの順だった。吉沢さんの楽器はぼろいからさ、演っている間ずっとステージで直していたよ。テレビ局の連中なんかも来て、高木さんはインタビューを受けていた。ステージの脇には人力の観覧車があって、客の半分くらいはそっちで、半分くらいがこっちで、すごいカオスとエネルギーだった。末冨健夫さん(Chap Chap Records)もソウルで合流してね。末冨さんは結婚祝に布団をもらってどうしようかと言っていたな。歓迎してくれるからね。

姜泰煥はエヴァン・パーカーみたいな循環呼吸奏法だけど、自然発生したんだろう。情報が外から入らなかっただけにユニークだよね。日本は逆に入りすぎていると思うよ。だからお勉強ばかりになっちゃう。台湾や中国にはバークリー帰りが結構いるけど、バークリーのことを俺らは「ジャズ・ファクトリー」なんて呼んだりするんだよ。そりゃお金にはなるよ、だけど学校で習うものは個性がなくてつまんなかったりする。俺も行ってみるか、なんて一回は思ったことあるけど金ないしさ(笑)。

マレーシア

サックスのヨン・ヤンセンね、あれは良いよ。それから、コク・シーワイ(ヴォイス)。彼女はリーダー格で映画もつくっているよ。

台湾

はじめは、ピパ(琵琶)の駱昭勻(ルオ・チャオユン)だね。それからサックスのテリー(謝明諺、シェ・ミンイェン)。テリーの『上善若水 As Good As Water』と同じトリオ(謝明諺、李世揚、豊住)で、クアラルンプール(マレーシア)のNo Black Tieでも再演した。なぜクアラルンプールかって、テリーがそういうコネクションを持っていたんだね。お店はもうつぶれてしまった。残念だよな。

台北ではみんな一生懸命にやっているよ。シーンは小さいけれどね。テリーはベルギーで勉強したんだし、現地でずっと演っている駱昭勻とは流れが違うんだよな。

中国

上海には3回くらい行っているね。深圳は毎日どこかで何かしらのイヴェントをやっていてフェスティヴァルみたい。

老丹(サックス、フルート、尺八)とは、向こうで俺と演りたいと言っている奴がいるという話が来て共演したのが最初だね。海童道祖や日本の尺八家にすごく影響受けているって言うんだよ。サックスもフルートも大陸的で日本にはなかなかいないタイプだね。個性も実力もちゃんとあって素直だしさ。それにしっかりとお勉強していても清過ぎないところがまた良いよな。コロナ禍でなければあいつと今頃演っていたかもしれない。老にはアジアとしての意識がどこかにあるけど、昔とは時代背景の捉え方が違うんだろうし、当然わるいことではないよな。でもパイオニアになりたいって思ったって簡単になれるわけでもない。それってふと降りてくるものだから今はどう思われようが「演る」ってことかな。

(注)前回のインタビュー記事の項目「最近ではアジアの音楽家たちとの共演を増やしている。」にてお話しした内容についてですが、「旭日旗」は思い違いで、その旗の意味は「星」であったようです。大変失礼致しました。(豊住芳三郎)

― 欧米のミュージシャンとの共演を通じて意識することとは。

この世界はオリジナリティだから猿真似じゃさ、まあ一般にはウケるかもしれないけれどね。でも「昭和のナベサダ」じゃダメなんだよ。高木さん、富樫さん、阿部、ジョジョとか、ひょっとしたら俺とか、日本のフリーが今また外国で注目されているけどね、それにはわけがあるんじゃないかな。真似しようたって、できないんだから。「俺しかできないこと」をやればいいんだよ。ダメならダメでやる!最初はコピーでも良いんだけど、消化して自覚してさ、下手でも良いから個性を持ってないとね。アートの基準はそう、芸術は元来そうだよ。「お前は何を言いたいんだ!」ということ。少なくとも上手い下手じゃない。日本人はそれをもっと自覚してゆかないと。

伝統楽器の人たちとのコラボレーションは、ジャズをやっている人たちと演るよりは可能性あるし自然なんじゃないかな?日本や欧米に限ったことではなくて、ホンモノはいくらでもいるんだよ。もちろん海童道祖(法竹)もそう。道祖の目指している世界は「音楽」じゃないわけだ。自身を鍛えるために道具を使っているのであって、楽器じゃない。乞われれば演る。たしかに音楽は人を喜ばせてナンボという見方もあるけど、それはエンターテインメントとしてやっている人たちに任せておけば十分じゃない。彼は公演が終わった後に「ありがとう」なんて言わず「ご苦労さま」と言うしね。あの人は他と一緒にされたくないんだ。人間国宝を断っているしね。

(注)豊住は箏の栗林秀明や竹澤悦子、薩摩琵琶の普門義則らと共演経験を持ち、普門とはデュオの他にサニー・マレイとのトリオでも共演している。

― ご自身のアートとしての即興はいつ頃から。

高校のときからだね。普通のジャズなんて何だかかったるくて、「チッチキ、チッチキ、チッチキ」なんてナチュラルじゃないじゃない? 俺は黒人でも白人でもないわけだしね。

新宿のニュージャズ・ホールに行って「これはおもしろい!」ってなってね。現場に入ってみたら高木(元輝)さんとか、阿部(薫)にも会うしさ、そのうち『スイングジャーナル』誌にも載らなくなって、なんだ見捨てられたのかと思ったりもしたけど、聴衆に写真家のタマゴとか、学生のトッポイのとか、「天井桟敷」みたいな演劇やっている人たちとか、詩人や作家のタマゴとか、オタクっぽいのとかね。客の質が違うわけだ。数は少ないけど。そうするとお互いに磁石みたいになって「これで良いよ!」と思ったね。

― フリージャズとインプロとの差は。

フリージャズはアメリカの黒人が始めた面が強いから彼らの民族音楽的な何かでもあって、シカゴでAACMが発足されたっていうのも例外じゃないわけだ。曲を演るし、ビートもあった。だからこそヨーロッパのフリーにはまた別の価値があったね。ジャズを全く知らないっていう人もいたし、ビバップについてペーター・ブロッツマン(サックス)に聞いてみたら、「I tried, but I can’t」って言うんだよ。でも一生懸命に真似事やっていたら今日のブロッツマンはいなかったわけだ。あいつのサックスのスタイルがあって良いわけだし、アメリカ人にはかえって真似できない。それに、スウィングはやっぱりアメリカ人のビートなんだよね。翠川敬基(チェロ)に「スウィングしないように」なんて言って、冗談ぽくトライした覚えがあるよ。

ジョン・ラッセル(ギター)なんかは、ブルースが好きでよく聴いていてトライもするんだけど、「ああ~できない」って平気で言うんだよ。「できない」んだよ。だからあのインプロとフリーの深さったら、はん~ぱ(半端)ないんだよな。鋭さもすっごいじゃん! 仮に彼がジャズができたとしても、イギリスにはそういう人たちはいっぱいいるわけだしね。で、ジョンはさ、「<Happy Birthday to You>が演奏できないんだぞ~」とよく冗談を言っていたよ。平均律がないんだよな、彼には。友達にも本当に好かれていて人望が厚かった。評論家とべったりすることなんかより仲間を大切にしていたなあ。それに彼は「白人なんだぜ?」って言いたくなるくらい人を差別しない。一緒にいても「ブラザー」と照れずに呼び合える仲だった。何人(人種)とかじゃなくてね。

よくこの手の話になるとスティーヴ・レイシー(サックス)が出てくるけど、レイシーはアメリカではちやほやされなかったと聞くね。やっぱりヨーロッパで評価される人だったんだろう。比べるのもなんだけど、デイヴィッド・マレイ(サックス)はブラックの血が濃いからか、わりといろんな国で評価されているような感じはするね。ハミッド・ドレイクも最近またマレイとツアーしているらしいな。

― 胡弓はいつごろから。

ステージで最初に胡弓を演ったのはロンドンで2005年くらい。それまでは家の中や森に行ったりして練習していたかな。ちょっとまだ人前でやるのは早かったと思っても、外国人は「いいねえ、おもしろいねえ」なんて反応があったりもしたよ。チャレンジ精神を評価してくれるんだろうかね。人によっては、それが日本的なものって感じることもあるみたいだけど、おそらくは自然に出てきているんじゃないかな。

小細工したってさ、作為的なものはつまんないよ。そりゃ誰にでも「こうしたい、ああしたい」っていうのはあるとは思うけどね。インプロは「無」が大変。「無」ったって人間には殆ど不可能なわけで、「考えるな!」と、言ったってね。だからこそ、それが最高の修行になるんだよ。

― 今日もまた話が終わりませんでしたね。また次の機会を心待ちにしています。

インタビュー後、豊住芳三郎、照内央晴、吉田つぶらによるライヴが行われた。吉田は横から縦へ、さらに跳躍へと動きを発展させ、豊住は手拍子も使ってそれに柔らかくも固くも呼応する。3人の音はそれぞれがクラスターとなり相互のずれを音楽とする。ここで照内のピアノの響きがクラスター間の橋渡しになっている印象を覚えた。また各々のクラスターのなかにもグラデーションが生じる。その表現は離れ、また集まり、動的な展開が素晴らしい。長い演奏だったが魅せられているうちに時間が過ぎた。

>> ライヴ映像

(文中敬称略)

F・M・T, ペーター・コヴァルト, 謝明諺, 李世揚, ネッド・ローゼンバーグ, フレッド・フリス, サニー・マレイ, フィル・ミントン, フレッド・ヴァン・ホーフ, 老丹, ルイ・スクラヴィス, コニー・バウアー, ダニー・デイヴィス, ハミッド・ドレイク, ヘザー・リー, ギュンター・ゾマー, バール・フィリップス, トニー・オクスレイ, ジョニー・ダイアニ, アーサー・ドイル, 水谷孝, ハンス・ライヒェル, 吉田哲治, コク・シーワイ, 駱昭勻, 栗林秀明, 竹澤悦子, 普門義則, 吉田つぶら, 金野 "onnyk" 吉晃, ドゥドゥ・プクワナ, ミルフォード・グレイヴス, 小杉武久, 姜泰煥, 吉沢元治, 高木元輝, 清水俊彦, 照内央晴, ジョン・ゾーン, デレク・ベイリー, デイヴィッド・マレイ, 翠川敬基, アンドリュー・シリル, 阿部薫, 豊住芳三郎, 海童道祖, 富樫雅彦, ヨハネス・バウアー, 藤川義明, ミシャ・メンゲルベルク, ハン・ベニンク, イレーネ・シュヴァイツァー, トリスタン・ホンジンガー, ペーター・ブロッツマン, 崔善培, 金大煥, ワダダ・レオ・スミス, イクエ・モリ, スティーヴ・レイシー, ブッチ・モリス, ヨン・ヤンセン, ジョン・ラッセル