エルメート・パスコアル追悼 音響宗教家を喜びで送る by 細川周平

text by Shuhei Hosokawa 細川周平

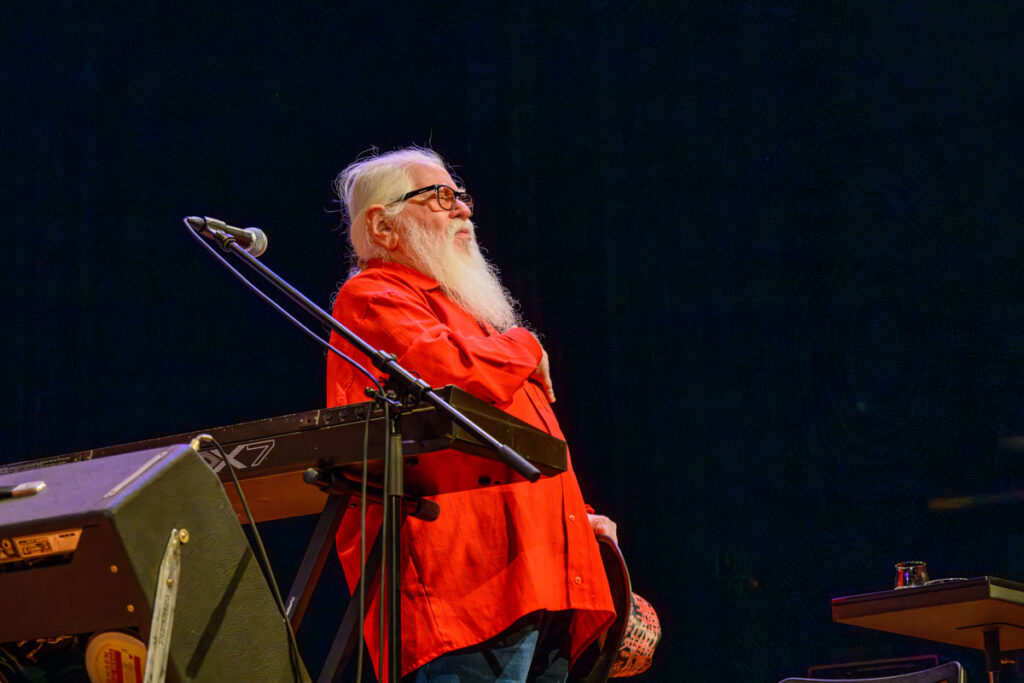

写真:提供 FRUE(2023年11月11日八戸市南郷文化ホール”FRUE AOMORI”で撮影)

エルメート・パスコアル(1936~2025)の訃報から、「魔法使いも死ぬのか」とばかな感慨を覚え、2年前、大阪で見た元気はつらつぶりが思い出された。白い髭と愛用の帽子からはみ出るもじゃもじゃ髪は、40年前の写真と何も変わらず、年を取らない怪物だと思った。当人に円熟はなくグループに進歩発展はなく、その時の最良しかない。それを言いたくて、本誌にコンサート評を書いたこともある(2018年6月号、2023年12月号)。

ジャズ界ではマイルス・デイヴィスの『ライヴ・イーヴィル』(1971)が、最初の登場だが、当人から見ればわかりやすい名刺でしかなかった。バンドに彩りとして加わるだけでは済まない。その数年前より電気マイルス・バンドに加わっていたアイルト(アイアート)・モレイラとは格が違う。彼は当時盛り上がりつつあったフュージョンに、ブラジルの鳴物を添えるので十分だった。影響を受けた人は多い。それに対してエルメートの演奏上の影響を伝えるミュージシャンは、自身のバンドの連中以外には思いつかない。

二人は60年代半ばサンブラザ・トリオを組み、そのアルバムはエルメートのディスコグラフィーの一枚目に置かれている。フルート、アコーディオンも加わり、ピアノトリオの常識に収まらない。一曲目、アイルトのオリジナル「サンブラザ」は猛烈なドラムスで、挑戦的なテーマを展開する。新ブラジリアン・ジャズ誕生の宣言だ。全曲ブラジル曲で北半球のピアノトリオを吹き飛ばす。アルバムの半分はその延長にある新曲だが、残り半分はボサノヴァ以降のブラジル歌謡がヴォーカルなしで編曲されている。たぶんアイルトのアイデアで、クラブ・ジャズの本流に近い。

それに対して2年後、エルメートがリーダーとなったカルテット・ノーヴォのアルバムはすべてブラジル北東部調、民謡調で、本領が全面展開されている。テーマ―ソロ―テーマの定型はなく、テーマを分割しソロも出たり入ったり、楽器も持ち替え自由なエルメート作りを試している。一曲目は「卵」。卵を割ってエルメート音楽を料理しましょうと誘うかのようだ。

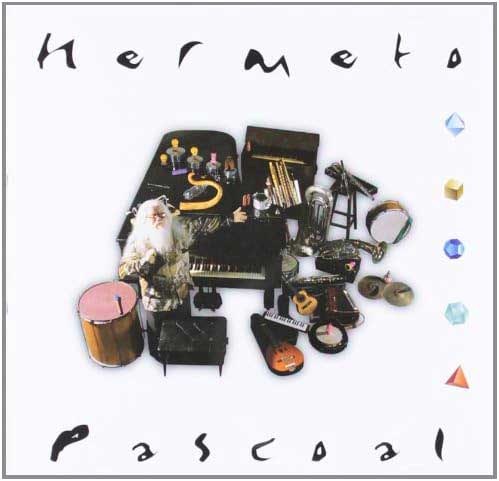

よく彼がコップに水を入れてブクブクしたり、うがいのゴロゴロに節をつけたり、やかんをたたく姿が紹介される。口を共鳴体のようにして髭をはじく人体ビリンバウや、メンバーが笑い声でアフロブラジルのダンス伴奏を真似る映像もある。声とも楽器とも呼べない。フィジカル・インストルメントと呼んでいるのを見た。からだを楽器に使うという意味だ。ふだん使う楽器は演奏専門の道具として重宝されるが、日用品も吹いたり叩けば音がする。オーケストラの標準楽器を特別扱いせず、ほかで見ない音域のサックス、フルートや民俗楽器を使い、楽器博物館のようなところがある。

彼の掲げるユニヴァーサル・ミュージック(普遍音楽)の聴かせどころで、これは何でもどこでも音楽というような意味で、「万物の楽」と訳すと思想を言い含んでいると思う。「楽」は人が意図して奏する楽器に縛られている「音楽」の先を行き、「自然」に広がる。歌詞がないのはそのためで、言語には必ず壁があり普遍とはいえないからだ(人の歌につきあうとまた絶妙の技を聴かせる)。彼のいう普遍(ユニヴァーサル)は地上の境界線に関わる(対して人の語りは、大統領でも泳ぎの先生でもインストに編曲して「普遍化」する)。「無国籍」のずっと先を行く世界、宇宙(ユニヴァース) に通じ、信仰になっている。その先に「万物の自然」の信心があり、同名のアルバムでは「万物のブラジル」(普遍のブラジル)を聴ける。これは彼のビッグバンド録音の頂点と思う。

『アルトリベイラ・シンフォニー』(1985)という映像(→リンク)では、サンパウロ州立自然公園でエルメート連中が演奏する。自然の何もかもが音楽を奏で、自分も自然と対話するという彼の信念と、公のエコロジー宣伝がうまくはまった作で、一番の見ものは急流がたまり水となる場所の演奏だろう。メンバー全員がつかり、音程調整したビンを先住民のサンポーニャのように吹いて伴奏するのに、御大が木製フルートで旋律を取り、楽器ごと水にもぐってぶよ~んと音を出す。スライド効果というのだろうか。つい笑いだす。続いて全員で輪になって水面をタンボールのように叩いてサンバを演奏する。鍾乳洞で彼が吹く牛の角のような楽器に、一同が岩柱を叩いてビートをつける数分もある。

グループは洗脳を受けたかのように厳しく指導を受けたうえで、自由を謳歌しているようだ。バンドではなく家族だと一人は語っている。エルメート音楽の集合版以上でも以下でもない。ソロ・アルバムと比べればよくわかる。スタジオ映像では御大が口でツボを指示し、まばたき、口元をメンバーは見つめている。そのほか音楽学校ワークショップでは、彼がお茶目に学生と接する様子を映像は捉えている。これから卵を割ろうという若者の充実感が伝わってくる。超絶技巧のレギュラー・バンドも学生バンドも田舎の子どもバンドも、指導を受けるとすべてひとつのエルメート・サウンドに収束するようだ。ゲスト・セッションも同じ。ホストはめったにない方向でのせられてしまう。ある人は直感、振動の音楽と呼んでいる。理論で組み立てるのでなく、音が出るに任せるというような意味だ。

コンサート会場では単純なパターンを少しずつ複雑にし、いつのまにか独特のオリジナル曲に達する応答場面がある。ロック、ポップの手拍子ハイハイ、乗ってるかーい、イエーに終わらない。客のノリが良いと二部合唱に到達する。教室か礼拝堂のようなもので、乗せられると強力な一体感に至る。合奏ワークショップはそれを器楽に拡大したようなものだ。エルメートは本望通り、グループの演奏中に亡くなったそうだが、これから彼を演奏するのには追悼の意味が込められる。頭領抜きであの幸福感が創られるとよい。

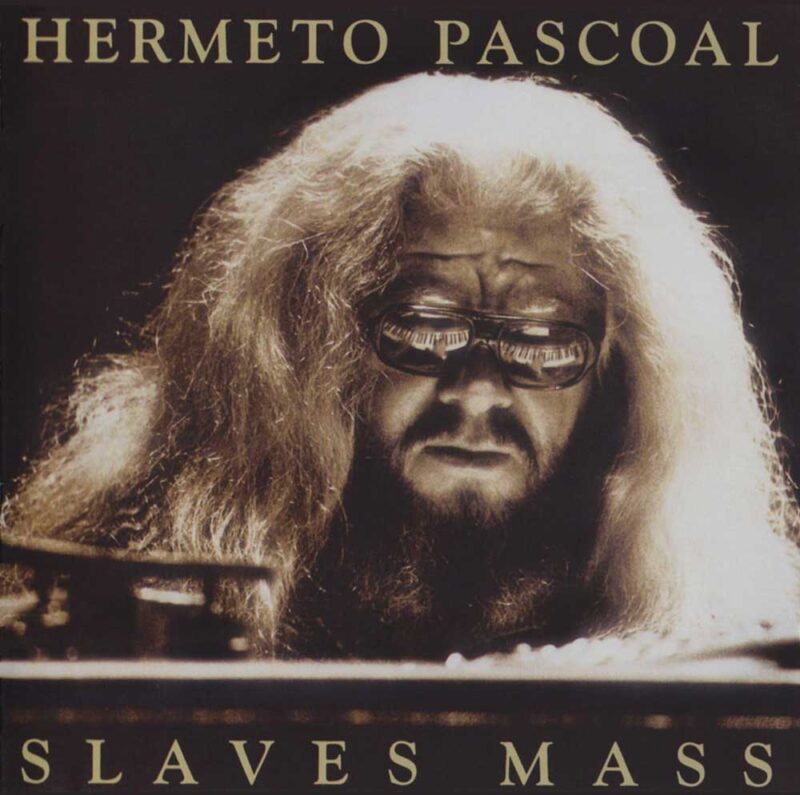

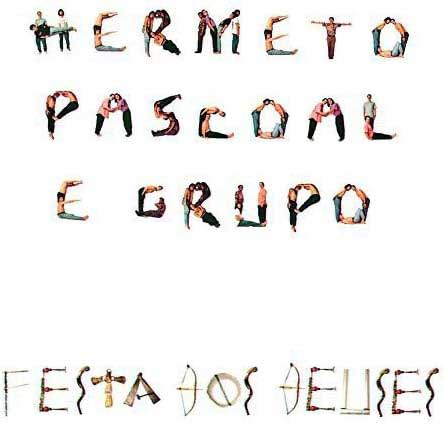

ブラジル先住民やアフリカ奴隷の信仰に対するあけっぴろげな信頼は『奴隷のためのミサ』(1977)、『神々の祭り』(1992)のほかいろいろなところから読める。「スピリチュアル」と評されるが、カトリックの聖霊ではなく、地霊・精霊の意味で、多神教の教祖のようなところがあった。それを端的に表現したのが追悼曲のシリーズだ。キャノンボール・アダレイ追悼の「キャノン」をヴォーカルつき(フローラ・プリム)のフルートで録音しているが、ファンキー調の再現ではなく、かなり個人的な敬意の表明だ(『奴隷のためのミサ』1977)。反対にマイルスに捧げる一曲は、フリューゲルホルンで『ライブ・イーブル』を空想再演している(『私と彼ら』1999)。コップのブクブクやオルガンをひとり多重録音で合わせ、まぎれもなくエルメート・サウンドで、トランペットよりも軟らかい音色のフリューゲルホルンで思いを寄せているのが魔人らしい。マイルスを「音の兄弟」と呼んでいる。

「ギル・エヴァンス万歳」は、エルメートのビッグバンドがこの曲ばかりでなくどれも、本質ではギル流の出入り柔軟スタイルと共通していると自己申告している(『万有の自然』2017)。影響関係というより、やったらこうなったのがエルメート流だ。ほかに「よろしく、チック・コリア」がピアニスト没して2年後、リオのモントルー・ジャズフェスで演奏されている映像を見た。マイルス時代に知り合ったのかもしれない。ブラジル人奏者が、RTFのブラジル調を独自に焼き直しているようだ。ソロ全開大ノリで、しめやかというより喜びに満ちてピアニストを偲んでいる。

珍しいカバー曲、ピアソラの「リベルタンゴ」も追悼かもしれない。ピアソラが崩した元々のダンス・リズムを、エルメートはもう一段ブラジル楽器で崩し、サンバともショーロともタンゴとも違う自由な拍の流れに変奏している。グループはソロを順に回すピアソラの原則を踏襲せず、御大の目くばせで出入りする。YouTubeで見るうちに90年代サンパウロでこの曲を聴いた記憶がよみがえり、御大が別の曲では、膝立て歩きで舞台を横断してサックスを吹いていたのを思い出した。歩いて吹くジャズメンは知っているが、その先を行く。彼なればこそのおどけで面白がられる。笑いで会場がひとつになる。ブラジリアン・ジャズと称されるが、通常のジャズ・コンサートで笑いはまずない。しゃべりで笑わせるのがせいぜいだ。

訃報から「天に召された」の思いも湧いた。アルバム『万物の自然』には「音楽は世界を支える/人が生きる限り/楽しみと喜びの/限りない泉」とメッセージが記されている。生きていることはそのまま歌うことなのだともいう。「この歌は遠くからやってきた/距離がわからないほど遠くから/すべての人を救う」。なんでも楽器になり音楽になり、生きる糧となるという信頼感は、新興宗教、いや音響宗教に違いない。振り返ると、カルテット・ノーヴォ以来何も変わらない。「音楽は人の心を結ぶ」と誰でも言うが、それを信仰の境地に高めた人が、他にいただろうか。このアルバムの献辞は「第一に神」と明言されている。メッセージのジャケット対面では、仏のように穏やかな老御大のポートレイトを拝め、この方がそうおっしゃってますと誰でもわかる。忠実な聴き手は既に「万物の音楽」を愛するという以上に信じ、教祖は今や待っていた友だち連中とジャムセッションしているだろうと祈るばかりだ。「偲ぶ」の文字がにんべんに「思う」で出来ているのは絶妙だ。享年89、よくやった、エルメート。

【関連記事】

#1012 エルメート・パスコアールとグループ

(2018年来日時のライヴ・レポート)

https://jazztokyo.org/reviews/live-report/post-27871/

#1278 エルメート・パスコアルと彼のグルッポ

(2023年来日時のライヴ・レポート)

https://jazztokyo.org/reviews/live-report/post-93912/

Hermeto Pascoal, Live-Evil, エルメート・パスコアール, FRUE, ライヴ・イーヴィル, Quarteto Novo, Natureza Universal, Slaves Mass, Festa Dos Deuses, Eu E Eles