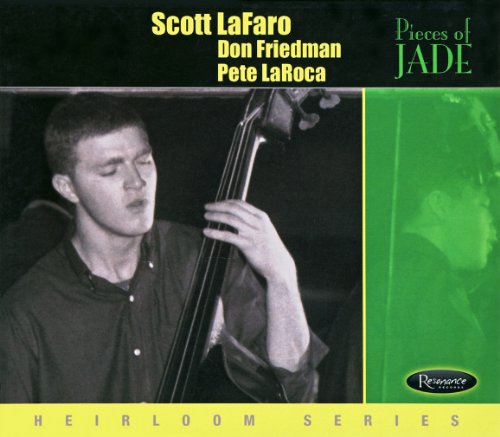

#669 スコット・ラファロの肖像 – レゾナンス・レア音源シリーズ(1)

『スコット・ラファロの肖像 – レゾナンス・レア音源シリーズ(1)』

Resonance/ビデオアーツミュージック VACM-1411 ¥2,625(税込)

1.アイ・ヒア・ア・ラプソディ (Fragos/Baker/Gasparre)

2.Sacre Bleu (Don Friedman)

3.グリーン・ドルフィン・ストリート (N. Washington/B. Kaper)

4.Sacre Bleu-Take2 (D. Friedman )

5.ウディン・ユー (D. Gillespie)

6.マイ・フーリッシュ・ハート (Washington/Young)

7.インタヴュー・ウィズ・ビル・エヴァンス

8.メモリーズ・オブ・スコッティ (D. Friedman )

#1~5:

ドン・フリードマン (p)

スコット・ラファロ (b)

ピート・ラロカ (ds)

1961年、ニューヨークにて録音

#6:

ビル・エヴァンス (p)

スコット・ラファロ (b)

1960年リハーサルのプライヴェート録音

#7:

ビル・エヴァンスが語るラファロの思い出

1966年、インタヴュー by ジョージ・クラビン

#8:

ドン・フリードマン (p) ソロ

1966年録音

プロデューサー:ジョージ・クラヴィン

25歳という若さで夭折した天才ベーシスト、スコット・ラファロの力量にあらためて驚嘆させられるアルバムである。原題を『Piece of Jade』といい、昨年、レコードショップの輸入盤コーナーでちらっと見かけたが直ぐ姿を消していたものが日本盤での登場である。

本アルバムの聴きどころは4点ある。一つはドン・フリーマン(p)トリオでの1961年の録音(1~5)、そしてラファロとビル・エヴァンス二人のリハーサルを記録した興味深い<マイ・フーリッシュ・ハート>(6)、さらにスコット・ラファロの想い出を語るビル・エヴァンス・インタヴュー(7)、そしてドン・フリードマンがソロで綴ったラファロへの献辞<メモリーズ・オブ・スコッテイ>(8)と興味がつきない。そして本作は単なるラファロのメモリアル・アルバムにとどまらず、スコット・ラファロを媒介としてビル・エヴァンス、ドン・フリードマン、ピート・ラロカ達の1960年代初頭のニューヨークのジャズ・シーンにおける緊密な関係を浮かび上がらせてくれるのである。

本アルバムの1~5のドン・フリードマン・トリオはベースがスコット・ラファロでドラムスはピート・ラロカである。3人ともみずみずしく溌剌としている。フリードマンの清新なタッチ、ラファロの思わず息をのむ大胆なソロがふんだんに聴けるのもうれしいし、ラロカもジャスト・フィットの好サポートをしている。トリオとしてのバランスの取れた鮮度感が今聴いても古さを感じさせない。以前『メモリーズ・フォー・スコッティ』(insights)としてリリースされたことがあったようであるがこのような形で再び収録されて陽の目を見るのは大変ありがたい。ドン・フリードマンはラファロが亡くなった翌年の1962年5月に録音した『Circle Waltz』(Riverside)でエヴァンス派の新星として一躍脚光を浴びたが、そのときのメンバーはフリードマン(p)、チャック・イスラエル(b)、ピート・ラロカ(ds)であった。因みにエヴァンスもラファロ亡き後のベースにチャック・イスラエルをパートナーとして起用し奇しくも同じ62年5月に『How My Heart Sings』 (Riverside) を録音している。ここでの5曲の演奏はラファロの不慮の事故がなければおそらく『サークル・ワルツ』にもラファロが入っていたであろうことをうかがわせる好プレイの連続である。選曲もフリードマンのオリジナルを除いてはすべてエヴァンスのレパートリーから選ばれているのも当時のフリードマンのエヴァンスへの傾倒ぶりを示すものといえよう。

そして、<マイ・フーリッシュ・ハート>(6)はビル・エヴァンスとスコット・ラファロによるリハーサルの模様を、途中ふたりの会話やハミングもふくめて途切れなしに収録した貴重な音源である。歴史的な1961年6月25日、ヴィレッジ・ヴァンガードのライブ『ワルツ・フォー・デビー』 (Riverside) では5分弱に凝縮されたあの美メロデイ<マイ・フーリッシュ・ハート>を創りあげる過程が23分に亘って克明に解き明かされるのはエヴァンス・ファンにはありがたいかぎりである。エヴァンスが<マイ・フーリッシュ>のテーマをなんどもなんども繰り返しながら一歩一歩繊細な自分の世界を創り上げてゆくあたりは、セロニアス・モンクの『ヒムセルフ』リイシュー盤(Riverside)に収められた<Round Midnight In Progress>の鬼気迫る姿を、そして途中、エヴァンスにラファロが絡むインタープレイではエリントンとジミー・ブラントンとのデュオ(RCA/Bluebird)の天才のみが成しうる音の会話を想いおこす。ヴィレッジ・ヴァンガードのセッションではさりげなく弾いているようでいて実はこれだけのプログレスがあったのだということがわかり感無量である。それにしてもジミー・ブラントンが23歳、スコット・ラファロは25歳、ベースの天才二人の若き死に偶然以上のものを感じる。このリハーサル音源は多分誰か関係者が部屋の片隅に小型のレコーダーを廻しっぱなしにして収録したものではないかと思われる。スタジオで正規に録られた品質とはかけはなれているが、レンジの狭い分かえって二人の本質がストレートに伝わってきて面白く聴けるのも不思議である。

19歳から25歳までわずか6年間というベーシストとしての短いキャリアのスコット・ラファロ。ヴィクター・フェルドマンやマーティ・ペイチ等々ウエスト・コーストでの活躍を経てニューヨークでの最後の3年間は早すぎる死を予感していたかのようにベースという楽器にこれ以上ない官能的な美しさと独特の求心力を発揮しハーブ・ゲラー、トニー・スコット、ジョン・ルイス&ガンサー・シュラー、オーネット・コールマン、ブッカー・リトル等の革新的な作品にあわただしいほど多くの足跡を残した。そしてエヴァンスとの濃密な1年半を過ごしたスコット・ラファロはスタン・ゲッツとニューポートのステージに立った3日後の1961年7月6日帰らぬ人になった。

本アルバムはただ単にレアな音源というにとどまらず、ドン・フリードマンとのトリオ・プレイ、エヴァンスとのデュオ・リハーサルを通じてスコット・ラファロの俊敏な反応と超人的なベース・ワークが充分堪能できるのである。

ビル・エヴァンス、スコット・ラファロ、ドン・フリードマン、ピート・ラロカ