#71 食べある記 XVI

text by Masahiko YUH 悠 雅彦

♩ ニューヨーク・リコリッシュ・アンサンブル

2016年7月24日 アートホール アフィニス

大島文子、鈴木美千代、鈴木生子、上田希、山本明里、大橋佳世子、水口裕子、塚本郁子、大池房代、長尾典子、西田宏美、伊藤優美

ユニークこの上ないアンサンブル・グループがデビューした。何がユニークかといって、まずは全員が日本女性。しかも全員がクラリネット奏者。全員といったって3人や4人ではない。何と12人の若き日本の女性クラリネット奏者からなるアンサンブルなのだ。その彼らが公式の日本デビューを果たしたのだが、その東京公演を幸いにも聴く機会を得たので、報告をかねてこのユニークなクラリネット・グループを紹介したい。

実は、彼女たちは2年前の2014年にニューヨークでデビュー・コンサートを試み、そのユニークなグループ構成と優れた演奏でちょっとした注目を集めた。その前年の2013年にはデビューCD を吹き込んで発表している。これを聴くと、彼らが全員日本生まれの若い女性クラリネット奏者というだけで、音楽ファンの関心を喚起したわけではないことがよく分かる。このデビューCD は『リコリッシュ・ラプソディー』(ペンギンレコード)として発売され、日本の音楽誌上でも高く評価された。特に「ラプソディー・イン・ブルー」や「3つのプレリュード」に代表されるジョージ・ガーシュウィンの作品の演奏には実は私も大きな共感を得たが、普段聴く機会に恵まれないバーンスタインの「クラリネット・ソナタ」、あるいはダン・クーパーやジーン・ブリッカーらの小品演奏に好感をもつことができたデビュー作だった。

さて、この12人の日本生まれの女性たちは全員、世界的クラリネット奏者チャールズ・ナディックのもとで学んだニューヨーク留学生だと分かった。同じくナディックの弟子で、彼の夫人でもある大島文子の呼びかけで誕生したグループだという。メンバーの中の4人は現在もニューヨークで活動を続けている(1人はベルギー在住)ということだが、大島文子を中心に全員がグループを構成していることへの自覚とともに、演奏(表現)に対する高度な意欲をもつ女性クラリネット奏者であることがよく分かった。

さて、この日本女性クラリネット奏者12人のグループが、さらに痛快な企てをやってのけた。2014年11月に発表した『リコリッシュ・ラプソディー』の好評に乗ってジャパン・ツアーを企画する中で、どうせなら世界中のファンに強くアピールするいいアイディアがないかと思案したすえ、ついに日本のわらべ歌に焦点を当て、「わらべ歌」をモチーフにした新しいクラリネット合奏作品を内外に公募し、そこで正式に選んだ作品で新作を吹き込み、余勢を駆ってジャパン・ツアーに繰り出すことにしたのだ。「わらべ歌」がアニメで世界的な関心を集めている日本の古い童謡という発想がグループ側にあったことは間違いない。公募とはいえ、無名に近いグループの提案に世界各国から30曲以上の応募作品が寄せられたとは驚き。ある意味では彼女たちもまたインターネット時代の勝利者といっていいのかもしれない。この中から彼女たちは12曲を選んで録音し、第2次審査で6曲にしぼり、これに国籍も違う3人の若い作曲家に委嘱した新作を加えた全9曲からなる『わらべ歌リミックス』(ペンギンレコード pencd – 0002)として発表したのだ。本当ならJTのCD紹介欄で紹介したいところだが、この新作発売記念を兼ねたコンサートとあわせた形なら、巻頭文の「食べある記」で取り上げる方がいいという判断に従った。

グループ名の “リコリッシュ/Licorice” とは、CDでの説明にはこうある。リコリッシュとは欧米でよく知られたキャンディのことで、真黒な色をしているところからジャズの発祥地アメリカでは黒い楽器、すなわちクラリネットの愛称となった、とか。ジャズといえばモダン・ジャズ初期に盛名を馳せたビッグバンドにウディ・ハーマン楽団があった。初期にあたる彼らのファースト・ハード時代のヒット曲「カルドニア」を聴いて感心した作曲家ストラヴィンスキーは、リーダーでクラリネット吹きだったハーマンに作品を献呈したいと申し出た。それが「エボニー・コンチェルト」で、ハーマン楽団の演奏でレコード化された。ところで、その “エボニー/Ebony” とは高級家具に使われる黒檀のこと。すなわちジャズでは黒い楽器クラリネットをエボニーと呼んだわけで、今回クラの愛称リコリッシュを知り、この楽器がエボニーとあわせて2つの愛称をもっている歴史にも通じ、欧米の人々がクラリネットに特別の愛情を持っていることがよく分かった。ベニー・グッドマンはこの歴史から生まれたクラの傑物だったのだ。

閑話休題。肝腎のリコリッシュ・アンサンブルのコンサートの話をしなくては。虎ノ門のアフィニスはこじんまりしたホールだが、大勢の支援者やファンが詰めかけて盛況だった。先に触れたように公募の結果選ばれた6曲の作品と、委嘱作品3曲。それら9曲がすべて演奏された。

受賞作はフランスの作編曲家ニルス・メストルの『会津磐梯山』を下敷きにした「ぐうたら屋への手紙」、伝統楽器分野の作品でユニークな仕事をしている慶野由利子の「船場山幻想~狸娘 恋のドリブル~」(あんたがたどこさ)、日本で各種邦楽器を学び、青森県南部地方に暮らしていたこともあり、現在ニューヘブン大学の客員教授を務めるサイモン・ハッチンソンの「南部の子守唄」、トルコの女流音楽家で現在ライプツィヒのメンデルスゾーン音楽院で研鑽を続けているベステ・エスチェルビの「花一匁」、すでに作曲家やプロデューサーとして受賞作品もある米国のジェローム・カーテンバックが「赤とんぼ」(三木露風詞、山田耕筰曲)を題材に幻想的な世界を描いた「遊牧民の夕暮飛行」、かつてウェザー・リポートのジョー・ザヴィヌルと仕事をし、やがてNYでダンスや映像分野の仕事で、現在も活発に活動している美月吟香が『八木節』を原曲として新たに9本のクラリネットで祭り囃子のように演奏することを念頭において作曲した「三角野郎!」の6曲。

一方、委嘱曲は一本嶋諭の「ミニマルコキリコ」。彼はペンギンレコードの代表であり、リコリッシュのCD制作を担当。武蔵野音大出の作曲、編曲家。「あんたがたどこさヴァリエーション」を作曲したウィーン生まれのルカス・リゲティ。父はあのジェルジュ・リゲティだが、現在はカリフォルニア大学アーバイン校で教鞭を執っている。3人目がマンハッタンに生まれ、コロンビア、プリンストン大学で学び、「ブルースを組み込んだ現代音楽」などと高く評価される作曲家ダン・クーパーの「ずいずいブルース」、という3曲。

彼女たちはソプラノ・クラリネット、バス・クラリネット、コントラバス・クラリネットを含む実にさまざまなクラリネットを臨機応変に使用しながら、曲によって編成を変え演奏手法にも独特の奏法を活用して、変化と即興性に富んだ演奏を闊達に披露して喝采を博した。各作曲家の注文にも喜々として応え、たとえば2つのクラリネット・グループに分かれた奏者たちがジャンケンをしながら負けた奏者が勝った側にもらわれていくパフォーマンスの面白さで観客を和ませた「花一匁」など、曲によって編成も構成もさまざまな、それだけに変化に富んだ演奏の面白さが存分に味わえた。また、偶然だろうが、「あんたがたどこさ」が日本の慶野由利子と現在はニューヨーク在住のルカス・リゲティの両名によって取り上げられており、聴き較べるとその違いが分かっていっそう面白い。リコリッシュ・アンサンブルの12人はそれぞれに独立して仕事を抱え、日本各地、ニューヨーク、ヨーロッパと普段は個別に演奏活動を繰り広げているだけに、スケジュールの調整が並や大抵ではないと察するが、せっかく注目すべき活動の端緒を切ったグループだけに困難を克服して、日本の音楽ファンを歓喜させるさらなる活躍を遂げて欲しいものだ。

♩ Satoko Fujii Quartet

7月31日 新宿ピットイン

藤井郷子 (p) 田村夏樹(tp)早川岳晴(b)吉田達也(ds)

『Vulcan』をはじめとする共演作で結成後しばらく第一線で活躍した4人のミュージシャンが久しぶりに帰ってきた。何でも8年ぶりの再結成ということだが、コンビを組んだ当時の働き盛りのプレイが再現されるかどうかに注目して新宿ピットインの門をくぐった(7月31日)。名義上は藤井郷子クヮルテットだが、田村夏樹(tp)、早川岳晴(b)、吉田達也(ds)と名を列ねれば、たとえば Vulcan Quartet とでも呼びたくなる。Vulcan はこのクヮルテットが吹き込んだアルバムのタイトル曲で、発売当時よく聴いた。彼らの演奏がクライマックスになれば、空間が泡立つかのような、サウンドが炸裂する瞬間の連続する熱闘に身をさらすことになる。そこにある種の快感を見出してエキサイトしていたからにほかならない。いったん始まってしまえば途中でストップするような田舎芝居は彼らの場合決してない。4者が角逐し合いながら最善の熱闘を展開していくスリルを体験するのは、その限りでいえばこのクヮルテットが一番だった。彼女のオーケストラもその意味ではこれに拮抗するスリルを体験させてくれるが、それでもこのクヮルテットには敵わないのではないか。

『Vulcan』の「The Sun in a Moonlight Night」で始まり、秘かに予想した通り『Vulcan』の「Junction」で締めくくったこのピットイン・セッション。4者の当時の熱闘を瞼に思い浮かべながら聴き始めてまもなく、8年前のクヮルテットと目の前にいる現在のクヮルテットとが脳裏の中で混濁し合う奇妙なスリルを体験することになって、実は私自身がびっくりしたほど。それだけこの夜のクヮルテットは8年の空白を演奏開始と同時に遠くへ吹き飛ばして、あたかも結成されたばかりのユニットのセッションと見まごう、彼らの意気軒昂ぶりと新鮮な音のぶつかり合いを何の違和感もなく示した点で、それだけに限ればまさに出色だった。田村も早川もすでに60を超えたが、まだ50代の藤井や吉田に体力の点でも負けていない。早川などは今でもかなりの長距離自転車レースにに参加し、そのためのトレーニングすら欠かさないという心身の鍛錬と心意気を知って、それが彼の底力を生む原動力となっているのだろうと、人知れず納得した。程度の差こそあれ、演奏に打ち込むその意気込みは恐らく他の3人もそうした厳しさを克服しているからこそ、この8年ぶりのリユニオンを成功裏に導くことを可能にしたのだろう。

それにしても、オーストラリアから同国屈指のピアニストで作曲家のアリスター・スペンスを招いてセッション(2月、渋谷公園通りクラシックス、及び新宿ピットイン)を試みるといった藤井郷子の意気込みには、改めて舌を巻く。アリスター・スペンスは私が初めてオーストラリアに行った2000年春に出会い、その洗練された演奏技法に魅了されて1枚の作品をプロデュースした。それが『Three Is a Circle』で、富谷正博氏のレーベル(Earth Spirit)から発売した。その彼が藤井郷子とのプロジェクトに参加して、今年の秋にはその活動が始まるとか。縁とは不思議なものだ。こういう形で再会しようとは想像もしなかったが、大いに期待したい。

photo by 鈴木寛路

♩ くりくら音楽会~二台ピアノ大作戦

8月11日、両国門天ホール

ハクエイ・キム(p) 黒田京子(p) 田中信正(p) 林正樹(p)

この門天ホール(代表は黒崎八重子)は2年ほど前に門前仲町から場所を移して活動を再開した。そのユニークな発想とプログラムで音楽愛好家の関心を集める両国門天ホールは、今年も2台のピアノを用意し、『4分音ピアノの世界』と銘打ち、一般にはほとんど紹介される機会のない四分音ピアノの作品(ヨーゼフ・マティアス・ハウアーやイワン・ヴィシネグラツキーやチャールス・アイヴスらの作品)を、藤井一興と黒田亜樹の演奏で披露した。ピアニストでもあり芸術監督を務めた足立智美の情熱が藤井と黒田の2台のピアノに結晶したとでもいいたいユニークな<両国アート・フェスティヴァル>(7月31日~8月7日)だった。

その4日後に行われた上記のコンサートは、一転してハクエイ・キム、黒田京子、田中信正、林正樹(前日の10日は西山瞳、小田朋美、近藤達郎、清水一登)というジャズ界の代表的ピアニストが2台のピアノに代わる代わる座ってソロやデュエットで譜面(テーマ)から出発しながら、むしろフリーに演奏をたたかわすという意趣に富む演奏会で、集まった人々を楽しませたコンサートだった。くりくらとは、クリンゲン・クラヴィーア(響け、ピアノ!)という意味らしいが、恐らくアドヴァイザーでもある黒田京子の発案で、せっかくの2台のピアノを活用しない手はないといった発想が出発点になったのかもしれない。それぞれに個性も違えば演奏技法も全く違う4人のピアニストが、ハクエイと黒田、田中と林というコンビでスタートし、それぞれの音楽性が背反し合ったり響き合ったりしながらある種の調和を生んで聴く者を引きつけるアイディアは魅力的。発想を変えればもっと興味深い演奏が可能となるはずだ。最後は4者が交替し合いながら2台のピアノで楽興の時をフリーに演奏して大団円をつくりあげた。両国駅から近いこの両国門天ホールの活動は今後大いに注目する必要がある。

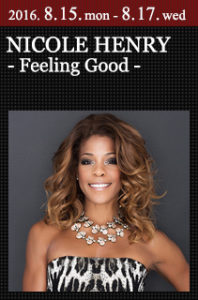

♩ ニコール・ヘンリー(Nicole Henry)

8月16日、丸の内・コットン・クラブ(Cotton Club)

Nicole Henry (vo) Peter Wallace (p) Aaron Lebos (g) Eric England (b) David Chiverton (ds)

ニコール・ヘンリーという黒人女性シンガーがいる。彼女が2007年に発表した『ヴェリー・ソート・オブ・ユー』に感銘を受けたのがきっかけで、その後まもなく来日したコットン・クラブ公演を聴いて注目度がさらに増した。エラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン、カーメン・マクレェが君臨したジャズ・ヴォーカル黄金時代が終焉して以降、この3者の後を継ぐスター・シンガーが現れない中にあって、ニコール・ヘンリーは声といい、ヴォーカル資質といい、あるいはダイアン・リーヴスやカサンドラ・ウィルソンらがもつジャズ・ヴォーカリストとしてのこだわりや独特の表現性とは違う、ジャンルにこだわらない伸びやかさやスケール豊かな個性的表現を身につけたシンガーとしての存在感を印象づけた。そのニコール・ヘンリーが来演したというので、コットン・クラブへ駆けつけた(8月16日)。定刻の30分前だったが、フロアはすでに空席が目に入らないほど大勢の人々でにぎわっている。熱心にジャパン・ツアーを繰り返している間に、彼女のファンが数を増したということだろうか。

<Feeling Good>を冠した公演らしく、「Feeling Good」で蓋を開けたこの夜の公演は、生地マイアミでの教会体験や雌伏時代に培ったR&B唱法を表に出したアレサ・フランクリン的歌唱を存分に振る舞いながら、時にボッサ調の「Waters of March」でアクセントを変えては、時に「Overjoyed」のようなヒット曲で聴衆の関心をつかんで放さない巧みなステージ運びを展開して、彼女は人々の喝采を博した。バックはピーター・ウォレスのピアノ、アーロン・リーボスのギター、エリック・イングランドのベース、デイヴィッド・チヴァートンのドラムスの4人。彼女は3曲目でゴスペル曲「Yet Still I Rise」を披露し、教会がいかに自己の歌唱体験を豊かにしたかに触れた後、ホレス・シルヴァーのゴスペル調のヒット曲「Sister Sadie」を熱唱した。おや、と思ったのは、歌い終えて彼女が「Tokyo Blues」という曲名を聴衆に問いかけたとき。シルヴァーがモード・ジャズ時代にブルーノートへ吹き込んだ作品だが、自分がいま東京で舞台に立っていることとシルヴァーの曲が結び合い、瞬間的にシルヴァーの「Tokyo Blues」が口から飛び出したのだろう。とすれば、彼女はつまりシルヴァーのファンで、「Tokyo Blues」の愛聴者だったということだ。

ちょっと道草を食ってしまった。彼女はこの夜アンコールを含めて14曲(!)歌ったが、よほど体調も機嫌も上々だったのだろう。そんな中、私にとっての彼女のベストは英国生まれのスタンダード曲、レイ・ノーブルの「The Very Thought of You」。彼女ははっきりと「私の大好きなジャズ・スタンダードを歌います」と言って静かに歌いはじめ、ウォレスのピアノだけで昔を思い出すように淡々と、しかしこれ以上にないリリカルな唱法で歌い上げた。私は思わず冒頭で触れたアルバムを思い出した。あそこで彼女が歌った大半がいわゆるジャズ・スタンダードだったことに従えば、世が世なら彼女はジャズ・シンガーの王道を闊歩していたに違いないと思わずにはいられない。アンコールにこたえて歌った「The Music That Makes Me Dance」は、やはり彼女が敬愛するナンシー・ウィルソンが1960年代に歌った曲。ここでも彼女はウォレスのピアノで歌いはじめ、やがて全4人(真摯な好演を讃えたい)のバックと一体となった中、稀に見る熱のこもったステージを飾る熱唱でコットン・クラブ・ナイトのページを閉じた。

食べある記、田村夏樹、藤井郷子、吉田達也、黒田京子、ニューヨーク・リコリッシュ・アンサンブル、Satoko Fujii Quartet、くりくら音楽会、ニコール・ヘンリー、早川岳晴、Vulcan、ハクエイ・キム、田中信正、林正樹