From the Editor’s Desk # 24 「AACM60周年」

text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

AACMの設立

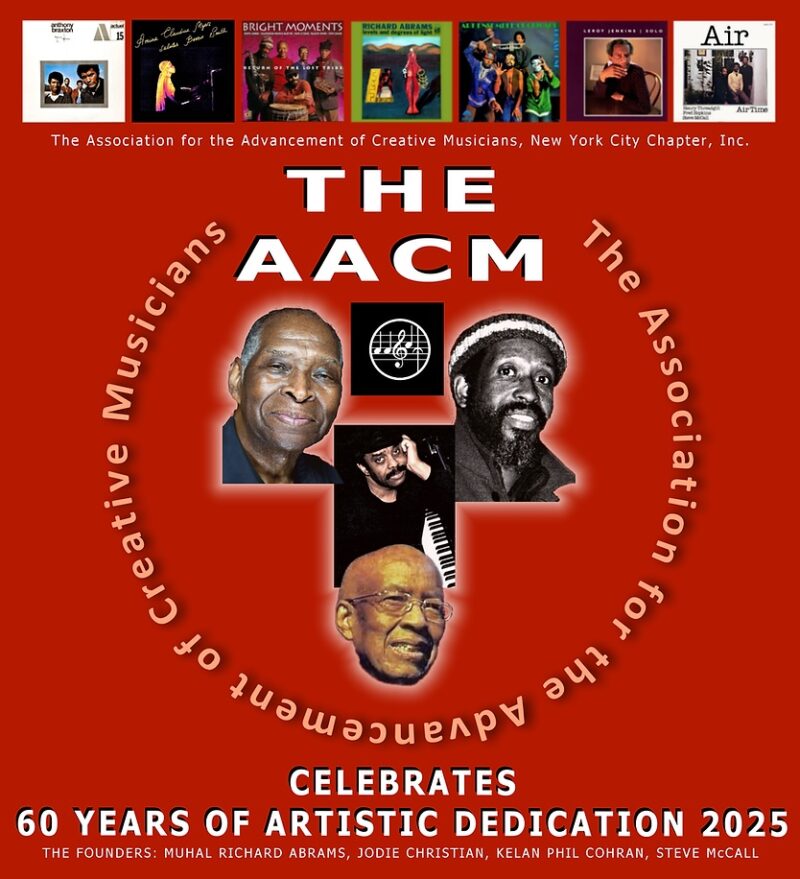

AACMが60周年を迎えた。シカゴに拠点を置くがニューヨークにも支部があり積極的な活動を続けている。

AACM:The Association for the Advancement of Creative Musicians(創造的演奏家の進歩のための協会)は、1965年5月8日、シカゴのブラック・コミュニティに市の助成を得て設立された。初代会長はピアニスト/コンポーザーの“ムーハル”リチャード・エイブラムス。“ムーハル”はスワヒリ語で「首領」を意味する。当初は青少年の非行化を防止するための音楽教育組織だったが、徐々にアフリカン・アメリカン系ミュージシャンの自助組織に活動範囲を広げていった。セントルイスでBAG(Black Artists Group)を立ち上げながらシカゴに移住、AACMの主要メンバーになったレスター・ボウイ (1941~1999) のような例もある。ジャック・ディジョネット (1942~) も初期のメンバーのひとりである。ここで60年に及ぶAACMの全貌を俯瞰する余裕はないので、ひとまず日本との関わりを中心に振り返ってみたい。

https://www.aacmchicago.org/

https://www.aacm-newyork.com/

Delmark AACMシリーズと清水俊彦

AACMの活動をシカゴに止めず、広く世界に知らしめたのが地元のレコード店 Delmark(デルマーク)が発表した「シカゴAACMシリーズ」である。それは、1968年の “ムーハル”のアルバム『Levels and Degrees of Light』に始まったが、日本では旧トリオレコードが呼応、1972年に同作の国内盤をリリースしたのを皮切りにカラパルーシャ・モーリス・マッキンタイアの『Forces and Feelings』(1972) までロスコー・ミッチェル、ジョセフ・ジャーマンを含む10数作をフォローした。このシリーズに激しく共感した詩人で評論家の清水俊彦が専任でライナーノーツを担当、毎回1万字を超える力作を発表、その成果は単行本(清水俊彦『ジャズ・アヴァンギャルド』1990年 青土社)に収録されている。

AACMの活動をシカゴに止めず、広く世界に知らしめたのが地元のレコード店 Delmark(デルマーク)が発表した「シカゴAACMシリーズ」である。それは、1968年の “ムーハル”のアルバム『Levels and Degrees of Light』に始まったが、日本では旧トリオレコードが呼応、1972年に同作の国内盤をリリースしたのを皮切りにカラパルーシャ・モーリス・マッキンタイアの『Forces and Feelings』(1972) までロスコー・ミッチェル、ジョセフ・ジャーマンを含む10数作をフォローした。このシリーズに激しく共感した詩人で評論家の清水俊彦が専任でライナーノーツを担当、毎回1万字を超える力作を発表、その成果は単行本(清水俊彦『ジャズ・アヴァンギャルド』1990年 青土社)に収録されている。

AACM10周年記念と悠雅彦のWhyNotレーベル

もうひとりAACMの活動に心を動かされた日本の評論家がいる。元本誌の主幹・故悠雅彦氏である。氏は筆者を誘ってシカゴに赴き1975年5月のAACM10周年に参加、“ムーハル”やヘンリー・スレッギル (as)、チコ・フリーマン(ts) らの知己を得て世界に先駆け旧トリオ・レコードと彼らのアルバムを共同制作、帰国後パーソナル・レーベル WhyNot (1975~) を新設、相次ぎリリースした。ミュージシャンでいち早くAACMに注目したのがドラムの豊住芳三郎 (1943~)で1971年に活動に参画、帰国後の1975年、アルバム『Message to Chicago』(Nadja/Trio)を通じてエールを送った(このアルバムには後の直木賞作家・原 尞 <1946~2023>がピアニストとして参加している)。

https://www.discogs.com/ja/label/156349-Whynot?srsltid=AfmBOormuYCXHxDAqUUmCaDBMSXInANx02GM0O8ZlAEGO5ZM4QmlfHth

アート・アンサンブル・オブ・シカゴ

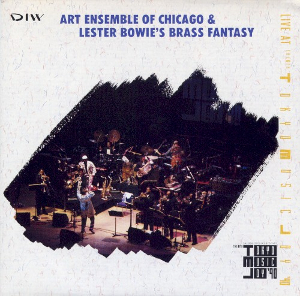

AACMが自ら組織し尖兵として送り出したのがArt Ensemble of Chicago(AEC:アート・アンサンブル・オブ・シカゴ)である。前身は1966年に結成されたロスコー・ミッチェル・セクステット。1969年、パリに拠点を移し、アート・アンサンブル・オブ・シカゴと改名、1970年にパリでドラムスのドン・モイエが参加して5人の固定メンバーとなり、1999年にレスター・ボウイが亡くなるまで継続、尖兵の役割を全うした。日本との関わりは4度の来日と2枚のライヴ盤の制作、1枚のライセンス盤のリリースがある。初来日は1974年、鯉沼利成のあいミュージックが招聘、2度目は10年後に西蔭嘉樹のもんプロダクションが招聘、いずれも多楽器主義者の彼らが持ち込む大量の楽器の扱いに苦慮したことを聞いている。1990年には2月と9月に2度来日。2月は鯉沼ミュージックが主催する「第6回東京ミュージック・ジョイ」(昭和女子大人見記念講堂)で、AECとレスター・ボウイ率いる「ブラス・ファンタジー」が来日。制作されたライヴ・アルバム『Live at the Tokyo Music Joy ’90』(DIW)には、AECとBFが3曲ずつ、両バンドの合同演奏が4曲収録されている。同年、9月にはブルーノートが招聘、東京と大阪の同店で演奏が披露されている。

AACMが自ら組織し尖兵として送り出したのがArt Ensemble of Chicago(AEC:アート・アンサンブル・オブ・シカゴ)である。前身は1966年に結成されたロスコー・ミッチェル・セクステット。1969年、パリに拠点を移し、アート・アンサンブル・オブ・シカゴと改名、1970年にパリでドラムスのドン・モイエが参加して5人の固定メンバーとなり、1999年にレスター・ボウイが亡くなるまで継続、尖兵の役割を全うした。日本との関わりは4度の来日と2枚のライヴ盤の制作、1枚のライセンス盤のリリースがある。初来日は1974年、鯉沼利成のあいミュージックが招聘、2度目は10年後に西蔭嘉樹のもんプロダクションが招聘、いずれも多楽器主義者の彼らが持ち込む大量の楽器の扱いに苦慮したことを聞いている。1990年には2月と9月に2度来日。2月は鯉沼ミュージックが主催する「第6回東京ミュージック・ジョイ」(昭和女子大人見記念講堂)で、AECとレスター・ボウイ率いる「ブラス・ファンタジー」が来日。制作されたライヴ・アルバム『Live at the Tokyo Music Joy ’90』(DIW)には、AECとBFが3曲ずつ、両バンドの合同演奏が4曲収録されている。同年、9月にはブルーノートが招聘、東京と大阪の同店で演奏が披露されている。

ライセンス原盤は1974年にNadja/Trioからリリースされた2枚組LP『Live at Mandel Hall』で、AECから持ち込まれ日本でアルバムに仕立て先行発売したが2年後にDelmarkから公式リリースされた。

https://jazztokyo.org/column/sugawara/post-115176/

日本で制作されたアルバム

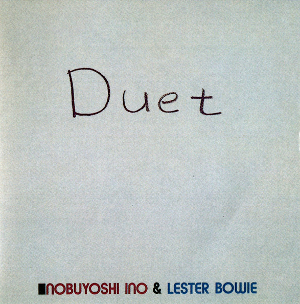

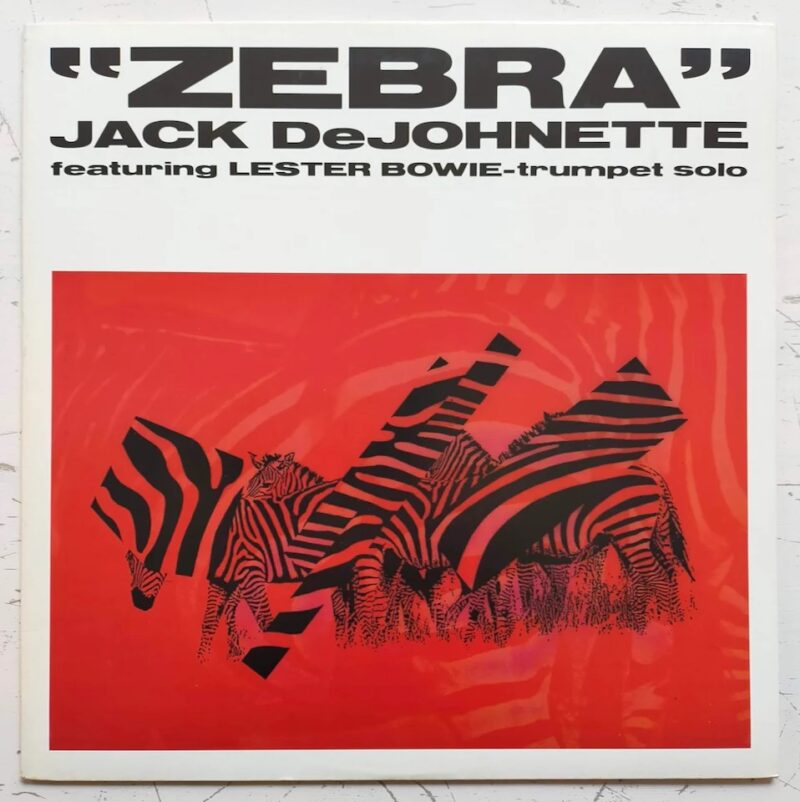

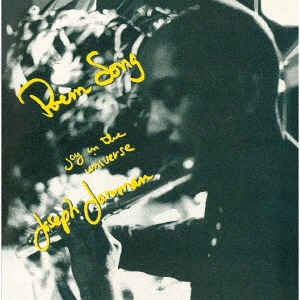

その他、日本との関わりで制作されたアルバムには、悠雅彦元主幹プロデュースによるレスター・ボウイ (tp)と井野信義 (b)の『Duet』(Paddle Wheel 1985)、内藤忠行と筆者が制作したレスター・ボウイとジャック・ディジョネットによる内藤のビデオ作品のための『ZEBRA』(Pan Music 1986)、望月由美制作のジョセフ・ジャーマン (1937~2019) が箏の沢井一恵、ベースの齋藤徹、吉野弘志らと共演した『Poem Song』(Yumi’s Alley 2004)などが記憶に鮮やかである。

アルバムは制作されていないが、単独来日は、ドン・モイエとダグラス・ユワート。ドンは2018年10月来日、梅津和時が中心となり生活向上委員会と座・高円寺で共演。ダグラス・ユワートも複数回来日、豊住らと共演しているはずだが現時点では詳細を特定できないでいる。

https://jazztokyo.org/column/a-view-with-notes/post-37837/

アンソニー・ブラクストンとジョージ・ルイス

ところで、AACMには二人のシンクタンクともいうべき存在がいる。アンソニー・ブラクストン (1945年〜)とジョージ・ルイス (1952年〜)。アンソニーは1969年、上述のデルマーク・レーベルからリリースした2枚組のアルトサックス・ソロ・アルバムでジャズ界の度肝を抜き、翌年にはチック・コリアを中心とするカルテット「サークル」で一気に知名度をあげる。ヨーロッパを中心に活動していたが1972年、日本への入国を試みたもののワークヴィザも帰国の航空券も原資も持っていなかったため羽田空港で拘束、スイングジャーナル誌の児山編集長が保証人、トリオレコードが原盤(『Twon Hall 1972』)を購入、難を逃れた。若気の至りだが、この短期滞在中にDenonレーベルが、佐藤允彦(p)、翠川敬基 (b)、田中保積 (ds)と組ませて秘かに『Four Composition』というアルバムを録音している。その後、欧米を中心に活動し、訪日の実績はない。1994年マッカーサー基金、2014年ジャズ・マスター、2025年ダウンビート詩「名声の殿堂」入りなど晩年には栄誉を重ねている。

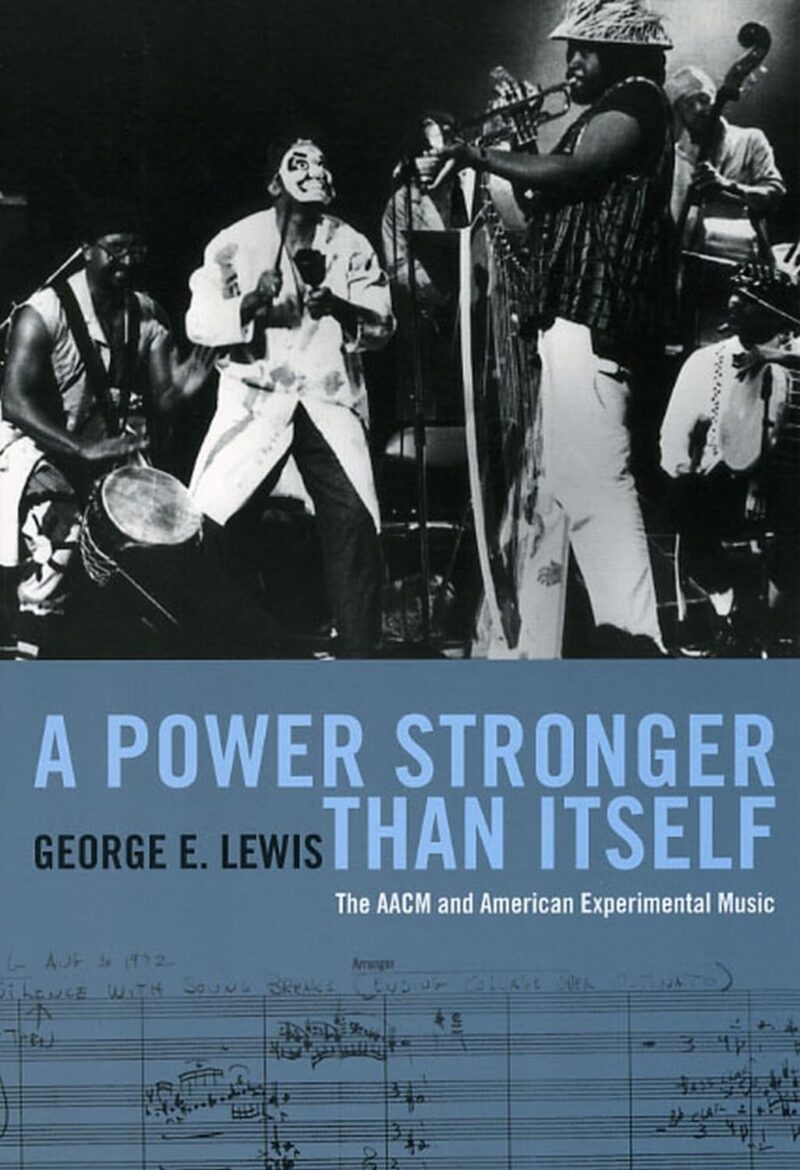

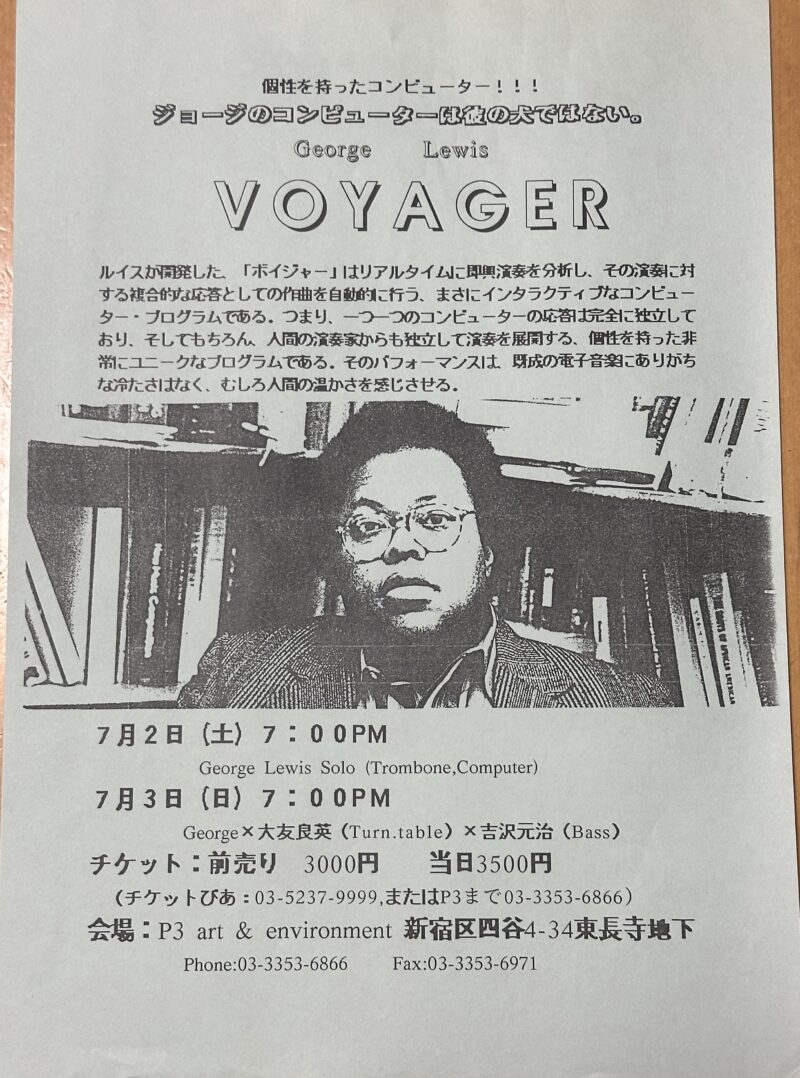

アンソニーはアコースティックにこだわったが、トロンボニストであったジョージ・ルイスはコンピュータ・ミュージックにも進出、インタラクティヴなコンピューター・システムとして「Voyager」を開発、1994年の来日では、7月にトロンボーンとコンピュータによるインタラクティヴな演奏もソロ実演している(@東京四谷・東長寺)。翌日は同所でジョージ、吉沢元治b、大友良英gのトリオによる演奏。同年6月にはEddFarmで三宅榛名pとの共演も。なお、ジョージの初来日は1989年で、2月19日に、ジョージ、トム・コラ、梅津和時のトリオ、2月21日には、富樫雅彦、豊住芳三郎とのトリオで会場は共に埼玉県深谷のSpace Whoでの演奏の記録が残されている。ジョージも多くの栄誉に輝いているが2002年にマッカーサー基金を得ている。ジョージの大きな功績のひとつはAACMについて著作を著したことである。『A Power Stronger Than Itself : The AACM and the American Experimental Music』(The University of Chicago Press 2008)で、2008年に当誌に掲載された横井一江副編集長の書評によると、AACM設立前夜の記述やインタヴューも興味深く、「現在進行形、未来に開かれた視点があること。何よりも研究者の冷静な頭脳、分析能力とミュージシャンの感性、マインドとの絶妙なバランスが、傑出した書物にしたといえる」ということだ(現時点では、筆者は未読)。

https://jazztokyo.org/reviews/books/post-12800/

https://jazztokyo.org/reviews/cd-dvd-review/post-37692/

AACMは音楽シーンの活火山

ここでは二人を取り上げたが、AACMの知性として、さらにワダダ・レオ・スミス(tp, 1941年〜)、ヘンリー・スレッギル (as, 1944年〜)の名を上げておきたい。ワダダはピューリッツァー賞のファイナリスト(2013)、ヘンリーはピューリッツアー賞(音楽部門、2016)、NEAジャズ・マスター(2020)の栄誉をそれぞれ受けている。

AECの3人は鬼籍に入ってしまったが、ロスコー・ミッチェル (1943~)、ドン・モイエ (1946~)は現役であり、筆者らが 50年前に10周年フェスで出会った、ヘンリー・スレッギル、ジョージ・ルイス、チコ・フリーマン、ダグラス・ユワート (1946~)、アミーナ・クローディン・マイヤース (1942~)、それにアンソニー・ブラクストンなどはまだまだ現場で活動を続けている。彼らに続く若手の情報についてはリサーチが及んでいないが、AACMが音楽シーンにおける活火山であることは間違いない。

https://jazztokyo.org/column/inaoka/post-12456/