#27 『最後にして最初の人類』を観る

text by Kazue Yokoi 横井一江

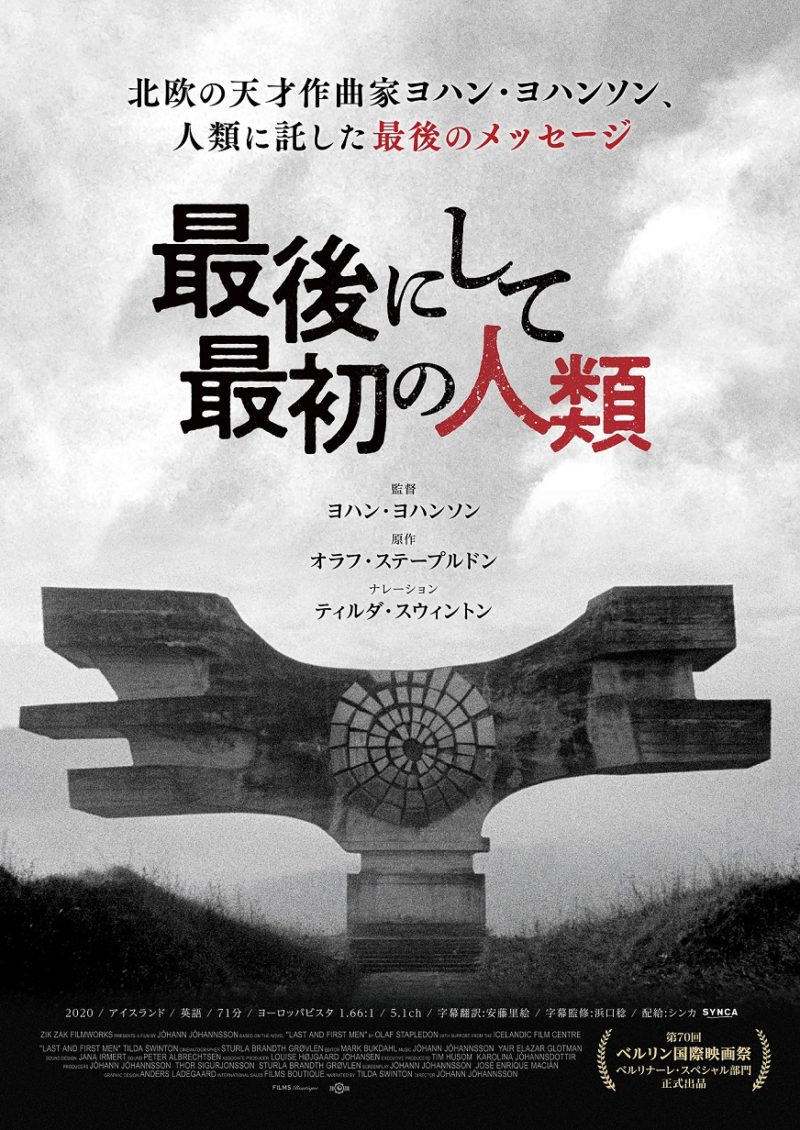

オリンピックの開会式が行われた1週間前の7月23日、ヨハン・ヨハンソン監督・脚本・音楽の映画『最後にして最初の人類』が公開されたので観に出かけた。

2018年に48歳で亡くなった作曲家ヨハン・ヨハンソンについてはポスト・クラシカルの文脈で語られることが多いが、映画『博士と彼女のセオリー』でゴールデングローブ賞を受賞するなど、亡くなる前の約10年間は映画音楽での活躍がよく知られている。私が彼の活動に興味を持ったのは2010年ごろ、ピアニスト矢沢朋子が自身のコンサートのためにヨハンソンにピアノとエレクトロニクスのための作品を委嘱したことがきっかけだった(→コンサート・レポート)。ピアニストとしての技量はもちろんだが彼女のこれはという作曲家を見つける嗅覚は人並み以上のものがあるのだ。その作品《Untitled》は彼女のCD『矢沢朋子/Piano Solo: Absolute-MIX』に収録されている(→CD レビュー)。

2015年、ヨハンソンは映画監督として南極大陸で撮影した短編映画『End of Summer』を制作している。そのサントラ盤も後にリリースされたが、2016年のメールス・フェスティヴァルでは映像+実演という形で上映していた。まずモノクロ16ミリフイルムで映像を撮影し、サウンドトラックで使用する作品を作曲したのだろう。『最後にして最初の人類』も同様のプロセスで制作されたのではないだろうか。『最後にして最初の人類』は、ヨハンソンが存命中の2017年、マンチェスター・インターナショナル・フェスティヴァルでフイルムを映し、女優ティルダ・スウィントンの朗読を流しながら、BBCフィルハーモニーが演奏するという形態でマルチメディア・プロジェクトとして初演している。その後、一年経たずにヨハンソンが亡くなり、ベルリン在住の音楽家ヤイール・エラザール・グロットマンが映画音楽として完成させ、2020年のベルリン国際映画祭でワールド・プレミア上映された。

映画では、16ミリフイルムで撮影された旧ユーゴスラヴィア各地にあるスポメニック(戦争記念碑)が次々とそして延々と映し出される。スポメニックはチトー政権下で次々と創られた巨大なモニュメントだ。かつては多くの人が訪れ、切手や紙幣にも描かれたスポメニックの現在の姿を捉える。そこには、それぞれの物語があったに違いない。多民族、様々な宗教が混じり合うユーゴスラビアだけに、「国家の物語」をパルチザンの戦いと社会主義革命に求めたとしても不思議ではなく、そのイデオロギーの象徴がスポメニックだったといえる。

このような映像はゴッドフリー・レッジョ監督、フィリップ・グラスが音楽を担当した『コニヤスカッツィ』(1982年)を思い出させた。だが、それとは違い、音楽と共にスウィントンの朗読が重要な役割を果たしている。原作はオラフ・ステープルドンが1930年に書いたSF『最後にして最初の人類』とクレジットされている。とはいえ、この映画は原作のストーリーを追ったものではない。原作は最初の人類から海王星に移住したのち絶滅の日に近づいている最後の人類(第18期人類)までの壮大な叙事詩だ。そこには、人類が犯す様々な愚行や悪性の病原菌の流行やウイルスの伝播など、現代を想起させることが多々起こり、人類は繁栄と凋落をくり返す。その事象に予言的なものを感じるかもしれない。しかし、考えてみれば、そのような兆候は90年前に既にあったと言っていいだろう。科学技術は進化したが、本質的なところでは人類は大して進化していないともいえるのだ。映し出させるスポメニックは物語のメタファーとして機能している。彼はむしろ、スポメニックにインスパイアされて、ステープルドンの小説に行き着きいたのではないか。

映画で使われたテキストは、原作のごくごく一部にすぎない。スウィントンは「聞いてください。私たち最後の人類から伝えたいことがあります。地球年で約20億年後の未来からあなたたちに語りかけています。天文学者達の発見によれば人類の滅亡が迫っています。あなたたちを助けます。私たちも助けてほしいのです」と淡々と語りかける。つまり、過去を変えることで未来が救われる、ということを伝えようとしているのだ。その声が音楽と相まって、緊張感をもたらす。映像と廃墟に響く鎮魂歌ともいえるドローンを効果的に用いた幻想的な音楽と朗読が一体化して物語を表現している。そして、コロナ禍の今だからこそ、よりその言葉が迫ってきたのだろう。

観終わった後、重さを抱えながら映画館を出ると、緊急事態宣言下であることを皆忘れているような人出だった。夜8時閉店で店を出た人達だろうか、そのまま家路につくとは思えない様子、オリンピックの開会式にも興味なさげである。雑踏の中をティルダ・スウィントンのナレーションとヨハンソンの音楽がまだ頭の中で谺した状態で帰路についた。

映画では引用されていなかったが、原作は最後の人類の最後に生まれた若者のことばで締めくくられる。

少なくとも、人間そのものが音楽であり、その壮大な伴奏、すなわち嵐や星たちを生み出す音楽を創造する雄々しい主旋律なのです。その限りでは人間そのものが万物の不滅の形式に潜む永遠の美なのです。人間であったことは、なんとすばらしいことでしょう。ですからわたしたちは、心の底からの笑いと平安を胸に、過ぎ去りし日々とわたしたち自身の勇気に感謝を捧げつつ、ともに前進すればいいではありませんか。どのみちわたしたちは、人間というこのつかの間の音楽を美しく締めくくることになるでしょうから。(オラフ・ステープルドン『最初にして最後の人類』浜口稔訳、国書刊行会、2004年)

この言葉がヨハンソンの音楽を表しているように、彼の遺言のように思えるのは私だけだろうか。

映画『最初にして最後の人類』公式サイト

https://synca.jp/johannsson/