ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #113 Branford Marsalis <Belonging>

この2025年3月28日にBranford Marsalis(ブランフォード・マルサリス)の『Belonging』がブルーノート移籍第一弾として発表される(この記事が公開される頃にはリリース済み)。編集部を通してユニバーサル・ミュージックからサンプル音源を頂いたので早速聴いてみた。なんとびっくり、Keith Jarrett(キース・ジャレット)の1974年作品の同名アルバムと曲目から曲の並び順まで同じだ。アレンジが奇抜だというわけでもない。コピー作品でもない。敢えて言えばカヴァー作品か。

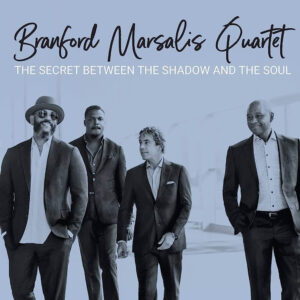

このアルバムに関するインタビュー記事をNola.comに見つけた。「このアルバムはキースのオリジナルに対するあなたの新しい解釈ですか?」との問いに対して、全然違うよ。昔のジャズ・ミュージシャンはみんなポピュラー音楽を使ってインプロビゼーションしてただろう。それと同じだよ。キースのあのアルバムは、ぼくのクァルテットのメンバー全員にとって重要な曲が連なってる。それを演奏したかっただけだよ(意訳)。事の起こりは『The Secret Between the Shadow and the Soul (2019)』で<The Windup>を録音した時に、ベースのEric Revis(エリック・リーヴィス、日本ではレヴィス)が「あのアルバム丸ごと録音したいね」と言ったことから始まり、パンデミック中にその想いが膨れ上がったのだそうだ。「どういうアルバムにしようとか深く考えなかったよ。カヴァーとして演奏しても、このバンドメンバーそれぞれの経験がオリジナル録音のメンバーと違うから同じ演奏にはならないのがわかっていたからね。」

キースのこのアルバムは、彼のヨーロピアン(またはスカンジナビアン)・クァルテットの1作目で、この後1979年まで5作発表している。これに対し彼のアメリカン・クァルテットは1971年から1976年までの間に13作も発表している。つまり、このアルバムはアメリカン・クァルテットでの活動の合間に2日間で録音されたアルバムだ。彼の代表作の一つとなる『My Song (1978)』もこのグループによるものであることが興味深い。アメリカン・クァルテットのメンバーはDewey Redman(デューイ・レッドマン)テナー、Charlie Haden(チャーリー・ヘイデン)ベース、Paul Motian(ポール・モチアン)ドラムス。それに対しヨーロッパ・クァルテットのメンバーはJan Garbarek(ヤン・ガルバレク)テナー、Palle Danielsson(パレ・ダニエルソン)ベース、Jon Christensen(ヨン・クリステンセン)ドラムス。なぜヨーロッパとアメリカを分けていたのか、恐らくレーベルとの契約の関係だと思う。ヨーロッパはECM、アメリカはインパルスだ。キースは音楽的な内容を維持してこの2クァルテットを構成していたが、大きな違いはレッドマンとガルバレクのタイム感の違いだと思う。この二人のスタイルは似ているのだが、レッドマンはゴリゴリのグルーヴ感をプンプン匂わせており、反対にガルバレクは基本的な立ち位置が違う。これに関しては本誌No. 270、楽曲解説#59でGary Peacock(ゲイリー・ピーコック)を取り上げた時に触れたので、是非ご覧頂きたい。

今回のブランフォードのクァルテットによる『Belonging』のキースのクァルテットによる演奏との違いは、もちろんブランフォードのスタイルがレッドマンやガルバレクとかなり違うということもあるが、なんと言ってもリズムセクションだ。特にドラムのJustin Faulkner(ジャスティン・フォークナー)はキースが選ぶドラマーよりグルーヴ感が深いし、ビハインド・ザ・ビートでスウィングする。キースの特異性は、本人はゴリゴリとグルーヴするのが看板なのに彼が選ぶリズムセクションはいつもグルーヴ系ではないということだ。だからこそキースのグルーヴ感が強調されてあれだけ特殊なトリオのサウンドを生み出したのだと思う。これに関して本誌No. 240、楽曲解説#29で『After The Fall (2018)』を取り上げた時に触れたので、こちらも参考にご覧ください。それにしてもこのブランフォードの『Belonging』、ピアノのJoey Calderazzo(ジョーイ・カルデラズオ、日本ではカルデラッツォ)がどう立ち向かったのかが気になるところだ。いくらジョーイが実績を誇るアーティストだと言っても、キースの影を見ずに演奏することは不可能だろうと思う。自分がジョーイの立場だったらノイローゼになりそうだ。前回のように1曲だけというなら単なるカヴァーだが、今回のアルバム丸ごと1枚、編曲もされずにそのまま演奏するという趣向となると話しが違う。誤解のないように言及するが、ジョーイの演奏は筆者の危惧をよそに実に素晴らしい。ガンガンだ。それと、ブランフォードとのルバートの息がピッタイなのに感心した。ちなみにタイトル曲の<Belonging>はオリジナルの3倍強の長さの7分半で、圧巻だ。調べてみると、ブランフォードのこういう企画はこれが初めてではない。2004年に『Branford Marsalis Quartet – Performs Coltrane’s Love Supreme Live In Amsterdam』という『至上の愛』の丸ごとカヴァー・アルバムを発表している。但し、これはライブ録音だった。

今回のブランフォードのアルバム1トラック目、先行発表された<Spiral Dance>が始まると、ジョーイがあのキースの一度聴いたら忘れられない左手のオスティナートを1オクターブ上で弾いていることにすぐに気が付く。もちろん全く違和感はない。これは意図的なアレンジなのだろうか。もうひとつ面白いインタビュー記事を見つけた。『The Secret Between the Shadow and the Soul (2019)』のリリース直後にJazzTimesに掲載されたものだ。その中で、「マイルスのやり方と同じで、自分はバンドにどう演奏しろとは言わない。こういう演奏はするな、とは言うけどね。」と語っている。

Branford Marsalis

筆者はジャズを勉強し始めた80年代終わり頃からブランフォードが好きだった。ブランフォードの弟、Wynton Marsalis(ウィントン・マルサリス)の『Think of One (1983)』と『Black Codes (From the Underground) (1985)』や、ブランフォードがSting(スティング)のバンドに参加したためにウィントンのバンドを追い出されてからのリーダー作品、『Royal Garden Blues (1986)』、『Renaissance (1987)』、『Random Abstract (1987)』、『Crazy People Music (1990)』などを実によく聴いた。なんと言ってもブランフォードのあの音だ。あの不思議な、誰にも真似できないようなタンギングでものすごいグルーヴ感を出す。それと、トリル・キーを使った時のピロッっという、ブランフォード印のあの説得力ある音だ(と、言葉での説明は不可能だとは思うが)。

実は何を隠そう、筆者はポップの世界に行ってしまったブランフォードをこの頃からなんとなく聴かなくなってしまった。習い始めのジャズに固執していたこちら側の若気の至り、というやつだ。同じようにブランフォードにも若気の至りがあった。キースの『Belonging (1974)』が発表された当時ブランフォードは14歳でファンクにしか興味がなかった。翌年1975年にキースの名作『The Köln Concert』が発表された。友達がみんな賞賛するので聴いてみたけれど、全然いいと思わなかったそうだ。

“And I did what young, dumb people do: I took this one record and made it a metaphor for all of his music and said, ‘I don’t want to hear that. I heard him once.”

「よくある若気の至りってやつだよ。この1枚だけでキースの音楽を知った気になって、一度聴いて興味がなかったから二度と彼の音楽を聴こうとしなかったのさ。」

その10年後の1986年頃、ツアー中に親友の故Kenny Kirkland(ケニー・カークランド)がヘッドフォンをブランフォードの頭に被せた。キースの『My Song (1978)』が鳴っていて、あまりの凄さにびっくり仰天。数分後カークランドがそのヘッドフォンを取り戻そうとした時にガッと両手で抑えて外させなかったのだそうだ。それがきっかけで『Belonging (1974)』を手に入れ、すっかり虜になったと語っている。

大昔、筆者がまだジャズを全く知らなかった頃、ひょんな経緯からブランフォードに名刺を渡したことがある。その後突然彼から絵葉書が来た。当時英語がわからなかった筆者は返事を書かなかった、それが悔やまれる。だが、彼はナイス・ガイだという印象をずっと持っていた。だいぶ時間が経ってからスティングの『The Dream of the Blue Turtles (1985)』のドキュメンタリー映画である『Bring On the Night (1985)』のDVDを手に入れた時、ブランフォードの斜めに構えた態度に多少驚いた。

「ロック・スターになりたいと思わないし、自分にスターになる素質があるとも思ってないさ。オレはミュージシャンだからな。スターに適した行動や、発言や、笑い方なんかする気はないよ。スターのパーティーとかにも行きたくもないしね。スティングとのこの短い時間に(実際にはこの後4年間レギュラーを務めた)沢山のスターたちに会ったけど、その度にグェとしたぜ。彼らの音楽がどうとかじゃあなくて、スターたちに染み付いた身のこなしとかの話だよ。そういう中に入るってのが我慢できなかったよ。」(意訳:DVD1時間1分付近)

スティングのドキュメンタリーで、しかも参加メンバーなのにこういう発言をするとは正直驚いた。そう言えば1992年にアメリカ全国放送の人気番組、「The Tonight Show with Jay Leno (邦題:ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノ)」のハウス・バンドのリーダーを2年で辞めた時も、「オレはミュージシャンなのに、放映中レノのジョークに笑わなくちゃいけないのが我慢できなかった。」などと言っていて驚いたのを思い出した。筆者の知っているアメリカ人は、特にアーティスト系は公の場でネガティブなことを言わない。ネガティブな意見は自分の価値を下げると考える人が多い。実は筆者も「そういうことは言わない方がいいよ」と注意されたことがある。しかも親しい20代の若者に、だ。今回見つけたインタビュー記事からもナイス・ガイの印象は受けなかった。絵葉書をもらった筆者としてはこのブランフォードの態度の落差がどうにも気になったので、80年代にNYCでマルサリス兄弟の隣に住んでいて、彼らと親しい付き合いをしていた音楽ジャーナリスト兼外科医の小川隆夫氏にZoomで連絡してみた。氏のアーティストたちとの広いお付き合いは半端ない。「生き字引き」ってやつだ。あの帝王マイルスとも親しい付き合いをしていた。なんと、故Wallace Roney(ウォレス・ルーニー)に懇願されて彼をマイルスに紹介したのは氏であった。氏の著書はざっと数えただけでも60冊以上。筆者も数冊所持している。どれも面白くて引き込まれる。氏はなるべく自分の意見は含めず、事実を伝えることに徹しているが、そもそも氏が体験した数々の事実自体が半端ないのだ。

やはり小川氏はブランフォードとスティングの始まりに立ち会っていた。氏はスティングの秘密公演があるという噂を聞いて、業界のあちらこちらに打診すると誰もそんなものがあることを知らない。途方に暮れて横断歩道で信号待ちをしていると後ろから肩を叩かれた。ブランフォードだった。スティングの秘密公演を知ってるか、と聞くと、なんとブランフォードはそのバンドに乗っているから連れてってやろうか、と誘われて飛びついたそうだ。L.A.でのジェイ・レノの番組収録にも何度か招待されて同行したそうだ。結局インタビューなどで歯に衣着せぬ発言をしていても、ブランフォードはスティングやジェイ・レノとは今でも大の仲良しらしい。YouTubeにブランフォードがジェイ・レノに別れを告げるクリップがあった。それを観るとツアーに出るから辞めるのであって、ブランフォードが番組出演に不満を持っていたとはとても思えない(YouTune →)。また、スティングは他のインタビューで「作曲する時にすでにブランフォードのソプラノ・サックスが聞こえるんだ。」と言っていたのを覚えている。また、1989年に大ヒットした映画、『When Harry Met Sally…(邦題:恋人たちの予感)』で有名になった名優、Billy Crystal(ビリー・クリスタル)がブランフォードのことを「ありのままでいられるアーティストだ」と言っていたことがあった(ブランフォードは役者としてもあちらこちらに登場している)。他人にどう思われようが関係ない、と言ったところか。それとも単にインタビューが苦手なのかも知れない。小川氏はマルサリス兄弟のことをものすごく気のいい友達と語っていた。弟のウィントンの方が公の場で正しい発言をし、黒人の立場でジャズを守る運動に徹しているのに対し、長男のブランフォードの方がお気楽にスティンングやGrateful Dead(グレイトフル・デッド)などのジャズから離れた場所で演奏を楽しんで、インタビューなどでも正しい発言をしようとはこれっぽちも思っていないところが面白い。アルバム1枚丸ごとカヴァーすることも、きっとお気楽にやっているに違いない。小川氏の話によると、80年代前半のウィントン兄弟の合言葉は「自分たちがジャズの推進力だ」と「黒人だからと後ろ指を差されない行動をする」だったそうだ。それだけにブランフォードがスティングのバンドに参加したのはウィントンにとってショックだったのかも知れない。

ブランフォードの音楽

ブランフォードの音楽は「進化するジャズ」ではない。彼はそれに対し興味深いコメントをしていた。

“I’m not part of the concept crowd, this idea that musicians have to come up with a new concept on every record.”

「自分は新譜制作の度に新しいアイデアを生み出すというコンセプトを重要視するアーティストたちの仲間じゃない。」

“When Einstein came up with the theory of relativity, he didn’t come back two years later and say, “I need some new shit.” It took him forever to get to that one. And it was a discovery, not an invention, because the data was pre-existing. He stared at the same forest as the other physicists, but the trees made sense only to him.”

「一般相対性理論を発表したアインシュタインは、その数年後に新しいアイデアを発表しなくちゃいけないなんて言わなかっただろう。彼は永遠に同じことを追い求めた。それと、彼の理論は発明ではなくって発見だ。既存のデータの解析だからな。彼は他の物理学者と同じ森に立ってたのさ。だけど、そこの木々を理解したのは彼だけだったということだ。」

発想は面白い。ブランフォードの音楽は進化するジャズではない、と言っているのは本人で、それは正確ではない。何せ90年代にジェイ・レノの番組のためにL.A.に移住した時にブランフォードが結成したバンド、「Buckshot LeFonque (バックショット・ルフォンク)」のジャズ・ファンクは実に新しかった。すっかり忘れていたこの2枚のアルバム、今掘り起こして楽しんでいる。当時はこの2枚に全く興味がなかったが、今聴くとご機嫌だ。このジャズ色の強いヒップホップはもっと注目されてもよかっただろうと思ってしまう。筆者にとって興味深いのは、このバンドの音楽はご機嫌だが、結局ブランフォードのクァルテットの音楽の方が強くブランフォードの匂いをさせていることだ。

“The music is a reflection of my life. But the guys who say, ‘You can’t play the blues unless you’ve lived them’—what the fuck does that even mean? I gotta have my teeth punched out before I can play the blues? Of course not.”

「(自分の)音楽は自分の人生の投影ではある。だけど『ブルースはその人生を歩まなければ演奏できない』とか言うやつがいるが、そいつぁ馬鹿げてる。殴られて歯を折られなくっちゃブルースの演奏ができないってのか?んなわけはねぇだろう。」

ブランフォードとウィントンは10代にR&Bバンドで稼ぎまくっていた。ウィントンが父親のEllis Marsalis Jr.(エリス・マルサリス)に、自分たちが父親のジャズよりシンプルな音楽の演奏で稼ぎまくっていて気分が悪くないかと聞くと、「これ(ジャズ)は自分の選択だ。他に何も言うことはない。」と言ったそうだ。ブランフォードも現在のクァルテットでの演奏活動に同様の意見だそうだ。

“Don’t choose some shit that’s unpopular, then be pissed off that it’s not popular.”

「ポピュラーじゃない音楽(ジャズ)を選んでおいて、その音楽がウケないと文句を言っちゃいけねえ。」

ジェイ・レノの番組を去ってミュージシャンに戻りたいと思っていた時、父親が「もし番組を去るなら、一生金のことで文句を言うなよ」と言ったそうだ。しかし父親はブランフォードにミュージシャンに戻って欲しいと思っていた。それなのに念を押したのは、つまり、ジャズの道は厳しいことを再確認させるという親心であった。

この『Belonging』、父親がニューオリンズに残した「Ellis Marsalis Center for Music (エリス・マルサリス音楽センター)」で録音された。ブランフォードはここで芸術監督を務めている。ここでの仕事に満足しているか、という問いに対し、「ミュージシャンを育てようなんてことはしていないんだ。鍵っ子たちが過ごせる場所を作ってるだけだよ。ミュージシャンになるっていうのは自分を発見するということで、それに対して学校なんて必要ないからな。」と答えている。

「楽器をチラつかせて子供達を誘い込むのさ。でも音楽はほんのおまけ。宿題をする場を提供してるんだ。オヤツは全部果物や野菜で、お菓子は置いてないよ。」

Branford Marsalis Quartet

このグループは1986年に発足した。初代のメンバーは42歳の若さで1998年に亡くなってしまったKenny Kirkland(ケニー・カークランド)ピアノ、Robert Hurst(ロバート・ハースト)ベース、Jeff “Tain” Watts(ジェフ・テイン・ワッツ)ドラムス。最初のアルバムは『Crazy People Music (1990)』だったと記憶する。むちゃくちゃエキサイティングなグループだった。ブランフォードはインタビューで「自分にはバンド行動が重要だ」と語っている。例えば、Ornette Coleman(オーネット・コールマン)やDavid Murray(デヴィッド・マレイ)をゲストに迎えて活動していたグレイトフル・デッドにブランフォードが参加した時「またジャズ・ミュージシャンがゲストに来やがったぜ」と思われたらしいが、自分はバンドの一員として参加し、Jerry Garcia(ジェリー・ガルシア)が他界する1995年まで何度かツアーにも参加している。

ブランフォードは1985年の「Live Aid」にスティングと出演している。このロンドンで開催されたアフリカ難民救済コンサートはウッドストックより大規模だった。そのステージでブランフォードはスティングとデュオで<Roxanne>を演奏し、そこにPhil Collins(フィル・コリンズ)が参加し、3人で<Every Breath You Take>を演奏した。すごい。ブランフォードは、ゲストでもなくサポート・ミュージシャンでもなく、対等のアーティストとしてこういう場に登場できる稀な存在だと思う。

ちなみに、ブランフォードのアルバムにはゲストを迎えた大規模のプロジェクト作品が多い。例えばグラミーを受賞した名作『I Heard You Twice the First Time (1992)』は、B.B. King(B.B.キング)やJohn Lee Hooker(ジョン・リー・フッカー)をゲストに迎えた大プロダクションだった。だから自分にとってバンド行動が重要とブランフォードが言ったのには多少驚いた。インタビューでこんなことを言っていた。ジャズにはあまりバンド演奏という概念がない。20年も同じメンバーでやっていて、メンバーの入れ替えをしたいと思ったことはないのか、と聞かれることがある。そうすると「ローリング・ストーンズがこんな長いこと同じメンバーでやってるのに?」と言い返すのだそうだ。ジョーイとエリックはもう20年以上在籍している。ジェフ・ワッツの後釜に入ったジャスティンは参加してから10年だ。

「このバンドはツアーし続けるのさ。もうレコードが売れる時代じゃないからな。聴衆は目で聴く。だから素晴らしいステージを披露して喜んでもらうのさ。」

“It’s like the old joke about the milkman who wins a million dollars in the lottery and they say, ‘What are you gonna do with all that money?’ ‘I’m just gonna feed the cows till the money runs out.’”

「古いジョークにあるだろう。100万ドルの宝くじに当たった牛乳屋にそのお金どう使いますかと聞いたら、その答えは金が尽きるまで牛の餌を買うよ、って。」

<Belonging>

今回の楽曲解説にどの曲を選ぶか実に迷った。最初1トラック目の<Spiral Dance>の解説をしたかった。なんともかっこいい曲だからだ。だが3トラック目の<’Long As You Know You’re Living Yours>も5トラック目の<The Windup>もキースの作曲の面白さ満載だ。ちなみにこの『The Secret Between the Shadow and the Soul (2019)』にも録音された<The Windup>は今回新しい録音だ。聴き比べるとなかなか面白い。散々迷った挙げ句、タイトル曲の<Belonging>を選んだ。この曲は実に美しい。

キースのオリジナル録音はメロディーのみ3コーラス演奏されたものだった。最初はキースのソロ・ピアノ、次がガルバレクのテナー、最後がテナーを1オクターブ上げてのコーラス。かなり印象が強く残る曲だ。ブランフォードはメロディーに留まらず、ピアノとソプラノ・サックスのインプロビゼーションを加えている。これがすごい。ブランフォードのソロの最終コーラスでの盛り上げ方はもう鳥肌ものだ。さらに、この曲のパルスはルバートなのではっきりしたビートがないのに、全員のパルスが一致しているのがすごい。これが長年一緒に演奏してるバンドの技だ。

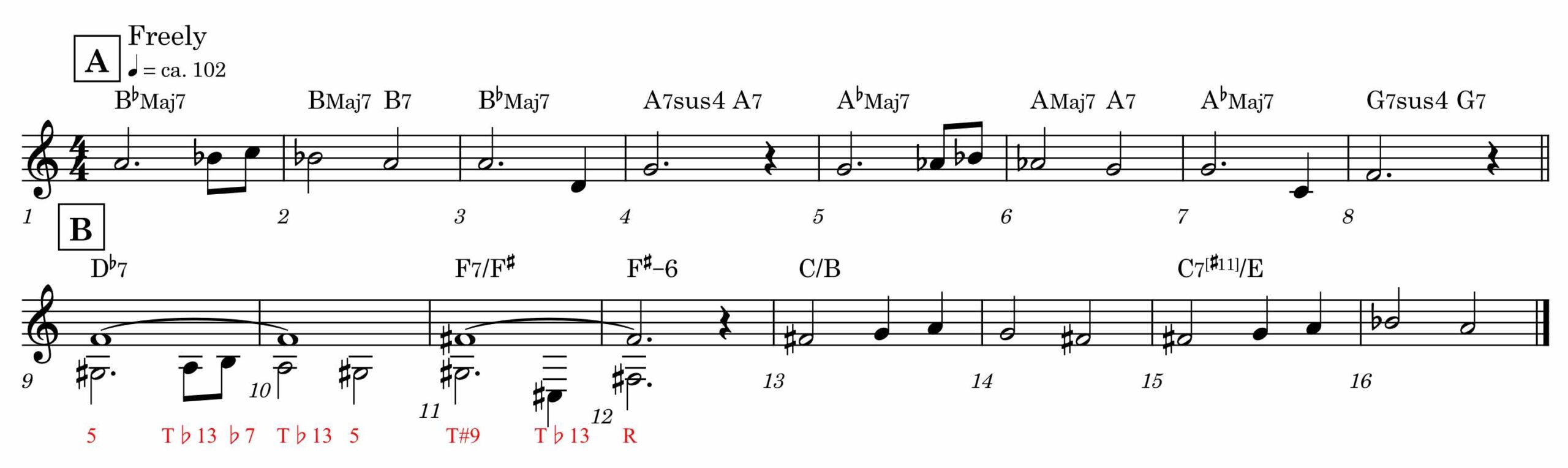

この手の曲をトランスクライブするのは簡単ではない。キースのオリジナルはピアノとテナーだけのデュオなので、ベース音がはっきりしないのとキースの自由なヴォイシングがコード名の判別を難しくする。手がかりはキースの手の動きでコードスケールを追っていくしかない。まずは採譜をご覧いただこう。

ご覧の通り16小節フォームだ。最初の8小節はシーケンスになっている。つまり前半の4小節フレーズ「起」を後半4小節「承」が全音下で継承している。まず興味深いのが2小節目だ。コードはBメジャーだが、メロディー音がコードの特性を変化させている。最初2拍はB♭の調性に対するナポリの6、つまり♭Maj7で、後半の2拍はドミナントであるF7の代理コードであるB7だ。この運びが実におしゃれ。4小節フレーズの最後はキースお得意のサス・コードからのドミナントへの移行だ。そのドミナントは次のコードに対するドミナントの代理コードとしてピボットしているところがまたおしゃれ。

さて、注目は続く4小節、起承転結の「転」の部分だ。キースはいきなりD♭7をオルタード・テンションなしにストレートでヴォイシングしている。ひょっと見るとこのD♭7コードは直前のG7の代理コードではないか。もちろんフレーズの最初のコードなので代理コードとしての関連性はないが、その前の小節との見えない糸感がある。キース恐るべし。この9小節目からの2小節、ガルバレクはガイド・トーンであるF音を延ばしてバックグラウンドに役割変更。ここでのブランフォードは演奏自体を止めてジョーイにメロディー役を渡している。ピアノが1オクターブ下でモチーフを受け継ぐからだ。ここで使われる音がこの曲の目玉だ。左手でストレート・ミクソリディアンを弾いていなが、モチーフはオルタード・テンションであるT♭13を挿入して不安感を醸し出す。次の10小節目のダウンビートでは、T♭13に加えてキースはT#9までヴォイシングに挿入している。その後半2拍ではストレート・ヴォイシングに戻してぶわぁと開放感を出す。続く11小節目もオルタード・コードだ。F7コードに対するテンション♭9をベース音にしている。しかもキースが低音で弾いてるモチーフもFドミナント・コードに対するオルタード・テンション、T#9とT♭13だ。そして、この「転」の最後はF#-6で直前のオルタードのサウンドから解放する。だが、キースは最後の「結」の4小節でも凝ったヴォイシングでまたしても不安感を煽る。まず前半2小節はCリディアンにわざわざ禁則であるB音をベースで弾いている。なぜ禁則か。それは1オクターブ上のC音との間に短9度の音程が生じ、コードのキャラクターが破壊されるからだ。後半の2小節はドミナント#11の展開系だ。お気付きだろうか。このパターンは2小節目と6小節目のパターンの、メジャー → ドミナントというモチーフの継承なのだ。キースの作曲は実に奥が深い。ため息が出る。

さて、ブランフォードは、またはジョーイはキースのコードを変更している。まず11小節目と12小節目は両方ともF#マイナー(Maj7)コードにしている。俗に言う旋律的短音階ヴォイシングだ。サウンド的にはキースのオリジナルに近いので聞き流してしまうかも知れない。続く13小節目がB-7に変更されているのにはちょっと驚いた。何せキースのオリジナルの意図から離れるからだ。そして最後の2小節は単純にE-7(♭5) にしているのは良いのだが、メロディーはF#というロクリアンには存在しない音だ。とは言え、ジョーイもブランフォードも、それにバンド全体の演奏がともかく素晴らしいので理論はどうでも良い。是非じっくりお楽しみ下さい。

Buckshot LeFonque, Joey Calderazzo, Eric Revis, Justin Faulkner, エリック・リーヴィス, Kenny Kirkland, ケニー・カークランド, The Tonight Show with Jay Leno, ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノ, Takao Ogawa, Grateful Dead, グレイトフル・デッド, ジャスティン・フォークナー, バックショット・ルフォンク, ジェフ・テイン・ワッツ, Jerry Garcia, Live Aid, Phil Collins, フィル・コリンズ, B.B. King, B.B.キング, John Lee Hooker, ジョン・リー・フッカー, エリック・レヴィス, ヤン・ガルバレク, キース・ジャレット, パレ・ダニエルソン, Wynton Marsalis, ウィントン・マルサリス, Keith Jarrett, ブランフォード・マルサリス, jan Garbarek, ヨン・クリステンセン, Palle Danielsson, Jon Christensen, ロバート・ハースト, 小川隆夫, Robert Hurst, スティング, Sting, ジェリー・ガルシア, Branford Marsalis, Jeff “Tain” Watts, ジョーイ・カルデラッツォ