ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #118 Don Was & the Pan-Detroit Ensemble<Midnight Marauders>

2011年から米ブルーノート・レコードの社長を務めるDon Was(ドン・ウォズ)が率いる「The Pan-Detroit Ensemble」が、来たる9月27日の「Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN」に出演するために来日予定、それに合わせてデビュー・アルバム、『Groove In The Face Of Adversity (2025)』が日本先行発表されるということで音源が送られて来た。アメリカでのリリースは10月10日だ。1曲目を聴いて、グルーヴがあまりにも特殊なのでびっくりした、と同時に彼は名プロデューサーというだけでなく、実はベーシストだったと初めて知った。

ドンが子供の頃の話だ。日曜だから友達と遊びに行きたいのに、母親の用事に付き合わされた。その出先でのことだ。母親は不機嫌な自分を車に残して用足しに出た。退屈して車のラジオを点けると、Joe Henderson(ジョー・ヘンダーソン)の『Mode for Joe (1966)』のタイトル曲が紹介されていた。

“And if you come in at around 41 seconds, you hear what sounds like these anguished cries.”

「41秒あたりで(実際には44秒付近)で苦悩の唸りが聞こえる。」

“And it matched my mood exactly. My frustration with not being able to hang out with my friends.”

「この(ヘンダーソンのテナーの)サウンドが、友達と遊びに行かせてもらえなかった自分の不満の気持ちと合致したんだ」

“But then Joe Chambers kicks in (中略). He starts swinging with that great ride cymbal. And Joe falls into the groove.”

「(ヘッドが終わってソロに入ると)ジョー・チェンバースのご機嫌なライド・シンバルが始まる。そのグルーヴにヘンダーソンがすっぽり入る。」

“And the message that came through to me with that music was, I thought Joe Henderson was talking to me.”

「ジョー・ヘンダーソンが彼の音楽を通して自分にメッセージを送ってると確信したんだ。」

“And he was saying, Don, you got to groove in the face of adversity.”

「ドン、逆境でもグルーヴしなくちゃいけないんだよ、と彼(のテーナー)が語りかけて来たんだ。」

今回参考にしたWBGOラジオのインタビューからの一節だ。ドンは他の色々なインタビューでも、「音楽は、聴き手が自分の状況と何らかのかたちで関連付けできるものであって欲しい」と言っている。そして、この『Groove In The Face Of Adversity (逆境でグルーヴする)』がこのアルバムのタイトルだ。ドンはこの逆境の意味を説明していないが、現在の不穏なアメリカの政治事情に対するものと理解する者は多いと思う。このボストンでも、来月軍による移民狩りが始まるという警告が数日前に発せられた。

Don Was(ドン・ウォズ)

彼がブルーノート・レコードの社長であることと、グラミー賞受賞式典で名前をよく聞く名プロデューサー程度の認識しかなかったが、今回色々調べてその功績の大きさに驚いた。ちなみに、「Was」はウァズとウォズの中間の発音なのでカタカナで表記するのが難しいが、やはりウォズよりウァズに近いと思う。少なくとも彼の名前の発音は、Be動詞のWasと同じだ。ウォズと言うとどうもアップル・コンピュータを発明したSteve Wozniak(スティーブ・ウォズニアック)のことを思ってしまう。Steve Jobs(スティーブ・ジョブズ)と区別するために彼は必ずウォズというあだ名で呼ばれているからだ。

Don Was、本名Don Edward Fagenson(ドン・エドワード・フェイゲンソン)。1952年生まれなので今年73歳だ。生まれも育ちもミシガン州デトロイトのユダヤ系アメリカ人だ。このDon Wasという芸名は、幼馴染のDavid Weiss(デイヴィッド・ウェイス)と1979年に始めたバンド、「Was(Not Was)」の発足にあたりドンはDon Was、デイヴィッドはDavid Wasと名乗り、二人ともD.Was x D.Wasと表記したことが始まりだそうだ。この不思議なバンド名の由来は、言葉を覚え始めたドンの1歳児、Tony Fagenson(トニー・フェイゲンソン)が発声した意味不明の言葉をそのまま使ったものだ。トニーは現在Tony Novaと名乗り、父親同様マルチ・インストゥルメンタリスト兼プロデューサーとしてロック界で活躍している。筆者は「Was(Not Was)」を全く知らなかったが、アメリカに来た80年代の終わりにラジオでよく流れていた<Walk the Dinosaur(恐竜を散歩に連れて行こう)>が彼らのヒット曲だったと今回初めて知った。当時流行った「ブンブン、アカラカラカブンブン」は一度聴いたら忘れられない(YouTube→)。

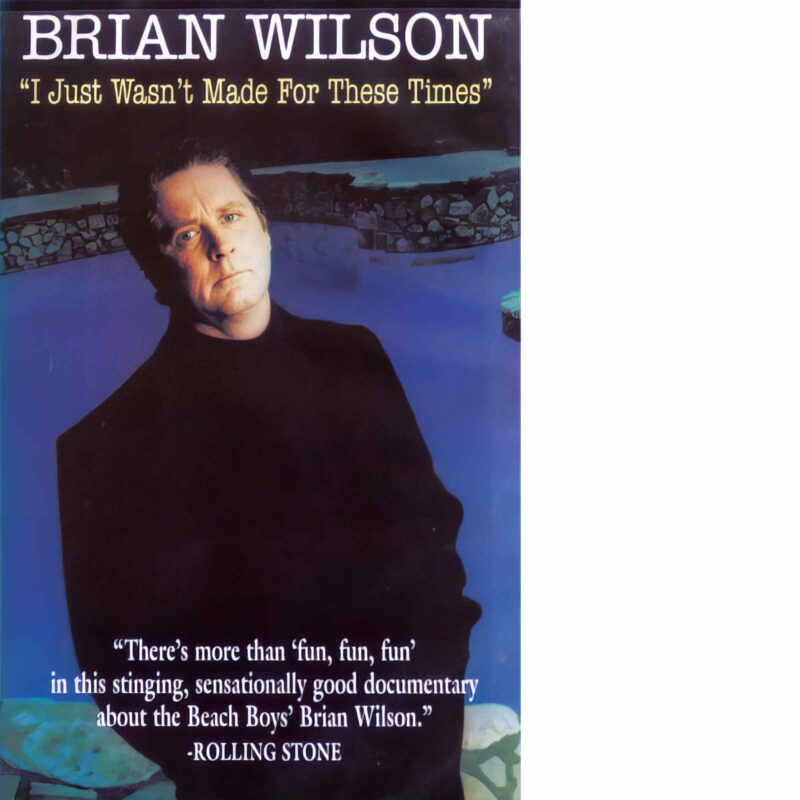

Wikiにリストされているドンのディスコグラフィーを見てびっくりした。Wikiがどれだけ正確かわからないが、1981年から2023年までの間に108項目リストされており、そのうち28項目がベーシストとしてのクレジット、95項目がプロデューサーとしてのクレジットだ。ドンは数多くのBonnie Raitt(ボニー・レイット)や The Rolling Stones(ローリング・ストーンズ)のプロデュースをしているだけでなく、Bob Dylan(ボブ・ディラン)やElton John(エルトン・ジョン)等のヒット・レコードのプロデュースもしており、受賞したグラミー賞の数も半端ない。また、映画界でも活躍している。音楽監督や劇中音楽作曲でも多くの賞を得ているだけでなく、Brian Wilson(ブライアン・ウィルソン)のドキュメンタリー映画、『Brian Wilson: I Just Wasn’t Made for These Times (1995)』の監督をして複数の賞を受けている。そんなドンにブルーノートが誘いをかけた。

Blue Note Records

ドンの人生を変えたジョー・ヘンダーソンの『Mode for Joe (1966)』以来ブルーノートのサウンドとジャケット写真の虜になって数多くのレコードを収集したが、まさかブルーノートから誘いがあるとは思っていなかった。2011年当時ドン58歳。彼の人生の目標は「一生定職を持たない」だったので相当迷ったが、昨2024年に75歳で惜しまれて他界したブルーノートのプロデューサー、Michael Cuscuna(マイケル・カスクーナ)を尊敬していたこともあって引き受けることにした。元々カスクーナはドンの親しい友人だったそうだ。

“Michael was that he was single-handedly responsible in the late 70s for going into the Blue Note vaults and organizing them.”

「マイケル(カスクーナ)は70年代終わり頃にブルーノートの倉庫に立てこもって、たった一人で(それまでの録音テープを)整理した。」

“He cataloged and identified all of the master tapes, which they were just randomly sitting around in boxes.”

「乱雑にダンボール箱の数々に詰め込まれたマスター・テープをひとつずつ調べ上げて目録を作ったんだ。」

“And because of that work, he ended up with the Francis Wolff Photo Archive, which he also cataloged and identified and made available to people.”

「この作業のおかげでカスクーナはフランシス・ウルフ(が撮り続けていたスタジオ録音時の記録)の写真の山を見つけ出した。これもひとつずつ調べあげて目録を作成した。」

“There would absolutely be no Blue Note records if Michael hadn’t done this exhaustive work.”

「もしカスクーナがこの気の遠くなるような作業をしていなかったら、今のブルーノートは存在しないんだよ。」

ドンのプロデュースのやり方は、本誌No. 372、楽曲解説#116他で紹介した、また、マイルスとも関係の深かったコロムビア・レコードの社長、Clive Davis(クライヴ・デイヴィス)の売れるためのプロデュースとかなり違う。まず、Kris Kristofferson(クリス・クリストファーソン)の<This Old Road>に代表されるような、シンプルで直接感情に訴えかけるようなプロデュース作品が特徴的らしい。また、他のプロデューサーと違い「ドン印」のサウンドなどを作る気は毛頭なく、アーティストの個性を最大限引き出す天才とも言われている。ドンはアナログを大切にし、スタジオの部屋自体の鳴りを丁寧に録音するプロデューサーで、また、録音時にバンドメンバーもスタジオのスタッフも全員最高の気分にさせる天才とも言われているらしい。但し、ブルーノートは少し違った。

“It’s different when I’m producing records for Blue Note, because I’m also the record company president.”

「ブルーノートでプロデュースする時はちょっと違うんだ。社長としての責任があるからね。」

“And the philosophy that we have regarding A&R at Blue Note Records is sign artists you trust and believe in and help them do their thing and don’t get in the way of it.”

「ブルーノートのA&R(アーティスト発掘と制作管理)のモットーは、信頼できるアーティストと契約し、制作には口を出さずにひたすら助けるのみ、だ。」

“So I try to be very invisible on the Blue Note records(中略)That’s actually in the Blue Note manifesto that they wrote in 1939.”

「だからいつも目立たないようにしてるんだ。このやり方は1939年に書かれた(ブルーノートの)会社方針に明記されてるくらいだ。」

“The founders of the company dedicated themselves to the pursuit of authentic music and to providing unlimited freedom of expression.”

「ブルーノートの創設者たちはアーティストたちの表現したいものを、ピュアなかたちで守ることに徹したのさ。」

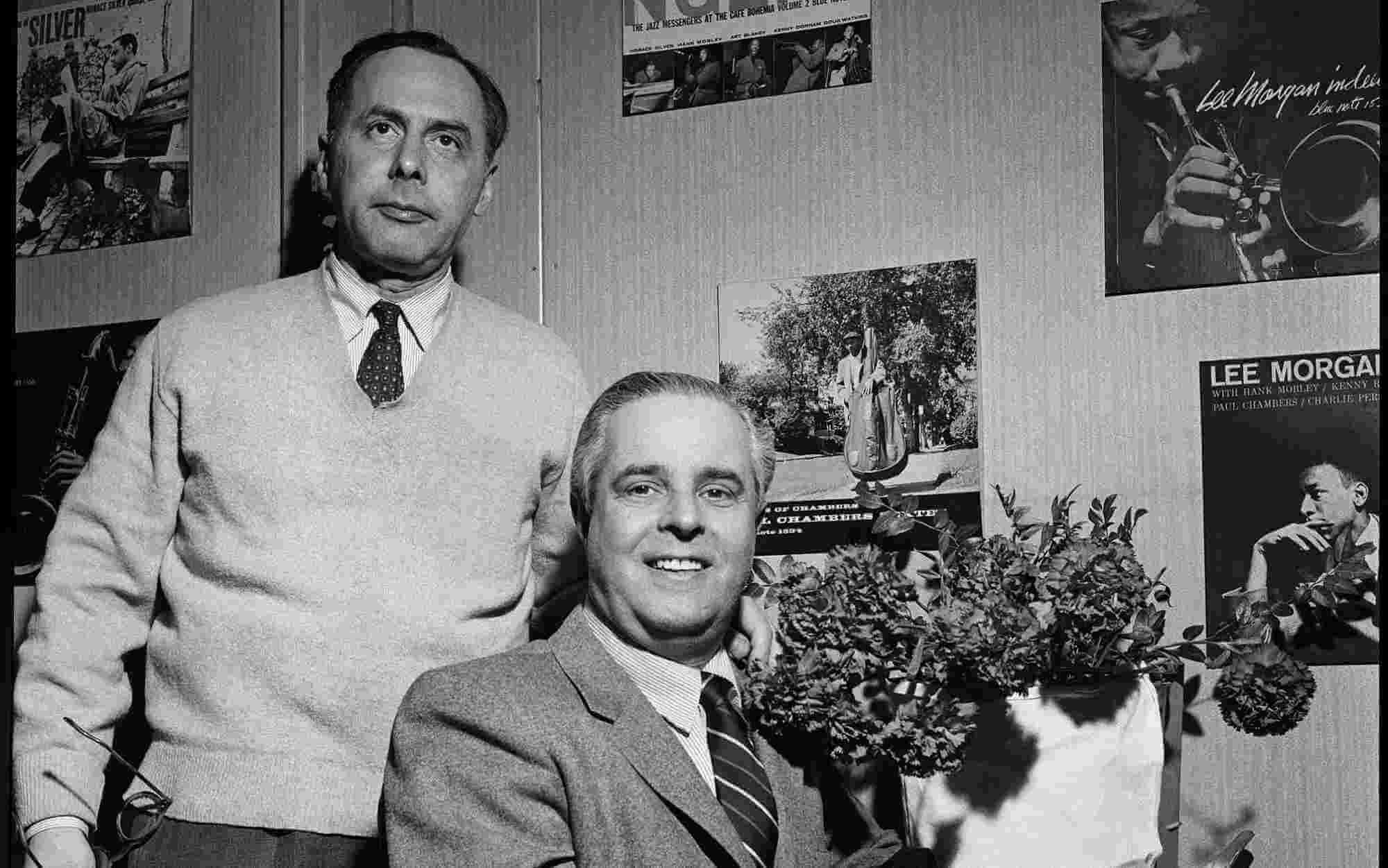

ご存知の通り、ブルーノート・レコードは1939年にAlfred Lion(アルフレッド・ライオン)とMax Margulis(マックス・マーグリス)によって設立された。ライオンはユダヤ系ドイツ人、マーグリスはロシアのユダヤ系アメリカ人だ。

“Blue Note Records, of which I am president, was created by two guys—Alfred Lion and Max Margulis—who were escaping Hitler.”

「わたしが社長を勤めるブルーノート・レコードは、ヒットラーから逃れて来たアルフレッド・ライオンとマックス・マーグリスによって設立された。」

(正確には、マーグリスは両親がロシアからアメリカに逃げて来たのだが、ユダヤ人差別から逃げて来たことは事実)

“Different cultures, but oppression is oppression.”

「文化は(国は)違うが、抑圧は抑圧だ。」

“These two guys were attracted to the message of freedom, resistance, and rebellion, and those elements are all in jazz music.”

「この二人は「自由」、「抵抗」、「反乱」などのメッセージを持つジャズに惹かれた。」

“They came to New York wanting to be involved in the jazz scene because it spoke to them.”

「彼らはジャズに触れるためにNYに来た。(ジャズのメッセージが)彼らの心に呼びかけたからだ。」

Carmel Monthlyのインタビュー記事より

どうやらドンは、マーグリスではなくプロデューサー兼写真家のFrancis Wolff(フランシス・ウルフ)のことを言っているのだと思う。ライオンは1939年に、同じくユダヤ系ドイツ人のウルフは1933年にナチから逃れてアメリカに移住した。創設当時のブルーノートはこの二人が歴史を築いたのだ。

Pan-Detroit Ensemble(パン・デトロイト・アンサンブル)

「パン」とは、地域を横断して、という意味だ。例えば、「パン・アジア」と言えばアジア全域を一体的にとらえる、と言った意味になる。同様に「パン・デトロイト」は、デトロイトの文化全てを包括して、という意味だ。

ミシガン州デトロイトと言えば、自動車産業都市だ。1903年にフォードが画期的な大量生産方式を導入して創業。T型フォードが爆発的な売れ行きで、南部から大量の黒人労働者が移住し、1950年頃には全米5位の都市になるほど人口が膨れ上がった。アメリカ中西部、五大湖に隣接した美しい街が急成長都市化したわけだが、1967年の人種問題から起こった暴動を期に変動した。この時期はアメリカの歴史にとって重要なので、本誌No. 245、楽曲解説#34でアレサ・フランクリンを取り上げた時の詳細をぜひご覧ください。暴動の後は必ずスラム化する。これがアメリカの歴史だ。70年代に入ると日本車の普及でアメリカの自動車産業が衰退する。企業は郊外や海外に移転して人口減少。2020年には人口が最盛期の35%まで減り、デトロイトは2013年に180億ドル(約2兆7千億円)の負債を抱えて史上最大の破産申告をした。

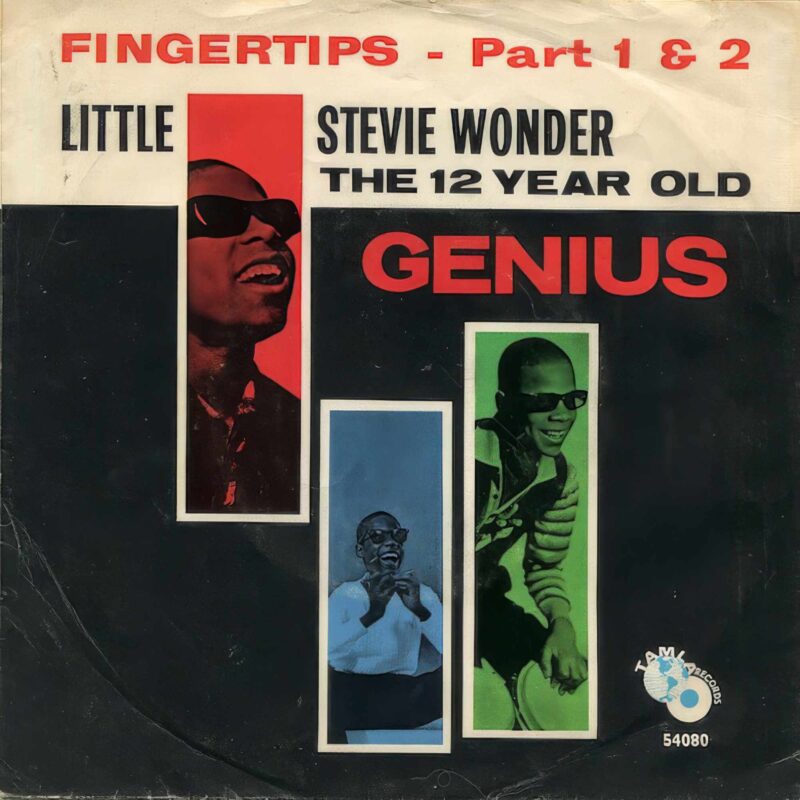

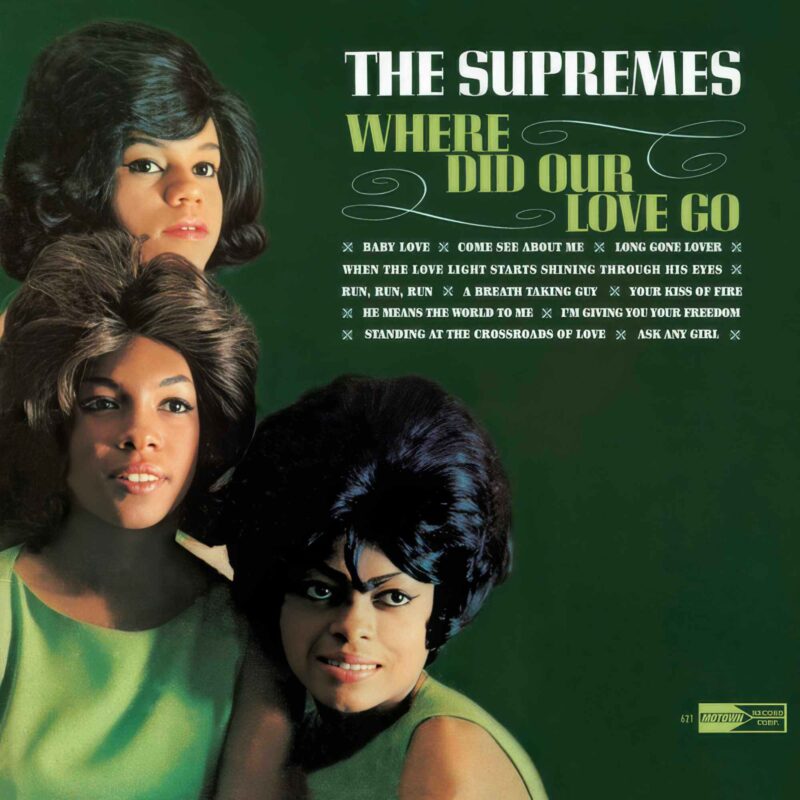

自動車産業最盛期にMotown(モータウン=モーター・タウン、つまり車産業の街)が誕生した。1959年にBerry Gordy Jr.(ベリー・ゴーディ・Jr)がモータウン・レコードを設立し、ここでゴスペル、R&B、ポップなどが融合したモータウン・サウンドが誕生した。Stevie Wonder(スティーヴィー・ワンダー)、The Supremes(スプリームス)、Marvin Gaye(マーヴィン・ゲイ)、The Jackson 5(ジャクソン5)などが次々にヒットを出し、このユニークなサウンドがジャンルとして確立した。

ドンが生まれ育ったデトロイトについて語る:

“It was an incredible environment to grow up in. It was right after World War II, all these people came from all over the world to work in the factories and brought their cultures with them. And it all turned up in the music of the city.”

「子供時代を過ごすには最高の環境だったよ。第二次世界大戦の直後で、(デトロイトの栄えていた産業に)職を求めて違う文化の各地からたくさん移住して来た。それがこの街の音楽を形成したんだ。」

“There’s something about a one-industry town like that, where everybody’s kind of in the same boat, no point in putting on any airs. It’s a very honest, unpretentious city. The music reflects that.”

「一つの産業が栄えてる街っていうのは特殊だ。全員一つの屋根の下、みたいなもんだ。気取ったってしようがない。だからこの街は誠実で気取らない街なんだ。音楽にもそれが反映されている。」

“Like John Lee Hooker to me is the epitome of Detroit music, as soulful as they come, but about as raw as you can be without the music completely falling apart.”

「ジョン・リー・フッカーがデトロイト音楽の真髄だと思う。究極のソウル感。音楽が崩壊する寸前の荒削りの生々しさ。」

なるほど、この「誠実で荒削りの生々しさ」と聞いて思い起こすのは、デトロイトの数々のジャズ・アーティストたちだ。例えば、Elvin Jones(エルヴィン・ジョーンズ)、Yusef Lateef(ユセフ・ラティーフ)、Alice Coltrane(アリス・コルトレーン)、Donald Byrd(ドナルド・バード)、Geri Allen(ジェリ・アレン)、Kenny Garrett(ケニー・ギャレット)。ジョー・ヘンダーソンはオハイオ出身だが、デトロイトで活躍した。ロックでもMC5やThe Stooges(ザ・ストゥージズ)などがこの荒削りカテゴリーを代表すると思う。そう言えば、デトロイトはテクノが生まれた地だった。80年代のJuan Atkins(ホアン・アトキンス)、Derrick May(デリック・メイ)、Kevin Saunderson(ケビン・サンダーソン)などが自分の家の地下室で始めた。ドンはこの全てを包括する、誠実で荒削りの生々しさを提示するバンドを目指した。

バンド・メンバー(アルバムのクレジット順):

- Don Was(ドン・ウォズ):ベース

- Jeff Canady(ジェフ・キャナディ):ドラムス

- Steffanie Christi’an(ステファニー・クリスティアン):ヴォーカル

- Dave McMurray(デイヴ・マクマレイ):テナー&フルート

- John Douglas(ジョン・ダグラス):トランペット

- Mahindi Masai(マヒンディ・マサイ):パーカッション

- Luis Resto(ルイス・レスト):キーボード

- Vincent Chandler(ヴィンセント・チャンドラー):トロンボーン

- Wayne Gerard(ウェイン・ジェラルド):ギター

メンバー全員デトロイトのご近所さんだそうで、付き合いは相当長いらしい。名前に思い当たったのは、まずEminem(エミネム)の相棒としても知られているルイス・レストだ。彼が書いたエミネムの<Lose Yourself>はグラミーを複数受賞している。デイヴ・マクマレイも、まさに誠実で荒削りの演奏が印象にあったアーティストだ。このバンド結成の経緯が面白い。Terence Blanchard(テレンス・ブランチャード)は2012年にデトロイト交響楽団が所有するコンサート・ホールのジャズ部門音楽監督に就任した。ちなみに彼はデトロイトのアーティストではない。2023年(だと思う)にテレンスがドンに出演の打診をした。ドンは旧友のテレンスに頼まれたので二つ返事でOKしたが、実は自分のバンドはない。 慌ててデトロイトの古くからのミュージシャン仲間をかき集めてこのギグのためにバンドを編成した。一度演奏したらあまりにも素晴らしく、バンド活動を決意したのだそうだ。(全くの蛇足だが、この経緯はビル・ゲイツを思い起こさせる。AppleにPC(1976年)で先を越されて焦ったIBMは慌てて1981年にPCを制作した、が、起動させるOSがない。そこにビル・ゲイツが「我々はOSを持っている」と持ちかけた。これは全くの嘘で、契約成立後OSを誰か持っていないか探しまくり、シアトルの弱小企業であるSCPからDOSを二束三文で買い取り、IBMに高額で売りつけて億万長者となった、という経緯だ。その資金を元手にMicrosoftを設立して大成功を収めた。)

さて、このアルバムに収録されている選曲が実に面白い。一つずつ見てみよう。

- <Midnight Marauders>

ニュージーランドの有名なバンド、「Fat Freddy’s Drop (ファット・フレディーズ・ドロップ)」のオリジナル曲だ。ドンのライブで人気の曲だそうだ。今回はこれを取り上げた。 - <Nubian Lady>

ユセフ・ラティーフの『The Gentle Giant (1972)』のオープニング・トラックで、作曲はKenny Barron(ケニー・バロン)だ。オリジナルはラティーフのフルート・フィーチャー曲だったので、ドンもマクマレイのフルートをフィーチャーしている。 - <I Ain’t Got Nothin’ But Time>

この選曲には驚いた。この曲は、第二次世界大戦前後に大人気だったが、29歳の若さで他界したHank Williams(ハンク・ウィリアムズ)の曲だ。カントリー・ミュージックのスタイルを築き上げたと言われたハンクの、あまり知られていない1952年の曲だ。オリジナル(YouTube→)と比べるとわかるが、これは歌詞だけ拝借した全くの新曲で、ご機嫌なモータウンのサウンドにアレンジされている。 - <This Is My Country>

この曲は以外にもオリジナルをすぐに認識できた。シカゴのソウル・バンド、The Impressions(インプレッションズ)による『This Is My Country (1968)』のタイトル曲をそのまま演奏しているからだ。この曲には深い意味がある。これも変動の1968年、Curtis Mayfield(カーティス・メイフィールド)はこの曲で「暴動ではなく、非暴力の抗議を」とスピリチュアルに訴えたので、教会やマーティン・ルーサー・キング牧師の信奉者たちの間で持て囃された曲だった。まさに「逆境でグルーヴする」というこのドンのアルバムのタイトルを象徴している。 - <You Asked, I Came>

この曲はドンのオリジナルだ。ドンが音楽を担当した1994年映画、『Backbeat (バックビート)』からの1曲で、オリジナルはミディアム・テンポのジャズだ。この映画はご存じの方も多いと思うが、ビートルズのオリジナル・メンバーだったStuart Sutcliffe(スチュアート・サトクリフ)の生涯を描いたものだった。ここではオリジナルと全く違ったアレンジがされている。ご機嫌なファンクビートで、Detroit Soul-Jazz Noir(デトロイト・ソウル・ジャズ・ノワール)と言うらしい。 - <Insane>

この曲は70年代に流行ったNYCのファンク・バンド、「Cameo (キャメオ)」の『Ugly Ego (1978)』からの1曲だ。この曲も原曲に近い。

奇抜なアレンジがされているものは、3トラック目の<I Ain’t Got Nothin’ But Time>と5トラック目の<You Asked, I Came>だけだ。このバンドはカバーバンドかと思いきや、全てこのバンド特有のサウンドになっている。その理由は、まずパーカッションがソウルとラテンのフュージョンしたサウンドを醸し出していること。次に「誠実で荒削り」なサウンドでジャムっていること。このジャムるというサウンドが、特有なソウル・ジャズのサウンドを醸し出している。だが、なんと言ってもタイム感が違う。

冒頭に書いたように、その特異性に驚いた。バックビートが「煽って」いるのだ。アメリカ音楽は、どんなジャンルでも全てバックビートを基本にしている。つまり、2拍目と4拍目にアクセントがある。第二次世界大戦後はブルースなどの黒人音楽が一般に浸透し、アメリカ音楽はもっと2拍目と4拍目だけでグルーヴするようになった。しかも、この2拍目と4拍目がビハインド・ザ・ビートで、黒人の歩き方や話し方のグルーヴ感が強調されるようになった。白人音楽であるカントリーやフォーク・ミュージックでもこの変化が認められる。ところがドンのドラマー、ジェフ・キャナディのスネアのバックビートは、オン・トップ・オブ・ザ・ビートのスレスレのところで引っ叩くように入って来る。これはレゲエで聞かれるジャマイカ人英語の「立ち上がる」スネアとも違う。ラテン語圏の突っ込むオン・トップ・オブ・ザ・ビートのタイム感とも違う。今までに聴いたことがないタイム感だ。しかも彼はバックビートを固定するソウルやファンク系の演奏ではなく、オカズを入れるジャズ系の演奏スタイルなので、普通ではない。これに関しては多少説明が必要だ。ブルース、ソウル、ファンク等、ジャズ以外の黒人音楽のバックビートは「オカズを入れずにひたすらグルーヴ」だ。ジャズミュージシャンが雇われると余計なオカズを入れたり、バックビートに入れるスネアに変化をつけたり、と色々やりたがる。「余計なことはしないでひたすらグルーヴしろ」と言われると「おれはドラムマシーンじゃねえ」などというやりとりを目にすることがある。実は同じパターンを続けてひたすらグルーヴすることができないドラマーは、スタイルに合わせたドラマーの役目を理解していない。ジャズではベースがバンドをドライブするが、ジャズ以外の黒人音楽ではドラムがバンドをドライブする。ジェフ・キャナディの演奏スタイルは完璧にジャズだ。だが、なぜか彼のスタイルはオカズでグルーヴを崩すことが全くない。反対にこのバンドの特異なサウンドを見事に作り出している。恐らくドンもその理由からキャナディをメンバーリストの最初に置いているのではないか。もうひとつのユニークなサウンドの要因であるマヒンディ・マサイのパーカッションは完璧にアフロ・キューバンだ。(ちなみに彼も根っからのデトロイトっ子だが、名前はアフリカ系と思われる。)まさにパン・デトロイト。

<Midnight Marauders>

この ↑ 動画は昨年5月のものだ。アルバム録音が9月なので、アルバムに近い演奏だ。この<深夜の暴徒たち>という曲は、前述の通りニュージーランドの「Fat Freddy’s Drop」の2000年代初期のヒットソングだ。この曲を書いたChris Faiumu(クリス・ファイーウム)はこの7月に54歳の若さで急死している。この1999年に結成されたバンドはファンク、レゲエ、ソウルの融合とされているらしい。彼らによるこの曲のオリジナルをお聴き頂きたい(YouTube→)。ギターのスキャンクが入っているのでレゲエに聞こえるかも知れないが、バックビートなのでレゲエではない。レゲエはバックビート音楽ではなく、オンビート音楽だ。アメリカ音楽でクラシックのように1、2、3、4とカウントされると誰も演奏出来ないのと反対に、レゲエを2と4のバックビートでカウントされるとジャマイカ人は怒る。筆者がジャマイカで演奏した時に恥ずかしい思いをしたことなのだが、彼らはレゲエをバックビートで演奏されることを好まないのだ。

この曲は、まずオスティナートから始まる。使用されているアナログ・シンセの音色が80年代のゲームセンターを思い起こさせる。オリジナルではシーケンサーだが、ドンのバンドではルイス・レストが一糸乱れず実際に手弾きしている。こういう演奏が出来るということだけで尊敬してしまう。オスティナートを採譜した。

この曲の面白いところは、このキャッチーなF#マイナーのオスティナートがコードが変わっても不変で、ドミナントであるC#コードのE#音とぶつかって調整を一瞬壊すところだ。ドンのヴォーカリスト、ステファニー・クリスティアンはこの衝突を利用して、後半でE#音を張り上げる部分があり、おおおおお、っとなる。

次にこの曲の目玉はテーマだ。オスティナートの2拍手前で始まり、思いっきりレイドバックしているので、全く違う拍子記号で演奏されているように聞こえる。ご覧頂きたい。

オスティナートが2拍ズレているかと思われる方もいるかも知れないのだが、ズレているのはテーマだということはこの後の進行ではっきりする。それにしてもこのグルーヴがともかくすごい。ステファニー・クリスティアンがソウルフルな歌唱力で楽しませてくれるその後ろで、まあキャナディのビートのトンガっていること。興奮する。

最後に今年2月のライブの動画をご覧頂きたい。アルバムのトラックや前述の動画より色々と進化している。テナーソロの代わりにギターソロを入れ、コード進行も違う。ドンのベースで弾くオスティナートのフレージングが下記のように微妙に違っていてやけにおしゃれだ。お楽しみ頂きたい。

Mahindi Masai, ボニー・レイット, ランシス・ウルフ, Francis Wolff, Alfred Lion, Max Margulis, マックス・マーグリス, Pan-Detroit Ensemble, Jeff Canady, ジェフ・キャナディ, Steffanie Christi’an, ステファニー・クリスティアン, Dave McMurray, デイヴ・マクマレイ, John Douglas, ジョン・ダグラス, Bonnie Raitt, マヒンディ・マサイ, Luis Resto, Vincent Chandler, ヴィンセント・チャンドラー, Wayne Gerard, ウェイン・ジェラルド, Fat Freddy’s Drop, ファット・フレディーズ・ドロップ, Hank Williams, The Impressions, インプレッションズ, Eminem, エミネム, Cameo, カメオ, Michael Cuscuna, アルフレッド・ライオン, Blue Note, Kenny Barron, ジョー・ヘンダーソン, ブルーノート・レコード, ドン・ウォズ, Yusef Lateef, ユセフ・ラティーフ, ケニー・バロン, マイケル・カスクーナ, ローリング・ストーンズ, ハンク・ウィリアムス, モータウン, Motown, テレンス・ブランチャード, The Rolling Stones, Joe Henderson, Terence Blanchard, John Lee Hooker, ジョン・リー・フッカー, Clive Davis, クライヴ・デイヴィス, Don Was, パン・デトロイト・アンサンブル, Was(Not Was), Tony Fagenson, トニー・フェイゲンソン, Tony Nova