ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #97 Hiromi<Sonicwonderland>

この10月6日にHiromi (上原ひろみ) の新譜、『Sonicwonderland』が発表になった。先行して9月8日にNPR(いわゆる米国営放送)の「Tiny Desk Concert」で収録曲2曲が生演奏された(YouTube →)。これを見てあまりの凄さに唸ってしまったのだ。

Hiromiと言えば、まずは誰もが認める超絶技巧だと思う。6歳でピアノを初め、8歳でOscar Peterson(オスカー・ピーターソン)の『We Get Requests (邦題:プリーズ・リクエスト)』(1964) に魅せられ、ジャズにのめり込んで行ったそうだ。

Hiromiは早くから作編曲に興味を持ち、16歳ですでに日産自動車や花王のCMソングを作曲していたということに驚いた。そして20歳の時ヤマハから奨学金を得て、法政大学法学部を中退してバークリーに入学したが、ピアノ科ではなく作編曲及びプロダクション科だった。これが1999年のことだ。そして2003年、卒業前に『Another Mind』で華々しくデビューし、一挙に知れ渡る。その経緯に興味を惹かれた。

前にどこかで見たインタビューでHiromiが話していたのだが、彼女はバークリーでRichard Evans (リチャード・エヴァンス) に師事していた。彼は70年代にCadet (キャデット) レコードのプロデューサーとして活躍していたベース奏者だ。その彼がHiromiが提出する宿題のテープで演奏しているピアニストに関心を持ち、それがHiromi本人であることに驚いてAhmad Jamal (アーマッド・ジャマル) に聞かせ、リチャードとアーマッドの共同プロデュース作品として一挙にHiromiのデビュー・アルバムが決まったのだそうだ。

これは若手ミュージシャンの夢だ。自分で売り込むのではなく、意図せず誰かの耳に止まったのだ。しかもリチャードにとってのHiromiはアレンジの生徒であって、彼女のピアノ演奏の凄さは全く知らなかったというわけだ。実はリチャードは筆者が1987年にバークリーに入学した最初のアレンジの先生でもあった。Hiromiより10年以上前の話だ。只々運だけで最初から上級クラスに入ったので、ベテランのリチャードの授業ということで興奮したものの、彼とは親しくなれなかった。これまた只々運だけで全額奨学金をもらっていたので、成績の維持には必死だった。オールAを決意していたのに、リチャードのクラスのみBを受けたその理由はテストで100点が取れなかったからだ。その間違いを犯した1問を今でも忘れない。フレーズの切れ目を説明しろという問題で、偶数切れのフレーズの概念や歌詞に対するフレージングなどをつらつら書いたのにペケをくらった。正解は何かと聞くと、「フレーズの切れ目は休符があるところだ」と言われ愕然とした。多分自分は生意気な東洋人として嫌われていたのかも知れない。若い時の自分は決して好かれるタイプではなかったと思う。こう書くとリチャードは意地悪タイプという印象を受けるかも知れないが、筆者の彼の印象は他人とコミュニケーションが取れないタイプだった。まず目を見て話さないし、授業も独り言のように進んだ。こういうリチャードの印象があったので、Hiromiが彼に見出されたと知って思いっきりびっくりした。つまり、実力あるものは引力をも備えているということだ。

超絶技巧

「音楽はテクニックではない」という方がいるが、それは間違いだ。まず、この発言をするのはテクニックに欠けるミュージシャンであることが多い。正しくは、「音楽はテクニックだけではない」だ。音楽家にとってテクニックは最低必要条件であって、テクニックがなければ表現したいことを具現化させることが出来ない。プロの音楽家は引退するまでテクニックを磨いて行かなければならない。練習嫌いの筆者にとっては深刻な悩みだが、やるしかないのである。それにしても練習の才能の有る無しの個人差は大きいと思う。

Hiromiは実に楽しそうに演奏する。これは完璧を通り越したテクニックを持つ者の特権だ。彼女の練習に対する集中力もすごいのだろうが、普通の音楽家はどんなに練習してもHiromiの域に達する事は容易ではないだろう。運動選手の子供と同じように、生まれながらの身体の作りが違うのではないだろうか。

以前にHiromiを取り上げたのは本誌No. 261のこの記事だった。Hiromiの作品に対する印象が、この時に言及した『Spectrum』(2019) で変わった。それ以前の作品はやはり超絶技巧に耳が囚われてしまって、筆者の好んで聴くタイプの音楽ではなかった。もちろん彼女の作曲作品は興味深い。例えばデビュー作品の『Another Mind』(2003) 5トラック目に収録されている<010101 (Binary System) >や2作目『Brain』(2004) のオープニングである<Kung-Fu World Champion>はお気に入りだった。彼女のシンセサイザーの音作りも、 Hiromiの抜群のユーモアのセンスも大好きだ。そう言えば、彼女の超絶技巧に耳が囚われないアルバムが一つあった。Stanley Clarke (スタンリー・クラーク) の2009年作品、『Jazz in the Garden』だ。ここでのHiromiは超絶技巧演奏と言うよりはガンガンにスイングするご機嫌なピアノ演奏を楽しませてくれた。<Sakura Sakura>でのスタンリーのオスティナートに対する彼女のボイシングも実に素晴らしかった。だが、白状するとこのアルバムは筆者の愛聴版ではなかった。このトリオはスイングの時に全員がオン・トップ・オブ・ザ・ビートで攻めまくる。大好きなドラマーであるLenny White (レニー・ホワイト) がスタンリーとスイングを演奏すると、ライドがスタンリーのタイム感と一緒に行ってしまうことに正直びっくりしたのであった。ライドとハイハットがビハインド・ザ・ビートでスタンリーのタイム感に対して幅を作るような演奏でないと、せっかくのスタンリーのドライブ感のありがたみが半減してしまうばかりか、常に必死で走る運動会状態になってしまう。もちろんスイングの曲でないこのアルバムの他のトラックはどれも素晴らしい。ところで、今回久しぶりにこのアルバムを引っ張り出して聴いてみて新しい発見があった。あんなにレイドバックしてスイングするHiromiは、実はオン・トップ・オブ・ザ・ビートの奏者だったのだ。なんとHiromiはあの、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするスタンリーより先のタイム感で演奏している。スリル満点だ。ここにライドとハイハットがビハインド・ザ・ビートでスイングするドラマーが入ったらどんなだろうか、と妄想してヨダレを垂らしてみた。今気が付いたのだが、Hiromi参加のスタンリーのアルバムがもう一つあった。翌2010年作の『The Stanley Clarke Band』だ。基本バックビートばかりのトラックで、ドラムはレニーではなくRonald Bruner Jr. (ロナルド・ブルーナー Jr.) 、スタンリーとHiromiとの3人のビート感が最高にグルーヴしている。

Hiromiと言えば、Anthony Jackson (アンソニー・ジャクソン) とSimon Phillips (サイモン・フィリップ) と「The Trio Project」名義で4作残したトリオが有名だが、これも筆者はあまり聴いていなかった。今気が付いたのだが、あのトリオはプログレッシブ・ロックのバンドだったのでないだろうか。だから変拍子と超絶技巧がオン・パレードだったのかも知れない。そして、『Spectrum』(2019) でおや、っと思ったのが、超絶技巧が全く気にならなかったことと、Hiromiのピアノの音色の魅力に吸い込まれたことだった。これに続く2021年発表の『Silver Lining Suite』はHiromiの譜面によるピアノ+弦楽四重奏という作品で、ここでは再び超絶技巧に耳が囚われてしまったので、『Spectrum』というピアノ・ソロ作品を十分楽しめた理由は、以前のHiromiのバンドが常に超絶技巧集団だったことに起因していたからだったのかも知れないと考え始めた。

『Sonicwonderland』

最初に言及したNPRの「Tiny Desk Concer」の動画を見ておや、っと思ったことをアルバムのリリースで再確認した。このアルバムの音楽は今までのHiromiの音楽から大きく飛躍している。その理由はこの新しいバンドだ。特にベースのHadrien Féraud (フランス人なので読み方は多分アドリアン・フェホーだと思う) だ。うまく言葉にできるかわからないが、説明を試みる。彼も超絶技巧だが、何故かそれが気にならない。ガンガンドにドライブするベースが好きな筆者としては、このベーシストに惹かれる理由がわからず何度も聴いた。ベースをギターの様に指で爪弾く奏法は珍しくはないが、手のひらの角度が普通と違うとすぐに気が付いた。爪弾き奏法はJaco Pastorius (ジャコ・パストリアス) の様にダブル・ストップ奏法をするためではないようだ。アドリアンは、恐らく瞬時にどこへでもすっ飛べるようにこの奏法を選んでいるようだ。しかも通常の2本指奏法や、親指をピックの様に扱う珍しい奏法など、目まぐるしく且つ自然に入れ替えている。楽器が全く身体の一部になっていることがわかる。それにしても、このドライブ感は一体どこから醸し出されているのだろう。ひょっとしたら彼のこの手のひらの角度がグルーヴを生み出しているのかも知れない。手のひらが上を向いているので (下の写真ではこの奏法を使用していないのでご注意)、弦を弾き上げるように弾いている。エレクトリック・ベースを弾き下げないで、弾き上げているからこんなにドライブ感があるのかも知れない。音の選び方も絶妙だ。音数が多いのに全く邪魔にならない。これはセンスの良さなんて簡単なものではない。もしかしたら幅のあるタイム感が理由なのかも知れない。彼の5本指奏法の利点をもう少し考えてみた。彼のベース奏法は、音一つ一つの音色や表情が実に豊かだ。また、ゴースト音(呑み込んだ音)を微妙に操りグルーヴ感を出している。ともかく「音楽的」としか言いようがない。その証拠に、曲によっては全く超絶技巧を出さず、美しい音色で音塊のピラミッドの基盤を支えている。

次にドラムのGene Coye (ジーン・コイ) だ。ネット検索してもL.A.のミュージシャンということくらいしか分からなかった。彼のスネアは筆者の大好物タイプの、ビートの後ろスレスレに打ち込んで来るタイプで、実に気持ちがいい。しかも彼の音色がまた素晴らしい。アドリアン同様七変化する音色を楽しませてくれる。

最後にトランペットのAdam O’Farrill (アダム・オフェリル)、まだ20代の若手だ。生まれも育ちもNYのキューバ系アメリカ人だそうだ。エフェクトを駆使するのが筆者の好みだ。このアルバムを聴き始めた時、筆者の好みのトランペッター達のような音色に特徴があるタイプではないと思った。エフェクターもRundy Brecker (ランディ・ブレッカー) の延長で目新しいわけではないが、使うタイミングのセンスがいいことに好感を覚えた。彼は若いのに超絶技巧を誇示しない。そうか、このバンドは全員が超絶技巧を誇示しないからこんなに楽しめるサウンドなのだ、と気が付いた。Hiromiの以前のバンドのサウンドは、オスカー・ピーターソン同様実力の9割以上のところで演奏しているように聴こえた。理想はMichael Brecker (マイケル・ブレッカー) が教えるところの7割の力での演奏だ。このバンドは7割を達成しているだけでなく、空いた余裕の空間でお互いを触発しあって演奏しているのがしっかりと聴こえて来る。だからこんなに惹かれるのだ。

今回どの曲を取り上げるか実に迷った。全曲どの曲も全て魅力的なのだ。まず1トラック目にゆったりグルーヴする<Wanted>を持って来たのが以前のアルバムの印象と違い好感を持った。ダブラーエフェクトが薄く掛かったトランペットの趣味の良さ、そして、Hiromiのピアノソロに対するアドリアンのベースの絡みでいきなり顎落ち状態となり、この時点でこのアルバムをじっくり最後まで聴きたいという願望に駆られた。2トラック目のタイトル曲、<Sonicwonderland>はHiromi得意のディスコビートだが、以前の同様な作品と全く違うのはやはり全員が7割で演奏しているからだろう。それにしてもHiromiのシンセサイザーのリアルタイム操作は実に気持ちいい。この曲ではHiromiとアダムとの掛け合いも楽しめる。二人とも斬新なアイデアを十分楽しませてくれる。続く3トラック目の<Polaris>は心に染み渡るバラードだ。途中に変拍子で盛り上がる間奏が挿入されるが、ビート感に余裕があってかっこいい。4トラック目の<Go Go>は、ジャコを意識したコーラスエフェクトの掛かったアドリアンのベースでイントロが始まるが、それに続くヘッドがむちゃくちゃカッコいい。そして、ソロセクションではHiromiとアドリアンの会話を楽しませてくれるのだが、これがまた半端なくすごい。ソロセクションの終わりに向かってアドリアンがウォーキング・ベースを始めるのだが、ここで彼はHiromiよりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライヴするベースラインを一瞬披露し、すげ〜〜〜!っとうなった。5トラック目の<Up>はHiromi得意の仕掛けだらけ超絶技巧高速フュージョンかと思いきや、イントロが終わるとアドリアンがいきなりTumbao (トゥンバオ) のベースパターンを弾き出した。もちろんジーンはバックビートを維持しているし、Hiromiはフュージョンのリズムを刻んでいるので、Tumbaoだといってもこれはサルサではない。だがこの組み合わせが何故か見事にグルーヴしていてびっくりだった。このバンドはこうやって全く新しいサウンドを生み出しているのだ。

6曲目の<Reminiscence>はHiromiのバークリー時代の仲間で、英シンガー・ソングライターのOli Rockberger (オリー・ロックバーガー) に歌わせるために彼女が書いたオリジナル曲だそうだ。これが妙に心に染みる。続く7トラック目の<Trial And Error>は「暗中模索」という意味のタイトルで、この7拍子の曲はゲーム音楽を模倣しているところがいかにもコミカルだ。ソロ・セクションに入るといきなりフリーインプロビゼーションになるこの意外性が面白い。ここでもまたしてもアドリアンがビートを出したり隠したり、そのやり方が自然で驚いた。8トラック目の<Utopia>はバラードで始まるが、ピアノとベースだけが倍のテンポ感になり、その後全員が4倍のテンポ感になったりするワクワクする作品だ。決してガンガンした曲ではなく涼しく流すこのやり方に感心した。ジーンもバックビートをキックとスネアを交互に入れて2倍速感と4倍速感の境界線を濁しており、実に面白いアイデアだと思った。最後9トラック目の<Bonus Stage>は、もう笑うしかない。日本の家電やゲーム機を思わせる電子音楽風のイントロから始まり、いきなりニューオリンズ風のピアノ・ブギに変貌する。ここでまたしても注目するべきはアドリアンのベースラインだ。このスタイルをエレクトリック・ベースでグルーヴさせることも、このスタイルの曲でエレクトリック・ベースを使ってソロを取ることも簡単なことではない。この曲は彼のベース演奏の超人的才能をしっかりと披露している。興味深いのは、この曲に限ってHiromiの以前のバンドと同様の、全員(正確にはアダムのトランペット以外)オン・トップ・オブ・ザ・ビートの超絶技巧集団の演奏となっている。ずっとビハインド・ザ・ビートでスネアを叩いていたジーンまでもがオン・トップ・オブ・ザ・ビートになっているということは、これはHiromiが要求してやっていることなのかも知れない、とは思ったが、普通それを口頭で指示するとは考えにくいので、真相は不明だ。

<Sonicwonderland>

迷った末に今回このタイトル曲を選んだ理由は、最初にご紹介したNPRのライブ動画の1曲目であったこともあるが、この曲には解説が楽しくなるような小さい細工が散りばめられているからだ。

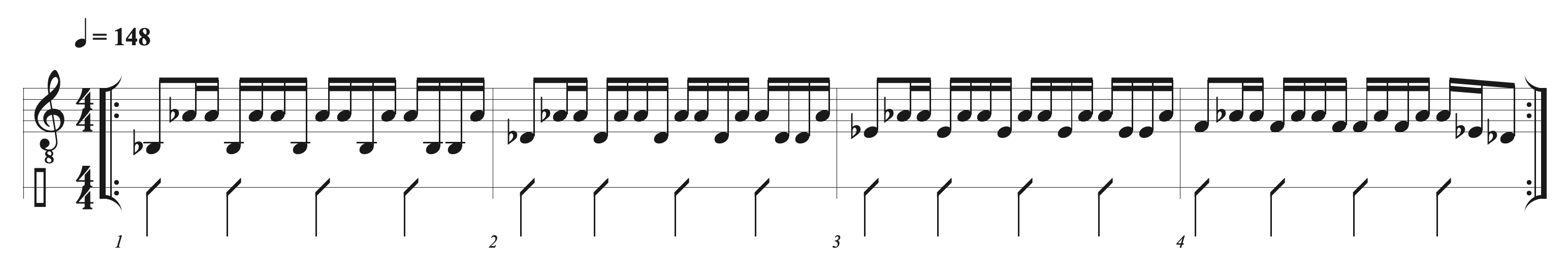

まず、この曲はディスコ・ビートで始まる。Hiromiが始めるイントロを見てみよう。

2行目のリズム譜でお分かりの様に、ジーンはキックドラムを4-On-The-Floorでビートを踏みつける。これがバックビートとの違いだ。聴衆は縦に飛んで踊る。ディスコ・ビートに関しては、本誌No. 271、楽曲解説#60で近藤等則を取り上げた時に詳しく説明したので、是非ご覧ください。

さて、Hiromiがシンセサイザーで弾くこのパターンがもう最高だ。スケールはB♭のマイナー・ペンタトニックで、ディスコ・ビートと合わせて日本的なサウンドを醸し出していることに耳を引かれた。まずこれが第一テーマ(動機)だ。ところで、Hiromiが愛用するシンセサイザーはNord Lead A1だ。エンベロープ・ジェネレーターとフィルターのレゾナンスを駆使しているサウンドを好んでいるようだ。フィルターはベロシティ(弾く強さ)でコントロールされている。Hiromiはこのベロシティ・コントロールが得意だ。また、その深さをリアルタイムに左手で調整しながら弾く。これも彼女の超絶技巧のお陰ならではだ。

この第一テーマが2度繰り返されたところでアドリアンのベースでメロディが入るが、これは後に再現されていないので第一テーマのバリエーション扱いだ。但し、譜面に書かれたラインであることは容易に想像出来る。

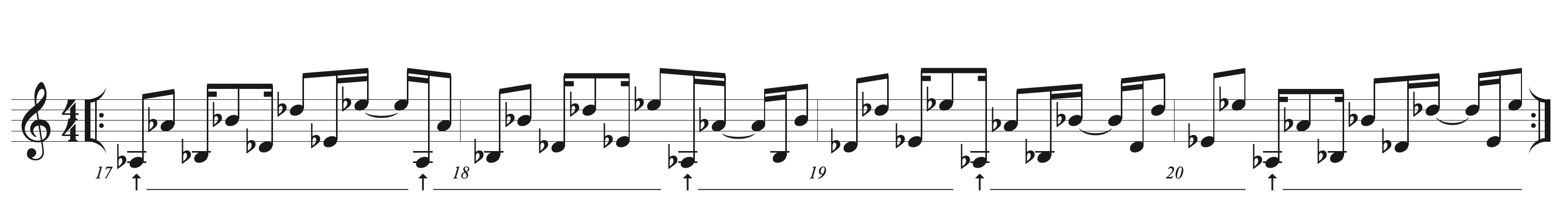

興味深いのは、あたかも5小節フレーズの様に13小節目のダウンビートがトニック音のB♭になっており、このフレーズが繰り返されるのは13小節目の4拍目から、つまりフレーズのシフトが置かれている。実はこのフレーズのシフトがこの曲全体の特徴になっており、それを予期させるこの単純なベース・メロディーが実にオシャレだ。続く17小節目からの新しいパターン、第一テーマの展開形をご覧頂きたい。

矢印で示した様に、フレーズのシフトがガンガンに始まる。実は、筆者はこの17小節目から24小節目で完璧にアドリアンにやられた。普通ならHiromiとユニゾンでタイトな演奏をするところだろうが、アドリアンはわざとルーズに演奏している、そのカッコいいこと。こういうことを思い付く彼のセンスが筆者にとってむちゃくちゃ斬新だった。前述したが、恐らく右の手のひらを上に向けて弾いているから出る、跳ね上げるようなグルーヴ感がすごい。

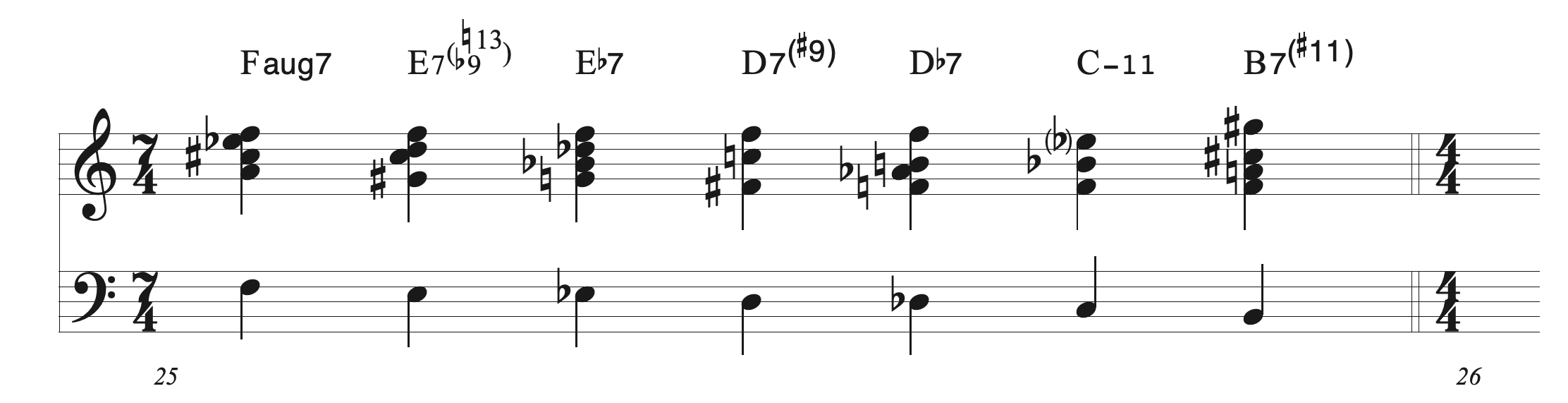

続く25小節目が第二テーマだ。この7拍子のフレーズ、ひょうひょうとしていてとてもいい。このHiromiのユーモアのセンスが大好きだ。

このコード進行は、調性のドミナントに当たるFからトニックのB♭に向けて半音ずつ下降するのだが、このボイシングの流れが素敵だ。単純にロック進行の様にドミナントコードを半音づつ下げているのではない。Fをトップノート・ボイシングとして維持しているからなのだが、出だしのFコードは何故かオーギュメンティッド(増和音)コードでC#を挿入しているのは、恐らくB♭マイナーの調性を維持したかったのだろう。このボイシングがむちゃくちゃカッコいい。続くEコードは♭9コードだが13thを故意に残し、続くE♭コードはストレート・ミクソリディアン、続くDコードは#9コード、D♭コードはまたしてもストレート・ミクソリディアン、で、なんとCコードはマイナーコードだ。しかも11thというモーダルボイシング。最後のBコードだけは順当なSubVコードだが、そこまでのコードのこのボイシングのセンスがすごい。全てFを軸にして進んでいる。なんとカッコ良いこと。

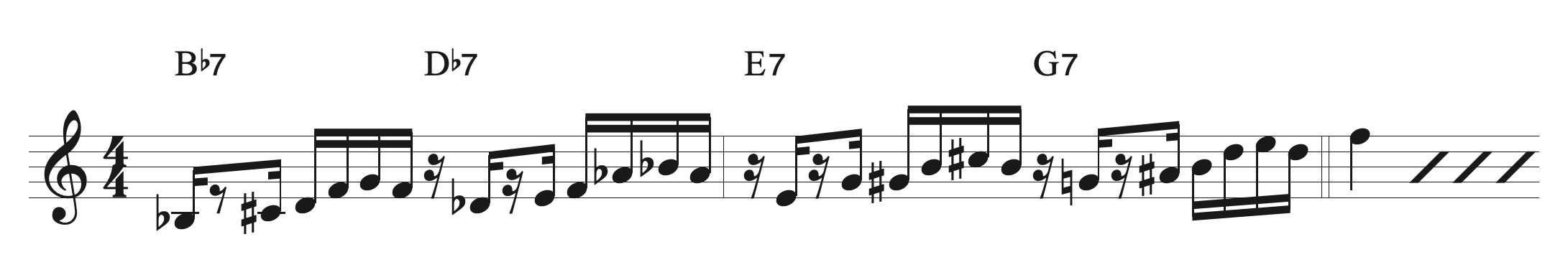

続いてやっと登場するのがこの曲のヘッド(日本ではテーマ)だ。ここまでB♭マイナーの調性だったのに、実はブルージーなB♭ミクソリディアンが調性だったとここで初めて判明する。調性がB♭メジャーではなくミクソリディアンなので、イントロからのB♭マイナーはモーダル・インターチェンジでもない。それなのにこの移行が実に自然で、調性が変わった様には全く聴こえない。すごい。

この曲は、なんとHorace Silver (ホレス・シルバー) の<Sister Sadie>のパロディーではないか。そして、矢印表示でお分かりの様に壮絶なフレーズ・シフトが配置されている。4小節ごとにダウンビートに杭を打っているが、それでもジーンの4-On-The-Floorビートがなければ聴いている者の耳がどっかに飛んで行ってしまいそうだ。実に楽しい。

ヘッドの後に、第一テーマの展開形のバリエーションとしてリトログレード(逆行)技法を使用した間奏が入る。ジーンがご機嫌なバックビートを入れているのでディスコ・ビート感からファンク・サウンドに移行している。

続くのは7拍子の第二テーマの展開形だ。ほぼ同じに聞こえるこのコード進行が全く違うことに注目したい。

4小節繰り返した後にヘッドを拡張したソロ・ブレイクが入り、続くソロ・セクションはなんとフリーだ。素晴らしいのひと言。

この流れをご覧になってわかるように、Hiromiの作曲能力はただモノではない。全て計算されて構築されている。今までのどの曲もこれほど考え抜かれて書かれていたものとは気が付かなかった。言い換えると、これほど凝っているのに、サウンドは全く単純な楽しい曲に聞こえる、この技法にすっかり魅了されてしまった。

今ちょうどHiromiはこのバンドで日本ツアー中だということで、現場の写真がユニバーサルミュージックから届いたのでここにご紹介する。チャンスがあったら是非このバンドをお見逃しなきよう。