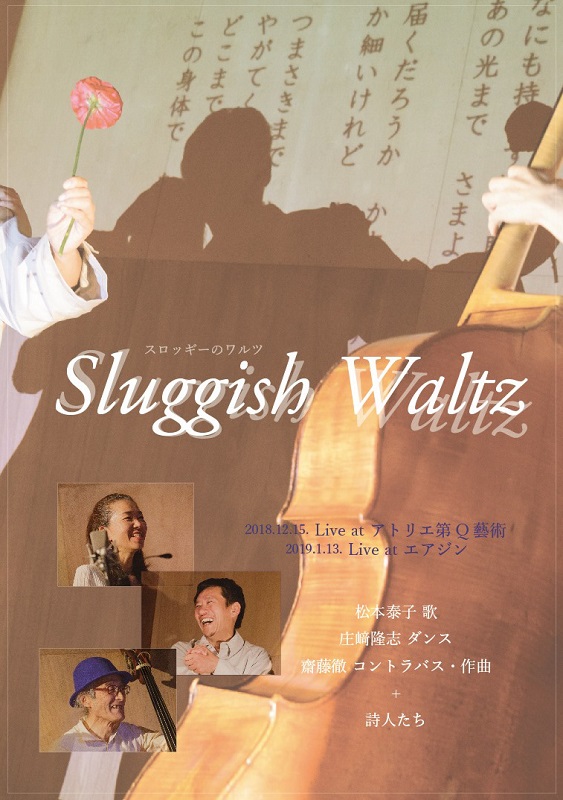

#1613 『Sluggish Waltz スロッギーのワルツ』

Text and photos by Akira Saito 齊藤聡

Taiko Matsumoto 松本泰子 (vo)

Takashi Shozaki 庄﨑隆志 (dance)

Tetsu Saitoh 齋藤徹 (b)

+詩人たち

Live at アトリエ第Q藝術

1. ふりかえるまなざし(詩 渡辺洋)

2. 患う(詩 三角みづ紀)

3. ひが、そして、はぐ。(詩 薦田愛)

4. 遠いあなたに(詩 寶玉義彦)

5. 雫の音(詩 木村裕)

6. 防柵11(アヒダヘダツ)(詩 野村喜和夫)

7. はじまりの詩(詩 市川洋子)

8. 青嵐の家(詩 寶玉義彦)

9. ディオニーソス(詩 木村裕)

10. てぃきら、うぃきら、ふぃきら、ゆきら、りきら、ら(詩 薦田愛)

11. 防柵7(沈めよ、顔を)(詩 野村喜和夫)

12. Pilgrimage(詩 三角みづ紀)

Live at エアジン

13. 患う(詩 三角みづ紀)

14. Pilgrimage(詩 三角みづ紀)

2018年12月15日 アトリエ第Q藝術

撮影:近藤真左典、ウオン・オンリン

録音:齋藤徹

照明:早川誠司

手話通訳:古川鈴子

プロジェクター:平山由香利

2019年1月13日 エアジン

撮影:近藤真左典、齋藤玲子

録音:齋藤徹

照明:梅本実

映像編集:近藤真左典

写真:前澤秀登

マスタリング:島田正明

デザイン:齋藤真妃

齋藤徹は、2011年3月11日の東日本大震災(3・11)を契機として、ことばを探してきた。人が生きていく上でのことばの力ということだ。そのひとつの成果が、さとうじゅんこ(歌)、喜多直毅(ヴァイオリン)とのユニット「うたをさがして」だった。そして再び、ことばを中心に据えたプロジェクトを形作った。それは音楽だけではない。同時代の詩人たちが詩を持ち寄り(齋藤の幼馴染であった渡辺洋は故人ゆえ、齋藤が渡辺の詩を選んだ)、松本泰子が歌い、庄﨑隆志が踊る。また詩人たちも朗読などによってテキストだけではないかかわりを持つ。

DVDのタイトルにあるスロッギーは、ドイツのダンサー、ジャン・サスポータスの愛犬の名前であり、先日亡くなったのだという(そして、今回の曲がほとんど三拍子のワルツ系になったからだとのこと)。スロッギーはサスポータスとともに、ヴィム・ヴェンダースの映画『Pina』にも元気に登場している。『Pina』の最後には、振付家・ダンサーのピナ・バウシュが如何に身体表現を探求していたかを示すものとして、<踊りなさい、踊りなさい、自らを見失わないように>という彼女のことばが挿入される。音楽、ことば、ダンスを通じて自らとは何かを追い求めてきた齋藤たちの試みは、ピナ・バウシュの旅にも重なってみえる。

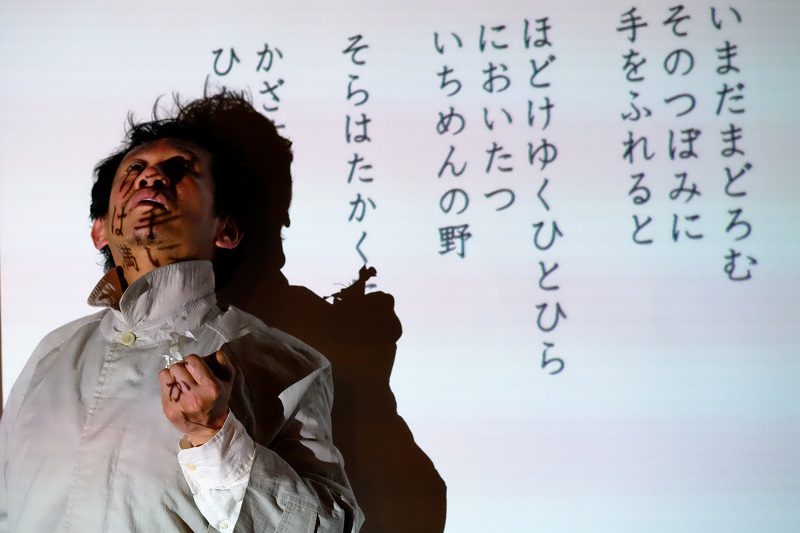

かたちの上で目立つ特徴のひとつは、庄﨑が聾であることだ。齋藤の豊潤なコントラバスの音も、松本の透き通る歌声も、また詩の朗読も聴こえないのだ。しかし、パフォーマンスを観れば、庄﨑が詩を理解し、その場での声や楽器の音波と彼の身体とを共振させていることが十分すぎるほどに実感できる。庄﨑との共演には、齋藤がダウン症のダンサー・矢荻竜太郎とも共演を積み重ねてきた意図、さらには音楽そのものに向けてきた視線にも相通じるものがあるだろう。それは、齋藤がしばしば言及してきたように、効率性や機能に対する疑いに他ならない。

このDVDには、プロジェクトの2回のライヴが収録されている(2018年12月15日・アトリエ第Q藝術、2019年1月13日・横濱エアジン)。多くは、ずっと齋藤徹の活動を記録し続けている近藤真左典が撮影したものだ。筆者はDVD発売記念として行われたライヴ(2019年4月29日、横濱エアジン)を観ることができたのだが、映像との比較により、このプロジェクトが何か完成形を目指して進むものではなく、時と場と人とのかかわりによって変貌するものだと思えた。

渡辺洋「ふりかえるまなざし」では、松本が繰り返す<ねばりづよく>に呼応し、庄﨑が周囲との均衡を取ろうとするかのように、なめらかに、丁寧に、動きを確かめる。

三角みづ紀「患う」は、庄﨑の在・不在の両方の違いが印象的だ。齋藤・庄﨑・松本のトリオでは、庄﨑は顔の左半分のみを覆う仮面を付け、<もはや/裏返しの共鳴は/肉体をも/つらぬく>において音との激しい「共鳴」を始める。<わたしは/患う>と静かに繰り返す松本、<患う>の表出と封じ込めが両義的に見え隠れする。齋藤・松本・三角のトリオでは、三角の囁きに続けて同じことばを松本が歌い、ここでもことばの繰り返しの力が伝わってくる。三角は松本が歌うあいだ目をそらしており、自身の詩を受けとめているようにみえる。さらに4月のライヴでは、庄﨑の仮面は顔すべてを覆う大きな鏡となった。ことばが発せられたあとに自分自身に舞い戻ってくることの暗示だろうか。

電車通勤という日常の暮らしが入ってきてほっとする詩、薦田愛「ひが、そして、はぐ。」においては、庄﨑はコートに片腕だけを通し、コミカルに満員電車でもみくちゃになってしまう。4月には色違いのコートを左右それぞれに引っかけたのだが、効果がそれぞれ違って面白い。「てぃきら、うぃきら、ふぃきら、ゆきら、りきら、ら」は、濡れることがいのちなのだと感じさせてくれる、濁音のない詩だ。<うまれたてのひかり>が地球と相似形のものとしてみつめられ、波となり、生物となってゆく。松本の歌にハモるようにして共振するコントラバス、これこそが紛う方なき齋藤徹の音楽だ。

寶玉義彦「遠いあなたに」では、なにものからも遠い哀しさと是認が、齋藤の<生きることは!>という問いとピチカートとによって表現される。Miyaのフルートが起こすのは遠さに対するあがきか、庄﨑は遠くにあるものをつかもうとしてもがく。寶玉は「青嵐の家」も提供しており、そこでも、なにものかに奪われ自分のものが自分のものでなくなっている世界をみせている。庄﨑は人の歩みを2本の指の動きで表現するのだが、ことばも音楽も踊りも、新たな場所を見出そうとする。それは絶えざる逃走への扇動であり、祭りだ。

木村裕「雫の音」において、木村のピアノ、松本の声、齋藤の弦がそれぞれ異なるように何かを見つめている(<私の影>を、<素数>を)。庄﨑はその異なりかたを体現するするようになり、ついには落としものを探し始める。木村の「デュオニーソス」では、3人は神話世界の語りを愉しんでいるように見えるのだが、4月には、木村がピアノの下にもぐって鍵盤を弾き、それも含めて、森の中や沼の上でなにものかに変化(へんげ)すること、溶けあうことの不思議さをさらに探索するものとなった。皆が、ほら、ほら、と囁いた。

野村喜和夫「防柵11(アヒダヘダツ)」は野村ならではの作品だ。知覚領域のあちこちが反応するたびにことばを発している。<ま><アイダ><アヒダ>が執拗に知覚に侵入してくるようであり、それが紙の形を取って庄﨑の顔にへばりついて取り去ることができない。齋藤はコントラバスのリスタートを繰り返す。しかし場は一転し、矛盾と葛藤を抱え持ちながらエクスタシーへとなだれ込むのだ。琉球音階を使い、南の熱気が齋藤の弦から放たれる。庄﨑はカチャーシーを舞う。そして「防柵7(沈めよ、顔を)」もまたことばが散弾銃のように攻めてくる詩であり、野村がラップのようにことばをはなつたびに、聴く者の脳内にある無数のことばの洞窟が目を覚ますこととなる。

齋藤は庄﨑について<全肯定>の力を持つのだと評価しているが、ここでつまらないリアルと悦楽とを同じ詩のなかで表現できるのも、<全肯定>のなせることかもしれない。それは、市川洋子「はじまりの詩」でも強く伝わってくる。風、におい、なんということもない小さなものが市川の詩によって見出され、松本の声のグラデーションもまた小さな<はじまり>のありようと重なっている。鳥や蝶のようにゆるりと羽ばたきをする庄﨑の姿に、多くの者が<全肯定>を見出しても不思議はない。

映像は、ふたたび三角みづ紀の「Pilgrimage」で締めくくられる。さまよい、微かな光をたよりに歩くことの不安が、終盤になって奇妙な悦びに転じる詩だ。松本は<かすかだけど/か細いけれど>を、抑制して静かに歌う。庄﨑は一輪の花を手に持ち、身体の裡で満ちてゆくものを実感するのか動こうとしない。もちろん、庄﨑だけでなく、世界に生きる誰もが<この身体で/身体だけで>旅を続けなければならない。この詩を最後に持ってきたことが、世界に向けられた齋藤のメッセージではなかったか。とても悲しいことだが、これは実際に彼の最後のメッセージのひとつとなった。

4月29日のDVD発売記念ライヴの後、5月5日の森田志保(ダンス)との共演では、演奏行為自体が極めてつらそうだったという。5月11日の岩下徹(ダンス)との共演は、緊急入院によりキャンセルとなった。そして5月18日の正午前に、齋藤徹はこの世を去った。

齋藤の闘病中に多くの者が口にした<不在の在>ということばがある。不在であっても、さまざまな場で、齋藤が遺したものが反響し続けるに違いない。

(文中敬称略)