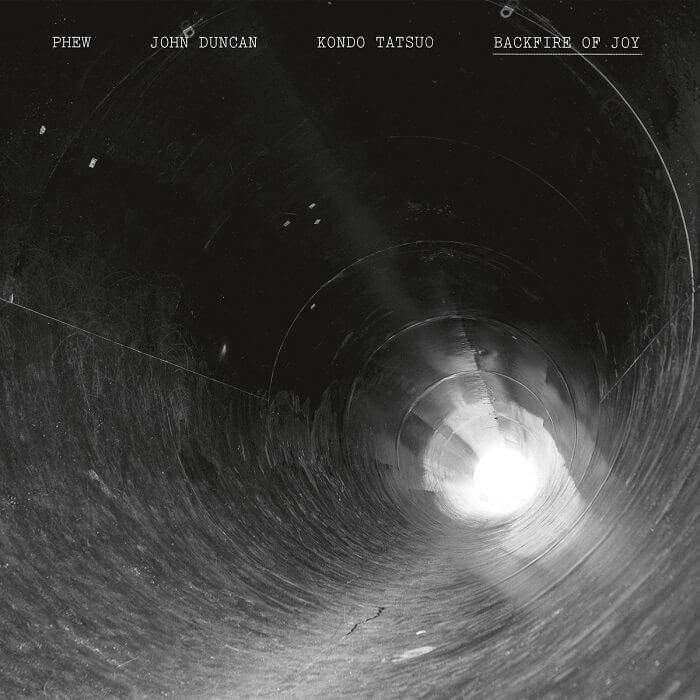

#2072 『Phew, John Duncan, Kondo Tatsuo / Backfire Of Joy』

『フュー、ジョン・ダンカン、近藤達郎 / 歓喜の逆火』

Text by 剛田武 Takeshi Goda

LP/DL : Black Truffle BT071

Phew : Vocal

John Duncan : Shortwave

Kondo Tatsuo : Synthesizer, Piano, Tapes

Side A. Backfire

Side B. Joy

Recorded Live at Hosei Universaity, Gakkan Main Hall, Tokyo on May 25, 1982

未知の何かが生まれる予感に満ちた地下音楽家トリオの邂逅の記録。

新型コロナウィルスの自粛期間中、押し入れや倉庫の荷物を整理しながら忘れていた過去と再会した人は少なくないだろう。ライヴ活動やコンサート・ツアーが中止・延期になり、演奏・表現活動が思うように出来なくなったミュージシャンも同じで、過去のアーカイブや眠っていた音源を聴き直したり、活動記録を整理したりして、発見された未発表音源や映像が作品として発表されるケースも多々ある。埋もれていた貴重な音源や映像が世に出ることはファンにとっては喜ばしい限りだが、当のミュージシャンにとっても自分を見つめ直すチャンスであろう。

オーストラリア出身の実験音楽家、オーレン・アンバーチが主宰するBlack Truffleレーベルから突然リリースされた本作も自粛期間のおかげで発掘された貴重音源である。現在イタリアのボローニャに住み前衛アーティストとして活躍するジョン・ダンカンと、日本の地下音楽のオリジネーターであり、現在も精力的に活動するPhewと近藤達郎が共演した1982年5月25日法政大学学生会館大ホールでのコンサートの記録。2020年半ばにPhewが自宅でカセットテープを発見し聴いてみたところ内容が良かったため、以前から懇意にしていて、日本のアンダーグラウンド・ミュージックに興味を待っているアンバーチにアプローチしてリリースが実現した。

70年代末に大阪でパンクバンド、アーント・サリーのヴォーカリストとして頭角を表したPhewは、新鋭自主レーベルPASSレコードから80年に坂本龍一プロデュースのシングル『終曲』、81年にコニー・プランク、ホルガー・チューカイ、ジャッキ・リーベツァイトというドイツの先鋭的音楽家とのコラボレーション・アルバム『Phew』をリリースして話題となり、そのクールな佇まいで日本のニューウェイヴのカリスマ的存在となった。近藤達郎は小川美潮と板倉文によるバンド、チャクラのメンバーとして、やはり日本のニューウェイヴを先導する存在だった。一方、70年代半ばからロサンゼルスで前衛アート活動をしていたジョン・ダンカンは、日本の地下音楽シーンと交流のあったアンダーグラウンド音楽集団ロサンゼルス・フリー・ミュージック・ソサエティ(LAFMS)を通じて日本の地下音楽や前衛アートの情報に触れて興味を抱き、1982年に初来日したばかりだった(その後数年間日本に滞在し表現活動を行うことになる)。そのタイミングで3人が一堂に会した奇跡の邂逅の記録である。

ヨーロッパ古謡を思わせるメロディを英語と日本語で歌うPhewの凛としたヴォイス、シンセサイザーやテープのループを駆使して流れのあるサウンドを生み出す近藤のポップセンス、ジョン・ダンカンの十八番の短波ラジオの予測不能の電子ノイズ。地下音楽にありがちな感情任せの混沌騒音即興(それはそれで地下音楽の魅力でもあるのだが)に陥ることなく、音響表現への冷静な自意識に貫かれたサウンドは、カオスを善しとするマイナー系地下音楽と、ポストモダニズムに接近するニューウェイヴとの間を繋ぐミッシングリンクと言える。特に45rpmのB面「Joy」で聴けるミニマルなピアノと電子音のパルスに呪術的な歌声が浮かびあがる音世界は、現在のPhewのエレクトロニクス&ヴォイス・パフォーマンスに近いものを感じる。40年以上の長きに亘り音楽とアートの最前衛で活動し続ける3人が若き日に繰り広げた逸脱表現は、過去(70年代)から断絶し、新時代(80年代)の前衛音楽の到来を告げる予兆である。その意味で『歓喜の逆火』とは言いえて妙である。

この音源の存在は、各ミュージシャンの記憶の扉を開くことにもなった。Phewはこの音源を発見するまで、自分が81年に音楽活動を休止したと思い込んでいたという。公衆の前で初めて即興パフォーマンスを披露した82年のこのコンサートを最後に彼女は音楽活動を休止するが、86年に近藤達郎を交えて活動を再開する。

ジョン・ダンカンにとっては来日するまで雑誌やレコードでしか知らなかった日本の地下音楽シーンとの初交流の記録であり、当時の印象が鮮明に甦ったようだ。ライヴ当日、最寄りの地下鉄駅から会場の法政大学まで2分しかかからないはずなのに30分もかけて遠回りをしたタクシー運転手の詐欺師めいた笑顔まで思い出したらしい。Phewがこの日の演奏を気に入らなかったと記憶していたので、何十年も経ってPhewからリリースの提案があった時は驚いたという。

近藤達郎にとっては、その後何度も共演することになるPhewとの初共演ということで感慨深いのはもちろんだが、80,90年代に数々の伝説的アーティストのコンサートを体験した法政大学学館でのライヴであることも重要なポイントである。学生が自主運営していた学館が2004年に大学側に収監され取り壊されてしまったことを惜しんでいる。このライヴで近藤はシンセサイザーとピアノに加え、テープレコーダーで録音した音源をループさせて演奏したが、A面の途中9:50から聴こえる打撃音は、テープではなくPhewが楽屋にあった金属器具で壁の金網を叩く音だという。彼女が7~8分も叩き続けていた様子が印象に残っているようだ。

この音源は筆者の個人的な体験にも繋がっている。1982年4月に大学に入学すると同時に、地下音楽や即興音楽への興味が一気に花開き、同年5月1日に法政大学学館でペーター・ブロッツマン、近藤等則、豊住芳三郎の共演を観てフリー・ジャズ/フリー・インプロヴィゼーションを初体験、5月23日には大学の学園祭でジョン・ダンカンをはじめ、白石民夫や工藤冬里、向井千惠などマイナー系地下音楽のライヴ・パフォーマンスを体験した(残念ながら内容はほとんど覚えていない)。そのちょうど2日後に録音された本作には、当時19歳だった自分が心をときめかせた<未知の何かが生まれる予感>が充満している。そしてその予感は40年近く過ぎた今でも筆者の心を魅了し続けている。(2021年3月29日記)

地下音楽, Phew, avantgarde, 前衛音楽, 近藤達郎, Free Improvisation, 実験音楽, underground music, LAFMS, ジョン・ダンカン, john duncan, experimental music