ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #43 Theo Croker <Have You Come To Stay>

今回はちょっと趣向を変えて村上春樹氏の話から始めてみたいと思う。ご存知の方も多いと思うが、幅広い音楽の知識を備える彼は相当なジャズファンで、大学卒業直後に借金までして国分寺に『ピーター・キャット』というジャズ喫茶を開いたほどだ。小説を書くことに集中するために店を畳んだ時は収入が落ち(『やがて哀しき外国語』<元気な女の人たちについての考察>より)、困ったらまた店を再開すればよいと考えていたそうだ。つまりそれほど彼のジャズ喫茶は成功していたということであろう。アメリカで簡単に手に入る村上作品の日本語版は電子書籍に限られ、電子書籍がまだアメリカほど普及していない日本なのでタイトル数にかなり限りがある。だが筆者が読んだ氏のそれぞれの作品の中で描写されている、ジャズはもとよりクラシックやポピュラー音楽にはいつも感心させられる。『やがて哀しき外国語』という氏のエッセイ集は氏がプリンストンで暮らしていた頃の、アメリカでの生活を書き留めたものであり、長くボストンに暮らす筆者も共感を覚えることが多々あった。その後91年だったか氏はボストンに移り住んだわけだが、こんなに近くに住んでいたのに氏の存在も知らなかったことが悔やまれて仕方がない。講演などぜひ出かけてみたかったものだ。しかし筆者が氏の存在を知ったのは95年の阪神淡路大震災でボランティアに駆け回った彼の記事を読んでからだった。さて、この『やがて哀しき外国語』エッセイ集の中に<誰がジャズを殺したのか>という章がある。

村上春樹<誰がジャズを殺したのか>

氏の小説の数々を通して、氏は古いジャズを好んでいることがよく理解できる。このエッセイ集では、氏はジャズのLPのコレクターでもありアメリカ生活で収集を楽しんだと記述されているが、反面プリンストンに住んでいながら1時間程度で行けるNYCにライブに出かけることはほとんどなかったという。それは、90年代初頭において氏にとってジャズはすでに死んでいたという。プリンストンを訪れたウィントン・マルサリスを見て、「ジャズはすでに伝統芸能になってしまっている」と思ったそうだ。氏にとって50年代のクリフォード・ブラウンや60年代のマイルスなどのライブに行くという行為は、その場で何かが起こっていることを目撃するということで、そういうジャズはもうなくなってしまっていると語る。筆者もこの楽曲解説で何度か書いたが、伝統を重視するマルサリスに対するキース・ジャレットの非難は有名なわけだが、ウィントンたち若手に対し創造性が欠如しているというジャレットがNYタイムスに書いた非難に対し、氏はジャレット自身の創造性もそれほど評価していないし、すでに世代によって創造性という意味が違っているのではないかと語る。筆者は氏のこの意見を理解できないわけではない。だが共感はできない。筆者にとってジャズの真髄はグルーヴであり、またマイルスの教えに従い新しいジャズを創作するということであり、それを実践するアーティストはまだ消えていない。蛇足だが、このエッセイ集の他の章で、氏はボストンで見たパット・メセニーとジョシュア・レッドマンのカルテットを、「なんとなく門限が十時の “いいおうち” の女の子とデートしているような気分だった」と書いているその言い回しに思いっきり笑った。

他にも氏の音楽関係のエッセイ、『意味がなければスイングはない』というエリントンを不思議にもじった書があり、その中に、<ウィントン・マルサリスの音楽はなぜ(どのように)たいくつなのか?>という章がある。誤解のないように明記するが、氏は伝統芸能奏者としてのウィントンを否定している訳ではない。ウィントンのテクニックは聴いていて気持ちがいい、とも書いている。ただ、氏はジャレットを評価していないだけでなく、マイルスはもう吹けなくなっているから、と書いており、これにはショックだった。その反面クスリで吹けなくなった晩年のチェット・ベイカーはかなり評価しているのである。印象としては、つまり、村上氏は晩年期のマイルスのような電化ジャズを受け入れられないということなのかもしれない。

しつこいようだが筆者はマイルスの教えに従い、ジャズは発展し続けるべきだと信じる。だからロバート・グラスパーやシオ・クローカーなどにドキドキするのだ。彼らはジャズの歴史を正確に踏襲して確実に新しいものを作り出し続けている。彼らはタイム感さえも発展させているのだ。筆者は村上春樹氏が現在のこのジャズの発展をどう感じているのかとても興味がある。グラスパーやクローカーの音楽は氏にとってジャズではないのかもしれない。ジャズはその時代を反映するコンテンポラリーな音楽だったと語る氏が、「ジャズは死んだ」と言った頃にマイルスは『Doo-Bop』を発表しており、それはまさにジャズを博物館の展示物にするなというマイルスの最後のメッセージであったのだ。それが氏にとってジャズではなかったのかもしれないのかと思うと、やはり残念な気がする。急に日本でシオはどう受け取められているのか気になって来た。評価されているのかそうでないのか、どなたか教えて下さい。

『Star People Nation』

シオ(Theo Croker — 日本ではセオ・クロッカーだがアメリカ風にはシオ・クローカー)の待望の新譜がようやっとこの5月17日に発表になった。前作から3年が経ち、制作には2年かかったらしい。前作の『Escape Velocity』に関してはこちらをご覧ください→ さて、今回の新作もシオはさらに前進しており、筆者は大変満足だ。このアルバムも特筆することが盛り沢山。つねに哲学的なものの言い方を好み、ややこしい説明が多いシオだが、今回のこのアルバムは一聴してかなりpersonalなアルバムだという印象をいきなりガツンと受けた。パーソナルというこの言葉、じつは非常に邦訳しにくい。もっとも一般的な凡例は「個人的なわだかまり」である。例えば、「おまえなんでそんな考え方するんだ?」「It’s personal」、つまり、説明したくはないがこれは個人的な問題なんだよ、というように使う。また、例えば「This is getting personal」と言った場合は、もう許せない、という意味だ。No. 250で解説したこのアルバムの先行リリースだったシングル、<Subconscious Flirtations and Titillations>の意味は、「意図せずモーションを掛け、知らずえっちな気分になる」だ。深く詮索する気はないが、やはりどうしてもポジティブよりネガティブな印象を受ける。このアルバムが発表になった時にシオはFacebookに、「このアルバムを制作した2年間にいろいろなネガティブなことがあった。とても不健全な関係の彼女と別れる決意をし、悪影響を与える友人たちから立ち去り、ネガティブなバイブと戦った。」と書き、それに負けることなくこのアルバム制作に集中したと語っている。断っておくが、このアルバムは決してネガティブなエナジーを発していない。ただ単にパーソナルなのだ。そこにグッと惹かれる。親近感と言えばいいのか。そういえばこのアルバムのジャケット写真もやけにpersonalだと思う。

シオ(Theo Croker — 日本ではセオ・クロッカーだがアメリカ風にはシオ・クローカー)の待望の新譜がようやっとこの5月17日に発表になった。前作から3年が経ち、制作には2年かかったらしい。前作の『Escape Velocity』に関してはこちらをご覧ください→ さて、今回の新作もシオはさらに前進しており、筆者は大変満足だ。このアルバムも特筆することが盛り沢山。つねに哲学的なものの言い方を好み、ややこしい説明が多いシオだが、今回のこのアルバムは一聴してかなりpersonalなアルバムだという印象をいきなりガツンと受けた。パーソナルというこの言葉、じつは非常に邦訳しにくい。もっとも一般的な凡例は「個人的なわだかまり」である。例えば、「おまえなんでそんな考え方するんだ?」「It’s personal」、つまり、説明したくはないがこれは個人的な問題なんだよ、というように使う。また、例えば「This is getting personal」と言った場合は、もう許せない、という意味だ。No. 250で解説したこのアルバムの先行リリースだったシングル、<Subconscious Flirtations and Titillations>の意味は、「意図せずモーションを掛け、知らずえっちな気分になる」だ。深く詮索する気はないが、やはりどうしてもポジティブよりネガティブな印象を受ける。このアルバムが発表になった時にシオはFacebookに、「このアルバムを制作した2年間にいろいろなネガティブなことがあった。とても不健全な関係の彼女と別れる決意をし、悪影響を与える友人たちから立ち去り、ネガティブなバイブと戦った。」と書き、それに負けることなくこのアルバム制作に集中したと語っている。断っておくが、このアルバムは決してネガティブなエナジーを発していない。ただ単にパーソナルなのだ。そこにグッと惹かれる。親近感と言えばいいのか。そういえばこのアルバムのジャケット写真もやけにpersonalだと思う。

シオのアルバムの特徴になるが、このアルバムもシーケンス(曲の並べ方)が非常にうまい。なんとスイング系の、どジャズまで入っているが全く違和感はない。シオのソロは以前にも増して飄々としており、不思議な雰囲気を醸し出している。彼は自分のアルバムでは自己顕示欲をさらけ出すような演奏をしないが、たまにネットのライブストリームでジャムセッションの模様を見ると、彼はギレスピー(ガレスピー)顔負けのバリバリのバップフレーズを高度なテクニックで披露し、長いソロで炎上する。自分のアルバムではそういう演奏はしないのだ。新世代のジャズは個人のソロでテクニックを駆使して自己主張するというのではなく、音楽全体を重視するというこの姿勢はグラスパーと同様である。もう一つのグラスパーとの共通点はマイルスだ。このアルバムのタイトル、『Star People Nation』で確信したのだが、やはりシオはマイルスを意識している。そしてアルバムにはなんとマイルスが70年代に多用していたワウペダルまで使用されているのにはびっくりした。

しかしなんと言っても一番特筆すべきはタイム感だ。以前のアルバムと違い全く新しいタイム感なのだ。以前は普通にタイトにビハインド・ザ・ビートすれすれでグルーヴし、心地よいDnB系のサウンドだったが、このアルバムではビート感が驚くほど自由で、曲によっては不安になるほどオン・トップ・オブ・ザ・ビートであったりし、タイトという言葉より、エキサイティングと言った方が良い曲ばかりで、これはひょっとしてこのまま新しいジャズの道を切り拓いてくれるのかも知れないと思ってしまった。ここでこのアルバムのシーケンスを表にしてみる。

| タイトル | 歌 | ソロ | ベース | タイム感 | 備考 | |

| 1 | Have You Come To Stay | Gene McDaniels | シオ / アーウィン・ホール(as) | エレクトリック / オクターバー | ドラム→オン・トップ・オブ・ザ・ビート / ベース→ビハインド・ザ・ビート | 『至上の愛』風のモーダル |

| 2 | Getaway Gold | Rose Gold | エレクトリック | オン・トップ・オブ・ザ・ビート | 歌詞は悪女を描いているようにも聞こえる | |

| 3 | Subconscious Flirtations And Titillations | マイケル・キング(p) / シオ | アップライト | ビハインド・ザ・ビート / ダブル・ドラム | こちら参照→ | |

| 4 | Wide Open | エレクトリック | ドラム→オン・トップ・オブ・ザ・ビート / ベース→ビハインド・ザ・ビート | マイルス風トランペットワウペダル / ほとんどドラムフィーチャー | ||

| 5 | Portrait Of William | シオ | アップライト | ビハインド・ザ・ビート | レゲー風イントロから現代版ECMビート | |

| 6 | Just Let It Ride | シオ、キング | アップライト | DnB | SwingとDnBのハイブリッド | |

| 7 | Crestfallen | ELEW(エリック・ルイス – p) / シオ / アンソニー・ウェア(ts) | アップライト | スィング | どジャズ /ベース→オン・トップ・オブ・ザ・ビート | |

| 8 | The Messenger | ELEW(エリック・ルイス – p) / シオ / アンソニー・ウェア(ts) | アップライト | スィング | どジャズ /ベース→オン・トップ・オブ・ザ・ビート | |

| 9 | Alkebulan | エリック・ハーランド(ds) / カッサ・オーバーオール(ds) | ダブル・ドラム | 原語でAlkebulanとはアフリカのこと / マイルスの<Then There Were None>を思わせる | ||

| 10 | Understand Yourself | Chronixx | シオ | アップライト / エレクトリック | オン・トップ・オブ・ザ・ビート / レゲー | 歌詞の内容はアフリカへの回帰 |

歌がフィーチャーされる曲があったり、ソロが全くない曲があったりと興味深いが、タイム感の移行に注目して頂きたい。

<Have You Come To Stay>

アルバム1曲目、この曲はなんとBobby Hutcherson(ボビー・ハッチャーソン)の1970年作品、『Now!』に収録されている<Hello To The Wind>のサンプルを使用している(YouTube → )。このオリジナルは、ドラムでアルバム参加のJoe Chambers(ジョー・チェンバース)が作曲し、同じくボーカルとして参加したGene McDaniels(ジーン・マクダニエルズ)が歌詞をつけたものである。歌詞の内容は、「風よ。ここに吹いて来てくれてありがとう。留まってくれるのかい?」に始まり、同じように暁に呼びかけ、空に呼びかけ、太陽に呼びかける。つまり自然賛歌なのだ。それをシオは最初の2行だけを抜き出してサンプルし、自分の新しい友達(または恋人?)に話しかけるように「よく来てくれた。きみも寂しかったのかな。ここにいてくれるのかい?」という印象を与えるように作っている。原曲は構成力に富んだ名曲で、時代を反映したモーダルな作品だが、シオの方法はこんなに現代的なサウンドをしているのになぜか原曲よりも『至上の愛』を思わせるのに驚いた。

だがこの1曲目を聴き始めていきなりびっくりさせられるのは、前作品と違いレギュラーメンバーであるKassa Overall(カッサ・オーバーオール)のドラムが異常に攻撃的なオン・トップ・オブ・ザ・ビートで、それに対しEric Wheeler(エリック・ウィーラー)のベースがそれを抑えるようにビハインド・ザ・ビートで、パターンもDnBではないが同じように倍テンドラムパターンとハーフタイムのベースラインだ。これをスイングジャズでやられるとどうにも居心地の悪いグルーヴになるが、このシオのストレートビートでやるとこういう効果があるのかとびっくりした。なにせ誰もが期待するタイトさをわざと壊しているのでハラハラドキドキのグルーヴ感がむちゃくちゃ新しい。注目すべきは、上の表でも書き出したように、アルバムのトラック6、7、8、9は反対にビハインド・ザ・ビートなのだ。つまり、直前のトラック5はそれまでのエナジーを下げたものの、ビートは継続して煽り続け、トラック6でレゲー風を匂わせたラインをレイドバックさせたビートで引っ張ってきっぱり攻撃的な煽りをやめ、その後トラック9のモード系どジャズの<The Messenger>をピークに設定して、それに向けて通路を開いている。巧妙に考えられた仕掛けだ。シオ恐るべし。一つだけ筆者の好みに反するのは、この<The Messenger>でスイングジャズを演奏するにはウィラーのベースはドライブ感に欠けるところである。せっかくオーバーオールがビハインド・ザ・ビートで気持ちよくライドをスイングさせているのに、この点が筆者にとって残念で仕方がない。

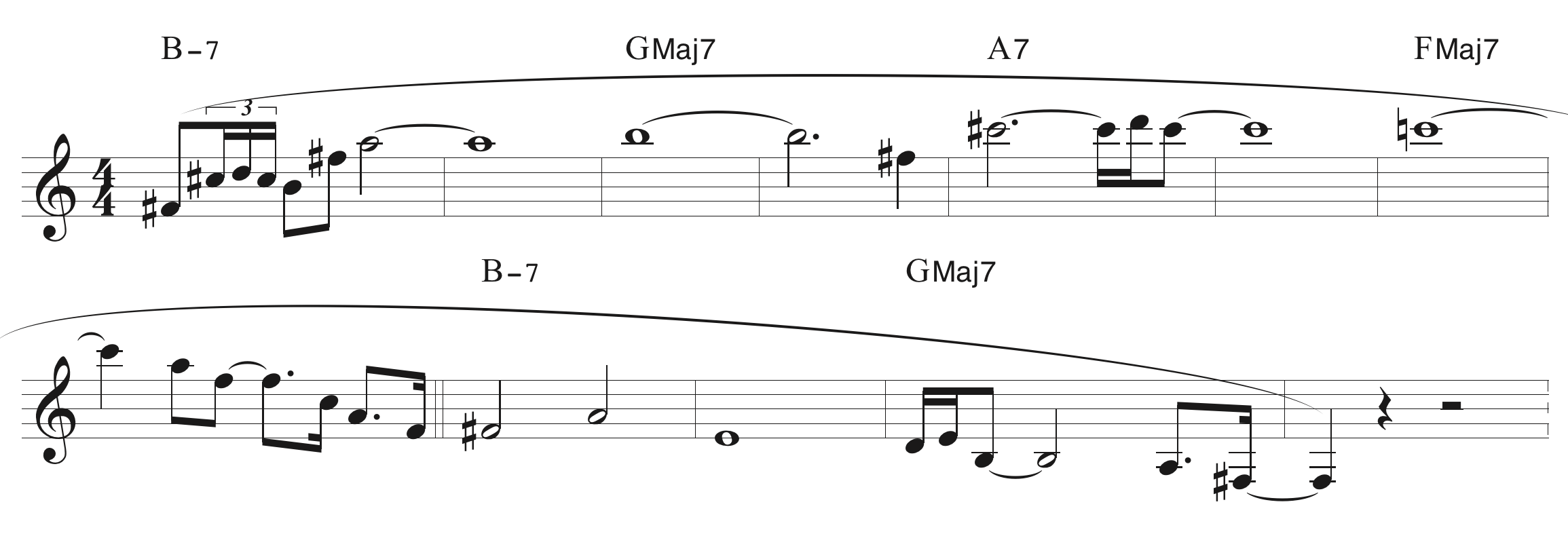

話を戻そう。まずヘッド(テーマ)を見てみよう。まずはチェンバース作のオリジナルだ。最初の4小節は単純にDorianだが、続く4小節はDorianの2度が♭になったボイシングがされており、Dorian♭9などというコードスケールは存在しないので、同じ音列と一致するものを探すとA旋律短音階と同じであることが判明する。A- と考えれば機能的にもGMaj7に向かう階段進行と理解できる。

シオは、このオリジナルのメロディーは歌をサンプルして提示し、それを第一テーマとしてイントロやインターリュード(間奏)として使用している。中音域を強調したAMラジオ風のEQを施したり、ピッチ加工で1オクターブ上を被せたり、と目立たないがおしゃれな飾り付けでオリジナルの原型をはっきりと残している。次にシオの新しく書き足したヘッドがメインのテーマに聞こえるようにしている。素晴らしい技巧だ。しかもそのメロディラインは5連譜で、ドラムの攻撃的サウンドを中和させるように工夫されている。かなりモーダルなメロディーだ。

このメロディーの形が実に美しい。見事な谷型だ。そして最初のフレーズはDorianからAeorianに移行し、この捻りがひとつのフレーズ内で美しい谷型を形成している。こういうフレーズを5連譜で描くところが大変おしゃれである。

第一テーマをインターリュード(間奏)として挿入して始まるシオのソロがいきなりすごい。自己顕示するのではなく、美しいラインを人間離れした長い息で吹く。これはシオのウリなのだが、このアルバムでは以前に増してすごいことになっている。これはトラック8の<The Messenger>でも聴かれ、シオは何か特別な訓練をしてこの離れ業を成し遂げているに違いない。聴く限りこれはサーキュラー・ブリージングではなく、本当に一息で吹いているのだと思う。

ご覧の通り捻った音使いではなく、美味しい音選びで美しいラインを形成している。

Irwin Hallのアルトソロ

筆者はIrwin Hall(アーウィン・ホール)をかなり気に入っている。彼のグルーヴ感がともかく気持ちいい。例えばシオの前作、『Escape Velocity』収録の<Meditations>の彼のソロではご機嫌なスイング感を楽しませてくれた。だが今回のこの曲でのソロは、ホールはリードまで噛んでかなりすっ飛んでいる。前作トラック14の<Changes> でも過激な効果音的なソロを取っていたが、今回はもっとバップフレーズを入り混ぜている。あんまりかっこいいのでトランスクライブしてみた。

じつはこのトランスクライブにはえらい苦労した。全員のビートの位置が非常にわかりにくいのである。トランスクライブするまで全く気がつかなかったぐらい自然なのだが、それぞれの2小節フレーズのテンポが微妙に違うのだ。微妙に速かったり、微妙に遅かったりするのだ。だがベースとドラムはお互いにはズレていないので、これは意図的だ。このアルバムでは確実に何かシオの指示があったに違いない。前述したが、タイム感もビート感も以前のアルバムで披露したタイトさをわざと壊している。そしてこれが新しいジャズへの道なのかも知れないと、期待感が盛り上がる。もともとジャズと他の黒人音楽との決定的な違いは、ジャズ以外はベースとドラムがタイトにビハインド・ザ・ビートにいることであり、シオはある意味ジャズの本質に還ろうとしているのではないだろうか。それともこれは筆者の都合の良い観測なのだろうか。

このソロをお聴き頂いてわかるようにホールはギンギンに吹きまくっている。そして前回No.253で取り上げたクリス・ポッターと同じように、バーティカルではなくホリゾンタルなアプローチをしている。つまりコード進行に対して音選びをするのではなく、モードまたは調整を決めてラインを構築している。赤丸で表示したのがホールのホリゾンタルアプローチだ。FMaj7でB7をスーパー・インポーズ(上乗せ)しているのは、多分FMaj7をF7に置き換えて、それに対するSubVと想定しているからだと思われる。2度目のFMaj7では、同じように置き換えたB7に向けてマイナーコードを階段シーケンスの配備でアプローチしており、これがむちゃくちゃかっこいい。これはぜひ筆者もライブで試してみたいと思う。

それにしてもこのたった16小節でこれほど完璧に完結するソロをとるホール、やはりお気に入りなのである。お楽しみ頂きたい。おっと忘れるところであった。ホールはこのアルバム7トラック目の<Crestfallen>で最高のアルトフルートソロを取っている。クラリネットもダブルするサックス奏者とは思えないようなしっかりしたフルートのアンブシュアで、しかもそのグルーヴ感は驚くべきものだ。よっぽどこれを楽曲解説に選ぼうかと思った。いつか機会があったら、と思う。

Eric Harland, ジーン・マクダニエルズ, Gene McDaniels, ジョー・チェンバース, Joe Chambers, ボビー・ハッチャーソン, ELEW, クロニックス, Chronixx, ローズ・ゴールド, Rose Gold, エリック・ルイス, Eric Lewis, エリック・ウィーラー, カッサ・オーバーオール, 村上春樹, Star People Nation, ウィントン・マルサリス, Bobby Hutcherson, アンソニー・ウェア, Anthony Ware, Kassa Overall, Eric Wheeler, マイケル・キング, Michael King, アーウィン・ホール, Irwin Hall, シオ・クローカー, セオ・クロッカー, Theo Croker, エリック・ハーランド