#1390 Josh Nelson Trio ‘The Discovery Project’

ジョシュ・ネルソン・トリオ「ザ・ディスカバリー・プロジェクト」

text by Ring Okazaki 岡崎凛

Cover Photo: Dai Murata (村田太)/ Photo on stage: Ring Okazaki

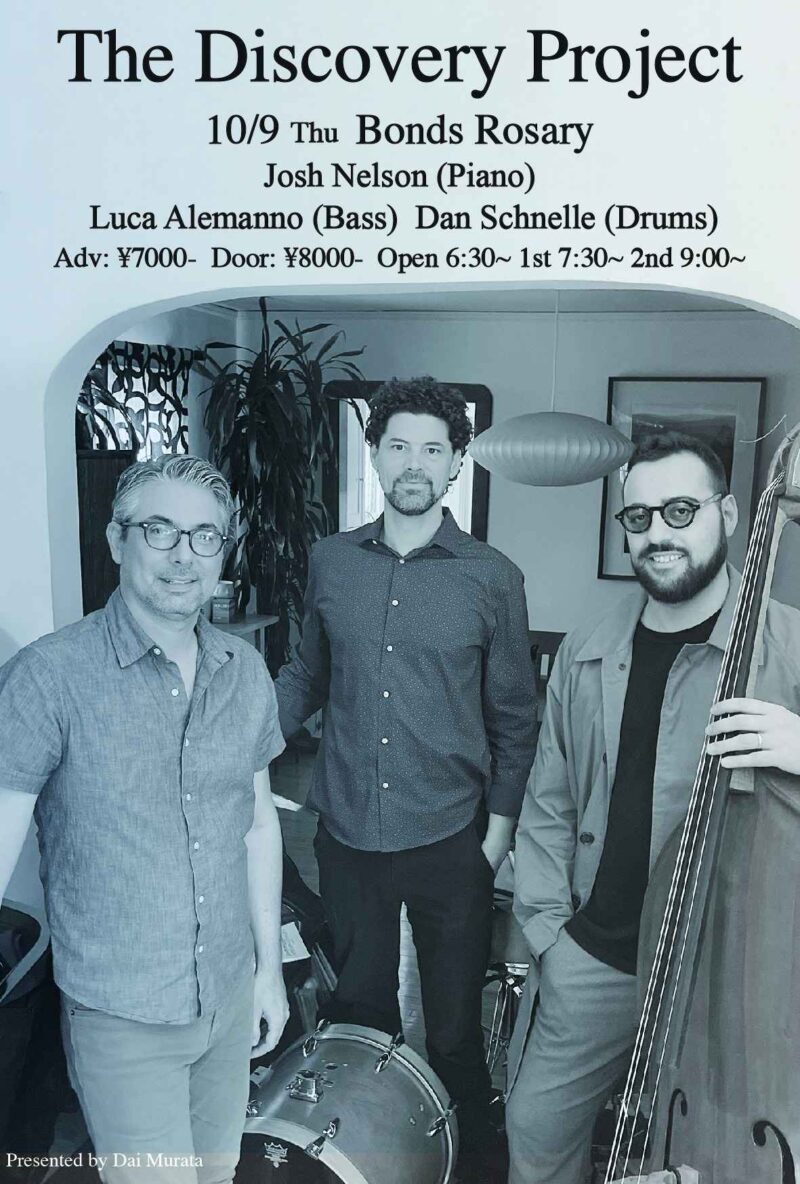

Josh Nelson (piano) Luca Alemanno (bass) Dan Schnelle (drums)

10月9日(木)会場:Bonds Rosary(ボンズロザリー)、祇園四条

料金:7,000円(前売)/8,000円(当日)

<四条河原町から祇園の店に着くまでの数分間・四条大橋周辺の風景>

10月なのにまだ夏の盛りのような暑さが残る京都の街の四条大橋を渡る。多くの観光客が行き来する橋の南側交差点には、楽器ケースに投げ銭を受け取るストリートミュージシャンの浴衣姿があった。京都南座の前で横断歩道を渡り、四条京阪の地下降り口近くを少し北に進むと、名店「ボンズ・ロザリー」の入るビルがある。ここを何度訪れても思うのは、阪急電車河原町から祇園へと歩く風景が、その日に聴くジャズコンサートのプロローグになるということ。大観光地京都の雑踏を抜け、1人でエレベーターに乗る。扉が開くとすぐに店の入り口があり、主催の村田太氏の姿が見えた。今回は京都拠点の女性ヴォーカリストが多く集まる席へと案内された。

今回のコンサートについては、ライヴレポート用にメモを準備することもなく、ただうっとりとトリオの音を追って、心の浄化をしたいと考えていたのだが、コンサートから帰ると、何かを書き残したいという思いにかられた。セットリストもなく断片的な内容だが、この夜の感想を書き記したいと思う。2019年、JazzTokyoへの寄稿を始めて間もないころに神戸で取材した「The Discovery Project」の記憶が蘇り、ジョシュ・ネルソンの演奏と言葉は、心の隅々まで行き渡っていった。

<新ベーシスト加入がもたらした「The Discovery Project」の新たなる発展」>

Luca Alemanno (ルカ・アレマンノ)はイタリア出身、現在はNYCのジャズクラブに出演するベーシスト。以前のトリオに参加していたAlex Boneham (アレックス・ボーンハム)の演奏も素晴らしかったのだが、ルカの参加が「The Discovery Project」に新たな発展をもたらしているのは間違いないだろう。2017年にNYCの重要なベーシスト・コンペティションで最優秀に輝いた彼には、演奏の隅々に新たなエピソードを書き入れるような、ストーリーテラーの趣がある。今回のライヴで、初めて聴く彼に惚れ込んだリスナーは多いはずだ。次はいつ彼に出会えるだろうかと思うと、この「The Discovery Project」の次回が待ち遠しくなる。

<ジョシュ・ネルソンと村田太氏について>

ロサンジェルス在住のジョシュ・ネルソンは、神戸を拠点に多くのジャズコンサートを主催してきた村田太氏が、とりわけ大切にしてきたピアニストであり、彼が録音したアルバム『The Discovery Project Live in Japan』(2020年)はバンドキャンプなどで販売されている。

<「The Discovery Project」を初めて聴いた神戸100BAN HALLでの思い出>

The Discovery Project の曲でとりわけ好きな曲がある。”Kintsugi”〈金継ぎ〉という曲だ。実は今回の京都のライヴでは、この曲は演奏されなかったが、自分はこの曲名を心に温めながら京都の祇園の街を歩いて行った。日本の美を象徴するような、この陶器修復の技を知る外国人は多いらしい。この技で修復された陶器の美しさだけでなく、〈金継ぎ〉という語感や、技法の細やかさなどが、この言葉の魅力を高めていると思う。

日本文化などについて、ジョシュ・ネルソンが語る言葉にも惹かれている。平易な言葉を使いながら、いつもそこに深い洞察を感じる。この曲のミュージック・ビデオもYoutubeに上がっているので、興味のある方は探してみてほしい。

先に書いたように、「The Discovery Project」のコンサートについてライブレポートを書いていた。2019年3月のことだ。村田太さんに写真を送って頂き、記事を書いた。JazzTokyoに寄稿するようになってから間もないころで、客席でどきどきしながらコンサートを聴き、会場で上映されたショート・フィルムに見入った。そのときすでに〈金継ぎ〉の曲にすっかり心惹かれていたのだが、自分が書いたことは忘れていた。記事はこちら:

https://jazztokyo.org/reviews/live-report/post-38869/

<Josh Nelsonの楽曲のタイトルから、彼の知性に触れる>

今回のライブでは、パキスタンのブット元首相をテーマにした曲〈Bhutto Song〉を演奏していた。こういう曲を作る彼のセンスが素晴らしいと思う。かつて海外ニュースで何度も目にしたブット首相の顔はしっかり覚えているのに、彼女の波乱に満ちた人生をほとんど知らなかった。トリオのライヴで聴いた演奏もよかったが、彼のアルバム曲を聴いてみると、管楽器の重奏が美しく、さらに楽しみが広がった。政治家の輝かしい経歴と政変の凄まじさを知ると、この曲から聴こえてくるものが変わっていった。

『I Hear a Rhapsody” (2009)』より。

曲の解説にはこうあった。「Inspired by the life of Pakistani prime minister Benazir Bhutto, this a meditative and cyclic song that seems to never end.(パキスタンの首相ベナジル・ブットの人生にインスピレーションを得て作った曲。瞑想的で何度も循環が続き、終わりなく続くような印象がある)

この日にトリオで演奏された曲、〈Architect〉をジョシュがソロで弾く動画が10年前に上がっていた。ボンズ・ロザリーで聴いたものには、エッジの効いた躍動感あふれるドラムの音と、歌心たっぷりのベースが加わり、オーディエンスを大いに沸かせた。一方、その後自宅で聴いたこのジョシュのソロでは、静かにピアニストの熱い思いがじわじわとしみ出していく。単純に言ってしまえば、曲がいいからソロでもトリオでも演奏には果てしない発展が生れる、となるのだけど、ジョシュが一つの曲に織り込んでいく幾層ものアイデアと、シンプルなリズム、ストレートな曲展開のコンビネーションに、毎回の驚きがある。このピアノソロには、そんなジョシュの曲作りの原点を感じる。ソロを弾きながら、彼の頭の中にはさまざまな共演者の音が去来しているのではないだろうか。

10月9日のコンサートで聴いた数々の名曲には、彼の2021年のアルバム『Discoveries』からの曲がいくつか取り上げられ、あらためてこのアルバムの素晴らしさを思い起こすことになった。このアルバムから 〈Dirigibles〉を演奏、その後にハービー・ハンコックの名盤『Empyrean Isles』から〈Oliloqui Valley〉を演奏し、ベーシスト、ルカの中身の濃いプレイとドラマー、ダンの繊細かつ力強いドラムをフィーチャーしていく。ハンコックへのリスペクトを込めるように、ピアノの上に置いたエレピの音が重なったが、その後はアコースティックなピアノの音が続いた。ジョシュ・ネルソンが自分の曲以外を聴くのは初めてだった。客席の興奮がじわじわと伝わり、ライヴは最高潮へ。エレピを効かせた曲〈spirit〉が続いた。

もちろんハービー・ハンコック曲を聴く愉しみはこの日の大きな収穫だったのだが、それ以上にジョシュが2010年代から積み上げてきた音楽の素晴らしさを再認識した。

〈Dirigibles〉: