#1297 (3 DAYS) OF MUSIC DEDICATED TO PETER BRÖTZMANN – London Report 2

text & photo by Daisuke Ninomiya 二宮大輔

At last I am free

「自由なんかクソだ。自由なんて死んでしまえ」Brötzmann がシカゴのグループに誘ってくれた思い出や彼の音楽に対する姿勢、プレイの凄みを Jason Adasiewicz のヴィブラフォンをバックに Joe McPhee が紹介してくれた。これまた私の英語力では断片的にしかその内容はわからなかったが、Brötzmann はそう叫んでいたのだ。

この叫びは誰かに似ている。看護師の若い女が涙を流しながら初めて愛した男アレクサンドル(Jean-Pierre Léaud)に鬼気迫る叫びを浴びせる。ヴェロニカ(Françoise Lebrun)は言う。「娼婦なんていないの。本当の娼婦なんて存在しないの」自身の戯れを振り返りながら。Jost Gebers と FMP を立ち上げた Peter Brötzmann、映画『ママと娼婦』を撮った Jean Eustache。60〜70年代にかけ高度成長を遂げたのはヨーロッパも同じだった。75年生まれの私が音楽というものを意識して聴き出したのは80年代前半からだ。なぜ自分はこんな浮ついた現世に生まれてしまったのだろう。そのうちいわゆるプログレというジャンルに日本では分けられてしまうロックを聴き始め、今の自分に繋がる懐古的な後追いの人生をすでに歩んでいた。自分が生まれる数年前の激動を知らない。憧れの時代に思い巡らす。彼らは音楽や映画を武器に何に立ち向かっていたのであろう。求めてもしようがない自由のために吹きまくること、なり得ない娼婦に身を投じる美意識。これは全く私の短絡的な想像でしかないが、美術と音楽を天秤にかけていた Brötzmann も、都会的なヌーヴェルヴァーグの旗手たちとは違う境遇に育った Eustache も、時代の潮流や革命に疲弊し自身の欲望にも抗い続けながらも、実はそんな不自由さですらもてあそんでいた節があるのではないか。激動の時代を乗り越えようとしていた彼らの音楽や映画に今それを感じることができる。ぬるま湯で自分の痛いところだけを揉んでいる私は、彼らと同じ時代に生き自我を貫き生きることができるか甚だ怪しい。

あれこれと空想に耽っていたためか最初のデュオはすぐに終わってしまう。次は昼間はややおふざけ気味だった Pat Thomas と Bennink とのデュオ。私の横の Thomas は演奏し始めこそ Bennink を窺いテンポを合わせていたがすぐに乱れる。性格的には近そうな両者が手数にコントラストをつけ、各々の楽器が会場の両端にあるためステレオ感が強調される。結局手数が多いのは Bennink。しかしこれまた Bennink の方が半ば強制的に演奏をコンパクトに仕上げあっという間に休憩。

休憩を挟み Caspar のソロ。渡倫前までギタリストだと思っていたが、マチネーのあと近くの喫茶店でサンドイッチを共にした Evan と最後のセットも一緒に並んだとき「今はベースを使っているんじゃないかな」と聞いていた(さらに Vandermark と Nilssen-Love は先週まで日本にいたんだよとも)。うちにある唯一の Caspar のレコードはギタートリオだったはず。ジャケットデザインは親父 Brötzmann。親父のことは追っていたが息子のことは全然知らなかった。Caspar は黒い。髪も黒い。服も黒い。プレベっぽいベースも黒い。照明も暗い。シンプルなディストーションに倍音やフィードバック。会場内はこれまでにない響きに包まれる。

昼間びしょびしょになった半袖シャツは着替えたのか? いや同じシャツに見える。Nilssen-Love は McPhee となら小物も使う。hat Hut Records 時代も彷彿とさせる McPhee はこのセットでは激しく、それにも増して渋い。

次はベースデュオ。このメモリアルとっておきミュージシャンなのか昨夜も終盤に出てきた Amadou と息子 Caspar とのエレベデュオ。カチャカチャやるエフェクター操作もこのイベントでは微笑ましく御大も優しく見守っているかのよう。

そしてひとまず最後のセット。昨日見逃したお馴染み Heavy Machine Gun の3人 Gustafsson / Vandermark / Nilssen-Love。Gustafsson が先に吹き出し Vandermark はなかなか入ってこない。これがなかなかに会場の緊張を煽る。Vandermark が入り3人揃うとベースの Amadou はまったく聴こえない。それでも私はステージの真横に近い位置にいたためかそんなにうるさく感じなかった。楽器を変えながら吹き合う2人のフロントに球のような一体感と音が跳ねる奥行きというか天井を衝くような高さを感じた。クァルテットはやはりこの日一番の盛り上がりを見せた。

ドラムセットが3つ並ぶ。イベント最後はみんな万歳オーケストラ。チェロの Lonberg-Holm がコンダクターで Don Ellis あるいは John Zorn 式というのか楽器カードを切っていく。Evan は真剣に指示を待つが出番がなかなかこない。McPhee は上手奥でこれまた控えめ。ここでも主役は Gustafsson と Vandermark、それに Amba を加えた3人。逆にドラマー3人はおとなしい。即席スイッチングの Lonberg-Holm にも問題があったかもしれないが、みんながみんなやる気があるわけではない。Camille Emaille は露骨に不快感が出ていた。ここに Brötzmann がいたらどんなふうに振る舞っていただろうと考える。指示なんか見るのか?

とうとうこのメモリアルコンサートも終わりを迎える。5人のサックスのロングトーンが響き、Lonberg-Holm のタクトと共に鳴りやむ。長い歓声の中ロンドンに着いてからの(2日間の!)イベントを振り返る。航空券ショックが癒えぬまま初ロンドンのお上り感も鎮められ、浮き足立つこともなく音楽というのか OTO の洪水に身を任せられた。出演ミュージシャンにしてもオーディエンスにしても世代の幅があり、それぞれこのイベントへの向き合い方が様々だったように私には映った。満足と疲労に揺蕩いながら3日分の熱気に包まれる CAFE OTO を出た。もう1人の Evan にさよならを告げ歩いて宿に向かう。ふと出番待ちの Vandermark や McPhee、それに Sven や Markus の顔が思い浮かんだ。あのとき彼らはステージを見ているようで違うところを見ていたはず。途中ビールを2本買い鍵のない狭い部屋でロンドンと Brötzmann に乾杯する。

You use what there is

コンサートを一つ見逃したが旅の日数はそのままスライドさせたので、もう一つの目的は余裕を持って達成できた。今年の大きな計画のひとつにカセットリリースがある。そのミュージシャンたちに会いに行くことだった。Veryan Weston と Lol Coxhill。Lol はもう10年以上前に亡くなっているのでその妻 Ulrike に。Brötzmann はリリースの前に2人に直接会えるタイミングも私に与えてくれていた。

Veryan はロンドン郊外に住んでいる。宿からほど近い大きな駅フィンズベリー・パークからナショナルレールに乗りウェリン・ガーデン・シティへ。車内は日曜日でもガラガラだ。到着すると駅の近くにこそビルはあるが、見渡す限り平地の田園都市。

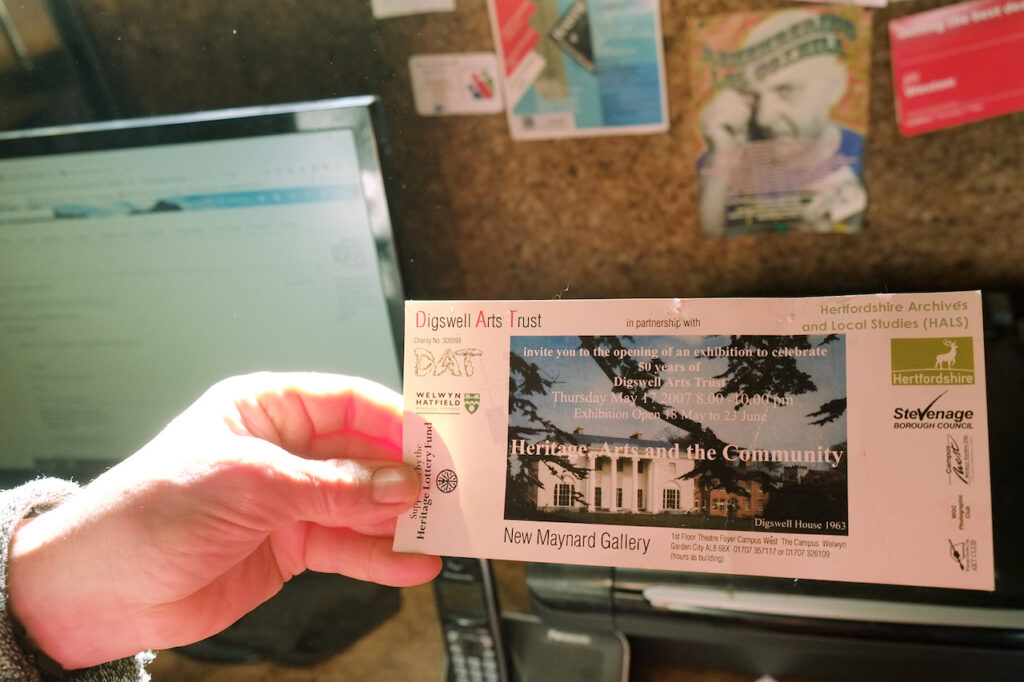

駅から歩いて Veryan の家に向かう。ラウンダバウトが何ヶ所かあり曲がるところを間違えたのかなかなか目的の家に着かない。結局遠回りしたためか Veryan が心配したようで大きな通りまで出ていてくれた。手を振っている。もちろんこれまで顔を合わせたことはない。メールでは音源のことなど細かいやり取りが多かったせいもあって、わりと神経を尖らしている人っぽいのかなあと勝手に思っていたが杞憂だった。(航空券ショックも伝えてあったので?)笑顔で妻の Jill といっしょに温かく迎え入れてくれた。かわいらしい家にさらにかわいい小さな平屋の離れがあり、そこが Veryan の仕事場らしい。その前にキットを使った庭の自作ソーラールームに案内される。この造形は Veryan の音楽観に近いのか? いよいよ Veryan の創作ルームに入る。正方形のひと間には小さいグランドピアノと nord piano があり、壁にはびっしりレコード、カセット、CD、そして銅鑼。Jill が淹れてくれたコーヒーを飲みながら3人でおしゃべり。2人はお土産のひよ子を楽しそうに食べてくれる。Veryan は「ジャパンといえば……」いきなり安部公房と! 砂の女や武満、今年生誕100年の安部話に花が咲く。そして話は Lol へ。私が今でもときどき聴く Veryan と Lol のデュオ EMANEM の『BOUNDLESS』のことについて尋ねると、「それよりこっちだよ」と同じく EMANEM の『DIGSWELL DUETS』を出してきた。さらに「これが Lol たちと暮らしていた ‘ところ’ の展示の招待状だよ」

もちろん持っていますよ、ぼろぼろのアナログを。でもたぶん Veryan には伝わらなかった。それよりディグスウェルがここウェリン・ガーデン・シティにあることに驚いた。この原稿を書いている手元のレコード裏ジャケを読むとちゃんと書いてある。ディグスウェル・ハウスには16人のアーティストがいたと。74年にロンドンから来た Veryan は以来ずうっとここ(周辺)に住んでいるのだ。コミュニティには画家や彫刻家もいたと言う。このレコードは79年に発売、レコーディングは Digswell Tapes(’74-’77)がもとになった。私がリリースしようとしているカセット音源も79年の録音。DIGSWELL DUETS とほぼ同時期だ。2人は頻繁に演奏していたのだろう。ワクワクばかりが先行するが、今年リリース予定のカセットプロジェクトに話をとっておこう。そして我々3人は散歩に出る。週2、3回は出かけるそうだ。Jill はしきりに私の靴を心配していた。街周辺には本当にだだっ広い広場がいくつもあり爽快だ。歩きながらブラックバード(クロウタドリ)やリスの話をする。どんどん道を逸れ森へ。結構なオフロードだ。泥がたくさん跳ねる。これだ Jill が心配していたのは。2人はジメジメした道や水たまりもなんのその。結局ゆっくり2、3キロ歩いたのでは。陽もいつの間にか傾き始める。ウェリン・ガーデン・シティに流れる時間、森の中で流れる2人の時間、今回の旅の前半とは全く違い音楽のない時間を眺めるのは心地よかった。草原を走り抜ける帰りのナショナルレール、もらったCDを手にぼーっとしていると、行きにも見つけたハットフィールドという途中駅の看板前に席は停まる。話の中で Veryan に尋ねた、私が高校生時代に一番と言っていいほど聴いた Hatfield and the North の ‘Hatfield’ だった。

ディグスウェル・ハウスから Lol はロンドンのフラットへ移った。この日はバスとアンダーグラウンドで Lol の妻 Ulrike に会いに行く。メールで住所はもらっていたがこれまた建物が見つからない。目標のブロックの通り側は、高級宝石店が並ぶ人通りが少ないブロックの隣とは思えない賑わいで、昼食どきだったので各国の料理屋台で溢れていた。いい匂いだ。次の日もこれらを食べにくることとなった。通り名はわかっているのに入り口がわからず、結局掃除のおばちゃんに建物の内側に向かうゲートを教えてもらいやっとインターホンを押すことができた。

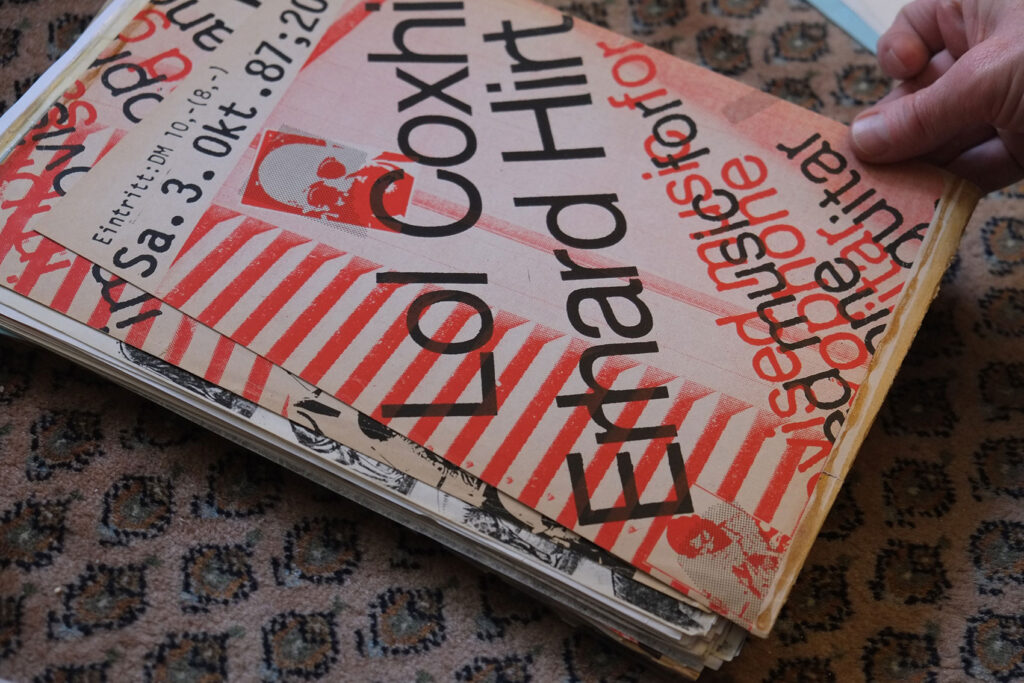

1907年に建てられたという集合住宅の最上階へ。ノックをすると Ulrike が開けてくれた。居間に案内されお土産のひよ子を渡す。小さい Lol の写真が壁一面にあった。Lol が亡くなってもう12年。当時の友達もどんどんいなくなって寂しいと Ulrike は言う。EMANEM の Martin Davidson も亡くなったと。時間は留まっていない。私は Lol をレコードや CD でしか知らない。いつでも同じ音の Lol しか知らない。ミュージシャンの Lol がいなくなったあとの時間は、ミュージシャンではない彼女の生活スタイルさえも変えてしまう。私にとって興味深い写真や本、印刷物がたくさんあってもこれらは当時の状況の中での在り方とは違うのだ。それでも Ulrike は現在 Lol のアーカイブ計画を進めている。Lol 秘蔵の音楽資料とリサーチも含めアーカイブを全面的に手伝っている Tim がやって来た。彼は丁寧に細かく資料を見せてくれた。今日は貴重な Lol のフライヤーコレクションの整理だ。Lol は自身のライブのフライヤーや見つけた記事を全て取っておいたようだ。その中には自作のフライヤーもある。身近な人へ配るセルフパロディ印刷か。Brötzmann のジャケットデザインにもラフなところはあるが、(スキンヘッドの)Lol のデザインも毛色が違い楽しい。ホワイトで修正したりコピーを切り貼りしていた。Lol はレコードやCDだけでなくカセットもリリースしている。私のカセットプロジェクトもこれに由来している。

Lol の部屋にもレコードとカセットがたくさんあった。私もアナログをそれなりに持っている。これらのモノたちはいったいこの先どうなるのだろう。リリースにあたり今回会った2人(?)の身体と音楽と再生物。現在の音楽の聴き方・生き方とこれら残されたモノたちを照らし合わせ少し呆然となる。私もこれから忘れ去られたもの・埋もれていたものを引き戻し生産しようとしている。カセットに限らずモノを作っていく・残していくことにどんどん風当たりが強くなる現代。いつもぼんやりとした後ろめたさがあり常に付きまとう課題だ。私自身は時間の行き来に興味がある。たまたま亡霊を背負うときもある。でもそれはそこにあるからしようがない。見つけてしまったのだから。

帰る日、CAFE OTO では Trevor Watts のトリオに飛び入り予定の Veryan。開演は私がロンドンを飛び立つ頃。スタンステッド空港駅から空港に繋がる通路に警備員らしき人たちが立っていた。ロンドンでは99%以上キャッシュレス決済でアンダーグラウンドからの乗り換え改札もピッで入ったのに、ここでは乗車券がないと怒られた。最後の最後でまた交通問題で罰金だった。

—

SATURDAY 10 FEBRUARY 2024, 6.30PM

3 DAYS OF MUSIC DEDICATED TO PETER BRÖTZMANN – CONCERT 3

– Joe McPhee / Jason Adasiewicz – Duo

– Han Bennink / Pat Thomas – Duo

– Caspar Brötzmann – Solo

– Joe McPhee / Paal Nilssen-Love – Duo

– Caspar Brötzmann / Farida Amadou – Duo

– Paal Nilssen-Love / Ken Vandermark / Mats Gustafsson / Farida Amadou – Quartet

– Evan Parker / Joe McPhee / Zoh Amba / Ken Vandermark / Mats Gustafsson / Paal Nilssen-Love / Camille Emaille / Steve Noble / Jason Adasiewicz / Pat Thomas / Fred Lonberg-Holm – Large ensemble (from Lonberg-Holm’s introducing)

二宮大輔

1975年、東京生まれ。喫茶店主。

Lol Coxhill & Veryan Weston のカセットリリース情報は下記アドレスにて告知する予定です。

https://www.fischiff.com/