ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #30 Cecil Taylor <Charge ‘Em Blues>

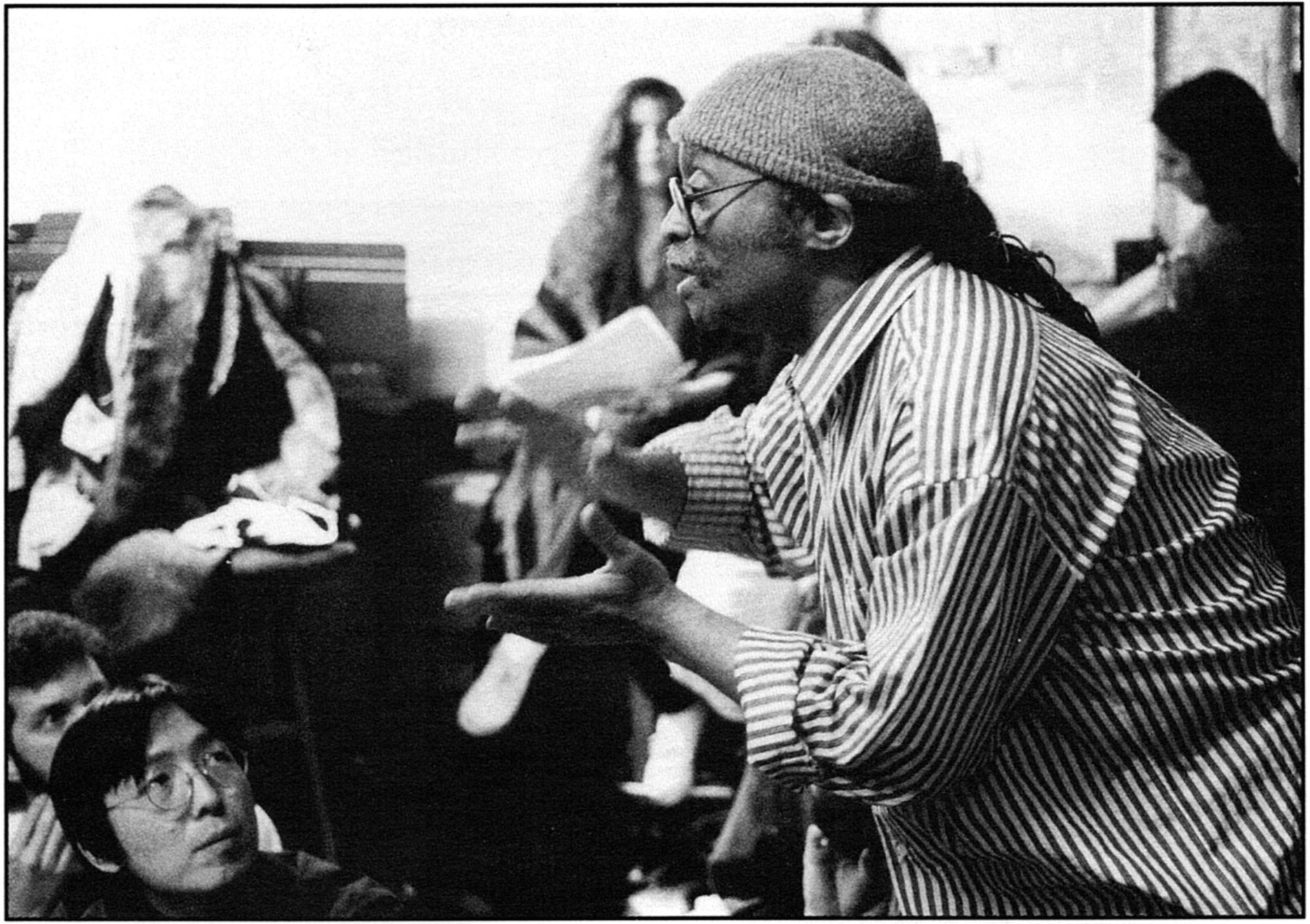

この4月5日にセシル・テイラーが他界し、ひとつの時代が幕を閉じた。本誌JazzTokyoでは編集長、副編集長をはじめ多くのコントリビューターがセシルの音楽に精通しているのに対し、筆者はなんと『Jumpin’ Punkins』ぐらいしか所有していなかった。しかし筆者は幸運にもセシルと共演したことがある。1990年、筆者がまだニューイングランド音楽院で修士課程を専攻していた頃だ。セシルも同音楽院の卒業生であり、1週間レジデントとして招聘され、学生はレクチャーを受けたり、演奏の機会を与えられたりしたのだ。

ところが筆者が覚えていることと言えば、「恐怖」の一言だ。セシルはこちらの目を見て話してくれず、始終宇宙だとか時間概念だとか、謎めいた詩で話し、音楽的な指示を理解できなかった筆者はかなりの距離を感じた。筆者の音を聴いてくれているのだろうかという不安もかなり大きかった。ある意味軽いトラウマとなってしまったのだ。だがしかし、そんな過去があるという理由からではないと確信して言うが、筆者はセシルが苦手である。フリーミュージックが苦手なのではない。セシルのフリーインプロは好きだ。迸るアイデアとそれを具現化することを可能にするテクニック。すごいと思う。だが筆者はセシルのジャズが苦手なのである。この連載は楽曲解説で、どうしてもフリーの曲を楽曲として理論的に解説するのは難しいので、ジャズの曲を取り上げるわけだが、万人が認める巨匠セシル・テイラーに対し否定的なことを書くので、セシルのファンは是非ご一読されないことをおすすすめする。

フリー・インプロヴィゼーション

現在はグルーヴするジャズやブラジル系を主に演奏する筆者だが、80年代の終わりから91年頃までは随分とフリーインプロを演奏した。筆者の師、故ジョージ・ラッセルの<The Stratus Seekers>などでラッセルにフリーを散々やらされたり、ジョン・ゾーンに誘われてNYCのニッティング・ファクトリーで演奏したりしていた時代である。ジャズを1987年に初めて知り、まだジャズのボキャブラリーに乏しい筆者にとって、クラシックで勉強したボキャブラリーを駆使できるフリーインプロは楽しかった。今でも1998年から参加している「Jazz Composers Alliance Orchestra」のギグではしょっちゅうフリーインプロのソロがまわってくる。実は筆者はグルーヴするセクションのソロを与えて欲しいと密かに願うが、作曲者たちはそういうセクションではフルートよりトランペットやサックスが欲しいのであろうことは容易に理解できるので黙っている筆者だ。嗚呼悲しきジャズフルート稼業也。

筆者は1990年と1991年に独ベルリンに招聘された。当地のミュージシャンとの共演という企画だった。最初の年は、今では名前すら思い出せないのだが、凄腕のテナーサックス奏者と、本番直前に対面してステージに上がるという運びだった。音を出し始めてお互いのアイデアに触発され、主催者側がストップを掛けるまで我を忘れて演奏した。今でもあの興奮は忘れられない。ところが、だ。コンサート終了後、楽屋にベルリンの名のある彫刻家というのがやって来て、カタコトの英語で「君のは真のフリーインプロじゃない」と非難して来るではないか。筆者はアメリカ流に「Thank you very much. I had a great time. See you later.」と言ってその場をそそくさと立ち去ったものだ。せっかくいい気分だったのに。しかし、自分のように、演奏中に一瞬先を計画しながらインプロするのは間違いなのか、自分をトランス状態にしなくてはフリーインプロじゃないのか、クスリでもやれと言うのか、などと色々考えてしまった。余談だが、その翌年は違う意味で悲惨だった。今度は複数のミュージシャンとのインプロ合戦だ。ところが、そのミュージシャン達はお世辞にも演奏能力があると言える人たちではなく、クラシックやジャズなどの他の分野では演奏するだけの技量がないからフリーインプロをやっているとしか思えない人達だった。この時点で筆者は急激にフリーインプロへの想いを失ってしまったのだ。とは言え、フリーインプロに別れを告げたわけではない。クリス・フロリオ・プロジェクト等未だにフリーインプロの仕事は受けるし、演奏も楽しむ。明日4月26日もフリーインプロのレコーディングに呼ばれており、楽しみにしている。ただ自分から進んでフリーインプロのレコーディングなりコンサートなりは全く計画しなくなったというだけだ。なぜこんな話をしているかと言うと、筆者はセシルのフリーインプロのやり方に共感できるからだ。

セシル・テイラーとオーネット・コールマン

筆者はセシル・テイラーの音楽を語ることが出来るほど彼の音楽に親しいわけではない。今回この記事を書くに当たり、聴いてみたアルバムは『The World Of Cecil Taylor』、『Air』、『Jazz Advance』、『Love For Sale』、『Momentum Space』、『Dark To Themselves』、『Historic Concerts』、そして『Garden』だ。ここで数点気がついた。まず、筆者はセシルよりはオーネットを聴いていたのは何故か。それは、オーネットはプライム・タイムに至るまでグルーヴするリズムセクションを保持したが、セシルはソロピアノやグルーヴを持たないリズムセクションに焦点を置いていたということが、筆者にとって興味をそそられなかった理由だったようだ。そしてセシルの初期のリズムセクション、べースのBuell Neidlinger(ビュール・ニーリンガー)とドラムのDenis Charles(デニス・チャールズ)のタイム感が筆者は苦手だ。後述する。ただし今回気が付いた興味深い点が2つある: リズムセクションの選択とは正反対に、グルーヴしているのはセシルで、オーネットは常に朗々とタイム感を無視してインプロする。そしてセシルは一瞬先を読みながらインプロするのに対し、オーネットは真のフリーインプロと言わんばかりに触発的にインプロしている。まさに正反対の二人だということだ。

もう一つ面白い話がある。筆者の師、故ジョージ・ラッセルはオーネットと懇意であったが、セシルとはあまり仲が良くなかった。これには原因がある。50年代終わりか60年代初期、ラッセルがNYCマンハッタン、ヴィレッジのバンク通りのアパートに住んでいた頃だ。ラッセルが自宅で開くパーティーにはギル・エヴァンス夫妻やジェリー・マリガン等が常連だったそうだ。そこにある日セシルがやって来て頼みもしないのにピアノを弾き始め、なんとラッセルのピアノの鍵盤を2つ壊してしまったのだが、それでも弾きやめない。とうとうラッセルはセシルを追い出さなくてはならない羽目になったそうだ。面白いのは、ラッセルがセシルのことを良く思っていなくても、どうやらセシルはラッセルの音楽に一目を置いていたようで、セシルの曲からは色々ラッセルの影響が聞こえる。例えば『Dark To Themselves』の19分23秒あたりに登場するこのブラスの書きフレーズ、明らかにジョージ・ラッセルのフレーズだ。

このアルバムは全体を通して、その14年前のラッセルの作品、<The Outer View>にかなりの類似点があると感じたのは筆者だけであろうか。そして、筆者にはセシルのコンピング(フロントのソロの伴奏)からかなりラッセルが聴こえて来る。ラッセルは、筆者がNo. 230で書いたナルディスの記事で説明したように、モードジャズを考案してマイルスやコルトレーンに教えた。そのラッセルのコンピングがモード上でドラムのようにクラスターを叩くスタイルだった。ラッセルは元ドラマーだ。そしてセシルもピアノをドラムと考えるというようなことを言っているインタヴューをどこかで読んだ覚えがある。筆者にはラッセルの影響がセシルに聴こえて仕方がないのだ。そうそう、二人ともピアノをドラム扱いしているのに音が痛くないことにも注目したい。

ビュール・ニーリンガーとデニス・チャールズ

セシルの初期のリズムセクションはこの二人が長く務めた。ウィキペディアによると『Jazz Advance』、『At Newport』、『Looking Ahead!』、『The World of Cecil Taylor』、『Air』、『Cell Walk for Celeste』、『Jumpin’ Punkins』、『New York City R&B』、1956年デビュー作品から1961年までの10作だ。筆者はどうにもこの2人のタイム感が楽しめない。まずベースはテクニックの欠如からかタイムがふらつくのが気になって仕方がないのと、頭では理解しているのかオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライヴしようとするもののそれを維持できないで、遅れてしまってオン・ザ・ビートにハマってしまったり、オカズを入れて遅れたり、と、どうも気持ちが悪い。差別をするような発言は避けたいが、ニーリンガーの本職はクラシックのチェロ奏者である。晩年までチェロでクラシック、ベースでインプロを演奏し続けたようだ。

それに対してのドラムは、本誌No. 238で取り上げた、ラズウェル・ラッドの『School Days』でエキサイティングなライドを聴かせてくれたデニス・チャールズだが、セシルのトリオでの演奏は走りまくるのである。『School Days』でのベースは、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするヘンリー・グライムスで、チャールズのこれまたオン・トップ・オブ・ザ・ビートのライドより先の位置でドライヴしてなんとも気持ちが良かった。ところがセシルのトリオでのベースのニーリンガーが全くドライヴしない。これに対してチャールズが走りまくるのである。試しにそれぞれの曲の始まりと終わりのテンポを比べてみると、毎曲いかに走りまくっているかがよくわかる。しかし、エキサイティングな演奏でテンポが速くなってしまうことはよくあり、それはそれでよい。良くないのは聴くものにグルーヴ感を与えないのと、稀だがビートが裏返ってしまう事故が起こることだ。

『New York City R&B』に収録されている<Cecil Walk For Celeste>の7分50秒あたりを聴いて頂きたい。チャールズのライドは走り過ぎて完璧に裏返って、2ー4ではなく1ー3に入ってしまっている。この気持ち悪い状態がなんと30秒ほども続く。脳みそをお箸か何かでグリグリされているような気持ちになってしまって、このアルバムは2度と聴けなかった。ここで明確にしたいのは、チャールズは意図的にやっているのではないということだ。その証拠に合いの手のスネアも裏返っているからだ。

話はそれるが、アヴィシャイ・コーエンという、有名なベーシストと同姓同名のトランペッターがNYCにいる。クラリネットで有名なアナット・コーエンのお兄さんにあたる。アナットと同じバンドに所属していた筆者は、彼アビシャイと1度だけセッションしたことがあるのだが、その時彼はトランペットではなくドラムを叩いた。何の曲だか忘れたがビ・バップの曲で、彼のハイハットが少しずつ少しずつずれて、完璧にひっくり返ったと思ったらまたジリジリと2ー4に戻って行った。その間ライドはきっちりビートの上でスイングしていたので、これは明確に意図的にやっている。こっちはソロが取りにくくて、一生懸命ハイハットを聞かないように、ライドだけ聞くように、と冷や汗をかきながら演奏したのを今でもはっきり覚えている。人間業じゃないと思った。だがこれはチャールズの場合と違い、ライドがグルーヴし続けているので音楽的にはクリエイティヴなサウンドとなる。

話を戻す。セシルはなぜこんなに演奏しにくいベースとドラムの組み合わせで10枚もアルバムを作ったのか大変理解に苦しむ。当のご本人のピアノを聴くと、クラシックでバッチリ鍛えたテクニックを駆使しており、ガンガンにビハインド・ザ・ビートでグルーヴしており、モンクのタイム感を継承してる。このセシルのタイム感は筆者の好物のジャズのグルーヴ系だ。もし違うリズムセクションだったらどんなにセシルのファンになっていたことだろうと思う。それだけにマックス・ローチとの『Historic Concerts』にものすごく期待した。しかし、あの史上最高のマックス・ローチのグルーヴもセシルのドライヴするグルーヴもこのアルバムからは聴けなかったのが残念で仕方がない。と、ここまで書いて驚くべき発見をしてしまった。セシルがガンガンにグルーヴしているのはコンピングの時だけだ。彼は自分のソロで、最初はガンガンにグルーヴしているのに、そのうちアイデアの練り出しに集中し始めて走ってしまうのである。これがどうもチャールズが裏返る引き金になっているようだ(ドラマーがソリストに翻弄されて裏帰ること自体許せないのだが)。セシル本人が裏返っている事故もある。『Love For Sale』に収録されている<Matie’s Trophies>のピアノソロ最後、9分15秒当たりで、チャールズが単純に2ー4をハイハットでしっかり刻んでいるのにセシルは裏返って1拍ズレたフレーズで入ってくる。多分曖昧なベースラインに気を取られたのであろうか。ちなみにこの手の事故が異常に多い。同アルバムに収録されている<Get Out Of Town>の8分25秒あたりでも発生する。同曲4分30秒あたりでは、どうやら突っ込むチャールズのライドに釣られてセシルがひっくり返ってしまってるように聞こえる。ベースソロに入ったタイミングから考えてニーリンガーも引っくり返ってしまっていたのかもしれない。笑えるのは6分位置でいきなりニーリンガーが指板を2ー4で叩き出し、あたかもセシルに『お前引っくり返ってるからなんとかしろ』と言っているように聞こえる。いずれにせよ聴いていて気持ちよくグルーヴできない筆者である。それにしても歩き方から喋り方まで2ー4のアメリカ黒人でありながらあまり考えられない事故だ。セシルがこのあとビートでグルーヴする音楽を全く演奏しなかったのは、この辺りに理由があるのかも知れない。

ところで、『Love For Sale』のタイトル曲、<Love For Sale>では、チャールズのブラシは頭から入ってすぐから1ー3で、筆者はとても最後まで聴けなかった。これに関して言及するレヴューは見つからず、それはそれでショックだった。アメリカのジャズファンもしくはジャズミュージシャンならこの演奏はとても受け付けられないと思う。ただ、この演奏で気が付いたのは、チャールズは常にニーリンガーのダウンビートが判断出来ず、最初細かく小さなオカズを入れて探っている。ここでもそれをやっており、あ、ここがダウンビートか、と始めた位置が間違っており、そこからもう修正出来ない状態に陥っているように聞こえる。そう言えば今思い出せないが、こういう状態でチャールズが無理やりビートを戻している録音が今回聴いた数枚の中にあり、それを聴いた時椅子から思いっきりズッコケ落ちたのを覚えてる。どのアルバムだったのだろうか。申し訳ないが、探すためにもう一度聞き直すという気にはなれない。

『Jazz Advance』

デビュー・アルバムだ。今回一番耳に止まったのがこのアルバムだ。このアルバムにはスタンダードやブルースなどの聴きやすい曲ばかりが収録されており、まずセシルはコード進行に対して理論では説明できないが確実にコード進行を意識した演奏をしていることに驚いた。筆者はこういうセシルの一面を全く知らなかった。

一曲目の<Bemsha Swing>はモンクの名曲だ。イントロ部分から斬新なライン、そしてユニークなヘッド(テーマ)の解釈、と、グイグイ惹きつける。セシルのタイム感は広い幅を持ち、ビハインド・ザ・ビートでゴリゴリ気持ちよくグルーヴしている。そして1分14秒あたりに突然出現する早弾きは完璧でスカッとする。リズムセクションはと言えば、チャールズのハイハットは珍しくビハインド・ザ・ビートすれすれでグルーヴしているが、ニーリンガーは退屈なオン・ザ・ビートだ。が、しかし邪魔にはならない。ところが、だ。残念ながら2分辺りで崩壊が始まる。チャールズのハイハットがライドにつられてオン・トップ・オブ・ザ・ビートに移行し(または走りはじめ)、ニーリンガーは何か奇抜なラインでも弾こうかとして失敗しビートを外し、不安になったセシルからはグルーヴ感が完璧に消失してしまう。3分辺りになるとセシルまで走ってしまっている。この時点で筆者は居心地が悪くなり、次のトラックへと早送りしなくてはならなかった。

さて、前述したように筆者が興味を持ったのはセシルのコードを意識した演奏で、2曲目のオリジナル曲、<Charge ‘Em Blues>を今回取り上げてみた。

<Charge ‘Em Blues>

この曲はB♭ブルースだ。今回このトラックが特に気に入った理由は、チャールズもセシルも同期して走っているので、ビートもひっくり返ることなく最後まである程度グルーヴしているので(筆者にはチャールズのタイム感は相変わらず落ち着かないが)、筆者は何度も聴き返して楽しむことができた。スティーヴ・レイシーのソロも素晴らしい。セシル同様高度なテクニックをサラッと挿入してグルーヴしている。後々フリーインプロやアヴァンギャルドで名を挙げた人達も、基本は完璧にマスターしていることを再確認する。ピカソだって15歳で古典の技術を完璧にマスターしていた。

もう一つこのトラックを選んだ理由は、セシルの恐るべきアウトの感性に感嘆したからだ。聴いた途端、セシルは例のアヴァンギャルドのボキャブラリーでコード進行に関係なく演奏しているのかと思ったが曲のフォームは完璧に継承しており、一体どうやって、と興味を持った。それは1曲目の<Bemsha Swing>や、このアルバムに収録されている他の曲を通して一貫して感じられたことだ。言い換えれば、彼のデビューアルバムは、音使いは奇抜であるが普通のジャズミュージシャンとしての録音だということだ。しかし、その奇抜な音使いが天才的であり、実際に検証して見たい。

まずブルースフォームの定義をご理解頂きたい。ブルースフォームに聴こえるための条件は2つしかない。

- 12小節フォームであること。

- 5小節目が4度コードであること。

この2点がクリアされていれば最初のコードが1度でなくても、またドミナントコードでなくてもブルースフォームは成立する。つまり聴く者にブルースフォームであるという印象を与えることが出来るということだ。それに加えて4小節ずつのA – A – Bフォームであればもっとブルースフォームの印象を強くするが、これは必須ではない。ちなみにここで言うA – A – Bフォームの例は:

- 朝起きたらオラのかあちゃん見当たらない〜

- 朝起きたらオラのかあちゃん見当たらない〜

- お先真っ暗これからどうしよ〜

モードジャズに於いてでさえブルースのインプロをする時は必ずこういう組み立てを頭に描くのが習わしである。勿論そうしなければいけないという規則ではない。ただ、ブルースフォームはかなり人間の五感に訴える普遍的フォームなので、ブルージーなフレーズ同様フォームも簡単に万人の心に訴える力があると筆者は常々思う。

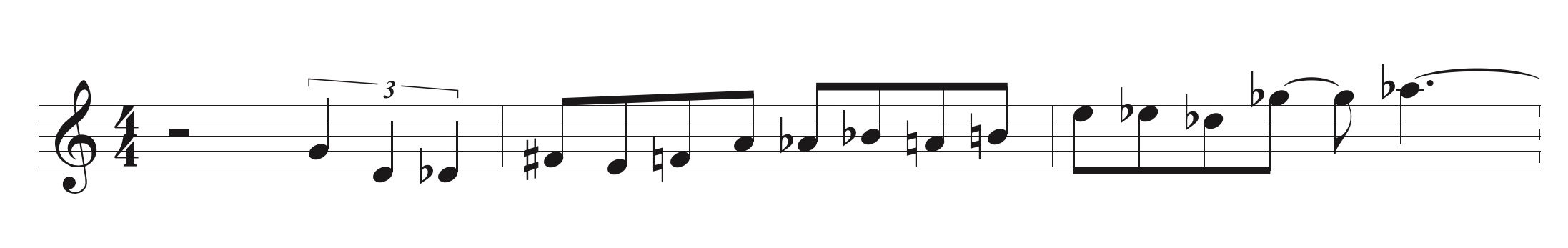

さて、この曲はヘッド(テーマ)がない。始まりも終わりもブルースフォーム上でインプロしているだけだ。始まりはイントロのつもりかレイシーが入る前にセシルが2コーラス務める。ちなみに終わりはレイシーが終わっているのにセシルは無理やり1コーラス足している。この終わり方が見事で、よくこれほどかっこよく終われたものだと感心する。話を戻す。冒頭のセシルの 演奏を16小節採譜してみた。スタッフの上のコードがこの曲のコード進行で、下のコードがセシルのヴォイシングだ。

ご覧になって分かる通りセシルはかなり忠実にコードを追っている。ただヴォイシングがかなりユニークで、あたかもコードを無視して自由奔放に鍵盤を叩いているように聞こえるのだ。理論的に説明が付かない箇所は2つ。まず最初のヴォイシング、B♭7 (#9、#11) は理論的に存在しない。♭5音と解釈すればオルタードとして理論的に説明できるが、セシルはナチュラル5のFも同時にヴォイシングしているので、#11と表記するしかない。そうなると#9が説明のつかない音となる。ここで長い説明は控えるが、簡単に言って#9と#11は理論的に共存できないのである。2つ目は、5小節目が4度コードではなく1度コードなのだ。だがベース音だけは4度音になっており、明らかにブルースフォームを維持しようとしている。面白いのは、ベース音をペダルトーンにしてコードだけ変えるやり方はよくあるが、セシルはそれの全く逆、つまりコードを維持してベース音だけ変えている。これはいわゆる反則である。なぜならベース音のE♭がB♭7の機能を破壊するアヴォイド音だからだ。企んだな、という感じである。最後に、9小節目のBナチュラルは、普通ならB♭だが、指が触ってしまったようにも聞こえるし、わざと投げ技をかけたようにも聞こえるが、全体を通してセシルはC♭(鍵盤上ではBナチュラル)をB♭の♭9音として強調してモチーフとしているので、故意にやったと考えて良いだろう。

これを見てもお分かりのように、セシルはかなり考えながら演奏している。後々のフリーインプロを聴いても、オーネットの触発的フリーインプロと違うやり方の基本がこのデビューアルバムから学べる。

とすると、筆者が好きな、一瞬先を読みながらインプロするやり方だってあっていいのではないか。何故なら巨匠セシルがやっているのだから。あの時の例のベルリンの彫刻家とセシルについて語り合いたいと思った筆者であった。

Denis Charles, フリーインプロ, Free Improvisation, Ornet Colman, ビュール・ニーリンガー, Buell Neidlinger, デニス・チャールズ, ブルース, Blues, オーネット・コールマン, ジョージ・ラッセル, George Russell, cecil taylor, セシル・テイラー