ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #48 Chick Corea <All Blues>

この日曜、10月20日に「Chick Corea Trilogy」のライブをボストン名物、シンフォニーホールに聴きに行って来た。筆者はチックのライブは何度も見ているし、彼の音楽には長く馴染んで来たわけだが、今回は初めて見るドラムのBrian Blade(ブライアン・ブレード)が楽しみでしようがなかった。

しかしシンフォニーホールというクラシックの会場でジャズを聴くのは何かと不満の残るものだった。興業側としては2千6百人以上入れて稼ぎたいのは理解するが、それならほぼ同じ大きさの、ボストン・ダウンタウンのオルフェルム劇場の方がずっと残響が少ない。マイルスや、最近ではハービー・ハンコックが電気でガンガンやって全く問題のなかった会場だ。まさか今回はピアノトリオだからクラシック会場の方がブランド性があるとでも思ったのであろうか。チケットもそれなりに高かった。干渉を防ぐためにベースはペラペラな音にEQしてあったし、キックドラムは会場全体からの残響で非常に不快だった。だが一番遺憾に思ったのは、演奏者が残響を気にして抑えて演奏しなければならないことだった。ブライアン・ブレードと言えば、あの恐ろしいほど攻撃的なドライブ感だ。ウェイン・ショーターのギグで、激しく叩きすぎてスネアを倒してしまったという映像を見たことがある(Facebook動画リンク→)。シンフォニーホールでは当然そんな演奏は無理だ。但し、こういう状況でブライアンは驚くほど繊細な演奏を披露してくれた。多くの曲でブラシを使い、スティックでシンバルを使う時も外側のエッジを叩くなど、工夫に工夫を重ねて音が大きくならないようにしていた。いや、そのシンバルの音の美しいことといったらなかった。そんなブライアンを堪能したと言え、やはり後味は消化不良であったのが残念だ。

ひとつ大変興味深いことがあった。チック・コリアはアンコールなどで観客を巻き込んで盛り上げるので有名だが、このコンサートではそれを最初にやったのだ。

「We will tune up, then we will tune you up」

なんておしゃれな言い方だろう。さしずめ「まずチューニング(ピッチの調整)をして、次にみなさんを調整しますね」といった意味だ。つまりジャズのコンサートなのにこんな仰々しいホールで観客が硬くなっているだろうと言う配慮だろう。チックは真のエンターテイナーだと思う。

チック・コリアの変貌

チック・コリアと言えばスパニッシュ音楽の影響だが、実は彼はボストン生まれで、親はイタリア系移民だ。どこかで読んだインタビューで彼はスパニッシュ音楽を聴いて育ったからだと語っていたが、父親はボストンで活躍していたディキシーランドのトランペッターだったので、謎と言えば謎だ。但し彼が育ったチェルシーという街はメキシコ系移民が多い地域で、英語よりラテン語の方が常用されているのは確かだ。その影響なのかもしれないが、彼のスタイルはスパニッシュであって南米ラテン音楽ではないので、やはり謎と言えば謎だ。

チック・コリアの凄さは、あのタイム感だった。ジャズにはない、ラテン系のオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするあのタイム感だからこそ、ジャズで活躍するハービー・ハンコックと対で扱われた。全く違ったスタイルの二人が常にジャズのピアノ界の看板的存在で居続けている。言うまでもなく両者ともマイルス・バンドの卒業生だ。チックはハービーが自分のサブ(substitute = 日本ではトラ)としてマイルスに紹介した。チックはリハーサルもなしに本番に呼ばれ、「マイルス、どんな曲をやるんだい?」「聴こえたものを弾け」、この一言だけでステージに上がらさせられたと語る(大昔に読んだ『The Great jazz pianists: Speaking of their lives and music by Leonard Lyons』に書いてあったと記憶するが絶版なので確認不可)。このマイルス・バンド参加が1968年、それ以前に彼はすでにMongo Santamaria(モンゴ・サンタマリア)のバンドで名を挙げていたし、リーダー作、『Tones for Joan’s Bones』でも成功を納めていた。筆者はチックのマイルス・バンドでの、あの左手でリングモデュレーターを操作しながらガンガンRhodes(ローズ)を弾くチックが大好きだ。あそこでアバンギャルドに発展したマイルスに影響を受けて、同期生であるDave Holland(ディブ・ホランド)にBarry Altschul(バリー・アルツシュール)とAnthony Braxton(アンソニー・ブラクストン)を加えてCircle(サークル)を始めた。これがまたカッコ良かった。

余談だが、アメリカに移住するまでほとんどジャズを聴いていなかった筆者も、チック・コリアは知っていた。本誌No. 255、楽曲解説#44(リンク→ )にも書いたが、筆者がブルースバンドでベースを始めた中学生の頃、エディ・ゴメスに強い印象を受けた。だからチックがLive Under The SkyにThree Quartetsで出演した時に出かけてみたのだ。あのステージは未だに忘れられない。もう一つ理由がある。筆者は日本ではクラシックのフルートを勉強していたわけだが、大好きな中川昌三氏がリサイタルなどでチックの『Children’s Songs』(チルドレン・ソングス)をフルートで演奏しており、そこからチックのバルトークの影響に気付き『Septet』もかなり聴いていた。

そしてマイルスからチックに興味を持ち、まず『Three Quartets』のアルバムを購入し、『Now He Sings, Now He Sobs』で完璧にハマった。<Matrix>はフルートでトランスクライブしたほどだ。当然そこからは「Trio Music」だ。Miroslav Vitouš(ミロスラフ・ヴィトウス)とRoy Haynes(ロイ・ヘインズ)のドライブ感にともかく痺れた。普段ラテン音楽よりブラジル音楽を好む筆者も『Crystal Silence』、『My Spanish Heart』、『The Mad Hatter』などを愛聴し、もちろん「Return to Forever」にもハマった。なにせJoe Farrell(ジョー・ファレル)は筆者が初めて出会った正しいフルートのアンブシュアができるサックス奏者だったからなおさらだ。

だが筆者は、アメリカ移住した1987年にシカゴで「The Chick Corea Elektric Band」のライブを見ているのをすっかり忘れていたのだ。つまり、全く印象に残っていなかったのだ。前座だったAllan Holdsworth(アラン・ホールズワース)のSynthAxeのことははっきり覚えているのに、だ。チックを色々聴き始めて筆者が気が付いたのは、チックのタイム感が確実に「Elektric Band」から変わっているということだ。音楽の内容的にも、前衛音楽期の後、1983年頃からピアノ・デュオやバルトーク色の強いものに変わって来ている。つまりこの時期にチックは大きな変換期を迎えた。この時期はチックがサイエントロジーに入信した時期(チックは1971年にサイエントロジーに捧げた『A.R.C.』を制作しているが、正式入信は1982年頃とされているらしい)と一致し、彼自身も自分の音楽に対するサイエントロジーの影響を語っている(Wikipedia 英文)。アメリカ、イギリス、ドイツなどで色々と問題にされるこの宗教だが、ここで触れることは控える。前述したが、以前はオン・トップ・オブ・ザ・ビートでガンガンとスリル満点のチックだったが、「Elektric Band」あたりから筆者にとって全く平坦な音楽になってしまい、あれだけ好きだったチック・コリアをすっかり聴かなくなってしまった。ところが2013年に『Trilogy』がリリースされ、その変貌ぶりに仰天した。チックがゴリゴリの、ビハインド・ザ・ビートのよだれが出そうな美味しいジャズ・ピアニストになっているではないか。またチックが変貌したと狂喜し、2年前、2017年にコリア/ガッド・バンドでボストンに来た時に期待して出向いたが、残念ながら『Trilogy』で得られたような興奮は得られなかった。煙に包まれたような気分の中、昨年12月に『Trilogy 2』がリリースされた。今度はまさに筆者が待ち望んでいた内容だった。

「Trilogy 」

「Trilogy」というのを正式なトリオの名前にしているのかは定かではないが、コンサートのタイトルではあった。このトリオの魅力は色々ある。まずドライブ感がすごい。Christian McBride(クリスチャン・マクブライド)がオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、ブライアンがビハインドスレスレでスイングし、チックは思いっきりビハインドでガンガンスイングする。チックの昔のような噛みつくようなドライブ感はもう聴けないが、全く不満はない。タイム感は違うもののあのチック特有のマルカート奏法は健在だ。ともかく気持ちいいのだ。ここで説明しておくが、筆者はクリスチャン・マクブライドがそれほど好きではなかった。もちろんベースであれだけ超絶技巧を極めた者は今までいなかった。だがその音数の多さにグルーヴが損なわれることがあるのがどうも気になってしまうのだ。心地よくグルーヴを楽しませてくれないと思うことがよくあるのだ。ただ、今回ライブを見て心底感銘したのは彼のアルコだった。これほど素晴らしいアルコ演奏をするジャズ・ベーシストは今まで出会ったことがなかった。筆者はチックのトリオでのヴィトウスのアルコが好きだった。アルコであれだけドライブ感を出すのは脅威だった。だがヴィトウスは如何せんイントネーション(音程)が気になる。クリスチャンのイントネーションは完璧だ。タイプが違うので比べているのではないが、やはりあれだけ音程がよくて且つドライブするクリスチャンのアルコには感嘆した。ちなみにジャズ・アルコの第一人者、ポール・チェンバースのアルコは、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするタイプではなくて、ビハインド・ザ・ビートでスイングするアルコだ、これも全くタイプが違う。

「Trilogy」というのを正式なトリオの名前にしているのかは定かではないが、コンサートのタイトルではあった。このトリオの魅力は色々ある。まずドライブ感がすごい。Christian McBride(クリスチャン・マクブライド)がオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、ブライアンがビハインドスレスレでスイングし、チックは思いっきりビハインドでガンガンスイングする。チックの昔のような噛みつくようなドライブ感はもう聴けないが、全く不満はない。タイム感は違うもののあのチック特有のマルカート奏法は健在だ。ともかく気持ちいいのだ。ここで説明しておくが、筆者はクリスチャン・マクブライドがそれほど好きではなかった。もちろんベースであれだけ超絶技巧を極めた者は今までいなかった。だがその音数の多さにグルーヴが損なわれることがあるのがどうも気になってしまうのだ。心地よくグルーヴを楽しませてくれないと思うことがよくあるのだ。ただ、今回ライブを見て心底感銘したのは彼のアルコだった。これほど素晴らしいアルコ演奏をするジャズ・ベーシストは今まで出会ったことがなかった。筆者はチックのトリオでのヴィトウスのアルコが好きだった。アルコであれだけドライブ感を出すのは脅威だった。だがヴィトウスは如何せんイントネーション(音程)が気になる。クリスチャンのイントネーションは完璧だ。タイプが違うので比べているのではないが、やはりあれだけ音程がよくて且つドライブするクリスチャンのアルコには感嘆した。ちなみにジャズ・アルコの第一人者、ポール・チェンバースのアルコは、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするタイプではなくて、ビハインド・ザ・ビートでスイングするアルコだ、これも全くタイプが違う。

そして、このトリオはチックの編曲能力が実に巧妙に生かされているのが魅力だ。最初にお断りするが、ジャズの真髄はインプロではない。タイム感だ。エラ・フィッツジェラルドのスキャットはレイ・ブラウンが書いたものでインプロではなかったことは周知だったが、誰もそれを問いただすことはなかった。以前筆者はゲイリー・バートンの関係者にチックのリハーサル風景のテープを聴かせて頂いたことがある。良い意味で優れたエンターテイナーであるチックは、かなりリハーサルしたソロの組み立てをする。冒険をして失敗してお客さんをがっかりさせるようなことがないように、だ。初期の作品でも、『Tones for Joan’s Bones』最後に収録されている<Straight Up and Down>と続いてリリースされた『Now He Sings, Now He Sobs』1曲目に収録されている<Matrix>のピアノソロに共通したフレーズが驚くほどたくさん出て来る。この頃はまだリハーサルされたものというよりは、その頃練習していたフレーズをオンパレードで出しているというだけだが、それにしてもこれだけグルーヴしていたら誰も文句なぞ言えない。そうそう、余談だが、デイブ・ホランドに師事していた時、「ヒロはまたあのフレーズを吹いてる、と言われた」と助言を仰いだところ、「ジャズを知らない者の意見など捨てておけ」と言われたのを覚えている。話は逸れたが、今回このトリオをライブで見て作曲された部分と即興の部分の区別がつきにくいことに感嘆した。なにせ誰も合図などしていないのにぴったりと完璧に作曲された部分がインプロの途中で顔を出すのだ。もしかしたらソロのコーラスの構成まで決まっているのかもしれない。このトリオのやり方を見て、これはすごいと思った。普通ならインプロしまくってソロイストが手や表情やフレーズで合図を出す、その行為が鈍臭く思えるほどこのトリオのやり方は次元を超えていた。ちなみに作曲されている部分というのは、ユニゾンだとか、80年代のフュージョンのようなキックやストップ・タイム(シカケ)があるとかではなく、絶対に書かれたラインだと確信できるラインが3人から明確に出されるわけだが、それが見事にインプロとブレンドして顔を出すのだ。いや、ともかくすごかった。

<All Blues>という曲の特殊性

マイルスの名曲だ。1959年のアルバム、『Kind Of Blue』で発表された。あまりにもユニークな点が多く、未だに同じように斬新なアイデアで作曲されたブルースは出現しない。まずベースラインはオスティナート(一定持続するパターン)で、むちゃくちゃかっこいい。

このオリジナル録音は4分の3拍子で演奏された。噂では、マイルスは4分の6拍子で書いたとされているが、演奏は間違いなく4分の3拍子で演奏されている。どう違うのか。それは演奏者が1、2、3、1、2、3、と演奏しているのか、1、2、3、②、2、3、と演奏しているかで決まる。『Kind Of Blue』でのリズムセクションは前者で演奏している。後にマイルスはこの曲をライブでかなり速く演奏するようになり、4分の6拍子で演奏している。マイルスのオリジナルのアイデアはやはり6拍子だったのだと思う。ブルースの定義の12小節フォームが、3拍子だと2倍の24小節フォームになってしまうからかもしれない。しかし、4分の6拍子のブルースは、ともかくユニークだ。もちろんアフロ/ラテン系で6拍子のブルースは聴くが、それは8分の6拍子であり、①、ウン、ウン、②、ウン、ウン、と、2拍子で感じるので、やはり<All Blues>がユニーク賞の頂点を維持する。ちなみに<All Blues>を8分の6拍子で書いてある譜面を見るが、それは間違いである。8分音符を1ビートと表記するのはストレートビートという意味で、スイングフィールで演奏するジャズは4分音符を1ビートと書いていなければ演奏者は精神的にスイングする気になれないからだ。反対にこの曲をストレートファンク(日本での呼び方は16ビート)のフィールで演奏したい場合は8分の6拍子で表記しなければ演奏者はストレートビートで演奏する気分になれないのである。

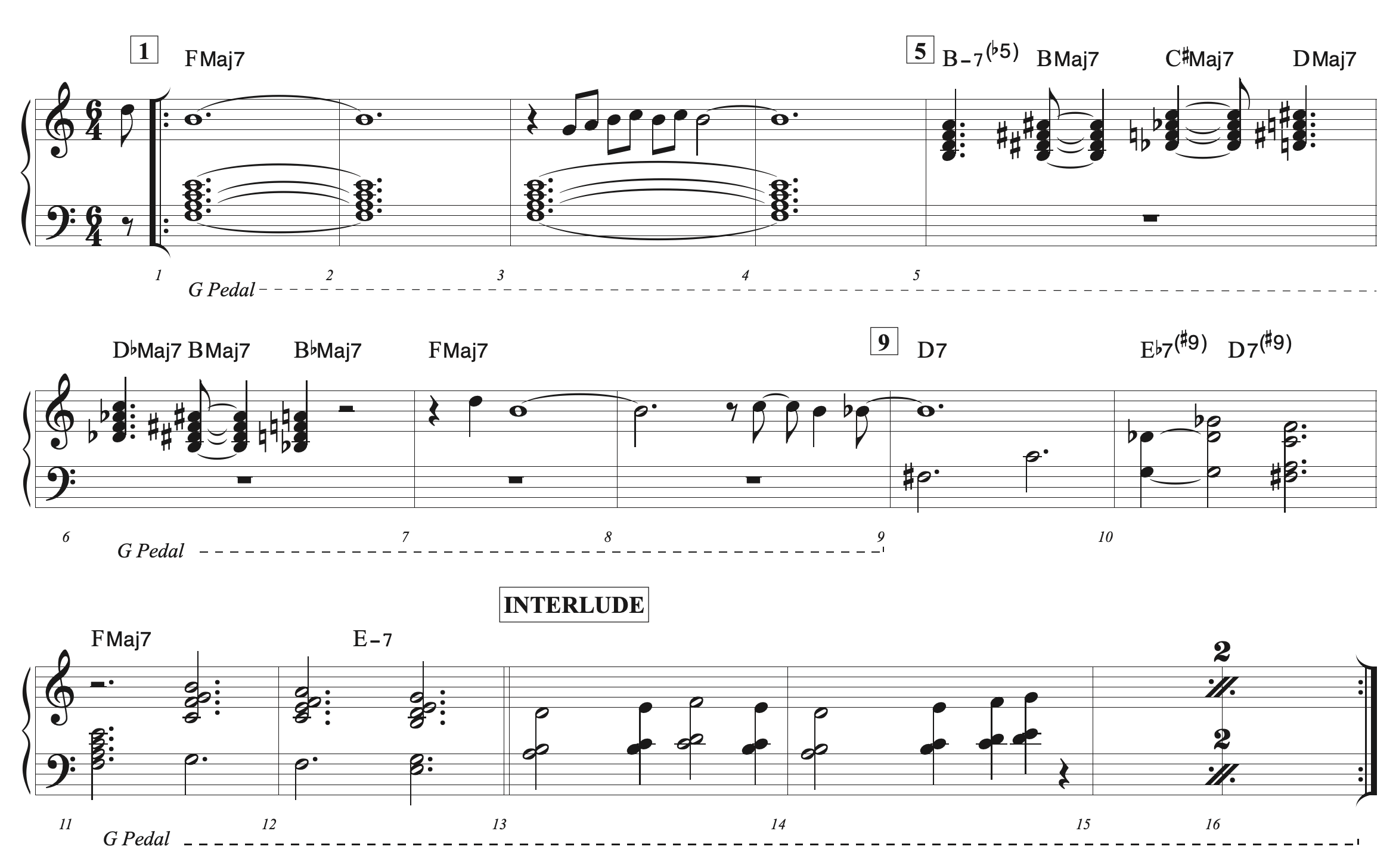

さて、ヘッド(テーマ)を見て頂きたい。オリジナルの4分の3拍子で表記してみた。この曲は12小節(3拍子では24小節)フォームに4小節(3拍子では8小節)のインターリュード(間奏)が必ず挿入されるのも特徴だ。つまり4分の3拍子で書くとジャズのスタンダードと同じ32小節フォームになる。まあそれは特筆するようなことではないが、問題は5小節目(3拍子では9小節目)だ。

殆どの出回ってる譜面も、殆どの他のアーティストの演奏やジャムセッションなどでも、5小節目のコードを間違えている。まず、ブルースの定義は:

- 12小節フォームであること

- 5小節目が4度コードであること

この2つの条件が満たされていれば、たとえ1小節目が1度コードでなくてもブルースフォームの曲に聴こえるのである。そして、この曲のタイトルがブルースであり、実際ブルースに聴こえるから皆5小節目に4度コードであるC7を演奏するが、マイルスの数々の録音で演奏されているのはC7ではなく、G-7だ。コルトレーンやショーターのバックグラウンドのラインでも、ビル・エヴァンスやハービーのコンピング(伴奏)でも、ダウンビートでFを弾いている。もしC7であったなら、F音はC7の最も重要なトライトーンを破壊する音だが、G-7なら♭7の音だ。そして、ベースラインが5小節目(3拍子では9小節目)でもオスティナートを持続させていることにも注目されたい。つまり、マイルスの書いたこの曲は、ブルースの定義に必要な5小節目の4度コード不在でブルースに聴こえるように書かれた曲だということだ。マイルス恐るべし。

チックの<All Blues>

チックのアレンジ能力は本当にすごいと思う。まずヘッド(テーマ)の採譜を見て頂きたい。

チックはG7の箇所でなんとFMaj7 (#11) のコードを押さえており、コードスケールは同じだがアボイド音を回避している。このアイデアにはびっくりした。そして問題の5小節目、4度コードの位置だ。メロディー(トップノート)は4つ目のC#以外マイルスのオリジナルメロディー通りのものに特異なボイシングが施されている。問題の4つ目の音は、オリジナルより半音下で、下げているのにものすごい浮力感を生み出しているチックはさすがだ。出だしダウンビートのコードはB-7 (♭5) で、これはその前のG7のルート抜きと説明できるのだが、変化を要求する5小節目なのにわざと変化を殺したのであろうか。そこから山型のメロディーに対し全てメジャー7thコードの第7音がメロディになるように形成されて、終点コードはB♭Maj7だ。つまりブルースに必要なC7ではなく、オリジナルのG-7を保持している。ヘッド最後までG7をFMaj7に置き換えていることも明白だ。

次にチックのインプロの1コーラス目を見てみよう。チックはここから普通のブルース扱いで、頭のコードもヘッドで披露したFMaj7ではなく普通にG7である。そして5小節目は4度コードのC7に置き換えている。それはそれで構わないが、ソロが進むに連れクリスチャンがGオスティナートから外れてC7のウォークを弾き始めたのはちょっと遺憾であった、が、まあグルーヴしているのでいいことにしよう。マイルスは怒っているかも知れないけど。

まず、2小節目のC音はヘッドでのFMaj7を継承させていると同時に、次のB音にアプローチする音として使用している。なかなかよく考えられていると思う。続いてブルージーなお決まりのブルース音も混ぜたラインでこのソロ1コーラス目が始まる。チックはあまり難解ではない音使いで、アウトしているようなかっこいいフレーズを組み立てるのが実にうまい。採譜を見て頂いてわかるように、やろうとしている音はコードからそれほどアウトしていない。だが7小節目あたりから他のコードが聴こえるような組み立て方をする。このやり方がともかくおしゃれ。興味深いのは(手が滑ったのかもしれない11小節目は別にして)8、9、10小節目と、コードが変わる手前の音だけがコードスケールにない音となっている。計画してやっているのだろうか。一貫性が美しいラインを生み出す手本のようだ。大変勉強になる。お楽しみ頂きたい。

Miles Davis, Three Quartets, Barry Altschul, バリー・アルツシュール, ジョー・ファレル, Joe Farrell, Roy Haynes, Béla Bartók, 中川昌三, ディブ・ホランド, バルトーク, Dave Holland, Christian McBride, Brian Blade, ブライアン・ブレード, ロイ・ヘインズ, チック・コリア, Chick Corea, アンソニー・ブラクストン, anthony braxton, Miroslav Vitous, ミロスラフ・ヴィトウス, マイルス・デイビス, Eddie Gómez, エディ・ゴメス, クリスチャン・マクブライド, マイルス・デイヴィス