ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #72 George Mraz『Nardis』

George Mraz(ジョージ・ムラーツ、本名Jiří Mráz、イジー・ムラーツ)がこの9月16日に彼の故郷プラハで亡くなった。77歳。死因は明らかにされていないが、長く患っていた膵臓が原因と推測される。実に多くのミュージシャンとのレコーディングで長く親しんだベーシストだった。

ベースの役割

最初にお断りするが、これは筆者の私見であり、筆者の好みとして受け取って頂きたい。本誌No. 251、楽曲解説#40でウェイン・ショーターの『Emanon』を取り上げた時に触れたが、筆者が理想とするジャズ・コンボのあり方は:

- ベースがお母さん。オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、家族を前進させる一番重要な役割。

- ドラムがお父さん。一家の主人として一見主導権を持つが、健全な家庭では母親が一番偉く、ベースのドライブ感をサポートして楽しい家庭を作ることを決して忘れない。

- ピアノ、ギーター等のリズム楽器はおっきいお兄さんお姉さん。お母さんとお父さんによって築き上げられた飽きない家庭環境の元、自由はあるものの年下の弟妹をサポートしなければならない責任がある。もちろん反抗期と兄弟喧嘩付き。

- 管楽器等のソロ楽器が末っ子。好き勝手できるが、家族メンバーから常に叱責と激励を受ける運命。

筆者は管楽器奏者なので、こういう環境で演奏できるのが一番幸せに感じる。お父さんがカタブツで遊び心がなければ全く面白くないし、お母さんに家族を引っ張る力がない場合は筆者にとってのジャズの醍醐味がないことになってしまう。

スイング・ジャズから我々がジャズと呼ぶビバップ以降のジャズに移行するに於いて、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするベースのスタイルが確立された経緯は、本誌No. 269、楽曲解説#58でチャーリー・パーカーを取り上げた時触れたので、是非ご覧頂きたい。ちなみに筆者にとってのお母さん役のお手本はRay Brown(レイ・ブラウン)とCharles Mingus(チャールズ・ミンガス)であり、お父さん役のお手本はArt Blakey(アート・ブレイキー)とTony Williams(トニー・ウィリアムス)だ。この家族構成は当然古い時代の光景で、時代は変わって来ている。

そして、ムラーツはまさにモダンな家庭のお母さんなのだ。

ムラーツとの出会い

筆者は1987年のアメリカ移住と共にジャズの勉強を始め、その年にビッグバンドを立ち上げたわけだが、ビッグバンドの譜面を書くに当たってThe Thad Jones/Mel Lewis Orchestra(サド・ジョーンズ / メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ、以下サドメル)をトランスクライブしまくった。一番最初に買ったアルバムが『Potpourri(ポプリ)』だった。その1トラック目、「Blues In A Minute」の出だしがいきなりムラーツのベースソロだった。そのかっこいいこと。次に2コーラス目から入るRoland Hanna(ローランド・ハナ)のRhodesのコンピング(伴奏)のこれがまたかっこいいこと。3コーラス目に入るとハナが単音で、いかにもソナーレーダーのような音をピン、ピンと弾き始める。なんて斬新なアイデアなのだろうかと感動したその記憶は未だに新しい。この二人のコンビにシビれて手に入れたアルバムは以下の通り:

ローランド・ハナとムラーツの相性はすごいと思った。ハナはニューヨーク州北部にあるクラシックの名門、イーストマン音楽学校からジュリーアードというバリバリのクラシックの教育を受けながら、ぶりぶりのグルーヴを醸し出すその特異なスタイルだ。一方チェコ出身のムラーツもプラハでクラシックを勉強し、両者とも超絶技巧と洗練されたハーモニーのセンスを持つが、特筆すべきは彼らのタイム感だ。ムラーツはRon Carter(ロン・カーター)やレイ・ブラウンのように超人的にドライブするタイプではないが、それでもしっかりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、ハナは思いっきりビハインド・ザ・ビートでグルーヴするので、彼ら二人の間にできるタイムの幅が実に気持ちいい。もちろんドラムが誰かも重要だ。彼らと共演していたドラムは、Ben Riley(ベン・ライリー)が多かったようだが、2001年のジョン・ルイスに捧げたアルバムはLewis Nash(ルイス・ナッシュ)、両者ともビハインド・ザ・ビートで気持ちよくスイングするタイプだ。そして『Glove』の日野元彦のスイング感も気持ちいいし、中々楽しいお父さん役を務めている。

ベースの役割の話に戻るが、筆者にとってのジャズで一番大切なのがベースのドライブ感であり、極端なところベースソロもベーシストのインタープレイも付加価値的なのだ。Miroslav Vitouš(ミロスラフ・ヴィトウス)があれだけ名声を成したのは、彼の音の使い方よりもあの恐ろしいほどのオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするタイム感だったということを忘れてはならない。ムラーツはクラシックで鍛え上げた抜群の音程とテクニックだ。Paul Chambers(ポール・チェンバース)以来ムラーツほどアルコでグルーヴできる奏者を筆者は知らない。

ハナとのコラボの他、今回取り上げたRichie Beirach(リッチー・バイラーク)とのコラボも筆者は長く親しんでいる。つくづく思うのだが、ムラーツの演奏はピアノトリオを楽しくしてくれる魔法を持っているのだ。実際実に多くのピアニストから求められたベーシストだった。Bill Evans(ビル・エバンス)からもツアーに誘われたのに、ちょうどJohn Abercrombie(ジョン・アバークロンビー)とバンドを始めたところで残念な思いをした、と語っている。今回この記事を書くに当たって今まで聴いていなかったアルバムも聴いてみた。どれもピアノが輝く演奏なのは、どう考えてもムラーツのおかげだと思うのだが、その理由は的確な言葉で言い表せないでいる。これは単純にドライブ感がとかインタープレイがとかの次元ではないと思う。ムラーツはTommy Flanagan(トミー・フラナガン)とのコラボでも有名だが、筆者は全く聴いていなかった。今回聴いてみて、やはりドライブ感が気持ちい、と思っていると、おや、そう言えば、と思い出したのがバイラークの言葉だ。

“George always plays the exact right note you want to hear, and he plays the bass as though he invented it.”

「こっちが欲しいと思う音を必ず弾いてくれるのがジョージだ。彼はまるで自分がベースを発明した張本人だというような演奏をするよ。」

小曽根さんとのトリオのアルバムも素晴らしい。その他に全く聴いたこともないアルバムを二枚聴いた。これがまたいいのだ。Lynne Arriale(リン・アリアリ、日本表記はリン・アリアレ)のRandy Brecker(ランディ・ブレッカー)を迎えたカルテット(2009)作品と、Mike Nock(マイク・ノック)というニュージーランドのピアニストがMichael Brecker(マイケル・ブレッカー)を迎えたカルテット(2015)作品だ。だが、特筆すべきは前述したフラナガンの『Beyond the Blue Bird』(1990)だった。このアルバムには筆者の恩師、Kenny Burrell(ケニー・バレル)の参加で、バレルの恐ろしくオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするタイム感と、そのすぐ後ろでドライブするムラーツ、それに対するフラナガンのタイム感に続いて、思いっきりビハインド・ザ・ビートでグルーヴするルイス・ナッシュの気持ちいいことといったらない。

さて、筆者が考えるムラーツのスタイルの特徴のひとつに、彼のビバップフレーズに於けるオフビートのアクセントに強力かつ正確なスラーをかける、そのかけ方というのがある。このスラーはハンマリングでもポルタメントでもない。恐ろしい速さのスライドなのだ。

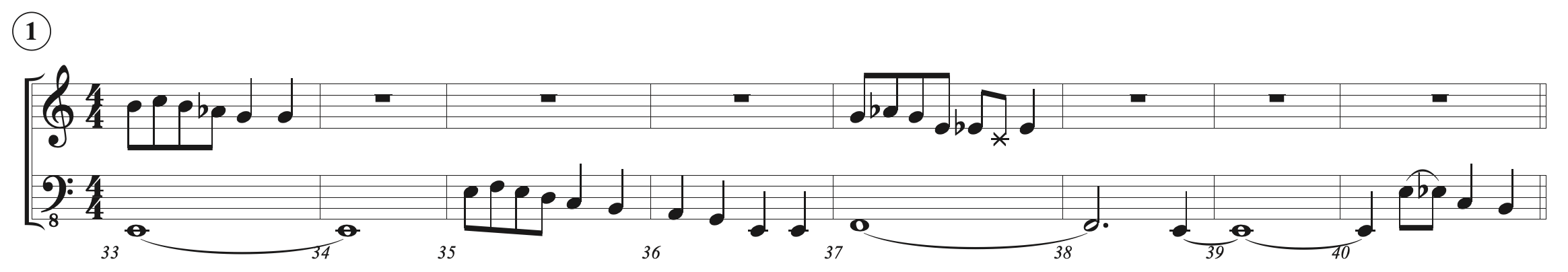

これはフラナガンの『Beyond the Blue Bird』に収録されている、チャーリー・パーカーの<Barbados>というFブルースのでのムラーツのソロの一部で、フォームのターンアラウンドの部分である。ここでの強力なオフビートのスラーがお分かり頂けると思う。もちろんこれはムラーツが最初ではない。ロン・カーターやヴィトウスもやっていたことだが、ムラーツのやり方は他と微妙に違い、ビバップのグルーヴ感を一歩深く掘り込んでいると筆者は感じる。

もう一つムラーツの特徴を挙げると、彼の音色だ。これは賛否両論あるかも知れない。1960年代半ばにアップライトベース(縦に持って弾くという意。日本で言うアコースティック・ベース又はウッドベース)という楽器に大きな進展があった。弦の材質がそれまでのガットからスチールに移行し始めたのだ。これはスチール弦が良質になったためで、大きな利点は弦高を下げられるということなのだ。ベースピックアップが出現するのも同時期だ。この両者をいち早く取り入れたのがムラーツと言われている。弦高を下げることによって得る大きな特徴は音の伸びが長くなるということなのだが、伝統的な「ボンボン」というベースの音を好むピュアリストには受け入れられない音かも知れない。反対に筆者は一つのスタイルとして大いに歓迎する。そして、マイクではなくピックアップを使うことでの利点は、コンプレッサーなどのシグナル処理が可能になる。コンプレッサーの使用で延ばした音がクレッシェンドするような録音もあり、それを不自然と思うかどうかは聴き手の趣味の問題だろう。2015年までリリースされなかった1978年録音のムラーツの最初のリーダーアルバム、『Plucking And Bowing』を聴くと、スロー・リリースのコンプレッサー処理はされていないが、演奏自体が間違いなくムラーツサウンドなのであり、コンプレッサー処理がムラーツの音のキャラクターではないことがわかる。言い換えれば、ベースの音色とは奏者の指先にあり、シグナル処理にあるのではない。

ムラーツという人物

9月20日にピアニスト、エミル・ヴィクリッキーが「ロンドン・ジャズ・ニュース」に追悼記事を寄稿した。ムラーツとのコラボ作品も数枚あり思い出話を色々と披露しているのだが、内容がかなりプライベートでムラーツ夫人の話と食い違う部分が多いので、ここで紹介するのを控えることにした。筆者はムラーツとFacebookフレンドではあったものの、交流があったわけではない。誰もが彼の人柄を称え、話が面白いことから何度も出版社から回顧録の誘いがあったと聞くが、自分の話はミュージシャン仲間だけと共有するものだ、と主張したそうだ。愛煙家で大酒飲み。ベロンベロンに酔っ払ってステージに上がり、体を支えてもらっているのにすごい演奏をした、などという逸話もある。

ムラーツは7歳でバイオリンを始め、12歳の時にオペラにはまった。ラジオ小僧だったらしい。偶然ラジオでLouis Armstrong(ルイ・アームストロング)を耳にし、こんな歌い方で成り立つのか、と衝撃を受けると同時になぜか引き込まれたと、2009年のベースミュージシャン誌のインタビューで語る。ラジオでRay Brown(レイ・ブラウン)、Ron Carter(ロン・カーター)、Paul Chambers(ポール・チェンバース)、そして特にScott LaFaro(スコット・ラファロ)を聴き漁ったそうだ。だからオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするスタイルが身についたのではないだろうか。16歳でプラハ音楽院に入学し、昼間はクラシックの勉強、夜はジャズ・クラブで演奏する日々を過ごし、1966年に卒業。その2年後ムラーツはミュンヘンに移住するが、バークリー音楽大学(当時音楽院)から全額奨学金を受けボストンに移住。すぐにも毎夜ジャズクラブで演奏を始める。噂を聞いたDizzy Gillespie(ディジー・ガレスピー)にNYCでの2週間のギグに雇われると、今度はそれを聴いたOscar Peterson(オスカー・ピーターソン)に雇われ、このピーターソンとの2年のツアーの後、今度はサド・メルのベーシストとして、Village Vanguard(ビレッジ・ヴァンガード)に毎週月曜、6年間も出演。これはつまり、NYCでファースト・コールの座を獲得したということだ。

400以上のアルバムに参加していながらリーダーアルバムが9枚だということも彼の人柄を表していると思う。インタビューの中で、「若いミュージシャンを集めてバンドを作って、ああしろこうしろと指示するのはあまり好きではないんだ。他人を変えるなんて無理だからね。だから自分のアイデアと彼らのアイデアと上手に折り合いをつけるんだ。」というようなことを話している。膵臓を患ってあまり活動できなくなってからの晩年は、同郷のCamilla Mraz(カミラ・ムラーツ)夫人とThe Mraz Trioとして活動していたらしい。ここにその模様がYouTubeにある(YouTube → )。このジョージ・ムラーツのオリジナル、<Blues For Sarka>はブルースではなく、恐ろしく美しいバラードで、筆者は全くどこで聴いたのかまるで覚えがないのに、その強烈な印象のメロディーをすぐに認識した。しかもコード進行まで、だ。全く余談なのだが、このように一度聴いたら忘れられないほど美しいメロディーという曲に、ごく稀に出会うことがある。Richie Beirach(リッチー・バイラーク)の<ELM>もそうだった。その収録アルバムの『ELM』もバイラークとムラーツのコラボだった。この二人のコラボもジャズを始めた頃に実によく聴いた。中でも『Elegy For Bill Evans』(1981)はどれだけ聴いたことであろう。このアルバムで筆者にとって嬉しいのは、普段はライドをオン・トップ・オブ・ザ・ビートで攻めまくるAl Foster(アル・フォスター)が、ムラーツに合わせてかビハインド・ザ・ビートでスイングしており、実に気持ち良い。だが本当に特筆すべきは、この3人のインタープレイだ。そう、筆者が「付加価値に過ぎない」と言い切ったインタープレイも、ここまで来ると手放しで喝采を送るしかない。3人が3人とも実に自由におしゃべりをしており、その会話に興奮させられるのだ。今回最初に書いた健全な家庭の図を当てはめると、末っ子のいない家庭、つまり成人した子供と両親という図で、大人の会話ができる家庭の図に当てはめることもできるのだが、この3人のインタープレイは全く別のドラマも当てはまる。最終トラックの<Nardis>にそのドラマが顕著に現れている。

<Nardis>

この、全く自由に会話を交わす3人がこの曲で繰り広げる構成を分析してみた。彼らはこの曲をc.a. 280BPM(1分間に4分音符を約280回演奏するという意)と、速いテンポで演奏しているのだが、ジャズの常套手段として最初のコーラスをインテンポで4つ刻まずにゆったり聞こえさせ、2コラース目から4つ刻んで速いテンポで熱くなるというのがある。これをハーフタイム・フィール、またはTwo Feelといい、技術的には4分の4拍子の1小節を2分音符二つで感じるタイム感だ。

さて、この3人はヘッド(テーマ)の後ハーフタイム・フィールに入るのではなく、なんとクォーター・フィール(4分の1のテンポ、この場合はc.a 70BPM)に入る。つまり1小節を丸ごと1拍として飄々と呟き会話を始めるのだ。ただし会話自体はバイラークのピアノとムラーツのベースの間で行われ、ドラムのフォスターは二人の会話の間に上手に入って語り役を務める。筆者が勝手に想像したここで繰り広げられるドラマは、バイラーク演じるピアノ役がムラーツ演じるベース役を口説くシーンで、ベース役は思いっきり焦らせるので押したり引いたりの駆け引きの場面なのだ。それが最初3コーラス、つまり96小節も続くのだが、これがもう良質のラブストーリーを観劇しているような気分にさせてくれるのだ。ムラーツが焦らせるとは、つまりバイラークが解き放たれたいのにそれをさせないのだ。だから4コーラス目に一挙に解放した、その時の爆発力のすごいことと言ったらない。

コード進行

トランスクライブをご紹介する前に彼らがこの曲に対してどういうハーモニーストラクチャーを考えているかを説明する。この曲のオリジナルのコード進行は、本誌No. 230、楽曲解説#19をご覧頂きたい。バイラークとムラーツはオリジナルのコード進行をイメージとして保持するにとどまっている。

オリジナル【A】セクション

||: E-7 | FMaj7/EMaj7 | B7(♭9) | CMaj7 | A-7 | FMaj7 | EMaj7 | E-7 :||

バイラーク/ムラーツ バージョン

||: E-7 | E-7 | E-7 | E-7 | FMaj7 | FMaj7 | E-7 | E-7 :||

このマイルス作の曲はモードジャズ開幕の曲で、この簡易化された進行でもE Phrygianモードのこの曲の特徴がよく現れており、全く問題がないばかりかインプロビゼーションの可能性を多大に広げている。ではブリッジはどうであろう。

オリジナル【B】セクション

|| A-7 | FMaj7 | A-7 | FMaj7 | D-7 | G7 | CMaj7 | FMaj7 ||

バイラーク/ムラーツ バージョン

|| A-7 | FMaj7 | A-7 | F#-7 | D-7 | G7 | CMaj7 | B7(♭9) ||

最後のB7コードは「脱モード」処理で微笑ましい。【A】で思いっきり自由に振るうためにブリッジに規律を配したと思われる。だが興味深いのは4つ目のコードだ。理論的にはCメジャーのリディアン・モーダルエクスチェンジコードで、これも単に「脱モード」処理とも考えらえるのだが、ムラーツのベースラインを聴いているとむしろラインクリシェを想定しているようだ。これがバイラークが語るムラーツのすごいところだと思う。

捏造ストーリー解説

以下の譜面は全て上段がバイラークのピアノ(簡略形式)、下段がムラーツのベース。

1コーラス目:【A】1(33小節目)

ヘッドをガンガン演奏した後に入るこのソロセクションの頭では、まず一言バイラーク「座ったら?」とか言って、ムラーツが「ありがとう」と応える。注目したいのはフォスターのクラッシュシンバルだ。音は小さいがアップビートで連打し、確実にこれから何かが起こるのを予感させているのか、それとも二人を煽っていいるのか、実に効果的だ。

1コーラス目:【A】2(41小節目)

9小節目にバイラークが「ビール飲む?」などと言って最初のモチーフを発展させる。 警戒したムラーツがびっくりして一旦止まる。疑心暗鬼な上昇ラインで応えると、フォスターの語りがタムで入る「・・と言ってバイラークはモーションをかけて来た。」だがムラーツの躊躇した反応に驚いてバイラークも止まる。45小節目だ。そこから始まるはずのバイラークのフレーズが1小節遅れて入ってくる。「あ、コーヒーの方がいいかな?」

1コーラス目:【B】(49小節目)

ここまでの最初の16小節はクォータータイム・フィールだったが、ここからハーフタイム・フィールになり動きが始まる。明るく「そうそう、この前きみの友だちに偶然会ったよ。」などと言って警戒心を取り除こうとしているようだ。ただしムラーツのラインは完璧なハーフタイム・フィールではなく、まだ躊躇している。そして最後の小節、56小節目でフォスターが「まだまだ」と言うような茶々をタムで入れる。

1コーラス目:【A】3(57小節目)

フォスターに牽制され、気を焦らせた失敗に気がついたバイラークは一旦止まる。だがムラーツはここでまともな受け応えをし始め、お互いに探りを入れたギクシャクした会話になる。

2コーラス目:【A】1【A】2(65小節目)

ムラーツの反応があったので、ここからインテンポで突っ込む(スイングビートを始める)のかと思いきや、ムラーツ、またしても止まって焦らす。この空振りした16小節間が実に面白い。二人の会話が完璧に崩壊しているのだ。バイラークは先に進みたくてしようがなくてピョンピョン跳ね回ってるのに、ムラーツは「ちょっと待って、ちょっと待って」と言ってる。思いっきり笑えるのは、二人とも揃ってフライングし、4小節早く【B】に飛び込んでしまう。77小節目だ。ムラーツはすぐに気が付いて止まるが、バイラークはそのまま【B】のコード進行で突き進んでしまう。フォスターもタムのフィルをガンガン入れて「まだまだまだまだ」っと叱責している。

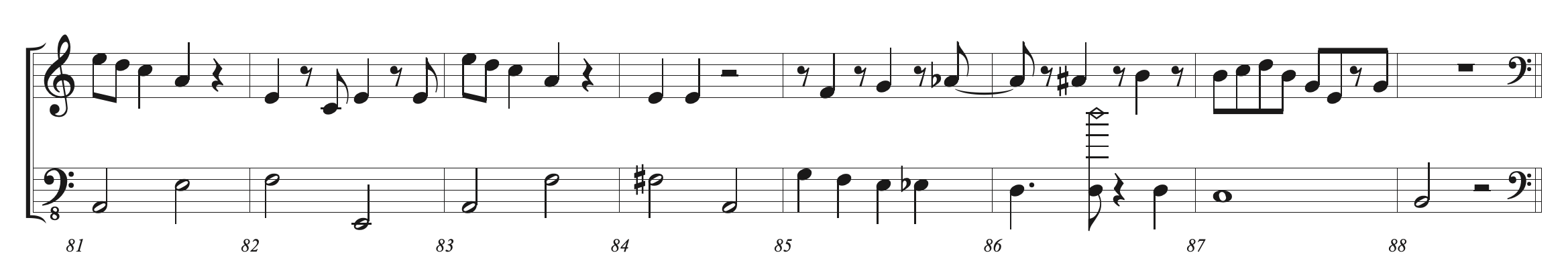

2コーラス目:【B】(81小節目)

フライングを恥じたのか、それとも二人で同時にフライングしたことに微笑んだのか、気を取り直して二人ともここからタイムに入る。ムラーツは最初まだハーフタイム・フィールだが、後半はウォーキングに入り、フォスターもライドでスイング始めるのだが、なぜか全員が「まだ行かない」と合意したように止まる。

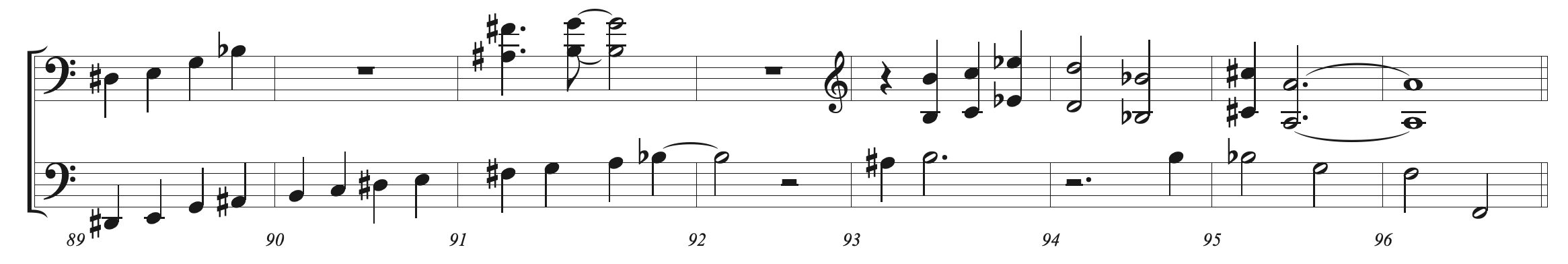

2コーラス目:【A】3(89小節目)

ここの頭でバイラークとムラーツがほぼユニゾンのフレーズを弾く。この8小節、とてもリハーサルしたとは思えない演奏なので、多分長年一緒に演奏してきた間柄でのよくある会話なのであろう。「ね、もうちょっとこの時間を楽しもうよ」ここからイニシアティブがバイラークからムラーツに変わる。なんて自然な移行だろう。

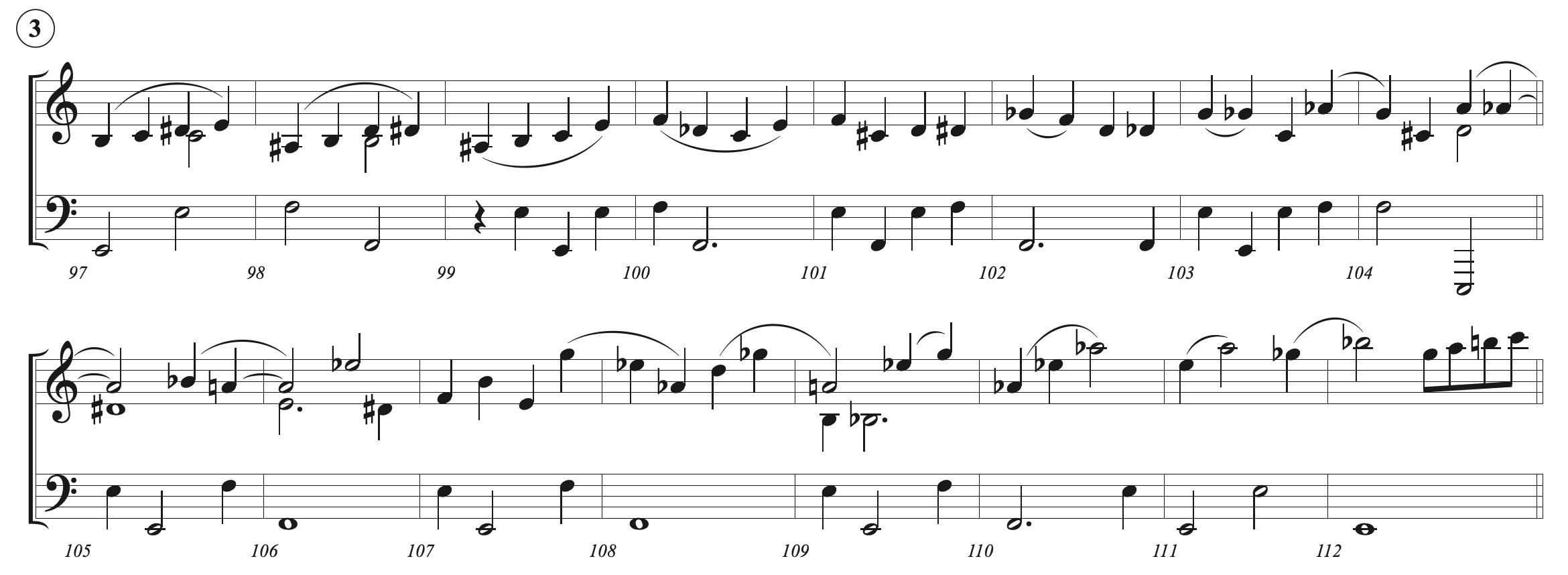

3コーラス目:【A】1【A】2(97小節目)

ムラーツは2小節前の95小節目からハーフタイム・フィールで刻み始めるので、いよいよグルーヴに入るかと思いきや、バイラークは混沌の世界入ってしまう。それに合わせてムラーツはパターンを変え、民族音楽のような跳躍リズムを挿入して対応する。バイラークは混沌としながらも16小節かけて徐々に徐々に盛り上げて行く。今度はバイラークがムラーツを焦らしているのだ。フォスターもタムとライドで単調なリズムを繰り返し、バイラークの長いクレッシェンドをサポートしている。

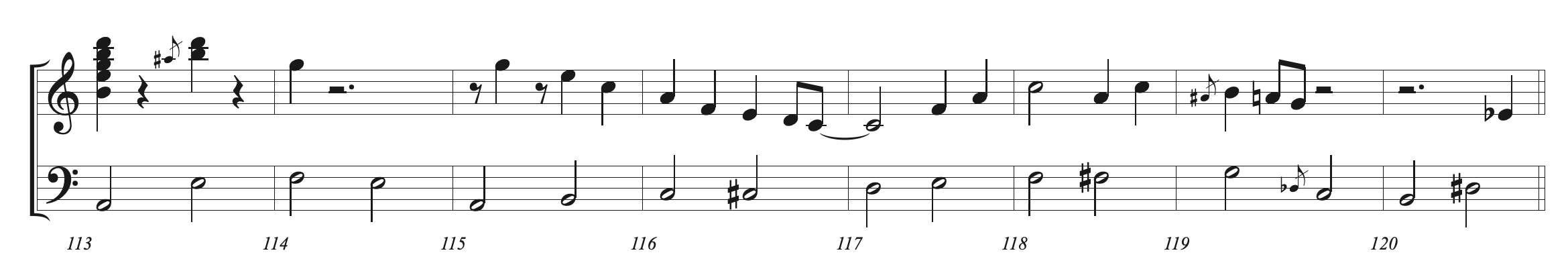

2コーラス目:【B】(113小節目)

バイラーク、盛り上がったところでブリッジに到達し、解き放つかと思いきや、予想通りムラーツは我慢強くハーフタイム・フィールで一人気持ちよくグルーヴしている。バイラークもふっと抑えて流す。「あとちょっとの我慢、あとちょっとの我慢。」

3コーラス目:【A】3(121小節目)〜 4コーラス目

さあ、解放に向かって最後の8小節だ。バイラークはパンリズムで別世界を彷徨いながらもジリジリ盛り上げる。ムラーツの音の選び方もかなり奇抜だ。フォスターも解放に向かっての準備を静かに始める。この8小節間での盛り上げ方が全くわざとらしくない。全員が安易なクレッシェンドなどのダイナミックス処理に走るのではなく、音の形だけで表現しているのが非常にオシャレだ。

そして4コーラス目で一挙に解放するが、これも月並みにガンと突っ込むのではない。なんとムラーツが高音域でEを16小節間連打するだけなのだ。

このムラーツのEの連打が強力なオン・トップ・オブ・ザ・ビートで、フォスターのライドが強力なビハインド・ザ・ビートだからここでこんなにも興奮させてくれるのである。長いイントロ的3コーラスを経てここから繰り広げられるこのトリオのすごいことと言ったらない。このアルバムのこの曲を毎日のように聴いていた学生時代を昨日のように思い出す。是非お楽しみ頂きたい。

最後に筆者の大好きなムラーツ・フレーズをご紹介する。4分46秒に現れる、音が滝のように流れ落ちてくるフレーズだ。筆者はベーシストではないので一体どうしてこのフレーズがムラーツならではのサウンドになるのかはわからないが、ともかくむちゃくちゃかっこいいのだ。8分音符の流れの途中に4分音符分で止まる箇所が不規則に4回ある。そこでスライドダウンするのでポルタメントがかかる、それがかっこいいのかも知れない。何度聴いてもドキドキする。

ポプリ, Nardis, トミー・フラナガン, Richie Beirach, ベン・ライリー, Art Blakey, Paul Chambers, ポール・チェンバース, George Mraz, Jiří Mráz, イジー・ムラーツ, Charles Mingus, The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra, サド・ジョーンズ / メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ, サドメル, Potpourri, Mike Nock, Ben Riley, Lewis Nash, ルイス・ナッシュ, Lynne Arriale, リン・アリアレ, Plucking And Bowing, Louis Armstrong, Camilla Mraz, カミラ・ムラーツ, The Mraz Trio, Blues For Sarka, ELM, Elegy For Bill Evans, Tommy Flanagan, Scott LaFaro, Ron Carter, ロン・カーター, アート・ブレイキー, チャールス・ミンガス, Miroslav Vitous, ミロスラフ・ヴィトウス, 小曽根真, ジョージ・ムラーツ, ルイ・アームストロング, スコット・ラファロ, ビル・エバンス, リッチー・バイラーク, オスカー・ピーターソン, Bill Evans, Roland Hanna, ローランド・ハナ, Oscar Peterson, John Abercrombie, ジョン・アバークロンビー, トニー・ウイリアムス, レイ・ブラウン, アル・フォスター, Al Foster, 日野元彦, Tony Williams, ディジー・ガレスピー, Ray Brown, Dizzy Gillespie, マイク・ノック