ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #68 番外編「ジョージ・ラッセルから得たものと音楽の文化的考察とコミュニケーションについて」

筆者は今月ツアーの真っ最中で、身動きのできないようなスケジュールの中、楽曲解説を執筆するために費やす時間がどうにも見つけられないでいた。今日初めて唯一のオフ日を得たので、つらつらと何か書いてみようと思う。お馴染みの楽曲解説でないことを深くお詫びする。この話はコード名の表記に関する話で、それに絡めてコミュニケーションの手段としての譜面と、コミュニケーションにおける音楽の文化的背景の必要性について書いてみたいと思う。

アメリカがコロナでロックダウンしたのは昨年3月。筆者はそれ以来このツアーに至るまで、なんと15ヶ月も生身の人間と同室で演奏する機会がなかった。生身の人間と演奏するということはどういうことなのか、色々と考えさせられる時期であった。

ジョージ・ラッセルから得たもの

筆者は故ジョージ・ラッセルのアシスタントを20年以上勤め、実に多くのことを学んだ。実践面では、なんと言ってもアメリカ発祥の音楽におけるグルーヴとその文化的概念だが、理論面では、彼のリディアン・クロマチック・コンセプトを通じてコードとスケールの関係を深く学んだ。

よくリディアン・クロマチック・コンセプトを教えて欲しいと言われるが、それを教える資格を筆者は持っていない。ジョージはリディアン・クロマチック・コンセプトを教えられる門下生を厳しく管理していて、試験にパスしなければその資格を与えないばかりか、資格を持たずに教えることを禁止していた。今でも奥様が管理しておられる。ジョージに再三試験を受けるよう言われたが、筆者は頑なに拒否した。その理由は単純にともかく演奏したかったからだ。だが筆者は必ずリディアン・クロマチック・コンセプトを利用して作曲するので、ジョージは筆者の曲を自分の本に載せたのだから、それで許してもらったと思う。筆者がソロを取る時ももちろんリディアン・クロマチック・コンセプトを常に念頭においている。

リディアン・クロマチック・コンセプトの核はハーモニーの重力という概念だが、これは以前にも数回書いた。今回お話ししたいのは、筆者がリディアン・クロマチック・コンセプトを学ぶ過程でコードとスケールの関係の重要性を学んだことだ。ジョージは常に、コード名はコードスケールから発生することを強調していた。

譜面とは

コードとコードスケールの話をする前に譜面とは何かの確認をする。譜面とは、曲を提出する者と演奏者とのコミュニケーションの手段だ。現代のように演奏者に初見を要求することが多くなるといかに明確に指示を与えるかが最も重要になる。譜面に間違いが多かったり明確な指示に欠けると、リハーサルやスタジオの時間を無駄に費やすことになるわけだ。

譜面を書く者は、自分が思い描く音楽を演奏で具現化して欲しいから書くのである。だから、この伝達方法に問題があって意図に反する演奏をされた場合、まず自分の譜面の不手際を疑う必要がある。例えばコーダ記号が小さすぎるなども不手際のひとつだ。反対に、これだけ明確に記載されているのに間違える演奏者にはもう頼まない、という運びになる。もちろん例外はある。その人の演奏が自分の音楽にどうしても必要な場合は、こちらはいくらでも折れることになり、自分もそういう必要とされる演奏家になりたいと思う。(そう、ジョージ・ラッセルの譜面は鉛筆で殴り書きしたようなものが多かった。だがミュージシャンたちはジョージを尊敬しているので文句ひとつ言わず、しっかりと練習していた。興味深いのは、そういう読みにくい譜面に文句を言う演奏家はほとんど大した演奏ができない者たちだった。この経験から、自分はまだジョージのように尊敬されている作曲家ではないのではっきりした譜面を書くことを心掛けた。)

この、譜面における「明確な指示」が鍵だ。誤解を招くような場合は特にだ。以前にも書いたが、例えば「あそこのはし(端)に行って下さい」と「あそこのはし(橋)に行って下さい」には大変大きな誤解を招く危険がある。回避策は、「あそこの壁の端に行って下さい」か「あそこの何々橋に行って下さい」と明記することだ。誤解の余地を残してはいけないのだ。そこでコード名の話になる。

コード名の場合は、「誤解の余地を残す書き方」ではなく、「間違った」表記の問題が殆どだ。例えばMixo #11コードを間違って♭5と書いてある例が世の中に出回ってる譜面の中に非常に多い。#11thの音と♭5thの音が異名同音だからなのだが、♭5表記ならコードの5度が存在しないので、ここに「端」と「橋」の差ができるのだ。#11thコードならMixo #11スケールを使って半音下に解決するフレーズを演奏するが、♭5コードならオルタードで♭9thも♭13も使用してかっこいいビ・バップフレーズを演奏しなければ収まりがつかなくなるのだ。つまり、この例では、♭5と誤って表記されているので、かっこいいMixo #11のフレーズを初見で構築できないのである。

音楽と文化背景の重要な関係について

専門的なコード名の楽理的解説をする前に、音楽と文化的背景のことにも触れておきたい。音楽は世界共通語だと言うが、筆者はその表現に疑問がある。他国の文化に根強い音楽を間違って演奏すれば、侮辱行為に受け取られるかもしれない。日本のことを全く知らない演奏家が超絶技巧で日本の伝統音楽を小手先で演奏するのを聴くことを想像して頂ければご理解頂けると思う。

反対に、日本で生まれ育った音楽家に、何か日本っぽい即興をして下さいと頼めば、恐らく誰でもそれをすることが可能だと思う。筆者のように日本の伝統音楽を全く聴かないで育ったものでも、テレビやラジオから流れて来る音楽が潜在意識に植え付けられているからであり、何よりも日本語を母国語としているからだ。(だがそういう演奏は、今度は、真面目に日本の伝統音楽を演奏している方々にとっては侮辱行為と取られるかもしれないことを忘れてはならない。)

また、日本の演奏家たちでも、ジャズを得意とされる方は英語、ブラジル音楽はポルトガル語、ラテン音楽はスペイン語を話される方が多く、やりたい音楽の国の言葉を理解することが重要なことがよくわかる。筆者もジャズを勉強し始めた頃は、黒人の英語の発音などを聞いてジャズを理解しようと必死だった。他国発祥の音楽を演奏するには、まずその国の言葉を理解することが必須だと信じる。その先に、その音楽が生まれた背景になる文化を理解する必要が生じる。例えば、ブラジルのBaião(バイアォンと発音するが日本ではバイヨンと表記)のリズムの曲を演奏するには、サンバやボサノバのリオ・デ・ジャネイロではなく、ブラジル北東部ノルデスチの文化を知る必要が生じる。

つまり、その国の音楽として共通項目が基盤としてあるその上に、それぞれのジャンルの音楽スタイルとしてのカルチャーがあり、それを理解する必要が生じる。アメリカ音楽の基盤はブルースで、どんな演奏家でも、ロックやカントリーやジャズなどのアメリカ発祥の音楽を演奏する演奏家はブルースを演奏できる。反対にブルース・ミュージシャンが他のアメリカ発祥の音楽スタイルを演奏できるわけではない。ここで、それぞれのスタイルの歴史タイムラインが重要になって来る。例えばジャズで言えば、ブルース → スイング・ジャズ → ビ・バップ → モード → 等々、という歴史の流れだ。

ビ・バップまではアメリカのポピュラーソングとしての文化があり、譜面なども重要ではなく、コード名なども重要ではなかった。楽器演奏としての日常会話語なのだ。だがモードジャズ以降は違う。機能和声から外れ、日常語ではない言葉を使うコミュニケーションが発展し、ここでコード名の正確な表記が問題になり始めるのである。

コード名

譜面にコード名が記載されている場合、それを初見で演奏するものにとっては瞬時にコードスケールを判別しなくてはならないわけだが、コード名表記が間違っていれば当然恥ずかしい音を演奏してしまうという結果になる。コードというのは、コード名に記載されている音を演奏するのではジャズにならない。例えば、ベースがいる時はコード楽器は根音を演奏しない。ダブってしまうからだ。根音をテンションに置き換えるわけだが、コード名表記が間違っていれば当然テンションが判別できなくなるのだ。ソロを取る時は、コードスケールを間違って認識すれば、これも恥ずかしい結果になるかもしれない。もちろん、ジャズの場合グルーヴしていれば全て良し、という話はここでは脇に置いておく。

まず、よくある間違いの典型的な例をご披露しよう。Locrianコードにテンション9を入れるという不可能なコードだ。まずLocrianとは、教会モードの7番目のモードで、簡単に言えば鍵盤上Bの音から全て白鍵で構成される音階だ。

この、テンションになり得ない2番目の音、CをC#にしてテンション扱いとしたいと言って、B-9(♭5) などと無理なことを書いた譜面を見ることがある。これをスーパーロクリアンなどと呼んで正当化する学校もあるようだが、それに対する理論的な説明を見たことがない。

問題は、2度が半音上がったLocrianモードは存在しないので、初見で読んでいる時に凍ってしまう。マイナー9 と書いてある時はまだしも、例えば何の変哲もなくB-7(♭5) と書いてあるのに、メロディーがC#だったりした時は完璧に落ちる。あるはずのない音が書かれているからだ。

初見で読んでいるのではない場合、ここで考える。表記した者が意図したスケールから正しいコード名を解き明かすわけだ。するとこれはG Mix #11と判明する。だから正しいコード名は G7(#11)/B だ。

いったいこのコード名表記の違いがどう演奏に影響するのであろうか。ここにカルチャーとしての音楽が大きく影響を及ぼす。

7度和音である Locrianコードと言えば経過コードだ。トライトーンが強調され、必ずどこかに移動したいという気持ちにさせる効果がある。だが Mixolydian(以下Mixo)は違う。状況で変化するからだ。機能和声では Locrian と同様だが、ブルースでは当然1度和音にも4度和音にもなりうる。ロックでは♭7度和音、♭6度和音などとしてどこにでも飛べるコードだ。この Mixo #11コードはブラジルのBaiãoで使われるサウンドとしても有名だ。つまり、このコードを演奏する状況によって大きく変化出来るコードなのである。狭く限定されたLocrianコードとは天と地ほどの差があるということなのだ。

間違ったコード名表記

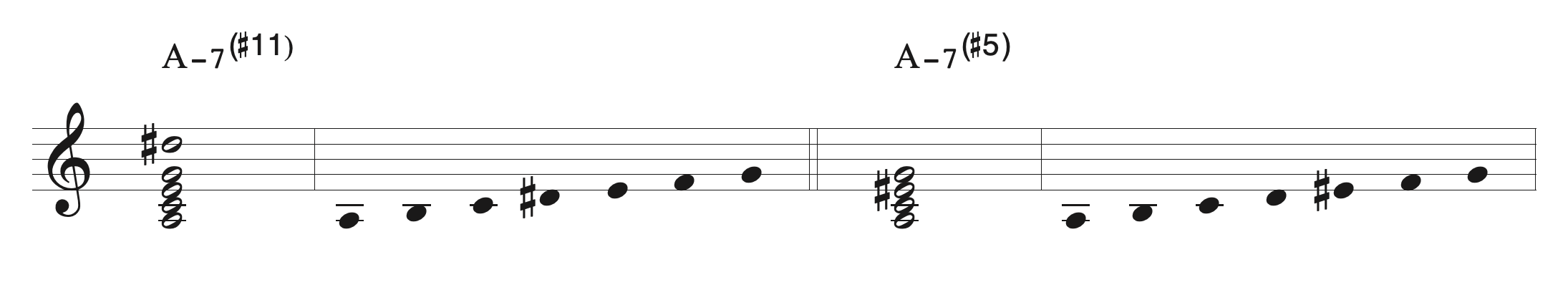

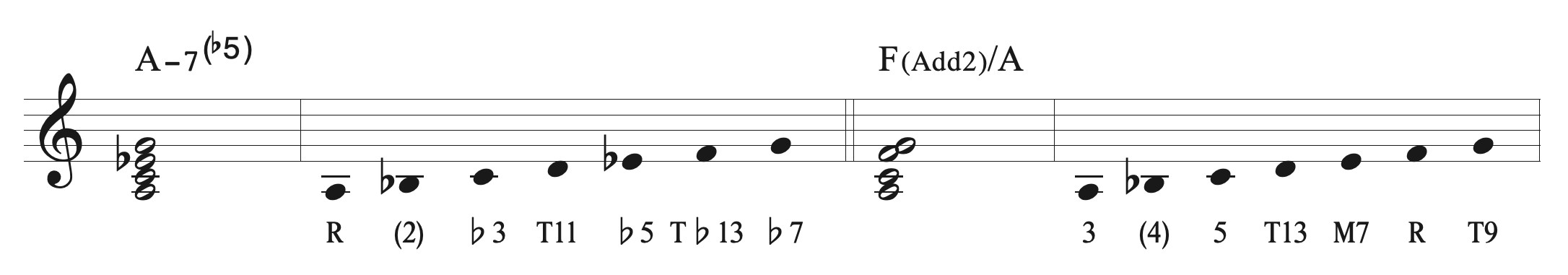

次に、よく見る不可解なコード名を紹介する。マイナー7thコードに#11や#5表記があるコード名を見ることがある。その作曲者は自分で鍵盤上の音を拾ってコード名を捏造しているだけなのだろうが、これでは全くコードスケールが見えない。マイナーコードに#11も#5も入るコードスケールは存在しないのだ。

まずA-7(#11) を見ると、CとD#の間に増2度の音程が出来る。これは西洋音楽理論上スケールを破壊する音程と定義されており、民族音楽以外では通用しない。しかも次のD#とE、EとFは半音が2回続き、これもスケールを破壊する。

次にA-7(#5) を見ると、DとE#は増2度であるばかりか、次のFと異名同音だ。もちろん♭13ではなくナチュラル13であるF#も考えられるが、如何せんその直前の増2度の跳躍がスケールを否定している。

前述のように作曲者は鍵盤上で拾った音に適当なコード名を与えただけと思われるので、ここで正しいコード名を与えればコードスケールが簡単に判明し、テンションの挿入もソロに使用するフレーズも割り出せる。

ご覧のように、A-7(#11) は、#11th音であるD#が異名同音であるE♭の間違いとすれば瞬時にLocrianコードであるA-7(♭5) の間違いと気が付く。そしてA-7(#5) は、その#5音であるE#が異名同音であるFの間違いとすれば、これも瞬時にFメジャーコードの展開形と判断できる。このF/Aコードに関してはひとつ注意しなくてはならないことがある。それは、このFコードにはG音が含まれているが、7th音であるEが不在のため、G音がテンション9thに聞こえず、スケールの2度音にしか聞こえないのだ。少しややこしいが、コードスケール上ではGはT9、DはT13だが、ボイシングで7thのEもT13のDも含めさせないという理由で(Add2)と表記した。これが明確な指示、ということだ。そしてこの表記は、このコードはジャズコードはなくポップスのサウンドを要求していることを明記しているのだ。

さて、問題は、もしも作曲者が本当にDorianやAeorianなどのマイナースケールに#11音や#5音を挿入したかった場合だ。筆者の個人的な意見は、その作曲者はコード名を使わずにスケールを書き出して添付するべきだと思う。これが疑いの余地を残さないコミュニケーションの努力をするということだ。

音楽の文化的背景から派生するボキャブラリー

数日前、小曽根真さんといきなり即興でデュオをさせて頂く機会に恵まれた。何も決めずに音を出すと、小曽根さんは何の躊躇もなくすぐに絡んで下さった。そこからはもう、二人で発展したいだけ自由に発展し、最後まで目を合わせずに完結した。この自由な発展と完結の一致が、つまりカルチャーに基づいているということなのだ。

筆者が今回ツアーをしているLove To Brasil Projectの相棒、城戸夕果さんとのフリー・インプロビゼーションも同じだ。自分が発展したい方向が同期しているからエキサイティングな即興が続くのであって、これは価値観の一致から生まれる。言い換えれば、今まで聴いてきた音楽から得たボキャブラリーが一致するということは、つまり同じ音楽的言語を話すということから生まれる意志の疎通がある、ということなのだ。

音楽は全てがコミュニケーションだ。演奏家の間でのコミュニケーション。演奏家と聴衆とのコミュニケーション。譜面がある場合は譜面を書く者と演奏者間でのコミュニケーションだ。そして、演奏家においては、前述した音楽の文化的背景を理解していなければ、そのコミュニケーションに支障をきたす事もあることをしっかりと理解したい。

George Russell, Lydian Chromatic Concept, ジョージ・ラッセル, リディアン・クロマチック・コンセプト, リディアン・クロマティック概念, LCC