ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #28 Hermeto Pascoal <Pirâmide>

今回は本誌 No. 226 でも取り上げたエルメートに再び登場して頂く。彼は15年近くも新作を録音していなかった(らしい)のに、去年急に2作録音した。1作目は『No Mundo dos Sons』。これは、筆者が尊敬するブラジルで活躍していたフルーティストである城戸夕果さんのお誘いで、ボストンを訪れたエルメート本人に筆者がお会いした昨2017年初夏にリリースされたので、本人から頂戴した。いや、正確にはエルメートのマネージャーが音源で下さったのであった。なにせ本人は英語を話さないし、筆者はいくら勉強してもポルトガル語が話せるようにならないし、エルメート本人は雲の上の仙人のように振る舞うかと思えば、子供のようにはしゃいだり、急に興味が他に移ったり、と、まあ筆者は鬼才に圧巻されまくり状態であった。

そして続く2作目は今回取り上げる『Natureza Universal』、ビッグバンドものだ。このアルバムには衝撃を受けた。ともかくすごいの一言だ。筆者はエルメートを尊敬し、アルバムも10枚以上所有するが実はエルメートのことはマイルスが世界に紹介したこと以外詳しく存知あげない。なにせアメリカでは彼の資料がなかなか手に入らないし、持っているアルバムもほとんどポルトガル語で書いてあるのでちんぷんかんぷんなのである。だから間違った情報をここで書いてしまった場合は是非コメントにてご訂正頂きたい。まずこのアルバムの収録曲は新作を集めたものではないらしい。1曲目の<Obrigado Maestre>は20世紀に別れを告げる、つまり2000年に書かれたものだそうだ。また、今回取り上げる<Pirâmide>は2004年に英バービカンで演奏されている。YouTubeを徘徊するとエルメートは随分昔からビッグバンドでライブ活動を行っているようだが、どうも今まで録音されていたアルバムが見当たらない。唯一エルメートの見事なオーケストレーションの技法を披露しているアルバムは、筆者が知っている限り『A música livre de Hermeto Pascoal』だけで、ビッグバンドものではなくオケものだ。

ここでまず筆者が考えるエルメートの凄さを羅列してみる。

- 電気も無いようなブラジルの北東部で生まれ育ったので自然との融合が素晴らしい

- 自分の身体も含め色々なものを楽器にしてしまう:2013年に発表された『Hermeto Brincando de Corpo e Alma』はエルメートが一人で楽器を使わずに音楽を作り上げる驚異の作品(YouTube)

- 発想が自由でクリエイティブ(奇抜)

- 作曲の能力が半端じゃない(末尾動画参照):1日1曲、2月29日を含む366日作曲し『Calendário do Som』という本を1997年に出版

- マルチプレーヤーとしての才能が半端じゃない(鍵盤、管、弦、打楽器、と全てに精通)

『Natureza Universal』

このタイトル、英語にすれば『Universal Nature』、つまり森羅万象であろうか、アルバムを聴くと今ひとつタイトルとの関係が不明である。アルバムに針を落とすと、これがエルメートのサウンドか、と耳を疑うほどジャズだ。スタイルとしてはサド・ジョーンズとギル・エヴァンスを合わせたようなサウンドだ。正確に言えばサド・ジョーンズの驚異的にユニークなビッグバンド技法とヴォイシングにギル・エヴァンスの洗練されたオーケストレーション、と言った印象を受ける。実際2曲目はタイトルも<Viva o Gil Evans>、つまり<不滅のギル・エヴァンス>だ。続く3曲目は<Choro Árabe>、つまりアラビアのショーロということでジャズと離れ、ようやっと聴き慣れたエルメートの奇抜な曲が出現する。

しかし筆者が度肝を抜かれたのはこの曲の1分6秒あたりに出現するピラミッドである。このピラミッドを採譜して見た。

1拍ごとに管楽器が次々に山積みに登場させる作法をピラミッドと言うが、これは演奏するのが非常に難しい。しかもこの譜面を見てお判りのように、速い8分の7拍子で、トランペットセクション以外は、1拍前が自分の隣のプレーヤーではないので、自分が入るタイミングが恐ろしくつかみにくく、よほど高度な技術を持ったプレーヤーたちがたくさんのリハーサルを積み重ねなければ誰かが遅れて台無しになる。ちなみにこのコードはポリコードだ。トランペットセクションが吹くA-♭6 (Major7) 、つまりAハーモニックマイナーがトロンボーンとサックスのE-11に乗っかっているのだが、E-11にA音とA#音両方を含んでいるのでコード名を付けることは不可能だ。その他色々なコードの展開形として分析を試みたが、常にどこかで仮定したコードを破壊する短二度が一つだけ存在し、まるで全ての可能性を上手に否定しているように見える。2小節目7拍目で鳴っている和音は以下の通り:

| セクション | トロンボーン + サックス | トランペット |

| 音 | E – F# – G – A – C# – D – F# – A# – B | C – E – F – G# – A |

こう並べてみると、3つのポリコードと考えられないこともない。

E- + DMaj7 (#11) + A-♭6 (Maj7)

これなら説明がつく。恐るべきエルメート。但しエルメートがしっかり理論を考えているのかは定かでない。リハーサル風景の動画でエルメートは理論を否定するような発言をしている。

このピラミッドが4曲目<Pulando a Cerca>(垣根を飛び越すの意)の最後にも登場する。今度はゆっくりなテンポで、これが通常のピラミッドの凡例だ。このテンポなら失敗が少ない。蛇足だがこの曲はちょっとマリア・シュナイダーを思い起こさせる。まあ、ギル直系のマリア風味への移行は自然なことだろう。それにしてもエルメートのハーモニーと、曲の発展のさせ方はギルやマリアなどとは全く別の、エルメートにしか思いつかない発展方法だ。ギターソロのコンピングでのドラムがのけぞるほど面白い。2オーバー3が基本なので、最初スイングのようなパターンで入るが、基本は多分チャカレラを意識したパルスなのだと思う。そしてスイングビートを縦ノリのストレートビートにスイッチして煽ったり、と奇抜なタイムに入ったと思うと、また2オーバー3に戻ったりしている。録音風景の動画からエルメートはかなり細かくドラムにも指示を出してるようだ。

ピラミッドに話を戻そう。ピラミッドは特殊な作法なので、ひとつのアルバムに一度以上使うことは滅多にない、が、エルメートはここでまさかの2回目を使い、なんと6曲目にその名も<Pirâmide>(ピラミッド)と言う曲を出して来た。これがエルメートの遊びだ。

<Pirâmide>

さて、この曲<ピラミッド>は盛り沢山。まずタイトル通りピラミッドから始まる。最初に聴いた時、思わずサンプラーによる打ち込みではないかと思ってしまった。というのも、このアルバムはミックスに若干問題があり、ピラミッドのように倍音が強力に干渉するヴォイシングではあちらこちらにハーモニック・ディストーションが起こりまくっている。<Pulando a Cerca>の最後数秒を聴いて頂ければ容易にお判りいただける。エンジニアは多分この現象に頭を悩ませ、ブラスセクションの基音近くの倍音をカットしてしまったのだと思う。これが筆者にとってこのピラミッドが生楽器に聞こえなかった理由の一つだ。ヘッドフォンを使って生楽器かどうか確認してしまった。しかしそれよりまずこんなピラミッド、人間には演奏不可能だと頭から決めつけていたのが主な理由だ。ともかくとんでもなく演奏しづらい譜面なのだ。YouTubeで前述の2004年にイギリスのミュージシャンを集めてロンドン、バービカン(Barbican)で演奏された録音に出会った(リンク)。最初を聴いて頂くとよくわかるのだが、全くピラミッドになっていない。つまりこれが通常の結果だ。皆タイミングが掴めないから出遅れるのである。実は筆者もバービカンのこの企画に参加した経験がある。ジョージ・ラッセルが招聘された時にアシスタント・コンダクターとしてお手伝いさせて頂いた。ジョージの譜面もかなり演奏しづらいので有名だ。残念なことにバービカンが用意したミュージシャンは事前に練習せずにリハーサルに来、ジョージは激怒するは、リハーサルを任された筆者はどうしたらよいのかわからず泣き顔だったのを悪夢のように思い出す。おまけにバービカンはロンドンのバミューダトライアングル状態の場所にあり、近くに電車の駅はないわ、ロンドンでタクシーを拾うのは不可能に近いわ、雨のロンドンを泣き顔で毎日歩いたものだった。但しジョージの場合はこのエルメートの企画と違い、バービカンが用意したミュージシャンで演奏したのはコンボで演奏する別企画で、ジョージ本人が指揮するリビングタイム・オーケストラの公演はレギュラーメンバーだったので、コンサートは大成功を納めた。この模様は後々『The 80th Birthday Concert』としてリリースされている。宣伝失礼。

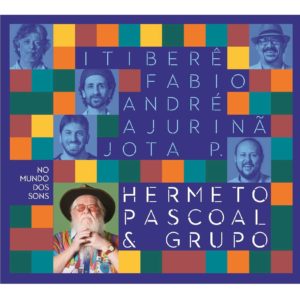

話を戻す。何度も繰り返すようだがこのエルメートのアルバムのミュージシャンの質が驚異的に高いのと、これだけ大変な譜面の演奏をまとめ上げることができたプロダクションの事実にともかく驚愕した。そこでこれは指揮者であるAndré Marques(アンドレ・マーケス)の功績かと憶測した。上の『No Mundo dos Sons』の写真でベレー帽を被っているのが彼だ。彼は長くエルメート・バンドのピアニストを務め、エリス・レジーナ晩期のギタリスト、Natan Marquesのご子息としても知られている。ところがYouTubeでリハーサル風景を見ると、どう見てもエルメートが細かく指図している。しかもアンドレの指揮は、決して上手ではない。つまりアンドレはエルメートの分かりづらい言い方を皆に伝える通訳、そして扱いが難しい鬼才のお守り役なのではなかったかと思う。実際アルバムのクレジットでは、作編曲も音楽監督もエルメートがクレジットされており、アンドレは指揮(と言うよりは合図出し係り)だけのようだ。もう一つ気が付いたのは、Fábio Pascoal(ファビオ・パスコアール)という名がアシスタント音楽監督としてクレジットされており、彼はおそらくエルメートの息子の一人である。

YouTubeにあるリハーサル風景の一部にエルメートがバンドに話してるシーンがある(リンク)。ポルトガル語でちんぷんかんぷんなのでまたしても城戸夕果さんに翻訳をお願いした。

「俺は音楽をめぐって喧嘩してきた。何度も音を鳴らしてみた。

今や響きというものに、自分は否定的だ。

自分は、己の耳がこのとおり絶対でそれが邪魔になっている。

もっとも自分が感じるところでは、ゼッタイというよりもテッザイという感じだけどね」

(周囲が笑う)

やはり何を言っているのか実に不可解。アンドレの功績が大きいことを再確認する。そう言えば先日、これまた城戸夕果さんのお引き合わせで、あのエドゥワルド・ネヴェス(Eduardo Neves)と親しくなった。彼は10代でエルメートのバンドに参加し、大活躍して世に出た。その彼にエルメートのことを聞いたら、エルメートのことは話したくない、という印象を受けた。やはり鬼才とツアーを続けるのはつらいものがあるということが窺えた。

構成

前述したようにこの曲<Pirâmide>は盛りだくさんだ。エルメート得意の、故郷のノルデスチ(ブラジル北東部)の香りがプンプンだ。7つのセクションに分けてみた。

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ピラミッド | 第一テーマとテクスチャー | ピラミッド再現部 | Forró(フォホー)第二テーマ |

| 演奏の難しい谷型ピラミッドが延々続く。 | ピアノのアルペジオに続き駆けっこのようなテーマが管とピアノと交互に演奏される。注目すべきは、この第一テーマは前衛的な縦ノリを強調したもの。 | ピラミッド再現部だが、最初と逆の山形で、音域も最初より低い。 | ザブンバとトライアングルで始まるフォホー、前半の管のラインはテーマと言うよりインタリュードだ。注目はバリトンサックスがベースラインを演奏した後に登場するソリの部分がまさにサド・ジョーンズのオーケストレーション。その後ノルデスチ特有の汽車を思い起こさせるような第三テーマが始まる。ここでのヴォイシングはまさにエルメート。 |

| 5 | 6 | 7 | |

| フリーインプロ + エルメート遊び | Forró 第三テーマ | TAG | |

| 短いフリーインプロでインターリュード。エルメート専売特許の楽器と言葉の遊び。前半は管楽器がマウスピースを外し見事な合奏。後半は言葉遊び(注1参照)。 | 再びフォホーだが、今度はノルデスチ特有のピファノで始まり、そのまま美しいノルデスチ特有のD♭Mixo (#11)メロディーでリードとブラスの演奏に移行するが、ホルストが得意とした半音上の調性と二階建て(注2参照)構造を始めてノルデスチから外に出たと思えば、第三テーマに当たる1オクターブジャンプとサド・ジョーンズ得意のオープンヴォイシングヒットを交互に出してグイグイ盛り上げる。続くソリが究極のノルデスチ風エルメートラインだ。 | TAG、つまりエンディングの部分は全体の総括。短いドラム・フィルを入れ、まずピラミッドならず4音山積みを提示し、次に第一テーマで提示した縦ノリを強調したもののバリエーションを提示し、バンド全員が声を上げ、フリーインプロで集結する。 |

注1:一人ずつ単語を断片的に発声しており、ネイティブのブラジル人でさえ何度も聞かなければ聞き取れないしろものだった。以下の通り:

Eu vou tocar bem no microfone só pra chacoalhar tua cabeça,seu burro de carroça.

詳細は:

Eu vou tocar bam no microfone só pra → (私は)マイクの、すごく近くで

chacoalhar tua cabeça → あなたの頭を振る

seu burro de carroça →(直訳だと)あなたの荷車のロバ → ブラジルでは、教養のない頭の悪い人の事をこう呼ぶらしい

続けると:

『マイクのすごく近くで、教養のないバカな、あなたの頭を振るぞー』

さすがエルメート、何を考えているのか皆目見当もつかない。

注2:ホルストのサウンドと書いたが、正確にはエルメートはE♭ペダルで始めてその直前のD♭のメロディーから上手に継承しているものの、実際メロディーが始まるとペダルのE♭は実はD#で、調性はEメジャーだ。このエルメートの変化球は奇をてらっておらず、おしゃれに捻りを入れている。恐るべしエルメート。

最後に一つ動画をご披露したい。昨年城戸夕果さんに連れられてエルメートに会いに行った時、筆者は御多分にもれずエルメートのCDにサインして頂いた。城戸夕果さんもサインしてもらおうと当日のプログラムを差し出すと、エルメート、なんといきなり曲を書き始めた。所要時間たったの16分で書き上げ、私たち二人にプレゼントしてくれたのである。持ち帰り自分たちで演奏した風景を動画としてFacebookにアップすると、なんとエルメートはそれを自分でシェアしたものだから、あっという間に再生回数1万7千回、シェア350件となった。折角だからYouTubeにもアップしてみたので、是非お楽しみ下さい。

Big Band, Yuka Kido, Pifano, ピファノ, Nordeste, ノルデスチ, Eduardo Neves, エドゥワルド・ネヴェス, Barbican, バービカン, Choro Árabe, Polychord, ポリコード, ピラミッド, No Mundo dos Sons, エルメート, Hermeto, 城戸夕果, エルメート・パスコアール, Hermeto Pascoal, ジョージ・ラッセル, George Russell, ビッグバンド