ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #22 ジョン・アバークロンビー <3 East>

今月8月は著名なギタリストが2人も他界した。チャック・ローブ(Chuck Loeb)とジョン・アバークロンビー(John Abercrombie)である。編集長から急遽、アバークロンビーの追悼特集を組むので「楽曲解説」もアバークロンビーでどうかと提案があり、さて困った。じつは筆者はアバクロにあまり興味を持ったことがない。最初に忠告したいが、アバクロ・ファンの読者はこの記事を読まないことを強くお勧めする。もし読むのであれば、筆者がこれから書くことを聞き流す心の準備をしていただきたい。苦情を受け付ける準備はないのでご容赦願いたい。アメリカ人は故人に対しネガティブなことを言わない。筆者は残念ながら思ってもいないことを言えるほど心が広くないので、意見を求められるといつも冷や汗だ。ジョン・アバークロンビー、これほど著名で尊敬されているアーティストなのに、筆者はどうにも好きになれなかった。所有していたアルバムは『Night』と『Getting There』だけで、どちらもマイケル・ブレッカー聴きたさだけで所有していたのだが、『Getting There』に至ってはブレッカーが参加している3曲以外聴いた記憶がない。ECMはアバクロ参加のCDを50枚以上もリリースしているという。いったいプロデューサーのアイヒャーはアバクロに何を見たのであろうか。じつは今回の追悼特集、他の寄稿者の記事をとても楽しみにしている。

筆者とアバクロとの出会いは1987年だったか、または翌88年、ハーバード大学のあるケンブリッジ市の、今は無き「ナイトステージ」という立派なクラブでのライブだった。記憶がどうも定かではないのだが、筆者が参加していたボブ・モーゼスの「モザンバ」が前座を勤めたと記憶する。昔の話だ。アバクロのリズムセクションは、記憶が正しければ、マーク・ジョンソンとピーター・アースキン、つまり『Getting There』のブレッカー抜きのトリオだったと思う。筆者の第一印象は、すごい早弾きだが、どこへも行かない音楽、であった。ギター・シンセの使い方も好きではなかった。当時パット・メセニーはすでにRoland RG-300を駆使しており、例えば82年の『Offlamp』収録の<Are You Going With Me?>でのかなり色気のあるソロで一世を風靡しており、ギター・シンセでブルースの真髄である人の声の模倣に成功していた時代だ。それに対してアバクロのギター・シンセの使い方は、単なるキーボードの代用、しかも音の減衰のないような不自然なものだったと記憶する。

ECM と AppleMusic の迷惑

今回楽曲解説のお題にアバクロを指定され、何を選ぶかに困った。アバクロはECMアーティストだ。ところがECMはAppleMusicを拒否している。筆者はAppleMusicを最大限活用している。何せひと月$10で聴き放題だ。1回聴いて捨てるのも惜しくはない。気に入ればCDの現物を購入する。クレジットやライナー・ノーツが欲しいし、残念ながらAppleMusicのコンテンツはiPodに入れられないので、愛車の中で聴けない。iPhoneやiPadを使いたくない理由が色々あるが、ここで詳しく述べるのは控える。話は戻るが、アバクロのアルバムは死ぬほど多く、ところがAppleMusicで片っ端から聴くことができないので、枚数を制限する必要があった。レコーディング・メンバーの名前からの想像と、編集長の推薦も交えて聴いたアルバムは、年代順に以下の通り。

まず驚いたのは、『Timeless』でのアバクロの演奏は別人のようであったことだ。分厚いピックで正確なピッキングなので、一瞬パット・マルティーノのデビュー当時のような演奏にも聞こえるが、タイム感は旧マルティーノやケニー・バレルのようなオン・トップ・オブ・ザ・ビートではなくビハインド・ザ・ビートでグルーヴしている。この後の演奏を聴いて、なぜ『Timeless』で披露した奏法を放棄したのか、筆者にとってはとても残念で仕方がない。この後アバクロが確立した彼の奏法は、メセニー風音色を基盤に、メセニーよりもっとダイナミクス(音の強弱)をつけた、またピッキングよりプラッキングとハンマリングを多用した演奏だ。インプロのラインに耳を傾けると、『Timeless』以降では左手の形に基づいた、ある意味パターン化したラインになっている。これはリックという意味ではない。メセニー・フレーズ、ブレッカー・フレーズ、コルトレーン・アプローチなど、彼らは自分のオハコ・フレーズ満載で演奏し、それがグルーヴしているから楽しい。アバクロの場合オハコ・フレーズと呼べるようなラインはなく、音の羅列に聴こえる。息継ぎも聞こえない。ただしこのようなスタイルは、フリーアプローチの曲ではものすごい効果を発揮するだろう。しかしそういう曲ではアバクロは不思議と羅列演奏をしていないのである。謎。

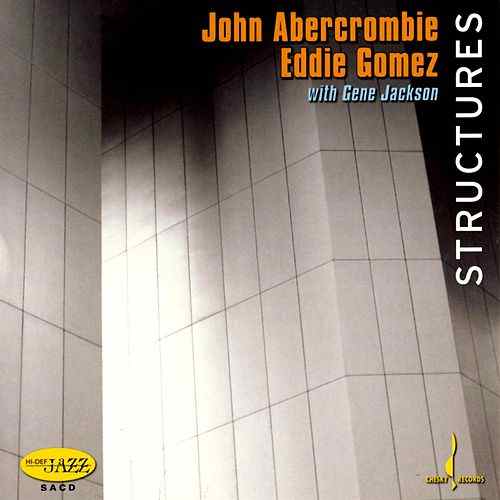

『Timeless』と『Speak Of The Devil』はアバクロが好んだと言われる準オルガン・トリオ・フォーマットだが(ベースレスの意)、音楽的に内容が全く違う。『Timeless』はガンガンにグルーヴするプログレ・サウンドだが、『Speak Of The Devil』は<BT-U>以外筆者の苦手などこにも行かない音楽がほとんどだ。筆者が感じるどこにも行かない音楽とは、まずタイム感がドライブしないと言うことだ。今回聴いた一連のアルバムの中でベースとドラムがドライブしているのは『Echoes』と『Structures』だけだが、『Structures』はアバクロ名義なので、選曲がほとんどふわふわしたものだ。それに対し『Echoes』はマレットのGust William Tsilis(発音はガス・ウイリアム・シリス?)名義で、まずベースのアンソニー・コックスとドラムのテリー・リン・キャリントンがグルーヴしているだけでなく、選曲もタイム感を楽しめるものとなっている。では今回なぜこのアルバムを選ばなかったのか。筆者はアバクロのやりたいことが理解できないのである。『Within A Song』でも同じ印象だったが、アバクロの他のソロイストに対するコンピング(伴奏)が耳について仕方がないのである。会話が聞こえない。おや、ギターソロが急に始まったのかな、と思うとそうではなく、それはコンピングの一部で、つまり他のソロを全く考慮しているように聞こえない。ソロも筆者にはブツブツとつぶやく音の羅列にしか聞こえない。

難解

ジャズのインプロというのは、学生が家でしこたま練習したフレーズをそのままだらだらと披露するような演奏を聞くのを思い出していただければわかるが、聴き手が演奏者の意図しているフレーズに共鳴できなければ、聴き手には音の垂れ流しにしか聞こえない。オーネットのハーモロディクスなどのフリー・インプロが一般の聴衆に受け入れられない理由のひとつだが、じつは耳が慣れればオーネットの意図はかなりはっきりしている。それにオーネットの音は美しい。また、ソロのアウトの仕方というのは、演奏者にはっきりした意思がなくてはかっこよくない。コルトレーンがいい手本だ。

筆者はアバクロの音色にまず馴染めない。メセニーは大好きだが、同じようなコーラスの使い方でもピッキングがはっきりしないことからとても耳が付いていかない。アバクロ自身のインプロ時に於けるシングルラインのグルーヴ感は嫌いではないが、ビハインド・ザ・ビート位置から動かないのでスリル感が湧かない。ECM録音はアイヒャーが共演者を選ぶのだろうが、アバクロのツアーバンドでも共通してることは、いつも選ぶベースとドラムがグルーヴしない。特にメトロノーム位置のベーシストを好むところが、とても苦手だ。ドラムは大抵ビハインド・ザ・ビートだが、アバクロと同じ位置にいるので、筆者にとって居心地が悪い。そして、アバクロの難解なインプロのストラクチャーだ。

筆者が言いたいことを説明するために、『Within A Song』からエバンス作の名曲、<Interplay>に於けるアバクロのソロ2コーラス目を採譜してみた。これは単純なFマイナー・ブルースなので、筆者の困惑を説明し易いと思う。

- 手の形を移動するパターン。

- B♭-7 → Fマイナー

- ここで使われる2拍だけB♭-7コードがお洒落に聞こえない。1拍前にEを演奏し、C7を想定しているだけに、必然性が感じられない、というより、ともかく筆者にはかっこよく聞こえない

- 手の形を移動するパターン。

- F-11 → G-11

- ビートから外されていることに注意(意図不明)

- このD♭がダウンビートではなく1拍目の裏なので、字余りに聞こえる

- このD♭音に向かうリハモもA7(♭13)→ G♭Maj7 という意味不明の進行

- G♭Maj7がF-7にアプローチするのならわかるが、目的地はB♭マイナーであり、5小節目でダウンビートをミスったのは計画間違いをしたように聞こえる

- B♭マイナーなのにFマイナーのアルペジオ

- 5小節目に4度コードが来なければブルースに聞こえない

- ダウンビートからに聞こえるフレーズが4拍目から始まっている

- リハモを想定しているようには聞こえず、指の移動だけの音の羅列に聞こえる

- メセニーも使うテクニックだが、アバクロがメセニーと違うのはダウンビートからわざとずらした配置をするのでフレーズが不明確

- ジャズのブルース・フォームで重要なターンアラウンドに向かう2拍前から意味不明のリハモ

- B♭メジャー → A♭サス → Eメジャー → A♭メジャー

- ダウンビートのG-7(♭5)でEメジャーが違和感

- メセニーフレーズだがターゲットのC7(♭9)でA音を弾いており、的を外したように聞こえる

- またしてもターゲット音のD♭がダウンビートから2拍遅れていて違和感

- ここでもターゲット音のFが2拍遅れている。ひょっとしたらアバクロは④から⑤にかけてのフレーズですでに自分がどのビートにいるのかわからなくなってしまったのではないだろうか

『Night』

アバクロの作曲スタイルもインプロ同様どうもつかみどころがなく、筆者にとって耳に残る作品は少ない。そんな中、『Timeless』と『Night』だけは筆者の印象に残る曲が多い。いや、どの曲も強く印象に残る曲ばかりで、他のアルバムとの違いに驚いた。『Timeless』を取り上げなかったのは、前述したようにここでの若いアバクロのギター奏法があまりにも違いすぎ、またアバクロがここで披露した素晴らしい音楽を彼が続けなかったことへの筆者の悲しみが邪魔した。『Night』が発表された84年は『Timeless』から10年経っており、アバクロの操法はすでに正確なピッキングでグルーヴを出すのではなく、プラッキングやハンマリングを多用するようになっていたにも関わらず、どういうわけかこのアルバムでは多用していない。ただしインプロのライン作りは『Timeless』より筆者にとって不明確になっている。両アルバムともリズムセクションは同じ。筆者の大好きなヤン・ハマー(Jan Hammer)がオルガン(正確にはキーボード)、ディジョネット(Jack DeJohnette)がドラムだ。『Night』はこれにマイケル・ブレッカー(ts)を加えたものだ。ここまで書いていて気がついたのは、この2枚の魅力はハマーの功績なのではないかと思う。周知の通りハマーはジェフ・ベックを蘇生させたプロデュースの達人だ。加えてハマーは超絶技巧だがブレッカー同様音の無駄遣いはしない。シンセのベンド・ウィールの達人でもあり、すごい速さでベンドを使って上げたピッチと同じピッチのキーを連打する画期的なスタイルも打ち出した。

じつは『Night』1曲目収録、ハマー作曲の<Ethereggae>だけはどうしても聴けない。イントロ部分はハマーらしい思いっきりかっこいいサウンドなのだが、グルーヴが始まると問題だらけなのだ。題名からもわかる通りこれはレゲエがテーマで、<偽レゲエ>という題名だがハマーは正しいレゲエのスキャンク演奏してる。それに対しディジョネットが全くレゲエを理解していない。タイム感が間違っているだけでなく、ジャズ・ドラマーの悪い癖のおかずが邪魔で仕方がない。だがこれが致命傷なのではない。最悪なのはアバクロのギターのリズムである。ハマーが気持ちよくレゲエのスキャンクを刻んでいるのに、それを全く無視し、スキャンクの裏側にビートを入れており、ブレッカーのソロが始まってすぐのあたりでハマーは一瞬弾けなくなって止まってしまっている(3:50付近)。申し訳ないがやはり筆者はアバクロを受け付けない。憤りさえ感じてしまった。偽レゲエというなら、せめてマイルスの『Tutu』に収録されている<Don’t Loose Your Mind>くらいかっこいいグルーヴでやってもらいたいものだ。それにしても、ハマーが止まってしまうほどカオスになっているのに涼しい顔で素晴らしいソロを続けるブレッカーを惚れ直すのであった。

蛇足だが、ボブ・ミンツァーが昔こんなことを話してくれた。ヨーロッパの作曲家にブレッカーと一緒に2テナーの録音に呼ばれたが、インプロ・パートのコード進行が恐ろしく複雑で、しかも表記が普通じゃない。その上一貫しない変拍子とあり、初見で真っ青になっていた。自分のソロがブレッカーより先で、自分が散々苦しんだあと、ブレッカーはガンガンとソロをしているではないか。思わずブレッカーを見ると、なんと目を瞑ってる。後で、自分のソロの間にあれを暗譜したのかと聞くと、いや、読んでもしようがないから目を瞑って耳を頼っただけだ、と言ったそうだ。

<3 East>

3曲目に収録されているこの曲のタイトルの意は定かでないが、この曲はシンプルでキャッチーなのに特筆すべきことが山盛りだ。まずプログレ風のサウンドに好感が持てる。ここでのディジョネットの演奏は逸品で、しかもハマーのオルガンのペダル・ベースはいつものハマーよりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでガンガンドライブしており、ディジョネットとのタイムの幅が素晴らしい。

曲は3拍子で、しかも5小節フレーズで構成されているところが実に新鮮だ。コード進行自体はいたって単純だが、ハマーのオスティナートとGからDに移るペダルの構成がじつに効果的であり、最後は8小節フレーズで落ち着きを作り、しかもFペダルで明るく展開している。これはどう考えてもアバクロではなくハマーのアイデアとしか思えない。

この譜面のセクションが2回繰り返されるのだが、2回目になんとアバクロは落っこちている。2回繰り返すというのを忘れていたのだ。普通録音を止めてやり直すが、このままリリースしてしまうところも理解に苦しむ。この後12小節に及ぶコラールが加わってヘッドのフォームの完結となる。このコラールが8+4というフレージングになっているのも実に自然に構築されていて素晴らしい。コラールがインターリュードでないのは、インプロパートのフォームに含まれていることからもわかる。ここでは省略する。

アバクロのソロでまず気づくのは、メセニーフレーズ出まくりで、しかもアバクロの「摩訶不思議ダウンビートずらし」をしていないので、かえってメセニー色が濃く出ている。なぜこうなったのか、もしかしたらハマーがきっちりフォームを提示した、しかも恐るべきグルーヴ感でコンピングをしているので、アバクロは必然的にこういう普通のフレージングをキープするしかなかったのではないだろうか。

ギターソロの後ヘッドが一部再現されてからブレッカーのソロに入る。相変わらずブレッカーはすごい。筆者は昔どれだけブレッカーをトランスクライブしたことであろうか。ブレッカーがすごいのはあの速弾きなのではない。あのグルーヴ感だ。ここでのソロも基本ビハインド・ザ・ビートで碁石をパンパン置くように音を並べるかと思うと、いきなりオン・トップ・オブ・ザ・ビートの速いフレーズをちょろっとだし、またすぐ引く。スリル満点である。チャーリー・パーカーが発明したこのジャズ音楽特有の醍醐味と、コルトレーンが編み出した分厚いリードで生成するタイム感を合わせて新しいグルーヴを生み出したブレッカーの真の偉大さをどのくらいの聴衆が気がついているのだろうか、と常々思う。ぜひお楽しみいただきたい。

オーネット・コールマン, Jan Hammer, ヤン・ハマー, Gust Tsilis, Gust William Tsilis, アバクロ, Jack DeJohnette, マイケル・ブレッカー, Michael Brecker, ジョン・アバークロンビー, John Abercrombie, ornette coleman, ジャック・ディジョネット, Pat Metheny, パット・メセニー