ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #85 Joni Mitchell <Moon at the Window>

“Art” is short for Artificial. -Joni Mitchell

「芸術」という言葉は「人工的な」という言葉の略語だ。ジョニ・ミッチェル

冒頭の引用は今回偶然見つけた、2013年に放送されたCBCニュースのインタビューからだ。放送分は16分強(YouTube→)、インタビュー完全版は1時間45分に及ぶ(YouTube→)。このインタビューが非常に面白かったのだ。ちなみにジョニはインタビューなどの公共活動を好まない。発言を捻じ曲げられて報道されるからだと語るが、Bob Dylan(ボブ・ディラン)を認めないというような発言はどう聞いても失言の類いではないか、と筆者は苦笑いをしてしまった。

この2022年11月7日にジョニは79歳の誕生日を迎えた。カナダのアルバータ州南部にある小さな町、フォート・マクラウド(Fort Macleod)に生まれ育ったジョニは9歳の時にポリオ(polio:脊髄性小児麻痺)に感染し、後遺症で病弱な生活を一生強いられていることは周知だ。また、2015年に脳動脈瘤(brain aneurysm rupture)で倒れ、筆者を含め多くのファンが覚悟した。ところが、ジョニは本年のニューポート・フォーク・フェスティバル開催中の7月24日にサプライズ出演し、筆者もその映像を見て不覚にも込み上げてしまった。映像はこのNPRのページからご覧いただける。上記のインタビューで、「ポリオの後遺症再発で鼻腔が変形してもう正確な音程が取れないから歌わない。」と語っていた通り音程が怪しい時が時々あったが、そんなものは全く関係なかった。これが真のカリスマだ、と筆者は確信した。

ジョニの創作欲

9歳の頃少しだけピアノを習った以外ジョニは音楽の正式な教育を受けていない。教育を受けたのは絵画であり、また、自分は画家だと語る。ジョニのアルバムジャケットの多くは本人の作品が使われている。ジョニが描いたミンガスの数作品はどれも素晴らしく、筆者もコピーでいいから所持したいと思ったものだ。ここに紹介するミンガス像は、近づく死に怯える彼の末期の姿だそうだ。趣味でしかなかった音楽でプロ活動を始めた理由は、19歳で妊娠して学校を中退し、絵では稼げなかったがコーヒーハウス(フォークシンガー専用ライブハウスの総称)で歌えば稼げたからだった。フォークシンガーを目指した訳ではないが、ギター1本でマイクの前に立ったからそういう印象を与えただけだそうだ。カトリックだったため、避妊も堕胎も許されなかった。生活苦のために生まれた子供を手放さなくてはならなかった。その後知り合ったアメリカ人と子供を引き取る可能性のためだけにした結婚に失敗し2年で離婚。「結婚に失敗すると哲学的になるのよ。」自分の気持ちを解放するために曲を書き始めたと語る。ただしジョニは16歳ですでにパワフルな詩を書いている。

インタビューアーに「いつ頃今のような有名人になると思ったか」と問われ、「有名人になんて絶対なりたくなかったわよ。その証拠に16歳の時に『The Fishbowl(金魚鉢)』というハリウッドの有名人を中傷した詩を作ったくらいよ。」と言って突然その詩を披露した。その暗唱が圧巻だった。筆者が上記のインタビューの動画から書き取ったものなので間違いがあったらお許し頂きたい。著作権は発生していないようなのでここにご披露する。

The fish bowl is a world reverse

With, where fishermen with hooks that dangle from the bottom up

Reel down their catch without a fight on gilded bait.

Pike, pickerel, bass, the common fish

ogle through distorting glass

see only glitter, glamour, gaiety

Fog up the bowl with lusty breath

Lunge towards the bait

And miss and weep for fortunes lost.

Envy the goldfish? Why?

His bubbles are breaking ‘round the rim

while silly fishes faint for him

And say oh my god, I think he winked at me!

詩なので筆者の技量ではとてもうまくは翻訳はできないが、わかりやすいように意訳してみる。

「(ハリウッドという)金魚鉢は逆さの世界。漁師は針の糸を下から上に垂らしてる。大したことのない餌で簡単に釣り上げている。鱒やスズキなどの平凡な魚が歪んだガラス越しに煌びやかなものをうっとりと眺めている。欲望の吐息でガラスを曇らせる。餌に突進するけれど失敗。取り損ねて逃したその運に嘆く。金魚が羨ましい?なんで?彼の泡が縁にぷくぷく。おバカな魚たちはそれを見て失神。『きゃ〜!今わたしにウインクしたわよ!』」

動画から書き取った詩の正確さに疑問があったので、もしやネットのどこかに存在しないかと検索していて遭遇したのがこのJoniMitchell.comにある記事だ。比べると7行目と最後の行を除いて殆ど一緒だ。記事の方は細かい部分編集がされているようだが、50年以上も前に、しかも十代半ばに書いた詩を暗唱できるジョニに驚いた。

絵を描くことと音楽は同じインスピレーションから生まれるのかというインタビューアーの問いに対する答えが非常に興味深かった。絵画制作と作曲行為は全く別の言語であり、言語で直訳が往々にして機能しないのと同じように互換性は低いと言う。例えば、ジョニは自分の絵画作品を壁に飾っているが、自分の録音は二度と聴きたくないと言う。聴けばあちらこちらやり直したくなるからだそうで、反対に絵画は完成させて飾ることができる。絵画制作過程はメディテーションに近く、じっくりと時間をかけて満足できる作品をコツコツと作って行く。作曲過程は全くの正反対で、頭の中が騒々しくカオス状態で進んで行くのだそうだ。だから作曲に入る前に絵画制作にじっくり月日をかけて気持ちの準備をするそうだ。

優れた詩人として名声を受けたジョニだが、なんと曲を書く時は詩からではなく、音楽から先に作るのだそうだ。これには驚いた。我々が大学で作曲法を勉強した方法とプロセスが全く逆だ。ご存じの読者もいらっしゃると思うが、ジョニのギターのチューニングは特殊だ。彼女の特異なギタースタイルは解放弦から来る。解放弦を強く弾くことによって音程の変化や弦のビリビリ感を出す。ジョニが意図しているのかいないのか、ブラジル楽器のBerimbau(ビリンバウ)のような効果音を出すこともある。そのチューニング、ジョニは曲の構想に合うサウンドのためのコードが出るまで何度でもチューニングし直すそうだ。コード進行が決まると曲のどの位置にどの山が来るのかを決める。これはまさに我が師、George Russell(ジョージ・ラッセル)のマスター・プランと同じだ。このジョージのマスター・プランに関しては、本誌No. 234、楽曲解説#23でご紹介したのでご覧頂きたい。

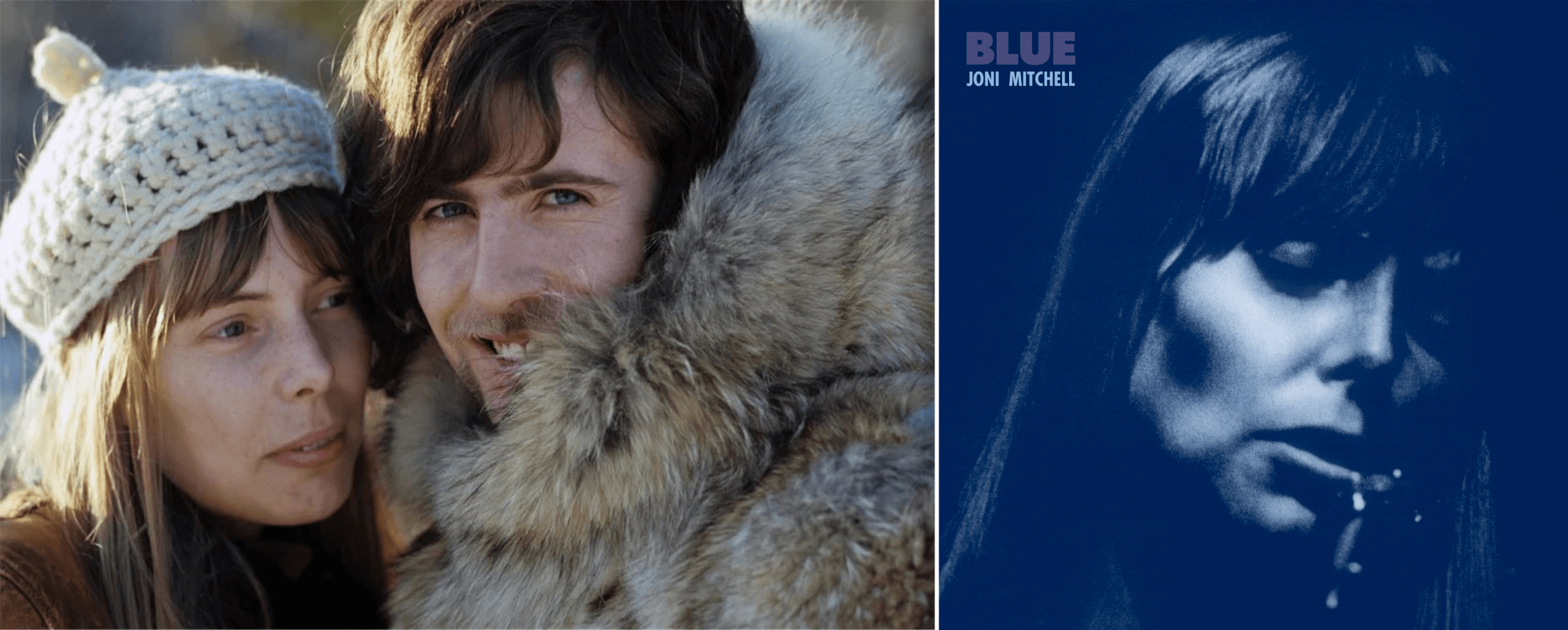

曲の構成が決まるとそこから作詞に入るがこれが大変な作業で、頭の中に浮かんで来る無数の言葉をジグゾーパズルのように組み立てて行く。何度も何度もやり直すそうだ。ジョニが世に成功し始めた頃に2年間同棲していた、Crosby, Stills, Nash & Young(クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング)のGraham Nash(グラハム・ナッシュ)の証言によると、ジョニが作詞活動に入ると銅像のように動かず、宙を睨み続ける状態が何日も続くそうだ。ジョニはこの状態を脳内カオスと呼んでいた。ちなみにナッシュとの交際はお互いに音楽的な影響を多大に与えたようで、別れたことがきっかけで生まれたアルバム、『Blue (1971)』がジョニのベストアルバムとされている。

そして興味深いのがジョニの演奏に対するコンセプトだ。ジョニは自分の演奏行為をミニ映画作成と考えている。自分は役者としてキャラクターを演じるそうだ。自分で作った詩は台本にあるセリフ。だからこそ後で聴くと、もっといい演技が’出来たはずだと後悔するらしい。そして、もし聴衆が自分の歌を気に入ってくれて、自分のことをアイドル視したら、それは失敗となる。自分の歌を聴いて聴衆ひとりひとりがそれぞれの自分を映し出してくれなければ、自分と聴衆とのコミュニケーションが成立したとは言えないと語る。これには深く考えさせられた。後述する。

ジョニ・ミッチェルという人

ジョニが必死に練習しているタイプには見えない。だが彼女は声もギターもピアノも自由自在に操る。彼女には本誌No. 294、楽曲解説#83でご紹介した “What it takes” が生まれながら備わっているのだ。実力の70%の力で演奏される斬新且つ余裕のサウンドを聴くのは実に気持ちいい。性格はヒッピー世代という印象だ。前述の最初の結婚相手であったアメリカ人歌手、Chuck Scott(チャック・スコット)は精神的な虐待をするタイプで、ジョニにとっては手放した子供を取り戻すためにした結婚だとは言え、そういう相手と結婚するほど受身なタイプだったような気がするが、その結婚に終止符を打った頃にはすっかり自己主張出来るタイプに変化していたと思われる。昔マイルス見たさで購入したVHS、『the Isle of Wight Festival(ワイト島音楽祭)1970』という英国版ウッドストックの映像に登場したジョニは、曲のイントロ演奏を止めて「にっこり笑いかけろとか言わないでね。この大きなステージで緊張してるんだから、それが悪化しちゃうでしょう。緊張が静まるようにちゃんとサポートしてね。」と、70万人と言われる聴衆に訴えているのを目撃してびっくりしたのを昨日のように覚えている。もしかしたらカメラに笑ってくれと言われたのかも知れない。この頃の映像を見ると神経質そうに見えなくもない。彼女はインタビューなどでもアメリカ人がよくする、他のミュージシャンに対する社交辞令での賞賛などは一切せず、批判をはっきりと語る。他人を中傷することを嫌うアメリカの文化に心地よさを覚える筆者はこういう人に対して少々引くのだが、話の内容や言い方が素晴らしいのでかえって良質のコメディーでも観ている気になって思わずゲラゲラ笑ってしまう。ちなみにジョニは環境保護の活動家としても知られており、あちらこちらで辛口の講演をして回っている。

ミンガス

前にも何度か書いたが、最近まで筆者はあまり歌手を聴かなかった。その理由は、音楽は聴き手のその日の気分で違うように聴こえるべきだと信じており、歌詞に制約を受けることを嫌ったからだ。だから筆者の作曲作品の題名は全てが言葉遊びで、はっきりした意味を持たない。だがジョニだけは聴いていた。まず、どの曲にも必ずキャッチーな一節があって覚えやすい。例えば「And go round and round and round, in the circle game」や「God must be a boogie man」などは一度聞いたら二度と忘れられない。筆者は1987年にアメリカ移住してからジャズを聴き始めたわけだが、勉強し始めの頃当然Michael Brecker(マイケル・ブレッカー)をコピーしまくった。だから必然的にマイケル・ブレッカー参加のライブ録画である『Shadows and Light(1980)』を買ってジョニ・ミッチェルを知り、マイルス → Wayne Shorter(ウェイン・ショーター)→ Weather Report(ウェザー・リポート)→ Jaco Pastorius(ジャコ・パストリアス)という流れでジョニがジャズににじり寄り始めた『Hejira(1976)』まで遡って聴いたものだ。このアルバムでのジャコのまあカッコいいこと。だが、フォークシンガーとしてのジョニのファンは彼女がジャズににじり寄ったことをよく思っていなかった。今回世の中のジョニのベストアルバムとされているリストを色々と検索してみた。どれも『Blue』までの初期の作品を名作とし、それ以降のアルバムの評価はかなり低いことにびっくりした。マネージャーやエージェントの危惧をよそにジョニはどんどん変化して行った。アルバムは元々自分がプロデューサーだし、もしレコード会社がプロデューサーを雇っても、そのプロデューサーが他のツアーで不在の期間に勝手に制作を終わらせるほど自分の意志は常に強かった。

そして『Mingus (1979)』だ。自分の死を覚悟したCharles Mingus(チャールズ・ミンガス)は、ジョニの『Don Juan’s Reckless Daughter (1977)』を聴いて自分の最後のプロジェクトはジョニだと確信し、コンタクトを試みた。だが、ジョニのマネージャーとエージェントが返事をすることに猛反対した。もちろんジョニはそんなことを気にもせずに、何とメキシコで療養中のミンガスに直接会いに行った。ミンガスのプロジェクトのアイデアを聞くと、どうも自分に合うプロジェクトではない。John Hendricks(ジョン・ヘンドリックス)の方が敵役だろうと返事してL.A.に戻ると、6つのメロディーの譜面が送られて来た。それぞれのタイトルは「ジョニ・ミッチェル#1、#2・・#6」と書いてあり、その譜面が素晴らしかったので自分の創作意欲が沸いたのだったと語っていた。ここで面白い話がひとつある。ミンガスはジョニが選んだ参加ミュージシャンに不服だったのだ。その理由は、マイルスに強い対抗意識を持っていて、マイルスバンドのメンバーであるショーターとHerbie Hancock(ハービー・ハンコック)が入っていることが面白くなかったのだそうだ。だがジョニはもちろんそんなことを気にするはずもない。ミンガスはこのアルバムのリリースの6ヶ月前に亡くなってしまったので、あの世でこのアルバムをどう思っているのか気になるところだが、ジョニとミンガスが親友関係になったことは周知の通りだ。

マネージャーやエージェントが心配した通りこのアルバムは商業的に大失敗し、ジョニのファンは見向きもしなかったらしいが、我々ジャズファンにとっては宝となった。ちなみに、このミンガスが感銘した『Don Juan’s Reckless Daughter』もすごいアルバムで、超実験的だ。16分に及ぶカナダの原住民のことを歌った4トラック目の<Paprika Plains>は、ジョニのピアノ・インプロビゼーションに、あのMichael Gibbs(マイケル・ギブス)がオーケストラ・アレンジメントをオーバーダブしたもので、これがすごいのだ。また、6トラック目の<The Tenth World>は強力なパーカッショントラックで、その素晴らしさは言葉で説明できないので是非お聴き頂きたい(YouTube →)。

『Wild Things Run Fast (1982)』

このアルバムはジョニがジャズ色からポップロックに移行したアルバムだ。自分でも意外だと思っているのだが、実は筆者のお気に入りのアルバムなのだ。8トラック目の<You Dream Flat Tires>という「あなたの夢はパンクしたタイヤ(正確には翻訳出来ない:Dreamが現在形なのであることと、Dream Ofではないから意味が限定できない)」という、タイトルを見ただけでワクワクする曲を聴いた時はあまりのかっこよさにのけぞるほどだった。是非このミュージックビデオをご覧頂きたい(YouTube →)。動画をご覧のようにこのアルバムからベースがジャコからLarry Klein(ラリー・クライン)に変わる。二人はこのアルバムを機に12年間夫婦生活を共にし、今でも親友付き合いをしている。実はジョニがジャズににじり寄ったのはジャコとの出会いがあったからではなかったかと筆者は思っている。80年代に入り、次に進みたいと感じたジョニは、ジャコのサウンドを継承するが、もっとポップ色の強いラリーを起用したのかも知れない。ラリーとは1994年に離婚した後もジョニ最後のアルバム、『Shine (2007)』まで活動を共にしている。ちなみにこのジョニ最後のバンドのドラマー、つまりラリーの相棒は、なんとあのBrian Blade(ブライアン・ブレード)だ。1998年のライブ動画でこのグルーヴを是非お楽しみ頂きたい(YouTube →)。

それにしてもこの『Wild Things Run Fast』にはロック色が強い曲も多いのだが、もしジョニが歌っていなかったらただの普通のポップロックのアルバムと聴き流してしまいそうなのだ。それぞれの曲の構想もジョニのギターやピアノ演奏も、他の作品に比べジョニらしさが際立っている訳ではない。実際ジョニの名作リストではいつもかなり下位に位置付けられている。なぜ筆者はこのアルバムが好きなのかと言うと、おそらく曲が奇抜でないだけジョニの歌い方の凄さを堪能出来るからなのではないかと思う。

<Moon at the Window>

アルバム一番の筆者お気に入りの曲だ。このアルバムでこの1曲のみがジャズ色を濃く残している。パーカッショニストであるJohn Guerin(ジョン・ゲラン)のスネアはブラシでスイングだ。このブラシワークが見事で、ハイハットもなしにガンガングルーヴする。

この曲の歌詞もかなり抽象的だ。「絶望的な暗さだろうが、ほら、窓にはまだ月があるじゃないか。泥棒が置き忘れて行った月が残ってるよ。」という洒落た描写で、窓から差し込む月明かりを思い描いて聴いていたが、よく聴くと例の「聴いている人が自分を映し出す」細工が所々に散りばめられている。

「愛することを知らない人が多すぎる。ちょっと楽しんですぐ捨てちゃうんだ。お風呂の蛇口を捻ってお湯を出したり止めたりするようにね。」

「愛ってのは希望と絶望の二面を持ってるのさ。」

昔の筆者だったらやはり拒絶していたかも知れない。いや、どうだろうか。もしかしたら抽象的な歌詞でイメージを楽しむのは、例えムードが限定されても好きなプロセスなのかも知れないと思い始めた。そう、恐らく直接的な歌詞が筆者は苦手なだけなのかも知れない。

話を戻す。ジャコと並んでジョニと長くコラボしたウェイン・ショーターはこのアルバムにも参加しており、この曲でのジョニとの絡みが実に素晴らしい。こんな演奏が出来るのはウェイン以外に絶対いないであろう。

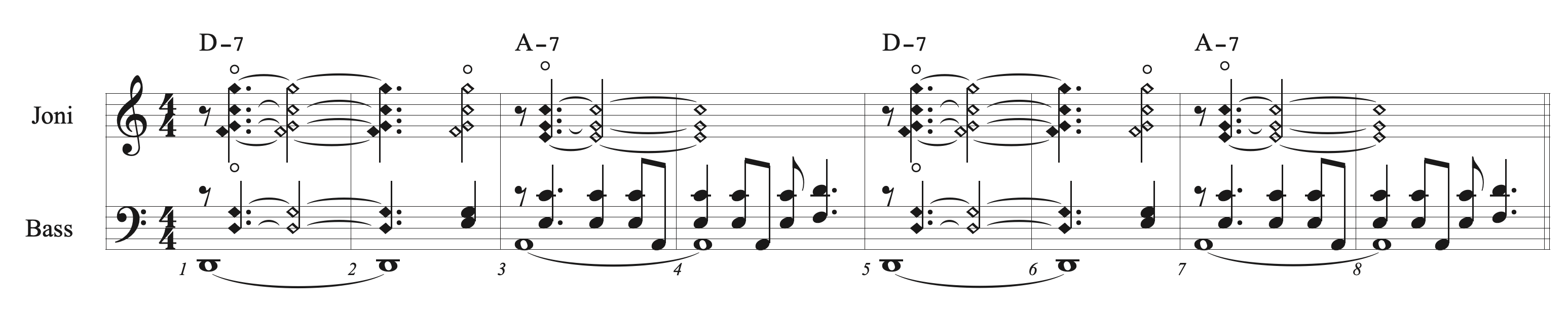

解説を始めよう。この曲の調整はDマイナーだ。ジョニのチューニングをご紹介する。上段がギターの通常のチューニング、下段がこの曲用のジョニのチューニングになる。順番は一番低い6弦から並べた。コードというのは下から上に積み上がった方が自然だからだ。

| 6弦 | 5弦 | 4弦 | 3弦 | 2弦 | 1弦 | |

| 通常チューニング | E | A | D | G | B | E |

| ジョニのこの曲のチューニング | D | A | C | F | G | C |

次にイントロの採譜を見て頂くとこのチューニングの意味がわかる。注目したいのは長2度でぶつかるF(3弦)とG(2弦)だ。コード進行はI 度マイナーであるD-7と、もう一つのコードはIV度マイナーのG-7でもなければ5度のA7でもない、なんとモーダルエクスチェンジであるV度マイナーのA-7で、Dマイナーの調整を上手に濁している。つまり、チューニングでC#を入れずにCを強調している理由がこれだ。ここでもジョージ・ラッセルのリディアン・クロマチック・コンセプトと共通する。

この菱形の音符で表記したのがハーモニクス(倍音)で、筆者はこのハーモニクスからジョニのチューニングを想定した、という説明を加えておく。さて、この4小節のイントロを経て次に【A】セクションに入る。ちなみにこの曲は通常の歌モノのようなヴァースとコーラスという構成ではない。むしろジャズの【A】【B】【B】【C】構成だ。ただし、どのセクションもフレーズの割り当てが均等でなく、これが特にかっこいい。

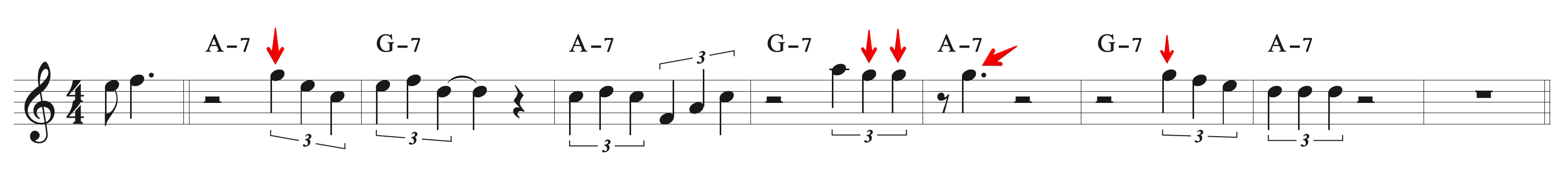

冒頭の8小節は単純な2コードだが、なんとイントロの最後のコードであるA-7を繰り返して始め、続いて4度マイナーのG-7、この2つのコードを繰り返し、実に不安感を煽っている。採譜した。ご覧の様にここでのメロディーの軸は2オクターブ目のGだ。この音程を軸として曲の全体を見るといかに巧妙に山形の構成が施されているかがはっきりとわかる。これが前述のマスタープランだ。

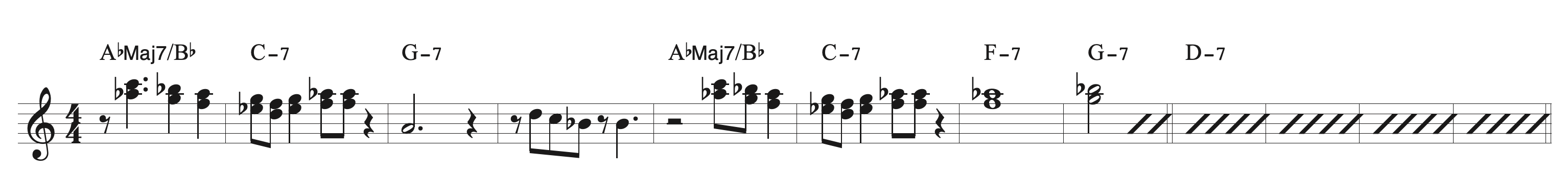

最初の8小節、A -7とG-7を4回繰り返した後いきなりびっくりコードが飛び出す。採譜した。

このA♭Maj7もC-7も、Dマイナーの平行調であるFメジャーの、さらにそこから派生するモーダルインターチェンジの♭IIIMaj7コードとV度マイナーコードなのだが、当然ジョニがそんな複雑な理論を考えているとはとても思えない。ここでジョニのチューニングに戻ってみよう。この様にDマイナーから大きく外れた展開をしても、ギターのチューニングの1〜4弦、つまりC-G-F-Cが全て共通音として継続されている。これだ。ジョニが作曲する時にチューニングに時間をかけるその理由がまさにこれに違いない。ちなみにこれは常に解放弦を使っているという意味ではない。この曲ではジョニはハーモニクスの使用を起点にしているということがひとつの理由だ。ギターを弾く読者は是非試して下さい。ハーモニクスが綺麗にハマるのがお分かり頂けると思う。

さて、この8小節でどんどんDマイナーの調性から遠ざかって、その後ここで初めてDマイナーコードに落ち着き、4小節のかっこいいヴァンプでグルーヴする。言い換えれば、曲が始まって、この時点まで調性を宣言しなかったのだ。ここで思いっきりグルーヴするスネアのブラシワークを聴いて頂きたい。なんとかっこいいこと。もう一つ驚いたのは、ここで当然ショーターがガンガンソロで巻き上げるかと思ったら、ピタッと止まった。思わず唸ってしまった。

【B】セクションがこれまたすごい。まず採譜をご覧頂きたい。

最初のフレーズはなんと半端な5小節だ。さっきまでDマイナーの調性をはっきり出さずに焦らしていたのに、ここに来て全く正反対。今度は期待するより3小節早くDマイナーを出して来た。続く4小節もすごい。V度マイナーコードであるはずのA-7で、いきなりDマイナーにあり得ないF#音を登場させ、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマチック・コンセプトで言うところの強力に重力に逆らったB-7コードに移行して、明るく力強いサウンドを作り上げている。ジョニが何を考えているのか想像すると、恐らくまたD-7に戻るために、以前のセクションと違うアプローチが欲しかったのだと思う。A-7→B-7→C-7→D-7という経過だ。Dマイナーに準ずるB♭Maj7ではなくB-7を挿入していることに感嘆させられる。ジョニが作曲中に定める一番高い点がここなのだ。そして、このセクションの最後、14小節目に登場するのが、この曲のテーマだ。ここでも驚かされたのだが、学校で習う作曲法では、「At least」という言葉にメロディをつける場合は、1・3・2という左下がりの山形の音程を形成するのだが、ジョニは3・2・1という右下がりの坂道形で、山にすらなっていない。ところがこれが実にお洒落に聴こえる。恐らく他の誰が歌ってもこうは聞こえないであろう。

【B】セクションを2回繰り返した後の【C】セクションは間奏扱いだが、ここに来てバックビートでグルーヴを始める。一つ目のコードはF-7で、【A】セクションで使用されたA♭Maj7の関係調に当たる。実にかっこいい。D-7からF-7への移行は重力に従っているのでグルーヴに持って行くには最高だし、そこからD-7に戻る時に強く重力に逆らうので、現実に連れ戻される感が実に効果的だ。この曲の素晴らしさを語り尽くせないが、そろそろこの辺でやめておくことにしよう。是非お楽しみ下さい。

the Isle of Wight Festival、Joni Mitchell、Charles Mingus、ポリオ、ニューポート・フォーク・フェスティバル、Newport Folk Festival、Graham Nash、グラハム・ナッシュ、Chuck Scott、チャック・スコット、Herbie Hancock、ワイト島音楽祭、Shadows and Light、Michael Gibbs、マイケル・ギブス、Larry Klein、ラリー・クライン、John Guerin、ジョン・ゲラン、ジョージ・ラッセル、Miles Davis、マイルス・デイヴィス、ハービー・ハンコック、マイルス・デイビス、ジャコ・パストリアス、チャールス・ミンガス、Weather Report、Jaco Pastorius、George Russell、ウェザー・リポート、Brian Blade、リディアン・クロマチック・コンセプト、Michael Brecker、マイケル・ブレッカー、ジョニ・ミッチェル、ブライアン・ブレード、ウェイン・ショーター、Wayne Shorter